来源:TANC艺术新闻中文版

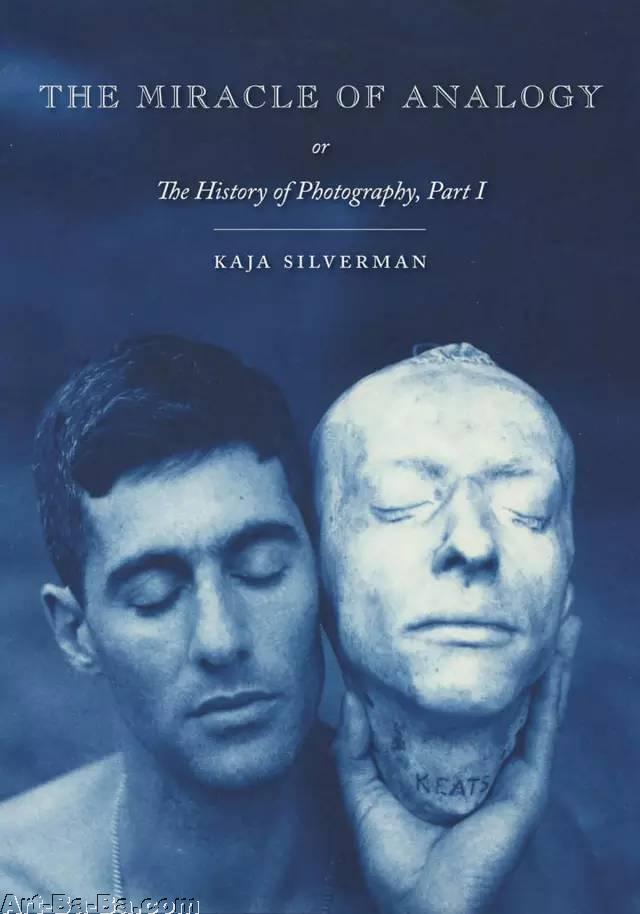

卡娅·西尔弗曼所著的《类比的奇迹:另一种摄影史(卷一)》,封面为约翰·达格代尔(John Dugdale)作品《Death Mask of John Keats》

在《类比的奇迹:另一种摄影史(卷一)》(In The Miracle of Analogy:or the History of Photography, Part Ⅰ )一书中,艺术史学家卡娅·西尔弗曼(Kaja Silverman)追寻着摄影的狂想,试图记录下其中所蕴含的超脱理性的部分。在她眼中,摄影不能简单地被视为“由两三个人在19世纪20年代及30年 代所发明的技术,而是在接下来的100年来被不断改进的媒介形式”,西尔弗曼的解读有着些许神秘学的色彩,她认为摄影是“世界向我们揭示自身、展现自身存 在的一种基本方式,将永远的超越人类本身”。

卡娅·西尔弗曼,生于1947年,美国艺术史及电影理论家,目前执教于美国宾夕法尼亚大学

尽管她的这本书从表面上看聚焦于19世纪的摄影艺术(一本姊妹书籍将在几年后出版),但实则是对摄影本质的一种沉思,富含了超越某个特定历史时期的广泛主 张。对于西尔弗曼而言,图像提醒着人类自身的限制,甚至它的起源也超出了我们的认知范围。她进而写道,“我们无法获知摄影何时存在,正如我们无法知道自己 的祖先何时第一次睁开双眼一般”。西尔弗曼认为摄影最基本的要素是想象力,而非技术。

尼瑟佛尔·尼埃普斯(Nicéphore Niépce)花费了8个小时曝光完成的《窗外》是现在尚存的最早的永久影像。

然而,这种想象力是不稳定、不断变化的。1826年,法国摄影家尼瑟佛尔·尼埃普斯(Nicéphore Niépce)花费了8个小时的曝光拍摄时间才捕捉到《窗外》(View from the Window at Le Gras)这幅作品。这张照片完整地呈现了当时的历史沧桑与光影变化。“我唯一的目的便是最大限度地、忠诚地还原自然,通过这种方式我才得以全身心地沉浸 其中,” 尼埃普斯曾经写道。但是在一个永远处在变化中的世界如何去定义真实?西尔弗曼引用了法国哲学家亨利·柏格森(Henri Bergson)的话:“万物无时无刻不在发生着变化,未曾停歇。因此,固定的形态从未真正存在,有的只是形态形成的过程。”

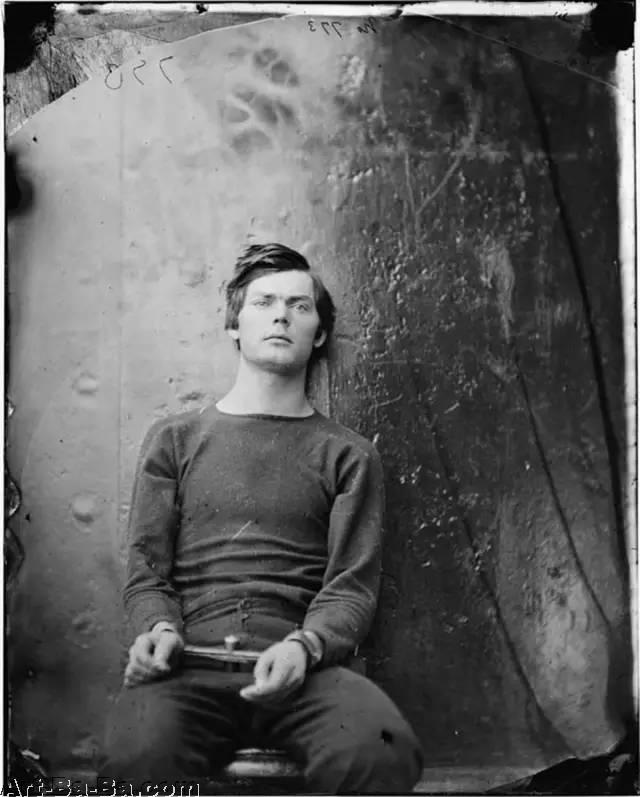

书中引用了Alexander Gardner摄于1865年的作品《被缚的Lewis Payne》

正是在这样一种不稳定性中,西尔弗曼将摄影视为某种可以把人们联结在一起的媒介。它的作用就像一种民主形式,以一种特别紧密、大众化的方法建立起我们彼此间 的联系。但是,真正的民主恰恰是民主之死。在这里西尔弗曼提到了另一幅作品,约翰·里基(John Reekie)于1865年在一片美国南北战争时期墓地所拍摄的非洲裔美国士兵工作时的照片,“他们都俯视着这片土地,然而尘归尘、土归土,生于斯终将有 一天归于斯。”

约翰·里基,《埋葬的派对,冷港战役,弗吉尼亚州》(A Burial Party, Cold Harbor, Virginia),1865年

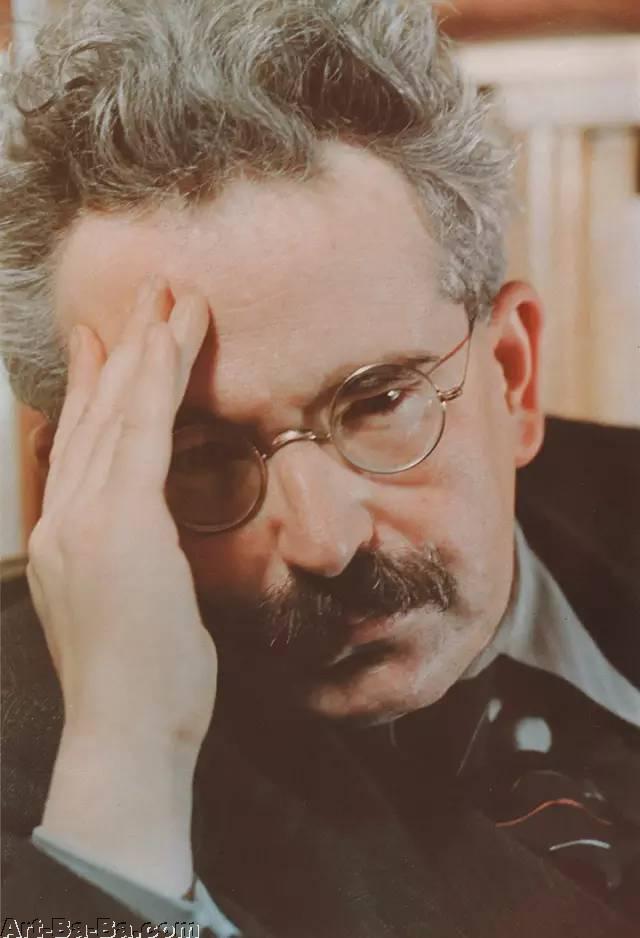

其实从很多方面来说,西尔弗曼的话语是空洞的。摄影的确在涉及到生死这个话题时(其常常与“缺失”相关)具有某种特权般的存在意义,但是西尔弗曼并没有激起 我们的美学焦虑。她的笔触缺乏精准所能带来的力度。这位宾夕法尼亚大学当代艺术专业的教授的确写出了一部充满智慧与诗意的书籍,但是这样一种诗意应当从本 已长篇晦涩难明的学术论述中分离出来。学院派风格在书中随处可见,尤其是在关于德国作家瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)的部分。她写道:“本雅明在摄影中看到了‘本体论和绘画艺术”发展的可能性,这些将具有‘深刻的社会影响’。这也是为什么对本雅明而言 摄影具有明显的政治功用。“本雅明和摄影间的关系无疑是功能主义的”,她写道。

瓦尔特·本雅明

尽管本雅明本人对马克思主义有深入的研究,可他自己对于这些术语或许都不甚了解。与其他很多专注于摄影的伟大作家如苏珊·桑塔格(Susan Sontag)、罗兰·巴特(Roland Barthes)等相似,本雅明也充满了神秘色彩。他最为过人之处就在于他思想的深邃与缜密。虽然西尔弗曼知道本雅明的魅力所在正是他的神秘莫测,但是她 仍然无法拒绝对他做出解读的学术召唤。本雅明因此被安放在服务于叙述文学的位置之上。

4岁的弗兰兹·卡夫卡,摄于1887年

西尔弗曼赞许地引用了本雅明在评论1887年弗兰兹·卡夫卡(Franz Kafka)四岁照片时所说的话,“他一定是迷失了,那全然悲伤的双眼,看透了眼前的景色。”本雅明和西尔弗曼都进行过度的解读。卡夫卡在当天是否真的悲 伤?只有对卡夫卡艰难人生有过了解之后我们才能对他的童年做出如此一番定义。西尔弗曼在遵循盲人摄影师约翰·达格代尔(John Dugdale)的建议时表现得更为出色,这位摄影师曾写道:“在某种程度上,安静的人与我们的照片产生共鸣的原因就在于这些照片被创作的方式:没有闪光 灯,没有刺眼的电灯,甚至没有快门的声响。” 达格代尔懂得,摄影与其他的艺术一样,是无声的。我们所能做的就是在静谧的图像世界中陶醉。撰文/Pac Pobric 译/冯元玥