来源:iArt 文:邱志杰

没见过谢德庆以前他在我的心目中几乎是一个圣人,我像传道者一样向很多新开蒙的人讲述过他的功业,他的重要性,他的传奇。但是见面和几次接触让我有些失望。本来,我想一个人干过那么酷的事情以后,应该早就看破了俗世,应该早就懂得了虚无的意义,应该会对江湖上的小名小利完全不屑一顾,而且应该上屋抽梯,对自己做过的事有跟我们这些后生小子全然不同的看法,让我们耳目一新。结果我发现他比我还崇拜他自己做过的事,在很大程度上他一直生活在二十年前那几件事的快感中,他非常渴望人们在那几件事的前提下来和他谈话,这让我意识到,他不自由。这让我很难过,因为他是我们这辈人的偶像,但现在我必须承认他令我失望。

这里可能有一种时间或判断上的误差:谢老好像并不知道他在大陆很有名。其实他在大陆的名声和影响远比他在台湾和美国大得多,而他并不知道这一点。我后来才发现,他来北京是来建立名声来的,他并不知道其实他已经用不着这样做。如果他更狡猾一点他是可以表示不屑把自己装得像个隐士,并因此而捞得更大的神秘感和传奇性的,所以这也足见这个老头的真实朴素,他并不掩饰自己的平凡的欲望,有典型的台湾人的自我中心。虽然我心里有些失望,但我大体还是很喜欢这个老头。

所以,与谢老见面后我立刻给吴美纯打电话,建议朗涛艺术会所为他举办讲座。讲座中他的表现很偏执,也可爱:一年中头发渐次长出来的照片,他花了大半个小时一张张放给人看,每张之间变化小,其实抽样看看也就是了,但他坚持一张张的翻。难于忍受的观众在下头嘀咕:他的讲座本身就是一件行为艺术耶!从这一点能看出他并不善于体谅别人,他完全沉浸在自己的快感中。而且可以看出他对自己做过的那些事至今还非常得意。这一点和黄永砯形成鲜明的对比。当我和黄谈起他的早期工作时,黄说当时是试着看这么做会有什么结果,现在也并不能很肯定到底真有价值还是没有。对于正在做的工作,黄也抱着一种观察的心态,他是一个彻底的怀疑主义者,来自虚无的力量让他充满可能性,也让他很开放,很能体谅别人。前年春节在厦门,那是他第一次回国,过去的朋友来聊天,其实因为已经十年没有接触了,那些人并不懂得他现在的工作,但他们信口开河地议论着当代艺术,没几句就把事情扯回到自己的装修啦陶瓷收藏之类话题上去。有很多话在黄听起来一定是很可笑的,但我发现这家伙很开放地顺着老朋友的偏执聊下去,问了很多细枝末节的小事,实在胡扯得太不象话了,就用一个善意的幽默来制止。我看着那个场面,又好玩又感动。—— 谢德庆的功业和局限都来自执着,来自极端性,但更强大的力量可能来自“无执”,来自对任何一种彻底性的怀疑。

讲座上我问的问题其实是为了帮吴美纯捧场,让她主持的讲座有意思一点。我是否问过为什么是一年这个问题我忘了,但就是今天来看,这个问题其实倒一点都不业余,在业余者看来就是业余的,在内行人那里是没有业余的问题的——它涉及到变卦的问题和一个彻底的规则是否必要,所有的问题都是互相勾连的。我记得是另一个问题把老头弄急了:我问,打卡一年有详细的记录,是可证实的;而一年不接触艺术是不可证实的,因为打卡或户外生活是实事,而“接触艺术”是虚事。这时候,他曾经打卡一年或与他人同捆一年这些经历,本身成为证据让人倾向于相信他的计划。我问:是不是意识到了,而有意在利用前几件作品所形成的“信用”,来作为新作品的材料?想不到老头一下子就急了,他说:我连自己生命都付出去了你还要我拿出证据?!他觉得委曲,而我觉得他后来的作品有严重的漏洞,尤其是十三年隐居后新千年的宣言很做作,包括他现在宣布不再做作品,也罩在杜尚下棋的模式里,但他已经没法平静讨论了。

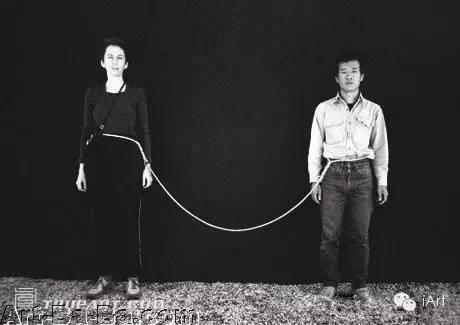

谢德庆是优秀的观念艺术家,但观念艺术自身已经穷途末路。后感性与观念艺术的重要区分之一就在于现场性。观念艺术作品你只要听说就可以了,用文字叙述可以很有效的还原它的力量,杜尚画小胡子,送小便池,谢德庆打卡一年,你不用真的看到,听说这件事情就够就能感受到这作品几乎全部的力量。这都是所谓的“一招致敌”。黄永砯洗书和转盘时期也是观念艺术,但他已经走出来了。徐冰和蔡国强也从观念艺术走向了更有游戏精神的活动,这些都是一个观念艺术家所难于理解的。象《狂欢》那样的事件你不在现场怎么行?象《新潮新闻》那样的事件,随时充满了变数,根本就是建立在游戏精神之上的。正是观念艺术的“一招致敌”的追求,把它变成了一种点子艺术,从而堕入了智力竞赛和体力竞赛的魔道。我不是花招太多,而是根本就无招,谢老对我的“花招太多”批评真的显示了现代主义与后现代的分野,他的确是一个标准的现代主义者。

现代后现代之分又可在其“反叛”的概念中见出。反叛是强迫性对立思维,是在同一条铁轨上转头向后走,并不能给出新的方向。如果本来就没有方向,如何去相反?本来就在无限中,如何抛向?二十年来关于自我的议题已经走到这样的临界点:重要的不是如何强化自我去抵抗制度,而是如何发现一种新的制度来反

现代后现代之分又可在其“反叛”的概念中见出。反叛是强迫性对立思维,是在同一条铁轨上转头向后走,并不能给出新的方向。如果本来就没有方向,如何去相反?本来就在无限中,如何抛向?二十年来关于自我的议题已经走到这样的临界点:重要的不是如何强化自我去抵抗制度,而是如何发现一种新的制度来反抗自我。看谢老的旧作我总会想到萨特的戏,现代主义的力量是一种“我执”的力量,而我们更需要的可能是无执的力量,从一件作品内部的无执,到媒介、方式上,到艺术家的身份,一个新的游戏早就开始了。

那天老谢讲座回来,我感慨自由是多么难以企及,多少英雄才俊,都囚禁在他们的自我之中。为了提醒自己,我写了一个《关于自由的备忘录》。我很尊重谢德庆先生,曾把他评为《我所尊重的九个半前辈华人艺术家》之一,但如今不可能也不必要有这样的大师,后现代也不需比现代强。我绝不配也不敢诟病前贤,但是我恐怕在一片崇拜之声中,会使我们的英雄在历史上第二次出场时成了闹剧,所以有这些话。

附:与谢德庆的两次交流

xkillx( 后性感 )

XX :你好

成都一别又是数日,回来后比较松懈,在一个熟悉的环境就容易这样。这段时间接受的东西也比较多,还得慢慢来消化。在成都的时候太匆忙,来不及和你细聊,有很多的东西值得我们一起讨论讨论。

那天在简阳很意外的得知谢德庆在重庆,并且呆不了多久,于是抱着试一试的心态,临时匆忙从简阳赶回重庆,很有运气,一起吃了一顿饭,四个小时左右,确实是个大师,至少在目前我是没有办法找到他的漏洞,给我最大的感受就是他惊人的洞察力,从他的表达上来说,他的国语确实有一定缺陷,但也并不妨碍他的表述,在他与我们的交流中还有一些他比较强调的观点:“反叛”与“抛向无限”。“反叛”应该说比较好理解,这是他一贯的态度,五十来岁的人了,依然有一种强烈的不合作,他的强大显而易见,而“抛向无限”则是他训练思维的最基本的方式。我们问了他一些问题,也有些让他意外(至少我是这么看),因为这些问题也显出我们对问题的思考,这使他后来又主动提出再来一次,这使我们也感到幸运有机会再和他深入探讨,他去年也到过北京和成都一趟,接触过一些中国的艺术家,如艾未未,邱志杰,老戴等,包括老栗,顾振清什么的,对这些人他都有精辟的论段,最有意思的是他对徐冰以及蔡国强作品的评价,因为我一直喜欢徐冰的缘故,所以他对徐冰的评价让我特别意外以及佩服,他认为徐冰的“渡过”的提法非常好,但在作品中的表现只在“天书”中贯彻了,在徐冰以后的作品就再也没有过,而徐冰作品最多只能算是介绍中国文化的作品,而徐冰也只能算一个介绍中国的艺术家,而蔡国强在最初用火药做作品是很不错的,而后来老是炸“龙”,让他觉得老蔡最多只能算一个为“龙”服务的艺术家,哈哈,精彩吧!是啊,蔡国强今年还准备在上海什么经济论坛开幕时在外滩炸一个超长的龙,据说是由钱其琛亲自批准的,他的运做与智慧会真正折损他的艺术,他快下课了吧!为什么中国艺术家的艺术生命就这么短呢?

因为我刚刚从北京回来的缘故,也和他谈起邱志杰,他说去年在北京讲座时,邱志杰提了一个很业余的问题,邱志杰问他:为什么作品是以一年为限,而不是几年或更长的时间!他觉得邱志杰是一个博学的人,但他的作品缺乏一招致敌的力度,花招太多。在谈到顾振清所说的四大天王和什么另外高手时(我想可能是说的是《射雕英雄传》中的华山论剑),他觉得艺术毕竟不是金庸小说中的江湖,金庸的武侠小说讲的其实是政治,而不管是哪一个大侠在金庸的小说中讲得多的是如何运作,在哪里遇到了什么人,他又和哪些人一起又怎么怎么了,而不是讲倒底他的那一刀是如何砍下去的。我想他与邱志杰的身份有许多的不同,邱志杰不仅仅是艺术家身份,还有评论家、策展人的身份,这确实不容易啊。

他现在在享受生活,在恋爱,他重庆来见老丈人老丈妈了。有意思吧。他宣布再也不做作品了,我的理解这是他最大的一个作品。用他的话说他是一个现代主义者。如果后现代不能产生这样的大师,那后现代又比现代强在那里?