来源:艺术界LEAP 张桂才

家作坊“万物库”开幕式,2011年6月18日

中国这个拥有世界五分之一人口的国家需要为独特而多样的文化话语创造有利的氛围。那么,北京则是文化交流的舞台:在满是饺子的饭桌前,西方理论显得名不符实,而中国的哲学整合正逢其时;艺术家们为了寻找更好的网络信号,从一个胡同咖啡馆走向另一个咖啡馆,彼此之间进行合作的构思已有眉目;深夜里,在有600年历史的庙宇里欣赏实验音乐,集体性的问题似乎也商量妥当了。胡同就是一种有序的市中心,提供了彼此接近、密切联系、自由交流的机会,其多样性也激起了自发性,促进了合作。在这些古老的胡同里,有一个居住在此的外国人网络—艺术家、设计师、建筑师、音乐家、电影制作人、作家……他们在这个北京的地理中心,作为挑战当代艺术通常定义的场所—就是由那些学术机构给出,然后又得到市场系统推广的那些定义。

汲取在地的营养,这些人成为了“文化的实践者……不断地向他们自己、他们的方法、他们的工作和他们的对象发问,”中文名为“李山”的意大利艺术家说。低廉的房租(尽管正在上涨)和创作成本使得建立独特的另类空间,进行个体艺术实践成为可能。二环以里的另类空间和艺术实践渴望融入当地居民的生活并与之交流,希望能为他们提供DIY和体验“过程美学”的机会。该圈子里不少的西方人认为这里作为北京的地理中心,才足以代表这座城市的传统、文化和人。二环以里更像是对首都古老而浪漫气质的注解,当然,这种感受的准确性是否经得起推敲也引起了不少争论。为了摆脱艺术市场和艺术体制里的那些均质其停滞不前的理论话语,包容性和实验性就成为在二环里实践的要求。美国艺术家米歇尔·普罗科塞尔说:“来到北京进行创作就好像来到了一个新的前沿……选择在此的人们已经准备好了另类的探索方案,这意味着他们不会遵循任何特定的主流思潮。”

倪海峰,《差异万岁》(局部),2008年,衣物碎片、服装模特、镜子、塑料字母

箭厂空间

在2011年,李山与法国伯纳德控制设备有限公司合作进行了“社会敏感性研究和发展”的项目。位于南五环的伯纳德公司同意重新调整他们的企业社会责任预算,以支持这个项目。过去四年以来,李山邀请了包括他自己在内的31位艺术家进入工厂短期驻留,专门为工厂的员工和空间创作作品。艺术家们不仅有一小笔津贴,还可以使用在工厂地面上能找到的任何材料。在这个项目里,艺术作为一种工具增进企业和雇员之间的亲和力,同时还激活了艺术家角色的转化:当把艺术品视为一种媒介,他们便从站在一旁的被动观察者和评论者,变成了主动的参与者。这样的资助至今仍在延续,该项目已被非盈利组织视为支持自治的艺术实践案例。当然,它也再次涉及了文化被资本利用的问题:因为由此工人士气提升,生产效率也提高,为资本服务的生产系统被整合得更有效。它打破了通常非盈利组织的工作方式,提供了更适合当代语境的办法。很多在胡同里的创作与之相似,都强调向社会现场回归,强调实验过程和DI Y。北京的社会环境可能无法承认这类项目与社会发生了什么关系,但是该项目对把社会与艺术实践混合起来,贡献还是有目共睹的。

这座城市的活力已经把这些生活在此的国际人群推向无休止的合作项目。例如“杂家”,一个酒吧和表演空间,常常举办演讲和电影放映;The Other Place,一个胡同咖啡馆,提供了谈话的空间,里面还有小型的DJ调音台;“五金”,一个早餐吧和独立书店;小萍,一个实验音乐表演场地;DADA酒吧,一个夜舞俱乐部。这些都是促进对话的节点。小萍、DADA和愚公移山这样的音乐表演场地证明了北京音乐和DIY之间的外部关联。从九十年代的北京朋克开始,在这里留学的西方人就认同了这样的美学:虽植根于西方,但却无可避免的“北京化”。通过朋克、金属、摇滚(现在叫实验音乐),外国人第一次能够把自己融入到北京的文化场景里。这种场景在过去的20年里已经演变成DIY艺术场景,并且把自己放置于二环以里——尽管它脱离了制度化的艺术世界,但是它有自己的重心,而且必然地影响到其他文化场景。

音乐酒吧DADA

在地下音乐演出里出现的大批中国观众,表明了当地年轻人通过实验音乐对艺术场景的关注。实验音乐人也了解艺术系统:颜峻就在DIY和体制、实验和学院之间飘荡,音乐、艺术和出版都做过。在“撒把芥末”的标签下,颜峻在维他命艺术空间位于苹果社区的空间“观心亭”组织讲座活动,教人们如何制作自己的乐器;也在尤伦斯当代艺术中心定期举办系列音乐会;在胡同画廊“家里”用日常物品演奏。他最初是作为一名独立摇滚乐评人为人所知,1998年他制作了出版物《撒把芥末》,梳理中国第一波摇滚乐。

也有像孟奇那样的艺术家,他的实践徘徊在音乐、设计和工程之间。尽管孟奇的作品受到了全世界艺术家和技术人员的高度尊重,但他没有被北京的艺术圈所认可。他的作品基于乐器的形式或者实验的声音,波兰艺术家乔·斯尼德说,尽管他为自己的群体增加了一种对话可能性,“他在他的作品里提出的问题与其他艺术家提出的问题并不相关。他的实践因此变得封闭而孤立”。也许孟奇的作品就是这样,尽管他的音乐可以也应该适合当前的学院:正在进行的声音革命远离数字合成而向乐器回归。当然,也有可能因为他渴望致力于音乐而不是与艺术世界交流,自然也就没有被艺术世界的系统所接受。

孟奇的手工模拟合成器

北京市中心的胡同,组成了蜿蜒于城市之中的网络,这是对那些另类空间绝好的隐喻:小巧、面向社区,它们的理想源自西方替代空间的概念。它们的项目是该理念和行事准则的集中体现,往往又经济独立——也许能形成对市场的挑战。其创作成本是可以负担的:布展、房租,或者印刷品制作往往是西方国家的几分之一。

在与798、草场地那些艺术体制之地相距大约十公里的这些中心城区,大量另类空间、画廊和工作室爆炸性地涌现。同时成立于2008年的箭厂空间和家作坊,与蓬勃的市场背道而驰,它们在很长一段时间里成为研究、生产和对话的重要场地。

箭厂空间翻新了现有的店面,以前在白天和晚上都能看到和社区相关的装置,现在用来临时展示本地和国际艺术家的作品。他们的展览没有炫丽的开幕式,他们针对所在社区的经济、政治环境等社会条件和生活体验,提出有意义的回应。箭厂空间现在仍然在运营,得益于机构的支持以及创始人何颖宜(美国)、王卫(中国)、翁维(中国/美国)和姚嘉善(美国)的资助(后两位已不再全面参与其中的工作)。尽管这种可持续的模式并没有对商业市场构成直接的挑战,但是该空间利用当代艺术为北京的传统地区注入对于历史和政治的回应,则与商业艺术的立场非常不同。

王尘尘在2013年12月家作坊关闭之际从架子上取出手拉横幅

就在箭厂空间成立后的几个月,为艺术家、设计师和思想家进行立足社区的小规模活动提供空间的“家作坊”成立了。创始人何颖雅(美国)虽然没有打算把它做成一个合作式的空间,但却自然而然地变成了那样。随着马艾迪(加拿大)、福蒂妮·拉泽力都-哈兹格加(希腊)和欧阳潇(中国)等理论家和艺术家的加入,家作坊探索公共空间与私人空间的模糊关系。

他们的文学杂志《穿》是首批由外籍人士出版的刊物之一,打算成为“一种以文化世界(艺术和艺术史、建筑和城市研究、话语理论和哲学)的多重角度进行的元交流——打完乒乓球之后,开放交流的可能性,”何颖雅在第二期《穿》的介绍里这样写道。这本精心设计的双语杂志为《流泥》和《八家》等树立了先例,主题导向的《流泥》杂志讨论了中国的城市化;《八家》是一本混合的杂志,通过交叉学科的话语激活了展览目录的特定功能(《八家》由“八家”出版,由本文的作者创办、编辑)。对于任何地方的外国人来说,居留的短暂性妨碍了建立永久社会联系的可能。随着成员的离开,家作坊在2013年关闭了,而租金的飙升也意味着这个空间将永远关闭。

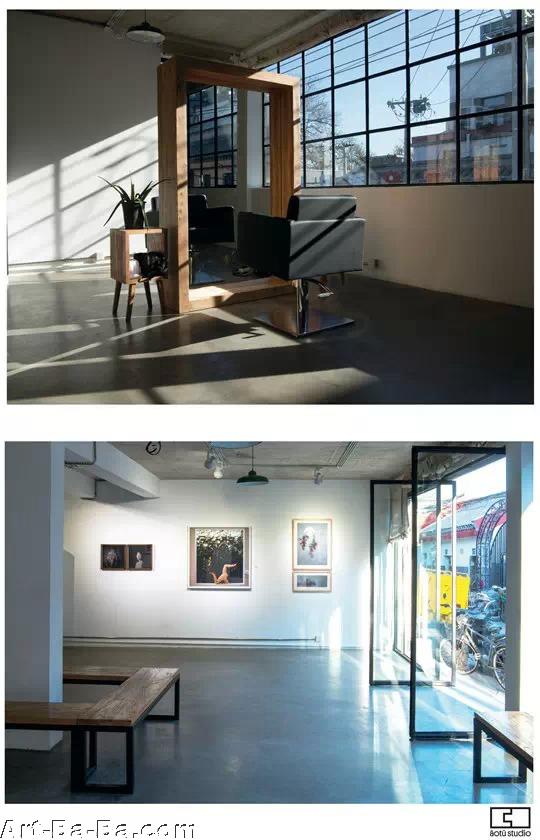

凹凸空间

受到家作坊的启发,又出现了两个空间:吴思远(中国)和七朵云(西班牙)运作的“凹凸空间”,它是一个美发沙龙,也是艺术和设计的展览空间;王尘尘(中国)创立的“弹脑门空间”,是一个组织物物交换活动、探索非市场替代方案的展览和聚会的场所,通过要求参与者留下一件物品或者作品,弹脑门空间兼收并蓄地已经积累了不少东西,为它自己的历史留下了记录。

埃尔斯·斯夫伦特-巴克莱 (比利时)在2005年成立了“移动剧场”,之后把它发展成了“激发研究所”,一个驻留、工作空间和智囊团。研究所试图“在给定的框架之外创造知识,探索传统意义上的知识输出,”晓麦(瑞典)说。激发研究所的目的在于寻求“艺术、建筑研究对社会整体贡献的替代形式是什么,可以建立什么样的组织形式以适应这些流程。”新展览空间“黑芝麻”也是激发研究所运营的。在几个街区之外就是“我:项目空间”,一个由安娜夏波(德国/匈牙利)和妮妮(德国)新创立的以驻留和研究为驱动的“针对非商业性艺术项目的平台”;一个街区以外就是智先画廊,圣克鲁斯·加西亚 (波多黎各)和纳塔莉·弗兰科夫斯基(法国)做的这个空间是一个为期两年的实验项目,试图破译意识形态和当代艺术生产之间的关系;骑车两分钟以外的地方就是家里画廊,就设立在法国人黛芬妮在胡同的家里。这个项目是商业性的,可以说是一个798画廊的古朴雅致版,主要展示像任波和马永峰等中国艺术家的作品。

“揭瓦即兴委员会”在弹脑门儿空间第一次演出

这些集中在胡同里的空间彼此紧密地相互连接也带来弊端,即参与者和观众相对偏狭。箭厂空间共同创始人何颖宜注意到,“在京的外国人艺术圈和本地艺术圈之间,就好像是围绕着木星公转的卫星;一方有着较小的自转,但同时也围绕着一个较大的自转体,两者之间共享重力。”造成这种状况的原因是多方面的,语言和距离是尤其明显的因素。虽然在北京大多数项目都使用双语,但中文仍然是这里艺术体制范围内的主要语言,同时也可以说,英语,占据了二环以内的地区。可惜的是,那些在学术上完全具有双语沟通能力的人很少有兴趣连接这两个世界。把语言的问题放在一边,交通状况、距离不便,如果严格来讲,这些还是懒惰的借口。

作为“岌岌可危的圈外人”,李山认为外国人拥有生活的特权,他们可以不受控制社会行为的当地规范和价值观的约束——以外籍人士为中心的自成一统的艺术世界也知道这种优待必然受到批评。深受西方意识形态利他主义的影响,大多数胡同里的另类空间、项目和实践都努力通过“纯粹”的、脱离体制的文化对话参与所在社区的民众的生活。大多数北京中产阶级人士都生活在三环和四环之间的地区,然而,可负担得起的房子(包括许多体制内的中国艺术家的住所)都在五环以外,二环以内的当地居民绝大多数都是从革命年代起就在那里的老住户,或者住在翻修一新的四合院里的富人,这两个群体都不能作为这座城市“本地人”的代表。如此一来,从与本地对话的角度来看,由另类DIY空间和艺术家推动的项目是足够真诚?足够准确吗?如果艺术家在集体挑战传统的进程中,发展出一套关于他们自己群体真正有效的对话,那么还需要考虑与当地真实性的互相关联吗?或者,必须要进入由艺术界定义的体制框架吗?虽然“存在的障碍,例如语言、政治态度、共同目标、彼此缺乏信任”阻碍了这些世界之间的交流,但是“也有可能进行伟大的对话,代替陈词滥调的跨文化交流,提供务实的相互回报,”李山说。

“揭瓦即兴委员会”在弹脑门儿空间第一次演出

也许这两个截然不同的艺术世界之间存在的明显差距为二环里的那些人提供了探索实验、DIY和交叉领域的机会。其表达的自由显然促使“当地和外国人士倾向于探寻文化边缘,找到志同道合的人一起分享他们的兴趣和热情,”何颖宜说,但是“这些小打小闹的活动对于这座扩张的大城市来说只是很小的亮点,并没有被绝大多数人注意到。当然,这也让这些边缘的项目保持了灵活性和独立性,相对不被打扰地进一步发展。”是否此类活动已经或者将能获得北京艺术界的肯定,仍需拭目以待——当然,也许这根本不重要。长久以来,机构和市场的力量巩固着它们的地位,另类空间和项目将继续保持“另类”——服务他们自己组成的群体。