来源:gulingorg 文:顾灵

情怀这个词或许会引发艺术家的抵触情绪。这个本来文言文里就有的词在革命时代被赋予了沉重的社会责任感与意识形态要素。情怀本身带有强烈的怀旧色彩,怀揣着可触而不可及的理想主义。情怀这个词可以落实到具体的创作语汇上,形成以特定人群为唯一对象的思维惯式。情怀可以是老歌吟唱的一些伤感浪漫。情怀也是某种挥之不去的回魂,并阻挡着深入当下的去路。

与《布鲁克林的天空》时隔二年后,也就是1997年,王功新在一张旧木凳中安了一个摄像头,记录下手指刮弄粗糙凳面的过程。王写道:“它既是一个简单的心理过程,又是人类对图像幻想和失去光阴的一种自我强迫的心理情绪。”这两句话写得很好,也可以说是对情怀的形象捕捉。香港艺术家李杰也做过一件类似的作品:他从街上捡了一块木板,每天给它涂层颜色,直到把颜料涂得很厚;然后给木板装上四条腿,变成一个桌子;再每天用手指刮弄桌面,几乎是享受这挖桌子的舒服且漫长的过程。只是这种心理情绪,对李杰而言,不仅是强迫的行为驱使,更为他带来了一种感觉在别处的安静,甚至会变成“看着它就不想做作品”的“总结”(摘自与笔者的对谈,2013年)。

《布鲁克林的天空》(1995)

王功新被誉为中国第一代影像艺术家,自1995年第一次用电视机作为创作媒介开始,王持续进行着对影像这一媒介语言的多样探索。投身影像、离开绘画的选择从他早年在美国尝试的一些装置中便可看出端倪。对灯泡的大量使用以及对动态的探索,都涉及了影像的两大要素:光与动。王曾如此评价自己对影像的选择:“在(20世纪)90年代的中国,我们这些开始做录像的艺术家基本上带有那个时代普遍的共性。对影像本体语言的兴趣和关注,从最初的接触、使用到探索媒介的可能性。但每个人开始使用它的理由和切入点都有所差异。…影像在我的作品中只是某个观念表达的一部分,它成为一种传播要素或是一种可以负载更多信息的材料,是一种语言的交流方式。”(与站台中国的访谈,2010年5月)

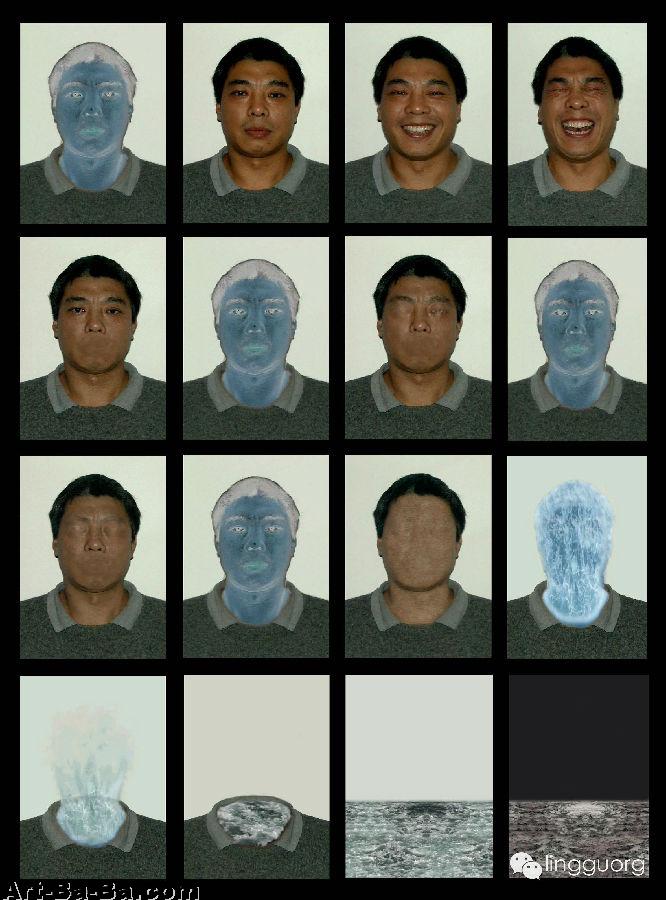

在其交流的内容中,人脸是最常出现的观看对象之一。如《面子》(1998)——艺术家的第一件电脑制作的作品:连续的影像是用一系列的静止画面制作的。一帧一帧,王功新有意地移去人脸上的特征,数字化地移去眼睛,然后是嘴。影像最开始是一个笑脸,而最后却是一个电脑生化产物,拼接在一块,一点都不像笑脸了。这样的脸无法表达,只有太基本的构件而不能称为人。这张脸,从平静、到大笑、到消失,在呼吸声中变成一个海洋的影像。人脸与数字化技术和自然图景相互消融,笑作为一种情绪,在影像中被抽象为一个单纯的表情画面,并最终被影像所消解。

《面子》(1998)

即便是此类相对脱离具体语境的作品,仍能体现出王功新对表达的理解:“你要做的是把个人经验转换为公共经验,让公众可以在你用个人经验打造的平台上,发挥自己的思考和想象,从而领悟到什么。…或发现那些平时被麻痹忽视的东西。”(出处同上)

若要做到这样的表达,个人经验向公共经验的转换则是至关重要的。然而,这种转换的前提,既取决于个人经验究竟是否有其可供提取的公共面向,亦取决于公共经验如何被作者所期待。工具手段和方式方法似乎是有据可循的,然而这两个前提却往往是非常模糊的。换一个词来说,艺术家脑中的思考,是否具有同当下与他者的“相关性”。这看似是种必然,但在艺术创作里则时常难于分辨。尤其是在作品表达借用特定的、或者说典型的形象、或者说象征的时候,其所携带的时代、地理、社会特征及情怀,则会在某种程度上确立上述前提。

王功新在OCAT上海馆的最新个展《在·现》的海报上是一组群像及其倒影:几位小学生的倒影却是几位老年人。这些人都正视着镜头,表情是严肃的、甚至带着几分批评。展览新闻稿中写道:“(王功新)选用了艺术史、革命史和革命艺术史中的三件著名作品为切入点,将分别代表‘图像’、‘偶像’和‘现像’的历史进行解构。新作和‘被借用’图像间不止是一种‘前因后果’的时间逻辑关系,王功新的独特视角更使得他的作品与‘原作’之间拉开距离,在传统和现代,东方和西方,绘画和录像之间形成了一种解构和重构再结合的‘王式’风格。”

“现像”是一个生造的词,中文里有“现象”一词,意思是事物在发展、变化中所表现的外部形式。单独的“像”字用来形容事物之间的相似,放在“图像”、“影像”甚至“雕像”、“塑像”中则被用来指涉比照实际人物、事物做成的图形。新闻稿中这段文字的末尾似乎试图借用二元式的解构重组来诠释王功新的艺术风格,然而二元式的解释方法必然有其缺漏之处,即在两点之间的那片空间,正如二十年头尾之间在展览中不可见的艺术创作的发展过程。

1960年在北京出生的王功新从首都师范大学美术系油画专业毕业后作为尖子生拿到了当时唯一一个留校任教的名额,并于1987年赴美留学,1995年回到北京做的第一件作品就是《布鲁克林的天空》。二十年的时间过去了,在美国的生活经历对他的冲击、做出回到北京的决定、在四合院里挖井、当时中国的美院体制与职业艺术圈子都已无从在时隔二十年后的今天再度复制。正如海报中的图像隐喻:年轻人的倒影是老年,挥之不去的过往潜含着缓慢的毒素,逐渐消泯着一度犀利的视角。

王功新的三件新作,观看节奏与高清设备所呈现的画质并不足以舒缓对画中人的选择、装扮、归类的强烈偏见所产生的焦虑与不安。这和已经逝去的某种“国家自豪感”有着强烈的联系。在开幕当日的研讨会中,皮力反复提到了中国现实与中国艺术之间的关系问题,当然提问的出发立足点,似乎势必站在中国之外,否则似乎并无提问的必要:如果作品太强调典型的中国特征,那么会被指责打中国牌;如果作品与中国现实完全脱离,又会被指责没有中国性。值得指出的是,中国也是在时时刻刻地改变,其作为一个集体指称所包含的意义亦在时时刻刻地改变。在刊载于《艺术世界》杂志的一篇访谈中,王功新如是回答何浩关于中国性的提问:“…我们在表达的时候其实是不可能回避自身带有中国感觉的,你的中国背景注定你的作品会和你从前的生活经验、中国的文化、中国人的思维方式发生关系,…因此你要做的是应该更深地挖掘这些对你生存状态产生影响的因素,并把它们带入你的作品。你的独特视角使你与其他国家艺术家拉开距离,共同参与文化的讨论。这是我们一直在想的问题。”

同样的问题,或许也是看了王功新的作品之后观者想要问的。革命史、艺术史和社会观察、美院体制等带有“中国性”的浓重印迹渗透在王功新的新作之中,然而美院教育经历中对模特的观看与描画经验,或红色革命绘画在画面构图上的篡改操控,或雷锋这一官方的公关形象,对当下的意味究竟为何?尤其当这些图像通过影像这一当代的媒介进行诠释之时,王功新所希望寻找的那些深入影响生存的因素,独特的视角,对文化讨论的参与,似乎被掩盖在影像媒介之下,被遮蔽于典型意象之后,反而无从体会了。