来源:西天中土

编者按:1965年10月,在印尼发生的一场未遂的政变之后,印度尼西亚军方组织了一场针对印尼G。C。D及其它左翼、甚至扩展到在印尼的的农民和大量华人的大屠杀行动,这在历史中成为了20世纪最为恐怖的大屠杀之一——超过50万人被杀,全国成千上万人身陷囹圄多年。

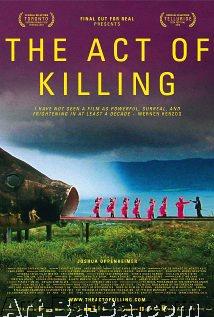

在这场清洗中,印尼军方为了规避责任,将屠杀的任务交给了当地流氓。事件过去了40余年之后,有人想要拍摄一部纪录片,希望将历史重现。但是当导演Joshua Oppenheimer开始着手此事时,他发现事情远比想象中艰难。大屠杀里的幸存者们并不愿意面对镜头,最后他们说——你们去找那些杀人者吧,他们会乐于吹嘘那些事!于是,名为《杀戮演义》(The Act of Killing)就这样诞生了,当年参与屠杀的40个刽子手来到镜头前,讲述自己是如何屠杀那些“G。C。D人”的,甚至还带着导演重游了施暴地点。该纪录片曾获得奥斯卡金像奖最佳纪录长片提名,而它所记录的荒诞现实也在世界范围内引起了轰动。

今天,我们应该用什么样的视角审视这段历史?《杀戮演义》又是否已经准确和完整的反应了真相?让我们听听刚刚参加了“第三世界六十年学术论坛”的印尼学者希尔玛·法里德怎么说。

采写 | 新京报记者 伍勤

无数印尼学者坚信印尼人是有暴力倾向的民族

新京报:从纪录片《杀戮演绎》中可以看出,当年参与大屠杀的施暴者在这么多年来似乎并没有自责和反省。在屠杀事件发生后,印尼是怎样叙述这段历史的?

法里德:在苏哈托统治的三十几年中,印尼的历史教科书称“清共运动”是无稽之谈,教科书唯一记录的那个时期的杀人事件,是被G。C。D杀害的6名将军和1名中尉。并且,每年苏哈托政权都会通过全国缅怀日的庆典来纪念这一杀人事件。政权用教科书、电影等强大的政治宣传手段,从教育上使人们遗忘那次大屠杀事件,并且让公众对印尼G。C。D的暴行感到厌恶和恐惧,并感恩苏哈托掌权后将国家从进一步的叛国危险行动中拯救了出来。苏哈托的“新秩序”时期建立起一系列标志着“民族斗争史”的纪念碑,也是为苏哈托政权赋予正当性服务的,是美化暴力的产物。

新京报:上世纪6、70年代是国际局势左右两大阵营严重对峙时期,在印尼对印尼G。C。D的大屠杀十年后,柬埔寨同样也发生过“红色高棉大屠杀”,是柬共对右翼势力的清洗行动。能对比谈谈20世纪发生在东南亚的这两场大屠杀吗?

法里德:这两场大屠杀最一目了然的差别是意识形态,在印尼是资本主义阵营对共产主义阵营的暴力,而在柬埔寨是刚好相反的。两次大屠杀发生的共通之处是“国家暴力”,它们都是独裁政府为达到目的所产生的倾向性,他们诉诸的手段永远是暴力。

在目的上,两场大屠杀是不同的。70年代柬埔寨的红色高棉大屠杀是为新政权的社会形态服务的,他们要创造一个无阶级差异的社会,而方式是消灭特定的阶级以达到平等。而在60年代的印尼,军队要阻止印尼G。C。D夺取政权。所以他们组织反共运动,他们和中国解除外交关系,甚至瞄准在印尼的中国人,把他们看作是G。C。D的同谋。

在手段上两场屠杀很相似,他们都是纵向的,有组织的,而不是民间自发的。柬埔寨的红色高棉是政权痛恨资产阶级和知识分子阶层,他们需要被清理,因为他们不符合新政权、新社会的秩序。政权一拨一拨有规律地把人关进监狱,然后带出来,处决他们。而印尼大屠杀也一样,是由军队组织的有目的有计划的屠杀行动,清洗G。C。D人,甚至是G。C。D人的孩子——他们也需要为父母的所作所为承担责任。军队是有一个杀戮名单的,整个行动的操演很有逻辑。这背后是由军队为那次行动做出决定的,这很关键。

新京报:在《杀戮演绎》中,印尼大屠杀似乎看起来更像是疯狂的、民间自发的暴力。

法里德:是的,这是对印尼大屠杀通常的叙述给人留下的印象。《杀戮演绎》在叙事上的局限性也在于“军队在大屠杀中的缺席”。所以当人们看那部纪录片,会觉得是民间仇恨,黑帮组织等自发的、无序的暴力。这也是非常严重的问题,因为把那次大屠杀解释称“自发的无序的暴力”事实上是一种“新秩序”中的“官方叙事”,很多印尼学者都持这样的观点。政府在那个时期最希望的当然是公众彻底的沉默,没有人来谈论那次大屠杀。但是有超过50万人被杀了,自然需要交代,不得不给出一个解释。然后,官方就提供了这样的叙述——那是出于很多原因(土地改革等)对印尼G。C。D深恶痛绝的人民自发制造的屠杀。这当然是错误的,不是事实。我和我的同行做了大约20年的调查和研究,做得越深入,越体会到那次屠杀是一次“官方暴力”。

很多年来,无数杰出的印尼学者都把那次行动理解为疯狂的杀人行动,并且坚信印尼人是有暴力倾向的民族。这很荒谬,他们不愿面对历史的真相。

他们都以耸人听闻的方式陈列历史中曾发生的悲剧

新京报:柬埔寨G。C。D政权被颠覆后,新政权建立起了“杀人场(Killing Field)”等种种纪念碑。在截然不同的意识形态之下,柬埔寨对历史悲剧的纪念方式和印尼新秩序时期对历史的纪念方式有什么相通之处吗?

法里德:有共通之处,也有非常根本的差别。共通之处在于他们都以耸人听闻的方式陈列和展示历史中曾发生的悲剧。根本的差别在于,在柬埔寨,那个让柬埔寨人民饱受磨难的政权被颠覆了,而在印度尼西亚,曾经给人民带来悲剧性灾难的政权至今未被颠覆。在1998年,苏哈托下台了,但是他的政权仍然在,种种利益集团也都掌握着权力。所以柬埔寨在政权颠覆后可以指认罪行、反省那段悲剧。这种政权意识形态影响着人们如何纪念一段历史。

在印度尼西亚,纪念碑、博物馆对那段历史的陈述目的在于警示人们,印尼G。C。D当年的行动对人民的危险性,与此同时为他们当年对印尼G。C。D的大屠杀行动赋予正当性。他们展示上世纪5、60年代印尼G。C。D人的“罪行”,比如印尼G。C。D在那时的印尼进行的土地改革运动和剥夺地主土地等,但这些完全不能等同于苏哈托所指认的“暴力革命”。在柬埔寨,因为政权被颠覆了,当年在大屠杀中的幸存者可以站出来为受害者发声。当然,相同之处是,他们的种种对历史悲剧的纪念方式也同样是在为新政权赋予正当性。

新京报:在柬埔寨的大屠杀结束后,当年参与红色高棉的暴行实施者在所有的档案记录中都是在忏悔的,而在纪录片《杀戮演义》中,当年的施暴者却非常坦然,甚至在今天仍然很兴奋地描述当年杀人的场面。

法里德:对,这就是因为柬埔寨操演大屠杀的政权被颠覆了,暴力的实施者在政权颠覆的一刹那,其暴力行为所占据的正当性也被颠覆了。而印尼则不同,实施暴力的政权仍然在,一切政治宣传都作用于他们的意识,为他们洗刷罪名。

大屠杀促成了印尼资本主义的原始积累

新京报:在你的文章中,你把大屠杀解释成“军队和资本主义的某种共谋”,能解释下资本在那次大屠杀中所扮演的角色吗?

法里德:大屠杀的目的不只限于摆脱印尼G。C。D,共产主义势力的壮大在那时的印尼社会代表了一种强烈的追求社会正义和平等的浪潮——合理的土地分配、更高的工资、限制权力所滋生的腐败等等,所以人们在争取一个更合理的系统。放在历史背景下,上世纪50年代末60年代初,巨大的外资企业国有化进程在共产主义思潮的推动下在印尼发生,美国资本、英国资本、荷兰资本等等都在经历国有化改造。事实上,我把苏哈托的“新秩序”理解为“新殖民主义政权”,他们在夺取政权后对经济做的改革就是恢复殖民时期的系统,以一种新的形式出现——所以我叫它“新殖民主义政权”。

大屠杀持续了三年,从1965年10月到1968年。在1968年,苏哈托政府颁布了新的投资法,是把印尼的经济秩序彻底恢复到了殖民时期——让外资对企业有100%所有权。所以,在另一个角度上,大屠杀促成了印尼资本主义的原始积累。因为在大屠杀之前,资本在印尼运转的空间很小——旧政府有很多法律、印尼G。C。D很活跃、工会很活跃,等等。而大屠杀的灭绝行动代表了印尼资本主义史上一个划时代的特殊时刻——表面上是印尼G。C。D被消灭了,事实上伴随的是工会被摧毁了、整个工人运动停滞了,资本可以更畅通无阻地实施不利于工人的工作计划,劳资关系彻底被改变了。所以在我看来,受害者不只是印尼G。C。D,事实上是印度尼西亚人民。几十年里,人们生活在资本逻辑下,底层阶级无处发声。

新京报:所以你认为使用常用的人权话语来解读这场大屠杀是危险的?

法里德:是的,人权话语对于肯定受害者的尊严当然是有价值的,也很重要。但与此同时,人权框架存在着盲点,它没有把国家的暴行和经济斗争联系起来——国家政治的框架遮蔽了现存的资本主义秩序这一维度。比如工人遇害不只是人权角度的被侵犯,它同样意味着工人运动的失败,劳动力市场是被国家暴力持续构建的。如果你把大屠杀和经济框架拆分开,是无法涉足到核心问题的。

新京报:你怎么看待《杀戮演绎》这部纪录片?它还原了现实了吗?

法里德:从教育公众上的角度上,它起到了很好的作用,因为印尼的这一代人已经对那段历史失忆了,可以说他们也没多大兴趣了解了。这部纪录片又把这段痛苦的经历带到了人们面前。当然它存在着很多局限性,像我刚才说的,没有军队和经济维度出现在片子中。我们需要更多的纪录来还原一个更复杂更连贯的情景。