来源:周末i城市 Julian

Félix González-Torres在公交车站广告牌展示的作品《无题》,本次由纽约画廊AndreaRosen和香港K11 Foundation合作带进香港

距离Florentijn Hofman的“大黄鸭”登陆香港已经过去了近两年的时间,“公共艺术”也随着这一标志性的事件在各大城市渐趋流行。在去年年底,一只体形巨大,造型可笑的“青蛙”占据了广州花城广场的公共空间,一时间众人哗然。除了巨大的体积,较低的审美门槛,甚至是引人发笑之外,我们还可以从当代的公共艺术中期待些什么呢?这次香港巴塞尔艺博会期间的公共艺术项目或许能给到一些启发。

香港,一个以丰富而成熟的视觉传达系统而著称的城市,紧凑林立的钢筋水泥之间,色彩斑斓的广告影像是公共空间中绝对的主角。而在香港巴塞尔艺博会期间,眼尖一点的过客,会发现某些路边公车站的商业广告位置上,突然变成了一张忧伤的黑白照片。浅灰色的寂寥天空中,一只黑色的鸟孤独地飞过,这是已逝的美籍古巴裔艺术家Félix González-Torres创作于1995年的作品《无题》(艺术家于1996年去世,年仅38岁)。由纽约的Andrea Rosen画廊和K11 Foundation合作,将该作品投放在香港包括北角、炮台山、中环等6个地方的户外广告牌位,和其他商业广告并驾齐驱。这是Félix González-Torres的作品首次在香港,第二次在中国展出。如果简单地将这张黑白照片理解为作品的全部,多少来说是不完整的,Félix的作品更多是强调在公共的空间里叙述私人的感情。在艺术家同系列的另一个作品中,放置在广告牌上的一张空荡荡的双人床照片,其拍摄于艺术家的爱人因艾滋病去世之后,你能够通过这张照片感受到艺术家痛失爱人后的个人情绪,你还会惊讶于当恼人的广告用作艺术叙事之后所展现出来的巨大潜能,不同于在博物馆、美术馆或者画廊的展示,Félix González-Tor res的广告牌系列作品能够在城市的公共领域制造出一种微妙的情绪气场,它的体积并不巨大,甚至也很难在瞬间引起路人的注意,但这一张张照片,却使得奔命于繁忙都市的人群能够在间隙之中,在偶然之间重新审视、思考生活本身的目的,也让人重新理解商业广告,作为一种公共媒介对于现代城市构成的意义和作用,并不止于商业本身。

M+博物馆在2013年举办了大型的公共艺术展览《M+进行:充气!》,多位艺术家创作的充气雕塑为市民提供了兼具娱乐和启发性的经历。图为作品展览中韩国艺术家崔正化作品《色即是空》,图片提供:M+西九文化区

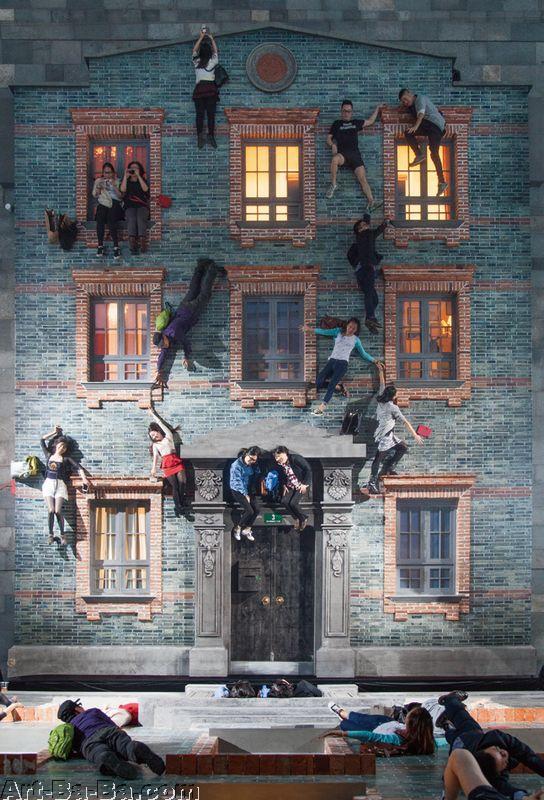

今年另外一件在香港倍受瞩目的作品,是中国艺术家曹斐同样以ICC大楼为媒介创作了以1980年代电子游戏为灵感的声光作品《乐旧·图新》。高达484米,作为全港最高的ICC晚上是海港最明亮的建筑,在艺博会期间每天晚上,塔身的广告都会准时转化为曹斐所设计的可爱灯光画面:吃豆人、马里奥、贪吃蛇……熟悉的画面引起一整代人对童年的回忆和共鸣,在采访中,曹斐提到了很重要的一点,除了亲临现场的人能够观看到《乐旧·图新》之外,无数来自世界各地,处于不同时区的人也通过社交媒体同时观看这一部作品,就在每一个人都自觉地拿出自己的手机,用照片、视频的形式记录下这件公共作品并发上网络的那一刻,公共艺术作品能够获得在Henry Moore那个年代所无法企及,无法想象的覆盖度与影响力,社交网络的存在让作品更加地完整,公共艺术不再应该仅仅关于在公共的空间里展示,还包括它如何在移动互联网的时代里将它的能量发挥到最深远。另外一个好玩的例子,是2013年由阿根廷艺术家Leandro Erlich呈现的《Projects Shanghai》,他利用镜面反射和透视的原理设计了奇妙的艺术互动装置《石库门》,取材于上海本地的传统建筑标本石库门,艺术家吹毛求疵地将整个石库门的外观结构都真材实料地复制下来,在观众参与装置的同时,传统建筑本身所拥有的结构与肌理都被戏剧化地呈现在观众的眼前。

Leandro Erlich于2013年在上海创作的公共艺术装置《石库门》,摄影师Justin Jin,版权:艺术家。图片提供:上海Leo XuProjects

在这个移动互联网时代,一件优秀的公共作品,娱乐与艺术教育这两个功能变得不可或缺,它需要通过对大众普遍的娱乐性来产生病毒式的社交媒体传播力,同时也需要保持其自身的艺术价值,能够启发人们对生活环境,包括经济、政治、媒介等等的议题,又或者是自己本身的思考。在当下,由于体形的巨大,公共艺术更多是作为地产项目招揽人流的一种手段,你可以说“大黄鸭”是其中的一个成功的案例,但之后在内地掀起一股引进、复制、伪造的癫狂热潮,无疑暴露出当下被消费主义统治的内地的某些创造力、审美与思考能力的缺失。一两件优秀的公共艺术作品难以对现状产生影响,除了好玩的项目之外,或许我们更加需要期待像香港M+博物馆一样专注于公共艺术与社区参与的博物馆,期待未来能够建立起一个成熟的运作系统,将公共艺术真正地落实到城市每一个人的生活中。

在香港巴塞尔艺博会期间,我们邀请了3位资深的艺术业内人士推荐他们最喜欢的公共艺术项目与作品。

在2004年上海双年展期间,艺术家徐震在上海美术馆外的空间设置了一件名为《当当当当》的装置艺术—他将原来上海美术馆顶层的钟的运转速度调快了60倍。疯转的指针驱动出间隔不久就会传出的“当当当当”的钟声。作品迫使市民意识到时间的存在的同时也造成了“扰民”的后果,不少人以为公共设施损坏了,致电投诉有关部门不作为,甚至有市民建议自愿来将钟修好。

《当当当当》一方面戏剧化地演绎了当代都市生活节奏的急速与紊乱,另一方面,它也通过隐喻间接性地传达某种对时间观念的认识—时间到底是自然存在还是被人为设定的?对这个问题的回答极为可能撼动人类作为一种以时间为存在的生物对自我的理解与感知。

“无雾霾公园”项目由荷兰设计师Daan Roosegaarde设计。这个项目在北京受到极大关注,设计师构思在雾霾城市中建造一个零雾霾的公园,倍受空气污染荼毒的市民可以在这个公园中享受到新鲜洁净的空气。40平方米的公园里有模块化的系统,运用环保且具有专利的离子技术、轻型构造和发光二极管。作为一个有形的纪念品,Roosegaarde用压缩的烟雾颗粒设计制作了烟雾戒指。每一个戒指都能清洁1000立方米的污浊空气。

在陈伯康看来,这个项目并不是作为一个最终的解决方案而存在。但从公共艺术的角度,它不像Olafur Eliasson 或者Fujiko Nakaya的作品那样会模糊化事件的本质,而是直接去暴露出雾霾污染这一事实。为公众创造了一小片零污染的蓝天,看似是一份“礼物”,但事实上,它又时时刻刻提醒着每一位公民,呼吸洁净的空气本来就应该是人最基本的生存权利。

Holocaust Memorial位于德国柏林,为了纪念在欧洲被屠杀的犹太人而建立,由建筑师Peter Eisenman和工程师Buro Happold设计。占地19000平方米,2711块高度不一的石碑排列成了一个如公墓般冰冷沉默的阵列。每个石碑有2.38米长,0.95米宽,高度不一。所有石碑有组织地排成行,但是却有一点的倾斜。

据设计师的描述,石碑的排列是为了产生不安、困惑的氛围,Peter Eisenman企图表达出在战争期间人类丧失的理性与秩序。尽管有人认为纪念碑的存在就是无穷尽地向世界展示德国的历史耻辱,但来到21世纪的第二个十年,我们还是能从Holocaust Memorial的设计中解读出更多战争以外的寓意,混沌与秩序,群体与个性,以及对人权的基本尊重等等。

Q&A

《周末画报》×曹斐

你第一次知道ICC这么大的创作媒介时第一反应是怎样?

艺博会去年年底和我联系创作,当ICC不是作为一个商业视觉内容展示,而是作为一个艺术多媒体的媒介,它介入这个城市中进行新的视觉生产,然后也介入大众的日常生活,我觉得ICC是一个非常棒的创作载体。我也慢慢观察到在互联网上大众对作品进行拍摄、录像,进行新的传播,ICC庞大的体积能让观众参与进公共艺术项目搭建,获取来自于普通观众的社会评论,公众能够真正意义上地参与进作品中。

那是因为有一个这么巨大的覆盖面这么大的媒介,就是要选择一个非常大众的(视觉形象)广而熟知的元素,那最终为什么会选择游戏呢?

《乐旧·图新》无法和以往艺术家放在画廊,或者美术馆等空间里展示作品相比较,如此巨大尺度的视觉作品放置于公共空间里,它能够在社会中产生的发酵肯定是不一样的,它面对的观众不仅仅是来美术馆的艺术爱好者、策划人,更多是普罗大众。对我来说,公共创作应该能够引起香港普通公众、市民,或者大部分人的记忆。而电子游戏这个概念,就是能够和香港普通市民生活方式融合起来的符号。

游戏和你个人有关系吗?你小时候也玩这个游戏吗?

小时候也玩,虽然没有男孩子玩得那么多。毕竟我是出生于1970年代末,我相信项目一出来,出生于60年代末到80年代初的老中青年都比较熟悉这个符号,一看就能够意会。甚至朋友带着十几岁的小孩来,最小的8岁,小孩给我发短信回应“阿姨,我很喜欢这个作品”,可见游戏文化对整个城市,对不同世代年轻人的影响是一直延续到了今天。在香港,视觉传达与强大的商业图像紧密结合在一起,因此那些大尺度的游戏影像能够和香港人的兴趣结合在一起。

这次作品的音乐是怎样做出来,是从游戏里直接做出来?

音乐是李劲松,香港著名的声音艺术家,他以往和我多次合作,我的影像作品、纪录片,早期像《三元里》,还有接下来马上要在威尼斯双年展展出的影像作品。他生于1960年代末,我和他聊过,因为他是香港人,我想找一个香港的作曲者。他说,从小就玩这个游戏,而且是到街上的游戏机去打的,经常打爆机。作为一个声音艺术家,他常常有那种海量的音乐素材。其中他也曾经搜集过大量的不同游戏的音乐素材,所以对于他来说做这个东西水到渠成,我觉得找他是非常合适的。所以我们这次合作,他负责声音部分。

如果条件不限的话,有没有最想实现的一个公共艺术方案?

暂时没有吧。《乐旧·图新》是一个机缘巧合,对我来说也是一个挺有挑战性的项目,因为目前为止我的大部分作品都是影像创作。如果可以的话,我希望未来能够创作出一部正式的像90分钟那样的长电影。

就是会在电影院上映的电影吗?

对,我觉得这种是另一种的公共艺术。不是说我要创作一部商业电影,更多是会在院线上映的艺术影片。今天在国外都有很多影像艺术家转型,去创作能够进入电影节或者参与院线的艺术电影。我希望,在未来有机会做这样一种尺度的作品。