来源:艺来艺往

刘韡在青年艺术家里头是个另类人物,他的绘画、影像、装置、声音及雕塑不乏视觉冲击力,又带有一种冷峻而严肃的思考,因此将他定义为一个观念艺术家似乎有些局限了。他的作品有时候并不需要过多的粉饰,简单明了、直击主题。忙于做试验、勤于思考的人一定很累,而刘韡似乎一直怀揣一颗悠闲的心,不将精力浪费在无意义的纠结上,或许正是这样一种随意的状态给他带来了无限的创作空间。他始终坚持不懈的就是尝试变换创作媒介,对社会现实充满着质疑和挑战。城市空间的变迁、图像的泛滥、人与物关系的梳理等都是刘韡孜孜不懈探讨的主题。

刘韡的“韡”字写起来很复杂,也正是因为它的复杂,让我对刘韡这个名字有着深刻的记忆。第一次看他的作品是在2007年,他的个展“爱它·咬它”——一组用融化后的狗咬胶复制的泰特现代美术馆、五角大楼、圣彼得大教堂、帝国大厦等著名地标性建筑。这组直观的,带着讽刺意味的作品,让当时还是学生的我对当代艺术有了最初的兴趣,也让我认识了“韡”这个字。

5年后,作为798的常客,我再一次看到了“狗咬胶”—— 一座巨大的被吊起来的“布达拉宫”。久违的熟悉感让我跑到标示牌上寻找,果真还是“刘韡”,于是促成了这次采访。

经过横跨半个北京城的路途,在出租车司机的耐性濒临爆点的一刻,终于找到了那扇躲在死胡同的最底端,Google地图上也找不到的灰色铁门。

铁门里的小院在墙边种着一小排青竹,门后晾着野菜,平静的夏日午后的小院,顿时让人忘记外边城乡结合部所特有的喧嚣杂闹。工作间的工人们在赶制着刘韡的新作品——用书籍堆砌切割而成的城市;我喜欢的“狗咬胶”材质的作品被放在另一间屋子的角落,蒙了灰。

光头,眼镜儿,纯金的棍儿粗项链,立领Polo衫,雪茄,咖啡——我只能用一些绝对与艺术家形象搭边的词语,排列组合来形容坐在我眼前的刘韡。他正开着雪茄,随口说着:“想喝什么,随便从冰箱里拿,甭客气。”一口的京片子,带着玩世不恭的味道撇出来,而这个状态也延续到了整个采访过程中。

“我不可能去做别人做过的东西”

1972年生于北京的刘韡,艺术生涯的起点却是从杭州开始的。1988年,经历了85新潮的刘韡考入浙江美术学院(今中国美术学院)附中。4年之后,他又考入浙江美术学院油画系,在杭州一待就是8年,“在那里算是一个外地人”。在浙江美院附中时,班里20来个人,整个中学100人,中学就被包裹在浙江美院里面,算上大学里的人一共两三百人,这就是刘韡8年来所有生活的“社会”。“后来发现除了艺术圈之外,跟其他圈子的人,已经产生隔膜了。脑子里全是美院的习惯和价值观——当然现在看来相对干净很多。那时候还是个精英教育的时代,一个系就20多人,招生特别少,成材率很高。”

那时刘韡的头发中长,未及肩膀,却显出微曲的绵延来。学生们在学校里谈论的多是艺术话题,但是“我很少真的去画画,只是谈论。在学校里接触的人、看的书让我不可能去做别人做过的东西。因为在上学的时候我就意识到,画一张好的素描或者油画并不是最重要的事情。80年代中末期还是一张素描就能让人出名的时期,但我已经不是很关注这个了,觉得这是谁都可以达到的,只是一种训练。当时就不想去做非常传统的画家,觉得应该有一定的想法”。

浙江美院自85新潮以来的实验艺术之风显然也影响到了刘韡,“实际上当时学校的氛围并不传统,有很多激进的学生”,“学校本身有这种传统,有很好的图书馆,里面有各种国外的专业杂志,不只是闭着眼睛跟着老师走,有反叛精神”。这也是为什么后来参加那个名噪一时的展览“后感性”的大部分成员,都来自浙江美院的原因。

“艺术是要一个人面对的”

尽管刘韡学的是油画,但“注定了不可能只是画画,必然要往前走”。在他的艺术实验里,绘画、装置、影像、雕塑……几乎当下所有的创作媒介都有所涉猎。

1996年从中国美术学院毕业后,刘韡回到北京,后进入《北京青年报》做报纸的美编。经常与李松松、孙原一起吃饭瞎吹,“那时中国艺术界正好有小变动,我们在一起就会对此前85新潮时期的前卫艺术有所反思,大家都觉得我们不能依靠上一代的系统来解决问题。”

而刘韡在当代艺术领域正式亮相的第一个展览是在北京芍药居的一座民居楼地下室里,那就是1999年的“后感性”。“场地费要自己攒,工资拿来做作品,展览结束后,花费不少搞出来的装置可能就被扔掉了,因为没人会买这一堆垃圾。”

有趣的是,大家发现尽管平常学的是绘画,但参展时都不画画,玩影像、装置、行为。

“85新潮玩前卫艺术的上一代绝对比我们强大,但我们觉得他们所处的潮流是理想主义的,或者政治的、符号化,作品太想说明问题”,在刘韡看来,做作品不需要理由,呈现本身很重要,只要能感动你就行了,哪怕是血腥的。

那一次,刘韡的作品是部名叫《难以抑制》的录像短片,“很多小人爬来爬去的那种”。正是那部作品让现在掌管着佩斯北京、北京公社的冷林一下就记住了刘韡,“当时他的录像作品给我留下了深刻的印象,我感觉到了一种简单和冲动,这个形式对抗着解释,它试图用另外一种基因密码生存下来。”

“后感性”这个由“反对观念艺术”联系在一起的群体,最终由于观念上的分歧而各奔东西。这在当时艺术圈也算常见。刘韡原本就不是“后感性”的核心,“做艺术最困难的地方就是这样,所有问题都要自己来提出,也要自己解决。孤独感,是很好的语言。”“艺术是要一个人面对,而不是一群人面对,这是艺术与别的行业最大的区别,它是完全独立的。”

记者:你是从什么时候开始发现做艺术不需要强调一个明确的问题?

刘韡:我觉得明确的东西是不可能的。我们看哲学,接受很多其他的知识训练,但是最后跟呈现你的创作其实是无关的。看哲学书,了解的所有知识,是为了怎么从视觉和心理上去看这个世界,怎么去看所有的事情和事物,这是一个方法的问题。

对于我来说,做艺术就是我在了解自己、了解世界的一个方式。虽然到最后是一个成品,但只是我通过它来了解自己、了解世界的过程,这其实跟理论没有关系。如果一个作品,可以用一个哲学概念来把它套住,那作品就没有任何意义。经常想切掉作品的概念,就是因为我不想让作品变成一个有被消费可能的现成的东西,被商品消费和被理论消费是一样的,感觉一样糟。

其实商业很现实,我一点儿也不会回避这个问题,因为所有的价值都生长在商业社会里,我们的社会就是一个资本社会,根本绕不过去。所以你要相信这个,但是不能被它给玩掉,要有点挑逗的感觉,或者是去反思这个东西。所以即使作品里的概念会流露出来,我也会慢慢把它去掉,不会留下很多概念的痕迹,用最简单的方式解决问题。不要复杂,一复杂就没有意思了。

记者:从“后感性”时强调生理体验到现在逐渐偏向理性,你的创作为什么经历这么大的反转?

刘韡:我其实一直挺理性的。“后感性”时期的作品是针对上一代艺术家来做的,他们所做的作品都是有理性的。不是觉得他们不好,我觉得到现在80年代的那批艺术家都是最强大的,从人的品质看都是最强大最完整的。

我们当时的感觉是没必要用他们那种方式做艺术,做艺术可以随便、无所谓,很轻松并且没有理由,所以会有“后感性”,都是和我年龄差不多大的艺术家在做。

那时候更追求一种身体的经验,但是后来发现感性这事儿其实是挺不靠谱的。即使表现是很感性的,但是底层应该是理性,否则就没有意义,不知道前面在干什么。你得站在感性上面,一步一步往上走,这是一个理性的推进。不是说我今天画一个漂亮的画,没人干过这个事儿,艺术就成立,那是不可能的。转变其实也是被迫的,得去想这个事儿。

“给自己一个理由先”

之后刘韡在不断的自我怀疑和肯定中徘徊前行。2004年之后,随着大市场的繁荣,个人艺术的逐渐成熟,刘韡改变了他90年代“不需要理由和解释”的认知。现在他做作品,“都需要给自己个理由,同时也是给观看者理由,现在好的东西太多了,没有理由怎么让人去看呢。”

2007年的作品《一种生活方式》里,刘韡将北京街头和社区里常见的群众健身器,用高大的铁笼封闭起来,四周摆放上水果和食品,构成了这件作品。作品的主体基本由金属构成,健身设施上,橘红与湖蓝的颜色形成强烈的色彩对比。刘韡每次开车路过街边的健身器,心里就翻腾出很多“质疑”来,刘韡说他的作品,并没有给出一个所谓“结果”,他希望作品提供给观看者一个开放式的讨论,引发观者对问题的思考。

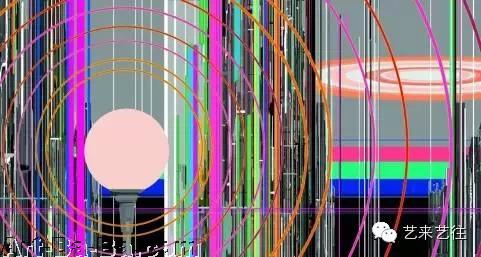

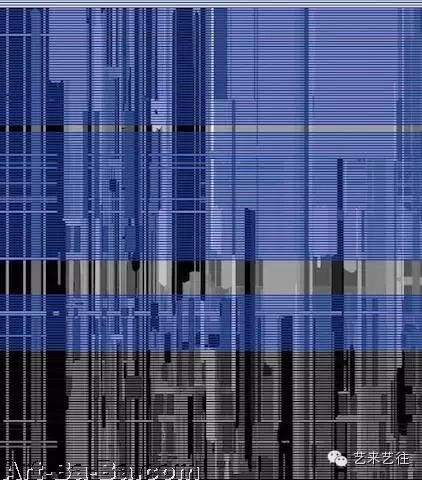

2011年年初,民生美术馆举办了“三部曲:刘韡个展”,展览集中展出了刘韡过去两年间创作的大型雕塑、声音装置及绘画作品。他的装置试图展现人与生存空间、与物质世界的紧张关系,我们可以读到虚幻的现实里面物与物之间不合情理的、荒谬的、甚至是错乱的组合。在刘韡的绘画中蕴含着机械化的冰冷,这种“冷”还不同于蒙德里安的冷抽象,它其中又暗藏一些具象的符号和一种向外扩张的躁动情绪,严肃地呈现的同时又带有某种冷静的宣泄。

现在的北京尤伦斯中心里,常年悬挂着刘韡的绘画作品《紫气》。他是装置艺术家,同时也是画家,使用的装置材料又每次各不相同。他与长征空间签约。“2001、2002年前后就不愿意出门了,出国基本都是参加展览,现在有些展览也懒得去了,能不去就不去。”除了“懒得动”,最重要的原因是想在家待着,以前他每天还出去和朋友喝酒,现在戒酒了。他一直待在北京这座城市,在这里生活,没有厌倦和逃离的愿望。“北京是个有自信的城市,从很多细节都能看出。北京人喝燕京啤酒,抽烟抽中南海,人们不会因为‘嘉士伯’‘喜力’来了就觉得有多好。人们就认为自己的习惯很好,自己的文化很好,这不是一种保守,尽管有时候也会觉得‘有点土’,但是很有自信。当然也很容易变成一种盲目的优越感,优越感成为精神上的依托。”

记者:你自己如何评价自己到现在为止的创作?

刘韡:肯定是在一个脉络上,但我不会刻意去分,对我来说艺术生涯不是一条一直上升的直线,有一个漂亮的曲线会有意思。其实生活中最重要的事儿就是选择,艺术也是这样,不但要选择,还得克制。我创作的时候很大一部分是要做选择,然后不断地克制自己,因为有太多好看的东西可以做,你得克制,让作品不要太好看了,否则你的生活就是什么都没有。只有克制才能出现一个脉络。

记者:观念和判断力哪个对你更重要?

刘韡:没有观念哪来判断力?有了观念之后才会有判断,但是不能把观念直接做成作品。这就跟生活一样,不可能吃什么拉出来还是这个东西,而应该是你观察世界、理解世界的一个方式。

记者:所以你的作品告诉大家的判断都是非常肯定的?

刘韡:对,肯定它是错的,这是肯定的。但是你必须得做,只有你做出来才能站在上面想问题。做的时候你就知道这是一个错误,但是恰恰问题在这儿,你知道你是错误的,但是你必须选择去做。你必须在里面选择一个你可以做的。■