来源:瑞象馆

编者按:台南艺术大学艺术创作理论研究所副教授龚卓军,亦是哲学美学、艺术理论与评论者、翻译者。11月26日,他将在复旦大学为学子们带来一场关于《从摄影到鬼魂徘徊学》的讲座。“瑞象视点”先行编发这篇相关文章《驱魔与召灵之间:影像中的鬼魂徘徊学》,以飨读者。

侯聪慧,《龙发堂二》,1983

驱魔与召灵之间:影像中的鬼魂徘徊学

作者:龚卓军

鬼魂是什么?一个幽灵的实在性或在场所为何事?或者说,宛如一个幻影般,既非实在、亦属虚幻、无实体的东西,它的实在性或在场,究竟意味着什么?我记得,导演蔡明亮曾经说他最爱的电影之一,就是1959年由上海天马电影制片厂摄制,由应云卫导演所拍摄的彩色越剧戏曲片《追鱼》。这部戏曲中的鲤鱼精,就是一个鬼。

经过修炼千年,鲤鱼精只能说来自非时间,它不属于那个时间,而“鲤鱼精”虽然标示了她来自于水族或龙宫世界,但那也只不过是某种拟人化的虚拟空间,并无任何实体空间的指涉。这个半人半妖的“异类”,却在十一世纪的北宋场景设定中,突然进入穷书生张珍的世界里徘徊,化身为指腹为婚、嫌贫爱富的金丞相的千金金牡丹,金牡丹的存在因此有了一个虚幻的复本。但是,这个似人似鬼的鲤鱼精,成了贪恋封建价值、直欲毁婚的正身金牡丹的对立幻影,为了爱欲的满足,透过鬼魂地志与鬼魂拓朴的展开,让海中的乌龟精等友人上岸相助,巧扮包公与护卫判案,甚且让“复本”极尽模仿,从而质疑“正本”包公的正义尺度,质问包公本人:是否只问真假、不问是非,只以“异类”便视之为邪恶,而毫无颠覆封建门第价值、肯定爱情无罪的精神,以此指控封建与科举门阀的阶级本质。最后,它们气走了原本想来驱魔的包公,只丢下一句封建制度中的俗套:清官难断家务事。

以虚幻的实在性来质疑现实的虚幻性,这出民间戏曲其实是封建制度下的召灵术或见灵术,被召请来的鬼魂,以其身段和唱腔徘徊不去,其不对称性干扰着所有的社会镜像,造成常态性的时间错位,为的是德希达(J. Derrida)在《马克思的幽灵》(Spectres de Marx)一书中开宗明义所说的:那幽灵的徘徊是历史的,但它没有确定的日期,它为的是正义——尚未来到的正义。它为的是战争、政治的各种暴力、民族主义、种族主义、殖民主义、性别歧视,或其他各式各样的灾难的牺牲者,为的是那尚不可能、不可想像的伦理学与政治学,为的是那些尚未出生或已然死去的鬼魂。

这使得鬼魂的召请或回返,首先为的就是哀悼。剧评家王墨林曾再三向我表示,蔡明亮在2014年的巡回欧洲之作《玄奘》中,声音的佈置,以广东地水南音的《男烧衣》为经,身体的姿态,以李康生那如死者复返的鬼魂之舞为纬,即是对玄奘西行、对爱欲未满、对俗世红尘的一种无尽依恋与哀悼之情。这不仅是蔡明亮电影中指向爱欲与死亡的恒常基调,也让我们注意到鬼魂徘徊学的三个向度。

诚如马克思在1848年的《G。C。D宣言》中说“一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲徘徊”时提到的这个幽灵,至少有三项所指:第一是指向一种哀悼活动,幽灵化身为鬼魂现身,要是人们对它有所认识,而且人们必须对它的身体处境、它的角色、甚至是它的“精神”(Spirit; Ghost)有所了解,因为,它仍然在那里徘徊,或是,它根本就等待着我们再度的召唤;第二,除非有语言或声音做为条件,对鬼魂给予明确的标示,否则我们不能说哈姆雷特的父王之鬼魂已然再度来临,也不能说马克思的精神穿越了历史的终局,亡魂归来;最后,鬼魂的回返与徘徊,为的是要进行某种工作,它要改变某些事情,或是改变它自己,它要化为某种精神的作品,成为我们欲加以驱逐或紧紧相随的鬼影魂踪,不论是马克思的幽灵或哈姆雷特的父王鬼魂,皆尽如此。

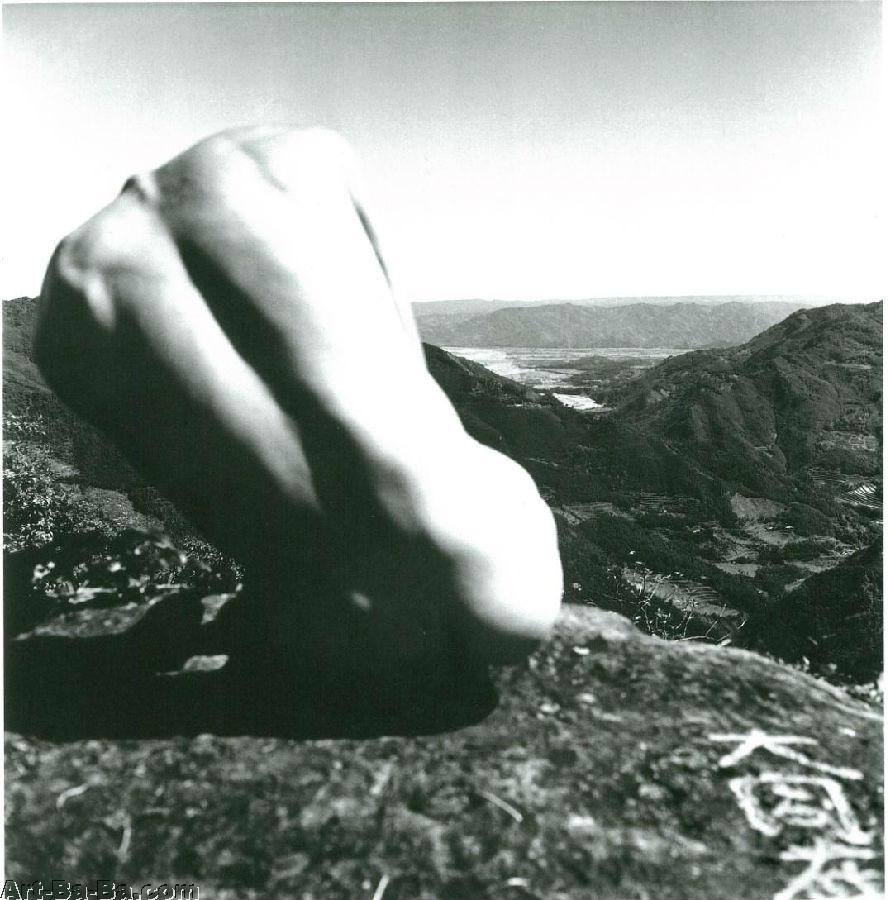

黃明川,西部來的人,1990

以上述三个向度来看待鬼魂的徘徊,我们或许稍可了解当代影像与鬼魂回返的内在关系,这是一个梅洛庞蒂(M. Merleau-Ponty)在《知觉现象学》中所说的“未定域”(indeterminate horizon)。从张照堂在六○年代摄影作品中的去头者,《板桥1962》、《新竹五指山1962》,七○年代与录像作品中《再见‧洪通》、《刹那间容颜》如同鬼魂徘徊萦绕不去的氛围,或《王船祭典》中似在热烈召魂的配乐片段,到陈界仁处理被摄影历史的《魂魄暴乱1900–1999》修像作品系列、2002年的《凌迟考-一张历史照片的回音》面对的殖民影像史与牺牲者身体影像、2003年新自由主义经济体系下的底层劳动灵魂《加工厂》、2005年非法进入法院查封工厂办公室内的《八德》,一直到2008年面对白色恐怖历史幽魂的《军法局》、2010-11年挖掘个人家庭史与冷战结构无名牺牲者的《帝国边界I&II》、2012年叙述新自由主义经济体系下家庭崩坏世代与临时社群自我组装的《幸福大厦I》、2014年表现乐生院中被帝国生命政治一再剥削的《残响世界》,以及黄明川反复出现无名父辈、军事戒严体系、地景崩坏鬼魂的九○年代“神话三部曲”《西部来的人》、《宝岛大梦》、《破轮胎》,特别是《西部来的人》中飘忽不定的古泰雅语叙事之声,是否既是历史的悼亡、又是赋予鬼魂发声的召请、同时又形成了某种有指向性的“工作”和“作品”状态呢?

张照堂,《新竹‧五指山》,1962~1964

我们似乎可以列出一部台湾影像作品的鬼魂徘徊学系谱了。鬼魂徘徊的踪迹,几乎就是某种精神遗憾的拓朴。不仅是历史的遗憾,某种未竟的精神空缺造成的幽灵现象,而且这些徘徊的路径,还随着废墟、冷战遗绪的鬼魂反复与驱逐,一路让姚瑞中从“土地测量系列”(1994)、“反攻大陆行动”系列(1996-97)、“历史测量系列”(1998)、“所有一切都将成为未来的废墟”(2006)、“历史幽魂”(2008)、“万万岁”(2012)、“海市蜃楼”系列(2010-14),走向了现实公共建筑的当下幽灵空间地志学。鬼魂的徘徊地志,使这种徘徊学同时具备了驱魔学的结构,既欲召请,又见驱逐,难道我们的精神现象,注定以这种历史的反复、鬼魂的回返才得以澄明?

在驱魔与召灵的双重结构下,我们不难理解,当高俊宏的《废墟影像晶体计画》启动了诸多殖民战争底层矿工与当今地产问题的同时,当他穿起逝去的无名矿工所被抛弃的衣裤时,当代影像艺术似乎搬演着鬼魂徘徊学中的某种幽灵“徘徊逻辑”:

当人们好像刚好在忙于改造自己和周遭的事物,并创造前所未闻的事物时,恰好在这种危机时代,他们战战竞竞地请出亡灵来为他们效劳,借用它们的名字、战斗口号和衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借来的语言,演出世界历史的新的一幕。——《马克思恩格斯选集》第1卷,2版,585页。

召灵,似乎是为了驱魔,好像为了完成某种从鬼魂、幽灵,上昇到灵体或精神的现象阶序,艺术家必须下降到死亡的荫谷,重新从彼处取得被束缚灵魂返回上升之道的通行证。就此而言,许家维的《铁甲元帅》与苏育贤的《花山墙》所投注的崭新影像叙事体,透过欲望杂质中所离析提炼出来之影像魂体,并不亚于泰国导演阿比查邦(Apichatpong Weerasethakul)《波米叔叔的前世今生》(Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives)这部电影所要表现的“未来性”,换句话说,透过铁甲元帅、尚高所在的火宅魂体、红眼猴鬼与波米叔叔临终前的梦,我们看到的是影像自“未来”返观着当下。

简单的说,鬼魂之所以在当代影像中徘徊不去,就像陈果的《那夜凌晨,我坐上了旺角开往大埔的红VAN》(The Midnight After),如果不是为了揭露某种特属香港或人性“未定域”的时间性与历史性,如果不是要推促着这种精神结构指向其未来,过于实体化的鬼魂,就只会幻化为血腥式鬼片,将人性恐惧自身暗黑暴力加以实体化,自己吓自己。一旦过于实体化,鬼魂不再莫名徘徊,在驱魔与召灵间反覆走踏出一条精神道路,这个鬼就不再来自未来,而是过往创伤的投射,这反而更容易成就出影像的虚幻物化、自我消费。

在此由无名鬼魂朝向精神回返的不纯粹道路上,驱魔与召灵就成了鬼魂徘徊学上精神未达纯粹状态时的必要辩证,一种属于时间错位、空间无着的徘徊式辩证法。

我们不能否认,《追鱼》是中国封建社会中的“异类”,书生张珍与鲤鱼精追求科举与门第政治之外的欲望而濒临人性全面崩坏的故事,这个怎么样都不可能被允许的爱情,假托在门阀婚姻与包公式相对正义的虚假外壳下,以“复本”的鬼魂,最后从观世音那儿取得了消极的肯定。而《玄奘》的弦外之音,亦是蔡明亮对其爱欲客体的死亡与回返,亦即反复重返其电影中鬼魂影像位置的李康生,在走向西行寻求可能是某种爱欲之经的路途上的纠葛,一旦完成取经,即让精神得道,令此爱欲迈向死亡,唯其借演唐僧之躯起舞之际,才得令爱欲依旧活络于半途,换句话说,玄奘之躯仍是一个“复本”的欲望鬼影。这种假借“复本”之躯而行徘徊之实的逻辑,对今日的影像世界来说,还有什么意义,或者说,有什么“未来”呢?

高重黎 反‧美‧學 002 (1999-2001)

印度思想家阿希斯·南迪(Ashis Nandy)在《萨满,蛮夷与荒野:论异见之可闻度及文明之未来》一文中,讨论了全球化文明,今日无不参照从西欧社会借来的现代化历史,过着一种“借来的未来”,不论是一度被认为成功跳脱东方传统文明的日本,或者是不仅被认为失败也被其精英知识阶层自认为不屑的孟加拉,西欧的历史型社会成了文明参照与自我评价的标准,过去的非历史型社会,如同泰戈尔所说的:“整个东方,正试图吸收一段并非自己生存方式之结果的历史。”知识盘点尽由西方型知识份子主导,这些祭司与其西欧式政体的理念,几乎全面覆盖了今日的东方社会。这就是全球化文明的文化政治。萨满巫师的异见模式,因而变成了少数。

南迪以萨满巫师为当代社会民间知识的原型,认为他“不可能被制度化的过程生产出来或笼络住。他是在一种转化性的历程中产生,接着,宣称自己是另一种看待现实、介入现实方式的见证,因此萨满巫师是一个神秘的治疗师和一个认出魔鬼的驱魔人的结合体……萨满巫师一脚踏在熟悉的世界,一脚踏在外面;一脚踏在现在,一脚踏在未来——或者照有些人的说法,踏在永恒之中。”在这个前提下,一位萨满巫师是无法被理性化的解释所取代、或者变成体制的一部分的,因为,一旦如此,他就变成了维持体制的祭司,而不是可能被鑑定为疯子或精神分裂、思觉失调而需要被送进精神病院,或者甚至要在政治上必须被襟声之狂徒。南迪强调,就当代社会而言,这种人可能是个孩子、疯子、性别不明者、或艺术家身上乌托邦的超验部分。

我认为南迪的说法指出了影像的“未来”,不可能不成为“异类”、“少数”发出声音,不可能不成为缔造这些来自“未来”的鬼魂,得以开始在当下历史中徘徊的场所与介面。我的意思当然不是说,影像等于灵媒,而是要说,影像的未来,它的革命性,来自于它成了难以被体制驯化的少数异见。如果影像是鬼魂徘徊的拓朴场所,那么,一场驱魔与召灵的非体制化法会,一种在当代社会裂缝中的降灵术、见灵术,就在艺术家试着透过影像生产过程而穿起革命未竟者的服装、说起他们未竟的话语开始。

那么,如果一位被神灵选中,成为济公的灵媒,进入了台北当代艺术中心,并且当场起驾,穿起了济颠的服装,拿起了他的扇子和葫芦酒壶,面对的是他在北天宫社区服务时完全不同的群众,这又意味着什么呢?对我而言,这是一场寻找影像知识生产系谱的起底行动。我的意思是,张照堂在《王船祭典》和《再见‧洪通》中所欲揭示的异见,指向的正是南迪所谓非历史型社会中的萨满巫师,这些活动影像的起源影像,正是在西欧化的后殖民历史型社会中日渐凋零的萨满巫师的身体影像,我们的文明问题恰好在于:影像化的、电视剧化的、戏剧化的大众文化,或甚至科学化的人类学影像,不多不少,正是使得洪通、乩童、济公这类形象被实体化、除魅化的源头。

然而,这些萨满巫师的身体影像状态,本来是创造出传统社会异见鬼魂的原初影像“召灵-驱魔”结构的源头,却在影像化的奇观社会中,隔离了他们的现场办事能力,淹灭其治疗师-驱魔者的角色。就此而言,纵使济公不具有现代社会革命者的力道与话语,但是,他走入当代艺术现场的行动本身,就具有创造另类活动影像,打破西欧式现代性与传统身体影像隔阂的潜在意涵。心理学家彭荣邦与陈一平在起驾现场的讨论,更使得这个另类活动影像,有抗拒西欧化心理治疗路径的意涵。

那么,胡台丽导演的纪录片《让灵魂回家》进入台北Tamtam Art空间播映,映后举行座谈,并邀请了太巴塱青年时代和另一位人类学家林徐达共同对话,更突显了太巴塱祖灵从中研院博物馆的“回家”行动、或者更直接说是父祖鬼魂回返的行动,不再只是古老神话的重覆,而是一个以古老神话掺和了当代影像行动的政治异见行动。除了纪录片拍摄历程中,导演的鲜明立场,具有拒抗老灵魂、老鬼魂徘徊过程被人类学化、博物馆化的去实体化政治意涵,片中陈述的太巴塱Kakita’an祖屋重建过程,更受到祖灵回返的实质影响,动摇了现代地方派系政治凌驾于部落头目长老政治的逻辑。

就像片中太巴塱诗人阿道.巴辣夫所提到的弑父神话一般,当父亲交待两兄弟砍下弄浊水源的人头时,哥哥赫然发现,他砍下的人头正是父亲的头,回家受到母亲质疑时,哥哥因自责,全身一段一段沉陷入土,留下一顶美丽的羽饰头冠,最后魂身化为天边最亮的一颗星星。鬼魂的回返,不仅是在哀悼,也是在逼促着子代为其重新发出声音,产生更新的“工作”与“作品”,Kakita’an祖屋的破毁与重建,正是这样一种历程的历史反复。当代影像在这里的位置,与其所是再现,不如说是增强祖灵之不可见但又反复徘徊的另一种灵媒,如果导演不持异见,其结果恐非如此。

最后是出现在美术馆的“开路关”。济公的乩身蔡隆州先生,本身同时是心理研究所的博士生;胡台丽导演,同时也是人类学的研究者;进入平埔族巫师田野的陈冠彰,原本是造形与跨域艺术研究所的硕士生。与其说陈冠彰“採集”到“开路关”的入地狱除厄仪式,不如说,他自己已经像南迪所说的巫师萨满,正在投身进入自身的转化历程。这种转化历程,包含他的语言观、他的认同与他对当代艺术的想像,他转入了其实完全不被艺术学院所认可的田野场域,如同进入地狱除厄,但是,他将田野的工作植入到美术馆的座谈与展览,却隐然对学院与美术馆的展览机制起了一定的批评作用。影像的生产,在源头上,即大幅度偏离了“当代录像艺术”所能承受的所有想像范围,反过来说,在这种徘徊的不纯粹状态中,也阻绝了被制度化的过程生产和笼络的可能。

在一个名为“鬼魂的回返”的录像艺术展览生产过程中,台北的三个当代艺术空间,曾经经历了三次聚集的艺术知识生产与对话,看似与影像生产没有直接关系,但是,所谓的直接关系,只是多数艺术祭司们主张的技术模式与生产关系而已。

当我们看到蔡明亮、张照堂、陈界仁、黄明川、姚瑞中、高俊宏、许家维、苏育贤、胡台丽的影像时,我们看到的不是某种来自西欧源头的美学范式。我们看到的是某些鬼魂在其中徘徊不去,我们也看到了他们透过影像的召灵术与驱魔术所做的努力,至少在他们身上的某些部分,我们看到的是当代社会异见者,藉由灵魂深处的复本,像无害的妖魅追索着精神的纯粹超升一般,发出不曾发出声音的语韵,吐露出西方电影学所无法框架的工作模式与作品魅力。他们所延异出来的幽灵、怪影、鬼魂,正从未来走向我们。

注:文章来自瑞象视点:www.rayartcenter.org