来源:破报

采访、整理/苏盈如

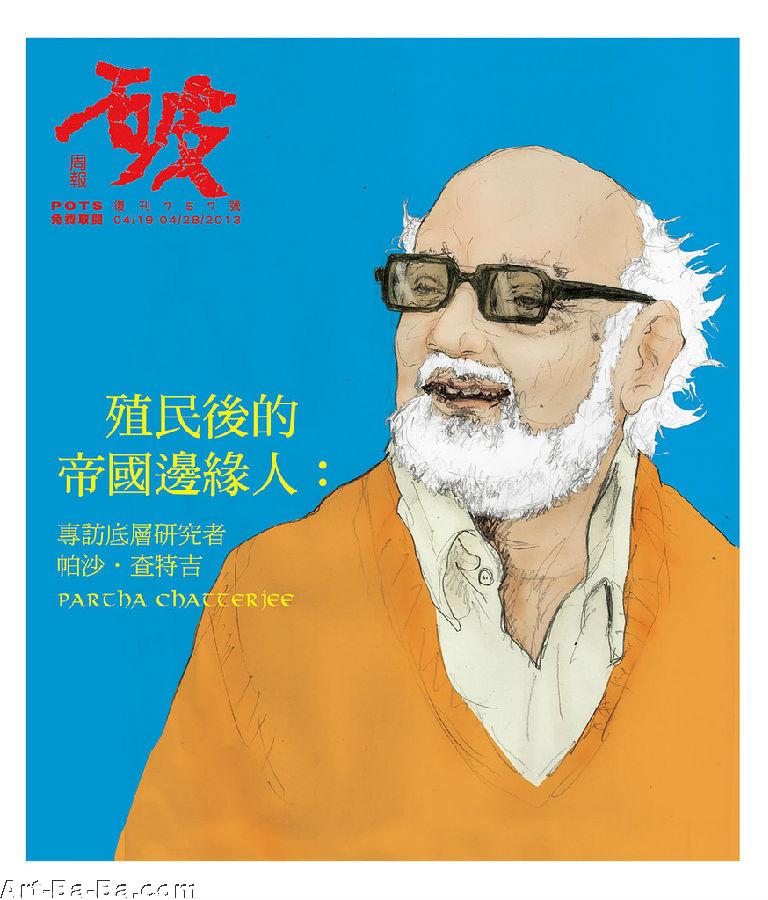

印度脱离英国统治而独立的同一年(1947年),帕沙‧查特吉(Partha Chatterjee)出生於加尔各答。因此,66岁不仅是他的年纪,也是印度与巴基斯坦分离后,国境不断扰动的岁月。80年代初他与其他南亚学者,聚集组成Subaltern Studies Group,在后殖民思潮脉络下展开「底层研究」(subaltern study,源自Gramci经济被剥夺的次等阶级概念,在此指涉种族、性别、性倾向、宗教、族群次等的人民),编纂共12本地方研究选辑,提出与南亚社会与欧洲殖民史观相异的歷史与社会事实。擅长藉由重述歷史,带出殖民、国族国家与权力间的荒谬关系。目前一半时间在印度加尔各答的社会科学研究中心担任荣誉教授,另一半时间在纽约哥伦比亚大学教授人类学。此次由台联大文化研究国际中心邀请来台进行三场讲座,针对去年出版的新书《The Black Hole of Empire: History of a Global Practice of Power》发表新提出的论述。

帕沙‧查特吉谈殖民、权力与现代性主体

破:人们经常在国际媒体中指责印度发生的许多违反人权事件,例如妇女权利。然而印度当地同时有许多人权律师,以人权為名阻止地方政府、企业或集体的暴力,你如何看待人权这个為西方所操弄的概念?

1955年的万隆会议(第一次亚非会议,由印度、缅甸、斯里兰卡、印度、巴基斯坦发起,抵制美苏殖民主义)宣言开始指出為人权奋斗,因為代表西方权力的种族主义、殖民主义,西方世界违犯人权。那是人权诉求的源头。但1980、90年代后舆论转变,西方世界藉人权论述抵制第三世界国家,以缺乏自由、违反女性权利為例,指出这些国家不尊重人权。人权概念的转变非常诡异,人们应该思考此转换背后的重要性。1990年代冷战后,人权是批判、介入第三世界国家的主要论述,是干预军事独裁政府的道德基础:因為他们违反人权。有许多主张以全体人类的利益為名出发,干预地方情势。例如:為了保障人权而需要干预伊拉克、巴基斯坦等国家。然而,重点并不在於它是否来自西方。因為我们同时发现,可以接受、甚至需要与渴望许多来自西方的东西。重要的是询问它的目的、在政治行动中它如何被使用以及是否合理。

破:你使用孟加拉语(印度西孟加拉邦通用语言)写剧本跟部分学术作品,但是使用英文在国际研讨会上做发表。加上如同你说的我们无法抗拒、也已经接受许多西方制度,你怎麼看自身及印度人在其中的主体性?

最近一次剧作是六、七年前,我一直很有兴趣。我一直為了剧场跟大型製作写剧本。印度作為英国殖民地很长一段时间,许多西方体制、思考,已经成為印度现代性的一部分。它们被收纳、採用,但不一定与原本在西方的样貌相同。以印度的法律制度為例,它相当英式。没有任何印度律法在其中,全是英国法律。但是,不论在法庭或现实中律法被詮释时,会经过许多修改与转换。大学、学校体系也非常英式,但是它们已经成為印度体系的一部分。这些西方概念跟想法经过转译,有些相似,但跟原本不同。这是印度现代性,或你说的主体,或者现代主体性。有些差异大、有些小。像医疗或物理学,可能跟原本西方的差异不大,但是法律跟教育就有所转换。你看印度小说,跟西方文学形式就有很大的不同。

破:这种差异是一种可替代的、主流以外的另一种选择(alternative)?

许多源头相同,与地方混合后產生差异,而我不确定是否可以将这种不同视為可替代的。如果你看当代西方的古老型态,看在接续中出现不同要素,有趣的是,非西方世界的接续很不一样:不同地方现代性的不同部分,出现的顺序不同。在英国或欧洲,先有商业社会、与贸易相关的法律被制订,形成私有财產跟契约的概念,这些出现的很早。接著有代议制跟文官体系出现,由他们管理法律。然后形成今天的民主制度,它在近期才发生,像是西方福利制度,也是这五、六十年间才出现。在其他地方,你会发现文官体系很早就出现,没有民主也没有代议,却有非常强大的现代文官系统。以中国為例,他们的银行与股票市场等现代商品制度,一直到最近才出现,但是文官体系很久以前就已经存在。这种顺序上的差异,致使不同地方拥有与西方不同的现代性。很多时候我们说中国或印度没有完全现代化,因為你会期待在西方看到的现代性要素一起出现,但是其他地方出现的顺序不一样,因此造成不同结果。

破:对许多年轻读者来说,他们出生就在主权国家,如同你在「帝国与国族」讲座中对於不同国家可以被一般性比较的批判,如何形成国家概念被超越的可能,他们如何想像一个没有国家的世界?探究歷史能够成為一种思想工具吗?

这是一个很困难的问题。在古老帝国或王国间,主权从来没有像当代这样被理解与使用。是有可能透过歷史看见不同政府形式,但这些古老形式在人们选择使用时,也必须放弃某些来自现代性的產物。例如,若没有护照,将会產生完全不同的新问题。这个世界没有护照会如何?人们会说很难维繫国家安全,所有问题都会出现。因此不只是在歷史个案间做出选择,还有许多需要调整的地方。政府跟法律与社会生活连带甚深,而当代社会较之前复杂许多。需要慢慢调整,世界不可能一夕之间完全改变。

破:叙述故事能够造成权力翻转,对你而言写作是一种行动主义吗?

是,我是这样相信。那是一种不一样的行动,与示威游行不同。问题在於:在持续进行中的政治辩论间,我们能够有多少参与、干预。游行是一种对政治辩论的介入,召集群眾、形成团体、对外表示我们这些人的意见。但同时在报纸上发表评论也可以达到相同效果,被千万人所阅读、讨论。同时,学术书写将会影响下一代的学生,或在媒体上出现也会形成影响。而我同时做学术写作与在印度报纸上发表。

破:当我们谈到殖民歷史时,通常会接著谈记忆。对我而言记忆是一种太轻太软的东西,你觉得呢?

被殖民的过去经常為人所遗忘。虽然建筑仍在,但是人们不必然会将过去记牢。以华光社区日治时期台北监狱為例,直到1960年代仍继续使用。有些人希望记住、保存,但现在预计将其拆毁建设新兴商业大楼。那是一种真正遗忘的办法,10、20年后没有人会记住这裡。有些人想保存台北监狱的墙面,告诉人们不要遗忘过去曾有人在此被拘禁与处决。这是想记忆与否的问题,试图遗忘或记忆都是一种政治选择。

破:你的后殖民研究经常以加尔各答為起点思考论证,这个城市对你而言具有象徵意义吗?

不,不是。通常人们没有意识到语言要素。在印度东部有其区域性语言,经常人们对世界的认识,会受到你所熟悉与使用的语言所限制。我经常想,印度对我而言的意义,可能跟从孟买或马德拉斯(南印城市,后改名為清奈)来的人不同。印度这个概念透过特殊语言、及其文学跟想像能力,在各地不一样。我比较谨慎,我不会宣称自己能够书写南印,因為我不懂他们的语言。早期我也曾经写加尔各答以外、西孟加拉邦的农民,主要因為西孟加拉邦使用相同语言。

破:在当代的殖民关系中,物质基础如何作用?

传统马克思对於权力的观点侷限在资本主义经济模式的基础上面,这种定义在二十世纪初世界大战刚开始出来时有效,但今天已经无效了。许多国家操作权力,但不是因為资本主义经济,或有资本主义经济的如北欧国家,不一定在操作权力。物质基础做為权力运作的原因跟渴望,经济利益、军事力量、地理政治都交错在其中。在这裡我指的权力是:可以命令其他国家做些什麼或防止他们行使主权去做什麼,就是在行使权力。以西非為例,其银行系统跟法国关系非常接近,地方军队也由法国人训练 因為殖民关系中的物质基础连带仍然存在。如果每个国家的主权被认可,為什麼某些国家可以对其他国家说,即使你有主权也不可以这样做。你怎麼可以这样说。比如针对伊朗,有些国家可以使用核武但是伊朗不行。凭什麼这样说?是谁做的决定。為什麼有些国家可以决定哪些国家可以是原则之外的例外。进一步来说,这种殖民权力也关系也会在经济势力移转到亚洲时,由中国、印度,对非洲施用同样的殖民关系。我经常认為非洲国族国家基础薄弱、难以抵抗外来权力,几十年之后,说不定所有权力都会在当地运作。

帕沙‧查特吉谈底层研究

破:底层研究不只是一种主义或思潮,它更是研究社群形成的方式:由南亚学术界夺回相对於西方的发声权力。你如何看待这件事?

底层研究是一个集体计画。有趣的是,我们内部有来自不同背景、使用不同语言的人,他们可以书写印度或巴基斯坦的不同地方。底层研究选辑為现代印度歷史带出不同面貌,我们尝试打破只有一种印度史的观点,对此我们有许多批判。如果你从最边缘、最普通的政治参与者来看,对他们而言「大印度」这个概念没有意义,因為对他们而言,印度概念透过地方、日常的生活被直接经验,不论是农耕或做工。透过这种经验,从餬口维生、争取尊严中,政治在此时出现,国族国家、共和国家、公民才有意义。我们试著从这种观点出发,不只是做标準歷史研究中的档案工作,我们尝试结合民族誌、人类学方法进行。这对我而言是相当重要的学习过程。当时跟许多同年龄或比我年轻的年轻人合作,始於1970年代晚期,我大概三十多岁的时候。

破:但这种以描述為主的实证研究方法,如何对现实造成改变?

民族誌与传统人类学所蒐集的方向不同,是在一个相当强的理论辩证的框架下使用人类学方法。理论辩证来自於对於歷史的了解、以及对西方政治经济的批判。这个计划很重要,无法由任何一项研究或任何一个人单独完成。我们很多人,最后一起生產出12卷底层研究,也各自写了共20-25本著作。这才形成比较具有影响力的批判。

破:底层研究怎麼会在当时出现?当时大家都很想做出点什麼吗?

帕沙‧查特吉:不,有些人只是单纯运气好而已。重要的是,所有人当时都很年轻。因為我们年轻,没有人知道我们是谁,也没有任何学术成就或位置,所以可以冒险、可以做一些事情而不考虑是否会被接受。这应该是我们有办法合作出结果的原因。我们完全没有在任何大学或机构下面,我们完全在外面。虽然各自有工作,但是底层研究计画没有在任何机构底下。即使举办研讨会或会议,都自己出钱。第一卷底层研究及各自撰写书籍获利后,放在共同基金下面,我们以此支付研讨会本身支出。我们没有付与会者车马费,大家用餐自费。因此不会受到任何大学、部门或机构规定的约束。我不认為所有人都要这样搞,但这对我们而言是优势。受机构资助的计画,通常会有期待需要被达到。我们没有这些。

破:想书写自身社会不是一种趋力?

即使到现在可能还是这样,很多人想这麼做。集体的形式比较难发生。我们当时也没想要搞出什麼运动,它就是发生了。

製表/苏盈如、曾芝筠

第一场:殖民状况的例外性:后殖民时代的殖民城市 @ 台北月涵堂

以加尔各答(英属印度时期首都,当时行政、文化、贸易中心)市中心的纪念碑出发,带出18世纪中(1756年)当东印度公司职员,藉由公司名义而进行的私下贸易(由欧洲输出银而入口印度棉纺)开始被新的统治者Siraj-ud-daulah课税后,引发军事衝突并由他将欧洲人监禁的故事。监禁时期所引发的暴动事件,被运用在后来英国支持殖民的论述中,守卫与统治者成為残暴化身。19世纪现代国家概念在西方政治经济学,尤其是边沁主义,中被标準化,相较於欧洲将美洲原住民全然排除的治理模式,发展出在亚洲因為气候,造成欧亚既有的政府治理形式不同的说法。衡量成本效益后,以英、法為标準,透过人口学等管理统计,测量出殖民地与标準值间有多少偏差,依据当地情况,发展出最适合该「例外」的治理形式。这种可以被比较的、被视為均值的主权国家的概念,合理化当代即使殖民关系已经消失,帝国权力却能够持续作用的情形。

第二场:后殖民时代的现代国家与政治 @ 交通大学

现代政治典范秩序之所以能成立,背后往往有一个被现代政治理论置入的、被征服、被颠覆与抛弃的明确歷史过往,即使它在今日只是一个抽象的存在或否定的叙述。Partha Chatterjee提醒我们,这些歷史过往可能会以某些弔诡的形式与当代政治并存,一团混乱模糊的地带也可能因应现实目的而被重新划分。从废除封建奴隶制度到从殖民帝国独立出来,或者是推翻种族、阶级、性别歧视的投票参政权运动,歷史总是一再反覆,而為什麼殖民时期的种族阶级衝突、对女性的压制,这些主宰现代社会的真实歷史没有被西方实践出来的现代政治理论典范严肃看待,以便於维持自身的有效性?他认為要理解这些问题,必须绕到被西方理论完好巩固的地带之外,方能重新检视看待。

第三场:大眾文化中的帝国与国族:以足球為例 @ 桥头白屋艺术村

故事从加尔各答的足球场开始,一路追索足球如何从一种英国的工人阶级运动,由英国军人带入,在印度转变成与国族认同、男性气质、身体自信心勾连的全民运动。由於贫穷,无鞋可穿的印度球队发展出各种裸足的带球技巧,1892年印度队伍第一次打败英国队伍,是為一波国族信心与男性气质建立的里程盃。后续虽随著世界盃足球赛的兴起而趋向单一均质化,也随著穆斯林球队的出现而產生种族之间的屠杀纷争,但足球确实在娱乐健康之餘,随国族认同波动。身在台湾,棒球的繁衍与少棒队在甲子园的胜利,可作為另一组殖民帝国与国族认同的参照。