PDF - 惯例下的狂对话2

参与者:李杰(LJ),李然(LR),胡昀(HY),李牧(LM),陆平原(LPY)

地点:歌德开放空间

持续展览项目《惯例下的狂欢》除了在歌德开放空间先后呈现多位艺术家的个案和“艺术家的美术馆”特别项目之外,还将针对每个单独的项目和个体艺术家的创作展开讨论,以进一步揭示展厅的半私密性本质和集会之功能。讨论将以对话的形式开展,由独立电子期刊PDF 组织,除了正在展出个人项目的艺术家和PDF 的三位成员之外,每次还会邀请一位嘉宾参与讨论。对话的现场不对外开放,讨论的内容将整理为文稿发表。

这一次的谈话PDF邀请了现生活工作于台北的艺术家李杰参与我们内部的讨论,讨论的内容是从胡昀的项目《我们的祖先》(2012年11月02日至2012年12月02日,上海歌德开放空间)展开,围绕每个人的个人创作及思考所进行的分享与讨论。

HY:李牧也是今天第一次看到这个展览。

LM:李杰到之前我才看了一下展览,直觉告诉我找李杰来和胡昀谈话是很合适的,因为我在胡昀的作品里看到一种气息,非常有个人温度,但是又在关照外部社会和他的生存环境,呈现出来的作品非常有个人的温情。我想到李杰的作品,他的作品中使用的物品看似抽象和日常,其实是非常私人化的,也同样带有很强的个人的温度。但是你们的关注点是不一样的,李杰是非常往里、往内的,而胡昀的作品是向外的。

HY:我不知道第一次看到我这个项目的人会是什么反应,我想知道你(李杰)看过之后的第一反应是什么?你对我之前的作品可能不是很了解。

LJ:我还是觉得蛮容易能进去的,我很怕看到很多东西堆在那边,尽管我自己也经常做这样的作品。因为自己经常做,就感觉很怕。我看你的展览的时候就很容易的进去了,有些台词要知道之后,才能知道它到底是关于什么的,我觉得这个作品不是做一个气氛就够了,这个气氛和上下文的关系很舒服。我会做一些比较,而有一些作品就是那样的,有一堆资料在作品或者展览里面,那一类型的作品,就不想看了。就是很多很多资料,你的作品则相反。

HY:你有没有看过这次的台北双年展?

LJ:虽然我住在台北,还没有看。

HY:有大量的文字资料,李然去了现场,你怎么看呢?

LR:的确有大量的文献,台北双年展有很多策展人的创作,艺术家的作品旁边有一些不知策展人从哪里收藏的东西,从哪里截取的图片,他认为跟展览相关;然后他对艺术家的位置也有一些想法,他把它们嵌在里面,他其实是通过文献来呼应作品,也是策展人的创作在里面,就是呼应起来。当然,我在台北的时候听到很多反映,有些人觉得太多文献了,因为可能有过半吧。文献和艺术家的作品数量差不多。但是他那个展览上有一个感觉,可能策展人刻意处理成这样,有些东西是很重复的,包括他选择的作品,讨论的方向很相似,可能二楼跟一楼的某几件作品讨论的是同一个方向。因为我们看文献是喜欢一个一个看,数量多但是有很多是重复的,你也并不需要把所有的文献都读完,它让你看了一部分,百分之十,剩下百分之二十、三十、四十,你大概就会知道它在那里,像一个语境的伴随。

HY:台北双年展上的文献是策展人的所运用的一种介入方式,和李杰刚才所说的艺术家在创作中使用很多文献资料并不是一种情况。

LJ:我刚才说的时候,就想起卡塞尔文献展,我上一次看的时候,一进去就不想看了,台北的那位策展人,他是德国人嘛,我就是感觉很德国,那种很冷的展览。我知道台湾也有两个年纪差不多的艺术家,他们的作品用大量的文献,很多语境,很多都是跟艺术没有关系的东西,我感觉是塞进一个作品里去的,跟他们喜欢讨论的个性是一样的。另外一个是怎么用文献,到底要呈现什么,通过把那些文献塞到作品里面,要呈现什么。这个展览在台北的反应蛮大,我觉得是他们看到呈现的面上有不同,因为感觉台湾是不停地讨论,不停地讨论,而且都是很本土,但是我跟策展人聊过一次,他就提出其实不用绑着一个资料,文献,都了解的很清楚,因为是没有可能的。如果找不到一个方法把那些文献和资料呈现的比较舒服一点的话,就是没有意思的。

LR:整个展览最后形成了一个像伴随物。我看过一些你(李杰)的作品,你使用了一些材料,像各种类型的家用灯啊,你觉得这种事物在你的作品里是伴随物吗?

LJ:老实说应该是因为方便,基于我不喜欢展厅的射灯,早期在做展览的时候差不多都要吵架了,就是一定要有个射灯打到我的作品上,很讨厌。那么如果不用怎么办?根据这个逻辑的话,就变成现在这个样子了。我的出发点有些不同,跟艺术没有任何关系的缘故。

LPY:我记得三四年前,在上海的奥沙画廊(现已关闭)看过你的展览。以后你一直在继续做这些桌布,或者是跟这有关的作品,我也试图在网上找一些关于你的作品的文字描述,你好像也特别少提供清晰的解释。是否因为你本身就不太喜欢言说?

李杰作品现场 2009 上海奥沙画廊

LJ:因为不会说。我念书的时候看很多理论,骂同学,骂教授,那时候还没有开始画那些布,一开始之后就出现了突然很不想解释,感觉是喜欢女人的,突然喜欢男人了。作品出现了,就觉得倒不如不要解释那么多。为什么画布,就画一块布啊,买不到好看的,就去画啊。可以变成那么简单的东西,但是后来慢慢就了解它其实是一种比较政治的东西,因为不停的这样生活下去的话,在香港就会是一种很政治的反应,我不上班,我也不是没有效率啊,但我不是你那种效率,但是这是后话,因为每一次在重新开始创作一个东西的时候,其实都不清楚。

LM:那么你觉得从你在上海奥沙的那次展览到今天,四五年了,你一直在一根线上,慢慢的走,你和大陆的很多年轻艺术家很不一样,包括我在内,会找到一个方向去做,做完一个项目之后,就要重新寻找一个方向,换一个题材开始,这样积累了很多件作品。而你用了四五年的时间,其实在做一件作品。我在思考你是怎样从一开始沿着一条线做到今天的?

LJ:经常我跟自己说话的时候,不是问自己喜欢什么,而是问自己不喜欢什么。那批布画了很多,我也会送人,后来开始卖,我就想我可以一直画下去啊,对我来说就像写日记,每天写,我也不用告诉人家我为什么用这种颜色,但是我自己知道,但是作为作品的话,他应该停。但是如果不停,把它展出的话,我喜欢,我也不喜欢,那最好的方法就是也不把它所谓的完成,它没有完成,我尽量不展出,但是不停的做,那我就可以保持享受这个过程,最后就出现了不同的作品。那个时候也没有特别的想,只是看到纸板在地上,我也懒得出去找其他材料,然后……对,就是这样子。

LM:你画那些布纹的时候,在最初的几年,并不是被一些策展人或者艺术家看好,说这个作品很棒,因为它在视觉上并不能给人一种很强的东西。这两年,我去很多地方,很多人开始说李杰是一个很不错的艺术家,开始在你的条纹布里面,或者在你制造的一个空间里面体会你的东西了。你当初关不关注别人对你的反映,对你有没有影响?

LJ:一般不太关注,但是我也很享受某一些反映,那些反映应该是不喜欢,譬如说,我听说,就是站在我作品旁边,听到一个人骂我,说那么无聊的作品。我听到就很开心,那时候我就开始想,这个反应如果我也可以控制的话,好像会很好。那个对我变得很重要,就好像所有的情况只是发生了,就像我做了一个作品,不停的在桌面上抠一个洞,本来是想用手指不停的抠,不停地抠,抠穿它为止,那后来觉得也不用,做了五六年之后就停了,它也没有穿,那对我来说就是OK,发生了一些事情。我很明白,我不算那种很好的艺术家,经常要去那种博览会,在博览会里面,如果我自己不喜欢博览会的话,我也要找一个方法让我自己能享受做那个项目,去做那种很小的控制,如果出现的情况跟我想象的是一样的,我就会觉得,嗯,可以再做另外一种东西。我关注的东西比较虚,都是说不清楚的。刚才我这样只是在说呈现上的方法层面上的问题,关注的东西,我好像说不太清楚。但是就是因为我说不清楚,所以才觉得做的作品才重要。

LR:我看到大部分你的作品是很有情节的,那个桌布不是单独存在的,它不是一张画,它其实是有一个故事,一个情节存在的。比如说去野餐,这块布是野餐,谈话,可能还有相聚的一个故事在里面,好像还有个监狱,刚开始我看这些作品的时候,其实我没有想你其实在画这块桌布,不会把你想象成一个画家。我参加艾可画廊展览的时候,画廊的人问我,问我你的作品怎么样,我说这我很难说,让我想起了一些香港还有台湾的艺术家,他可能受激浪派的影响,他其实是把自我投入到各种各样的事件中,我说最后这些东西像是李杰自己的尸体一样,可能要见到李杰,跟他聊一下,他来描述这其中的一些事情,这些描述是他更完整的一个创作,因为那些东西更像最后的一个中介,那些画也好,桌布也好,我不知道你有没有意识到,我要跟人去对话,或者是进行野餐。

LJ:是要看场合,其实第一次去野餐拿那块布,根本不是想做作品,因为是看到自己画了一些布,我那时候的女朋友问我要不要去野餐,那时候是SARS,香港死了很多人,根本什么地方都去不了,你能想象那是一个好像死掉的城市,你和你的朋友,还年轻,很浪漫的一起去野餐,然后回家发现,哦,做了一个作品。其实它根本和概念没有关系的,是这样子开始的。因为你问到沟通的问题,我自己有点怕,要看什么场合,但是你说朋友聊天就OK了,就没有什么问题,像这样的场合,但是公开的,我受不了。不是自己说话或者表达能力的问题,就是里面那个感觉的问题,那个感觉跟作为一个艺术家怎么去沟通是有一个很大的关联在里面。

LR:因为你刚才提到桌布,你提到了这个东西底下是有政治事件的,但是你不愿意提,因为那个政治事件对你来说作为先入为主的描述,你觉得是不应该的,对吧。政治性的事件,当我们在创作中多少牵连的时候,我们却不是那样去描述,我们只会说它就在那里,它不会成为我创作的一个盔甲让别人看到,我是因为这个政治事件给我的作品增光添彩。你是否有这样的感觉在里面?

LJ:有啊,而且会根本上想避开,不想把自己作品说的发亮。如果你尽量什么都不说,它还是有点发亮了,有人喜欢的话,觉得好的话,那个就是作品本身的东西,而不是靠你的语言去解释。

HY:抛开别人对你作品的解读,从你自己的角度出发的话,你搬到台北,会不会对你以前的工作方式带来影响?

LJ:已经出现了,我搬过去五个月,实际上在台北才一个多月。不是说突然间出现了新的作品,它是一出来已经不同,不知道为什么。

LM:你觉得是什么样的变化?

LJ:包括很多的好朋友,他们都不会看的很清楚有什么大的改变,但是重要的是自己觉得有了很大的改变。感觉好像以前在香港的时候,你老是出去买菜回来煮饭,你老是煮不到你想要的味道;但是搬过去之后,出去买菜,没有想什么就煮,一吃,就是这么个味道。就是这个感觉,刚搬到台北,现实的问题对我来说还是蛮多的,根本不可以专心做作品,不知道为什么我会变成倒过来,因为我也不想用一些很简单的解释,台北的生活慢一点啦,空气好一点啦,人好一点啦,我不清楚的是我为什么那么快就有反应出来。

LPY:我们经常聊到广州、香港的艺术家,他们对日常的东西更迷恋、更敏感,你觉得是这样吗?

LJ:一个是年代的问题,四十岁、五十岁,大概这个年纪的艺术家在香港,他们更主动的用语言去解释,对我来讲他们是在夸张自己的作品。七零、八零之后的艺术家开始有比较松的现象,甚至避免解释自己的作品。这个好像有时代背景一样,但是广州,南方的相对都是这样子,我身边的朋友白双全啊,都是这样。南方好像一直以来都是比较松,比较轻,在广州生活也是走来走去,不知道干嘛。

LM:胡昀,你曾经和我谈过,关于你的这次展览的最初的想法并不是这样的,好像你是在考察德国的文化和这个地域的关系。

HY:一开始也不是特别具体的针对德国文化,而是针对像歌德学院,塞万提斯学院,或者孔子学院,这种类型的机构的存在,我起初对这个话题比较感兴趣,后来之所以转变为这个项目,我觉得还是与之前的想法有关系的。因为在这个项目中,很重要的一个部分,或者说一个出发点,就是张謇这个人,我开始了解他也是因为近两三年在做一些有关于自然历史的研究,我感兴趣的是从自然历史的角度来看殖民史,因为自然历史的发展与近代中国,特别是广州、香港,还有东南亚区域的发展有密切联系,它是伴随着殖民史共同发展的。所以在这个研究过程中,我开始接触到亚洲的博物馆的历史,然后才会“遇见”张謇,他是第一位开设公共博物馆的中国人,从这样的一个角度进入,开始了这个与张謇有关的故事。但是在了解的过程中,我开始对张謇与机构之间的关系产生了兴趣,他一开始对南通这座城市的设想,其实无形中是他对现代中国的想象,是对一个现代性的想象,而博物院是他整个计划中很小的一个部分,他还建立了许多学校、工厂和各种各样的社会机构,职能单位,以此来设想一个现代中国,也就在了解张謇的过程当中,我接触到了另外一位老人,张謇去世一年之后他出生了,所以我就把这位老人,他还健在,把他作为一位亲身经历了张謇所规划的现代中国的见证者,尽管他们两个之间没有直接的关系。这位老人的一生经历了张謇所要设想的中国的样子。回到张謇,我也在想,是什么促使他去做那些现在看来依然可以称之为伟大的设想,很简单的原因,就是在殖民背景下西方的机构对于他的影响,他也去过两次日本,明治维新对日本的一系列改变也对他产生了巨大的影响,而明治维新本身在很大程度上也受到西方的影响......所以这些话题归结起来,可以去重新反思中国或者整个东南亚地区的现状,各种现代机构,机制的建立与殖民的关系,甚至于今天诸如歌德学院的存在,我还是把他看作为殖民的延续。

LM:在这个展览里面你并没有呈现张謇的多少东西,关于他,也就是一顶帽子,一副眼镜以及另外两间道具,放置在一个很小的,可以踩在脚底下的一个封闭小空间里,你是否是有意识的只是露出冰山一角,而不愿意把整座山给呈现出来。

HY:如果从呈现方式来谈,我首先意识到没有可能也没有必要以这样一个展览的方式去呈现许多关于张謇的信息,而是选择了现在这个看似非常细微的连接点。你提到的这几件物品其实是张謇自己选择的陪葬品,文革初期,红卫兵将张謇作为大资产阶级的代表,将他的墓地掘开,并让其孙女在一旁作证,但是最后只找到了这几件物品。所以,我把它们看作是张謇为自己策划的最后一个展览。所以这是一个看似细小,但却十分重要的连接点,从这个点你可以进入他的一身,可以去了解更多。所以哪怕我去呈现很多资料,也无法面面俱到,所以对张謇的了解,是延伸到展览之外的。而且是否有必要去了解,也是每位观众自己判断的。

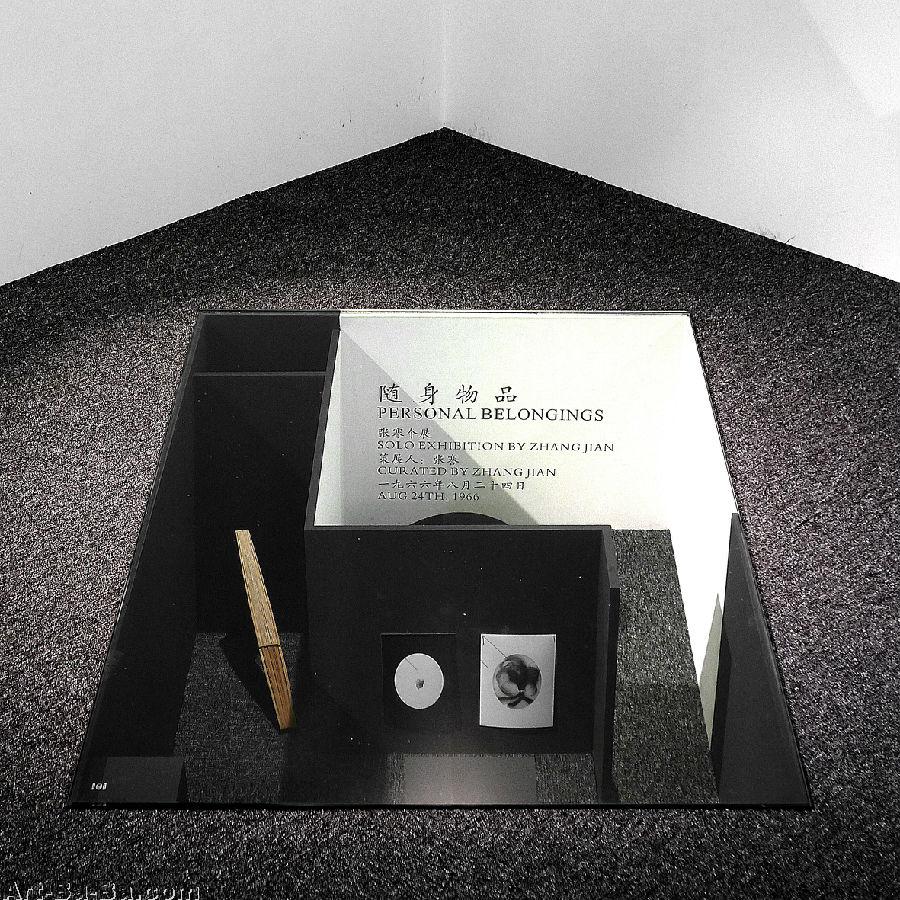

《随身物品》胡昀,2012

LM: 所以也有了展览开幕之后,你安排了一辆大巴将几十位自愿报名的观众带去了南通博物苑。

南通博物院郊游图片(1),2012

HY:对,因为歌德开放空间“惯例下的狂欢”里的每一个艺术家的个人展览都需要有一个公共项目,比如一场对公众开放的讲座,但是我觉得我自己并不是一个合适的人,来告诉大家谁是张謇,更无法去告诉大家今天中国的样子。南通博物苑的旧址被有幸保留了下来,我之前也去拜访过,而且现在重新开放的这座博物馆也给了我很多奇妙的感受,我觉得他与张謇已经没有多大关系了,更多的呈现了今天这个社会的形态,这个社会对于“博物馆”的理解,传递着许多新的信息。所以就想到这个公共项目可以是一次很好的机会,尽管只有一小部分观众可以参与。很多人也许永远都不会去到这个博物馆。也是通过这次“半日游”,把展览中的这个话题又扩展了一点。

LM:对,在一个展览中所能涉及的往往只是一小部分,像这个展览之外的公共活动,我也把它看作为你作品的一部分。是延伸作品的可能性的很重要的部分。

LPY:观众也可以选择去或不去,接受关于张謇的信息。而你自己在那天的活动中也没有去担任一个导览的角色,而是一起去重访。

HY:因为我无法去导览什么,也没必要去给出任何定义,我也不知道当时究竟发生过什么。

LPY: 对于你们两人的创作,我还有一个比较感兴趣的地方,平时与胡昀经常接触,他的很多创作也是从日常经验出发,而他选择的方式是与政治,与社会某一部分的机构相联系,把他的个人体验转化进去;而你的方式则很不一样,我在之前搜索关于你对自己创作的阐述中也没有什么发现,同样是从日常经验出发,但方式截然不同,我不知道“日常性”对你们的创作来说有多重要?我从你(李杰)的创作中看到更多的是把行为,和绘画性消解了。

LJ:我是比较“窄”的,我的作品,我有时还会觉得自己是画家。但真正做的时候就不想,说比较窄的意思,是比如我觉得放一个瓶子在这里就ok的话,我就放一个瓶子。现在会这样做,不会再去推衍,就像胡昀说的,只是给一个很微小的点,但会很认真的去思考,而结果是将你带出去,对我来说,把观众带出去,本身就是一种暗喻,告诉你我关注的事情其实是在外面,那种很微小的东西其实都在外面,而对我来说,很少会这样去发展,我更多的是往内的,会越来越不清楚。我觉得你(胡昀)的作品,尽管我没有看很多,但这个展览就很清楚,非常非常的有逻辑在中间,很清楚,但不明显。收的很好,不多不少,而我的逻辑会越来越少,甚至没有。跟感知比较有关系。

HY:我会去建立各种我与历史,与事件,与不同的个体之间的关系,从日常出发,是我无法不选择的方式,也是从我自己出发的一种个体的方式,也是很重要的一个部分,因为别人看到艺术家的作品,都会去问:‘你在哪里?’,作为艺术家,在创作的过程中也必须去思考自己的位置在哪里,我也一直在思考这些问题,也会从日常出发,从自己出发。

LJ:我会越来越控制不了自己坐在一个地方就会发呆,注视着一些东西,然后就会想到很多事情,然后就把一些很无聊,或者很认真思考的事情投射在一个杯子或是一个瓶子上,或者一个空间里。我也问了自己很久,这个状态到底是什么,也怀疑自己是不是有病,但慢慢发现在这中间关键的词是“想念”,但不是想念女朋友或父母的那种想念,有时候想念是一种很简单的感觉,就是想念,你也控制不了;还有就是迷恋。但如果把这个词语说出来,每个人都可以理解,每个人都有这个状态,但我就奇怪为什么没有人去说出来,因为不好说,说出来就很肉麻,但其实做得不好就真的会很肉麻,比如做一个展览关于亲爱的妈妈,亲爱的女朋友,会看得想吐,但反而这样与想念本身是没有关系的,他就是一种人本身很说不清楚的状态,但是每一个人都有,然后包括了一系列说不清楚的情绪,就像你无法简单的说我很高兴,我很不高兴。而且我发现其实我们大部分时间都是在这样一种状态中度过的,你无法告诉自己到底是很不开心,很忧郁,或者很开心,所以会看着一个东西,就想得很远,其实物件本身也没有多重要,只是我想的那一堆东西让他重要,所以当我把这种东西放到作品里面,就会变成好像是一种研究,但是不是通过思考去做的,而是通过身体去做的,就是身体的感觉。

HY:这个让我想到李牧的一些创作,比如你的《左手日记》,你也可以谈一谈。

《左手日记》李牧,2012

LM:刚才李杰说的时候我也在想,他似乎一直在试图表达一种感觉,可是不想通过语言,但是那是最难的,特别特别难,比如今天我很悲伤,看着这瓶水,这个桌子,我会觉得这瓶水这个桌子渗透了悲伤,但如果离开了我的个人情感,只留下这个物件,或是照片的时候,我的悲伤就被我带走了,是留不下来的,而你试图在艺术中,通过一些物品,或是在桌上抠一个洞,在物品上涂一点颜料,要把那种东西留下来是特别特别难的。我在创作中,从最初的思考就没有想过把言说拿开,只剩下东西,让被人去感受。第一,我意识到很难,第二,我觉得没有东西是可以藏起来的,是非要放到底下去的,如果是一座冰山,我就要把整座山拖出来放在那里,如果放得下,如果房子小,那就敲下放得下的一块呈现在那里,就是不会去人为的,或者刻意的藏一些东西。作品就像人一样,没有什么东西是需要藏着的。所以很多人看《左手日记》,都觉得写的是一些个人很隐私的东西,很生活化的东西,有的也很直白,问我为什么展示出来,我觉得那就是我的生活,我觉得这一部分是我生活中有意思的部分,所以就拿出来了,我不太会去想观众看了会有什么感受,不太考虑这个。

LJ:有一个部分我们自己也避免不了,就是你是什么样的人,就会做什么样的事。

LM:对,还有一点就是我的作品在做的过程中完全不考虑观众,就是不考虑怎么去展示,而是考虑这样做对自己的意义在哪里。如果觉得有意义,无论是完成这件作品可以给自己一种体验也好,或者是对一个事物了解也好,或者是满足自己的某种心理也好,会考虑这些。而直到全部完成之后,面对展览的时候,再去考虑如何去展示,前面都不存在一个展示的问题。所以也很头疼,每次展示的时候,总是对自己的展示方式不满意的。

LJ:因为重点是在发生的过程里面嘛。

LM:对,因为发生完了。

LJ:观众也没可能去不停跟踪你,看着他发生。

LM:所以我能做的也是尽可能的呈现,不动太多手脚,大大方方的展示出来。但是看到你和胡昀的作品,我觉得在之前那个过程的基础上,最后的展示还是特别富有诗意的,这点我也是很欣赏的。今天看胡昀的展览,当时就我一个人,我在那个黑屋子里呆了半个多小时,其实我都看完了,但是那些灯光,那些生活中的物品,那个环境,不是说看到了这些作品就可以走了,而是想感受这些作品带给我的气氛,所以我觉得胡昀在布展的时候也不只是想传达信息,而是一种感受的东西。

HY:因为这个展览其实是关于三个人,我在看关于张謇的资料,或是与那位老人聊天的过程中,最吸引我的是人本身,而不是那些事件。所以在展览现场我更想传递的是进入一个人的生活。

LM:但是在你的布展中也看到了很多方法,就像那个幻灯片的投射方式,一开始只能看到一束光,只有站在幻灯机前,才看到照片投射在自己身上;另一个是你把那位老人的照片全部反过来展示,我不知道你是怎样想到这些处理方式的?

《黑暗中一切都有可能》胡昀,2012

HY:其实把老人的个人照片反过来,以及把他那些杂志的标题都用胶带贴掉,都是出于一样的原因,我并不想去提及具体的人,具体的事,因为首先我对他所经历的事件很陌生,包括在与老人的聊天过程中,那些对他来说重要的事件对于我而言都是陌生的,所以导致我使用这样的方式,把这些具象的可认知的部分拿掉;还有一个原因是我觉得这样一位老人的生活是普遍的,他并不是特例,与他同龄的一代人或多或少都有类似的经历,这些照片在每个家庭的相册中都可以找到,而那些杂志,很多老人也在订阅,包括我从杂志中剪出来的助听器的广告,也从一个方面告诉我们谁在阅读这样的杂志,去思考为什么这些老人对这样的杂志感兴趣。所以这所有的内容不只是关系到一个个体。而幻灯机,其实是我最后增加的一件作品,我提到这个项目关系到三个人,张謇,老人,还有我。而处理这张幻灯片的方式恰好就是我在这个展览中的状态,幻灯片的内容是我的肖像照,幻灯机始终是点亮的,因为我的确在这里,我这样一代人也实实在在生活在这个社会中,但是我又感觉自己不在场,我无法对于这些事件给出一个明确的判断,我给不了,我能做的是用我的方式呈现出来。所以有可能有些人会直接从幻灯机前走过,以为那里只有一束光。

《无题》胡昀,2012

LM:也是这些方式让你的展览有了一些趣味性的东西,我一直觉得我的东西缺少一些趣味性,所以我会认真的去看,同样一些对象,是不是可以处理得更有趣味,不是看完了就完了,而是由更多可琢磨的东西在。就像读诗歌一样,有时候文字描述是不完整的,却是可品味的。这个在展览里很重要。

LJ:很节省,就是刚才说的,没有多余的东西,刚刚好,总感觉还想走进去看一下。

LM:对,感觉似乎在展览所呈现的作品之外还有很多东西,可以结合我们自己的经验去阅读到更多。

LPY:李杰,你在展示作品的时候,会不会考虑如何展示你个人的感受。

LJ:现在是越来越不去想,已经到了一个地步,特别是最近的几个项目,都是到了展览现场,才开始去买材料,就比如以前画画的人会时刻拿着相机拍照,把自己的敏感度提高等等,对我来说,去买东西就变成了一种类似的训练,现在都不太考虑那个具体的项目,而是像写一篇文章,但是想象的样子说不清楚,所以到了实地才买东西,或者提前画一两张画,带过去之后再想到底要怎么展示,都是这样完成,最近都是,变得越来越松,我说松这个词,是我现在在准备民生美术馆的这个展览,本来压力会很大,但几乎没有什么压力,我也问自己为什么,因为根本不够时间做,我发现重点是一个看似不相关的问题,是空间,而对我来说,空间与物件本身的关系很重要,我去买东西的时候看到一个瓶子,觉得可以放在那里,可是当我真的放在那里,又感觉不对,然后对我来说对话就出现了,所以你问的问题我可以很直接的回答,没有考虑那些,因为没有一开始就出现,而是在布展过程中,但对于我,不能说是在布展,对我来说更像是在画画,在大空间里画画,放一些东西在那里。好像在控制,控制观众怎么看,怎么感受那个展览。

LM:那你的原则是首先要自己感觉对了,观众才会有他/她的感受。

LJ:对啊,其实我是反过来想的,我其实没可能真的让观众感受到我期望的东西,好的艺术家都没可能,所以只是根据自己的感觉,包括想象中的控制他们也是根据自己的感觉去做。

LM:所以看你的作品观众会有一些感觉不适应吗?

LJ:其实很大部分都是。

LM:会不知道该看什么。

HY:或者很难进入那个气氛。

LJ:是啊,因为很多时候连题目也没有,很多观众的第一反应会去看标签上的说明,但这个也没有。就被迫只能看这些物件,我觉得这个过程就好像是在选择观众,因为如果不是那一种观众的话,他们会离开,如果是的话,就会留在那里,他们会明白其实没有什么东西好看。

HY:这种感受比较强的是你上次在艾可那个新的空间里的展览,那个空间是没有任何装修的仓库,反而你的作品,那些纸板在那个空间中显得很融洽,成为了一个整体,也能够体会到你到了那个空间之后,开始与空间一起工作。但我也比较好奇,如果有人收藏了那几张画,那他怎么收藏你制造的那个气氛?

LJ:这个是现在面对的最大的问题,因为收我作品的人,他们以前面对的问题是面对那些物料本身很难保存,比如纸板,布之类的,而现在的问题是怎么放,因为如果他/她收藏我的作品,说明他/她是了解的,但回到家真的不知道该怎么放,就变成我需要想很多方法去与他们沟通,因为我也不可能去到他们家里安装每件作品,或者去感受他们的生活,如果我不熟悉他们,只是飞过去帮他们安装,这样很假,所以我能够做的就是与他们保持沟通,比如现在有一位朋友想要收藏我的作品,我就会不停的寄东西给他/她,而她/他也不用去想这件作品最后是什么,付钱给画廊就行了,这样做的话其实我自己也不知道什么时候该停下来,因为他/她在不同的时间收到不同的物件,我们都不清楚,第一件是一张明信片,第二件是一个瓶子,而她/他会用自己的方式把物件放在某个架子上,但她/他知道是我的,这样把时间拉长,而方式就是我,画廊,和他们不停的沟通。避免那种很完整的买下来,然后很完整的展出,因为我的作品根本没有所谓的完整,我要提供更加多的东西,让收藏的人自己去保留,因为这些是没可能重现的。

LM:但是我想,买你作品的人,他会自己决定放在哪里合适,比如多高的墙,加个什么样的灯,他会自己决定。

LJ:我也跟维他命在想,因为我们都很老实,甚至告诉藏家说这是最近在IKEA买回来的,你要的话自己也可以买的到,如果他很喜欢的话,就是真的很喜欢“艺术家”买回来的“东西”的话,ok,你也可以付这个钱。付很多钱,比起本来那个东西多了很多钱,他们会说艺术家真的做过什么吗,那个东西放在那边?但是另外一种:他没钱的话,或者不想付这个钱的话,就告诉他自己去那个地方买,就是连买卖都可以放松。这个是我比较有兴趣的。

LM:那他自己去买的话,还需要付钱给你吗?

LJ:这个不需要了。当然,他喜欢付就付咯,但是这不是那个价钱问题了。

LM:那你告诉我一个什么样的感觉我可以回去买一个差不多的东西,说这个是李杰的作品。

LJ:这个可以把收藏这个动作做的很宽。

LM:那画廊愿意这么做吗?

LJ:他们ok,我的画廊还好。

LM:他觉得可能是有意思。

LJ:他们会理解,这整个过程是一个整体,但是也是基于很个体的沟通。

LM:上次我去维他命,他们告诉我你在北京有一个作品,是在一个酒店里,把一个房间变成一个作品。

LJ:对,那个房间一次最多住两个人,400/500人民币。

LM:你上次说的你的作品是一种比较个人的,但是这个作品我感觉到他更是一种向外的方式。

往下看 Looking downward 李杰 2012

LJ:这个其实也不是很多人知道,他们(画廊)也没有去做什么宣传,很奇怪,很多人都会写一些东西,发给画廊,画廊也会给我看,因为维他命真的把它当成可以住的客房,所以把办公室都搬走了。入住的客人是可以关灯开灯的,灯也是我的作品,他们没有去碰这些东西,甚至一个杯子也没有被移动过。因为我们也怕有一些人进去捣乱,但是都没有发生过,原来他们的感知都差不多,他们会把很个人的东西都写给我。

LM:你说你搬到台北去,因为最近我在想,可能对于不同的艺术家,到底哪里才是最适合的创作的地方,你觉得台北是你最适合的地方吗?

LJ:目前是,以前我觉得是香港,没有香港的话,我的作品是没有语境的,在那种那么快的效率,那种环境下我的作品才有语境,才成立,才变成一个比较有意思的作品,不然只是很轻松,轻松轻松永远轻松下去… …但是现在搬到台北对我来说很重要,因为它是一个很“人”的城市,我可以把我的一些东西保留下来,我自己想了一个字眼就是去“养”一些东西。

LM:因为你和我都面临一个选择,你选择去台北,我也不是上海人,胡昀是上海人,前几年我选择来上海,你有没有选择去哪里创作?

HY:我可能更多考虑我想要触碰到的一些东西,可能从这个角度去选择我要的环境,现在这个环境在某些层面不适合我去做这种类型的项目,这个我意识到了,第一,我可能需要查阅大量的资料,而这里连打开一个网页都需要翻墙。当然,这个是所有艺术家都面对的问题,在我目前的工作中这个问题特别大,其次就是在得不到任何资金上的支持,包括这里的画廊也不知道该如何面对我这样的项目,我觉得目前现在这里的画廊或者所谓的艺术机构,还没到这个程度来支持这样的项目,这都是迫使我要做出一些选择。

LM:你理想中是什么样的地方呢?

HY:现在还没有特别具体的地点,要去哪,至少能够解决之前这些问题吧,我也没有说必须要去什么样的地方,因为我在哪里都可以工作,无非就是这些最基本的条件能不能满足。

LPY:我以前觉得艺术应该可以靠艺术本身存在下去,无论是画廊还是基金会,但是现在这样的现状我也没有想清楚应该怎么样。

LM:我去纽约驻留,我发现很多有意思的艺术很多不是来自纽约本土,是来自一些相对偏远的地方,所以我也觉得自己应该离开艺术的中心去创作,但是一旦离开你会发现其实是有恐慌感的,没有交流,没有学术讲座,没有艺术展览,没有人跟你讨论东西,当你脱离这些东西你本能的会感觉自己被什么抛弃了,这种感觉才刚开始,我也不知道以后是否会有这种感觉。

HY:这可能跟艺术家自身有关,也有很多非常优秀的艺术家生活在柏林,纽约,伦敦,这可能更取决于艺术家自己的信念。

LM:这也可能是分阶段的,可能觉得这个阶段可以远离一下。

LJ:我觉得不是那么困难,到另外一个地方生活。以前觉得好像很难,现在发现不是那么难,有时候就是一瞬间的决定,因为我的东西也不多。可能刚开始还是有点不习惯,但是马上就会适应。可以根据自己的状态需要去做决定。

LM:可能我自己还是比较喜欢比较流动的状态,你去另外一个地方的时候是换一个角度去看原来呆的地方,能让自己思维变的相对活跃一点。

LJ:那你是相对正面的(笑)。画廊有时候也会比较直接的和我沟通,说为什么我的作品不是那么“香港”,不像白双全那样很香港,可能因为我是殖民地长大的,从小都是听国外的歌曲,吸收国外的文化,去超市买东西也都不是香港的品牌,可能白双全不是,他还是香港的味道很强,我不是那样的,因为可能我小时候家里是中产,他不是,所以后来也很不同。

LM:你自己觉得很不香港了,但是平原刚才还是在说你的东西很香港,很“日常”。

LJ:同一个原因就是我们生活空间都不大,虽然我小时候是中产,但是后来也破产了(笑),所有的东西都不大,逼着我们去关注身边那些很小的东西,如果觉得你要往外去沟通,基本上是没有可能,吃饭就是吃饭,边上的人比你还吵,酒吧也是,只能聊别的,所以这就导致最后的艺术形式比较接近,广州还不一样,广州可能只是生活的质感比较靠近生活本身。

LM:所以地域形成的差异还是挺大的。

LPY:你曾经学习的是纯艺术专业?

LJ:是啊,但是我们的学校很小,当时是分中国媒介和西方媒介,或者是写论文,所以我们一般都不会写文章,只会做作品。

LM:你们跟其他艺术家交流的多吗?

LJ:以前多一点,因为艺术圈太小了,香港艺术圈,很多都是同学,不是老师就是同学,而且工作室就在附近,根本不用打电话,去敲门就行了,平时只是喝酒聊天,其实没有什么话好说,后来已经变得开始骂对方(笑),后来香港变化很大,很多大画廊,博览会,后来我们有一点感觉就是很闷,有点不想再聊艺术圈,就是很浅阿,都是关系的问题。

HY:这个也是很有意思的事情,可能三年都不到,变成一个关注度特别高的地方,这是不是也是一个让你搬走的原因呢?

LJ:是,但是最重要的一个原因是因为政治的原因,我想保持一个距离看清楚香港,然后艺术圈本身其实还好,它的改变跟艺术圈没有关系,只是在香港做买卖比较方便,香港做事情也真的是挺ok的,24小时的效率,这些原因其实跟艺术没有关系,但是它构成了很不好的东西,很闷。

LM:我上次去香港的时候,很多年轻艺术家的工作室,其实也没做出什么东西来。

LJ:其实很多人已经开始变化,至少思考的不仅仅是一个层面,比如怎么跟画廊打交道,以后自己的艺术发展如何,不是取决于自己关注什么内容… …我以前有个学生晚上打电话给我哭,说是不是应该多去参加开幕,她会想这种问题想到哭,晚上两点,打给她的老师,我都发呆了。这个是夸张的例子,但是我当时就笑出来了。

LM:和大陆一样,对成功的欲望很强烈。

LJ:其实在香港比较压缩,这样的事情发生的很快,有时候连我们都处理不了,他们的话更加了。是可以理解,但是整个情况就是这样。

LM:上次去广州的时候他们说要做不成功的艺术家。我相信他们也只有在放弃“成功”这个事,才能够踏实的做些事。

LJ:我想,成功它不是一个概念,它应该是一种“满足感”。

LM:不是重复一种成功,是在探索一种可能性。你现在的状态是一个很忙碌的状态?

LJ:对。

LM:因为看你的作品是一种很轻松的状态,不是很忙碌的。那你在这种很忙碌的状态,

LJ:会,因为它会逼你做决定的时候特别快速。

HY:是不是会有一个问题,展览并不能作为呈现你最好状态的方式。

LJ:是,因为我觉得博览会上好像不是很适合展出我的作品。

LPY:那你有为展览赶制过作品吗?

LJ:有时候有,有时候因为展览,赶过一块桌布,三天,通常我不会用几天就拿去展的,就是一段时间使用以后,那一次真的有点赶,用了三天就拿去展,不是画的不好,是展出的感觉不对,根本只是一个记录。后来我也想了很多理由去说服自己,最后只能说这不是一个完整的作品,那之后就没有这样做了。

HY:那有没有想过你的作品,出现在纽约,会有不一样的语境?

LJ:我的东西好像放在亚洲的时候,让人感觉是一种“贫穷艺术”的感觉,但是放在意大利的时候,又完全不是这样的感觉,在纽约展示的时候,因为我在纽约有一个画廊。

HY:那比如你的东西在芬兰,在瑞典,完全不一样的感受。

LJ:是,我在瑞典展过一次,我选择了他们的咖啡厅,真的在那边用(我的桌布),用三个月,本来不是那样想的,本来是想把那种比较轻松的生活,比较慢的生活展示出来,但是我去瑞典的时候感觉没可能,他们已经很轻松了。

HY:他们会觉得到这里,与他们家里的“感受”没多大区别。

LJ:是阿,后来只能利用这个展览结构去做,比如他们要求每个艺术家在墙上有一句话什么的,我就在咖啡的糖包上有一句话,写了一些歌词什么的,只能这样了,不然按照原来的想法的话,感觉自己飞了十多个小时过去很没有用(笑)。

LM:你所有的作品都是要你自己亲自去布展?

LJ:是的,通常都是自己去弄,包括博览会。

发表于PDF第9期