来源:艺术时代 作者: 康宇 图/李一凡

李一凡

引言:李一凡说,他自己都从来不是标准文本,他讨厌标准文本。他是个东搞搞西搞搞的人,他是自我定义的思考者。这一点我很同意。我乐见他从未像我一样迷信和膜拜这么多艺和技。今天的艺术,有如此多横的文化移植,如此多可爱又普世的国际价值。记得米沃什在自己的回忆录时中说,他不好意思地承认,20世纪的东欧写作者们“主要是模仿西方”。他说的是70年代以前的波兰老皇历。

其实在中国,至少在当代艺术界,我感到早已实现了某种超越,业经置身最前沿。我记得早在2005年,一个由胎儿和海鸥尸体制成的雕塑作品就使我感受过强烈的震撼力。那位艺术家还表示,除了作品的艺术价值,它还具有对转基因食品改变生物形态这种世界性话题的探索和贡献。

艺术在疯狂地进步。像李一凡这种用一两年时间拍半部片子,在作品中总是以个体的生命体验来体认社会的观念价值的艺术家也许并不是很多。

米沃什后来又说:“对于那些1989年之后开始为西方出版市场写作的波兰作家,我无法抱以好感。对于那些模仿美国诗歌的青年诗人我也是一样的态度。我和整个‘波兰派’做我们自己的事情,心里装着我们的历史经验。”

艺术家具有某种职能权力。他们被社会成批地生产出来,以执行一些特殊任务。在西方,他们用粗野的方式攻击资本主义体系,攻击消费社会的价值观,攻击启蒙运动以来作为伟光正形象出现的理性与秩序。而罗兰·巴特后来发现:这种造反行为最后总是被资本主义所“回收”,所购买。使艺术家成为职业反抗者。这些职业反抗者中稍微混得好一点的人比职业飞行员的收入还要高,更不要说名气之类的附加值。

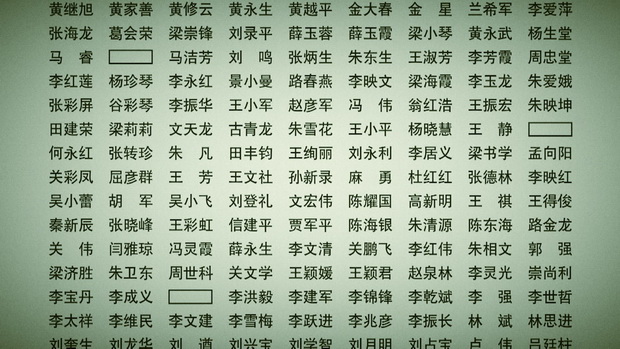

李一凡 《名单》 三屏影像8'30'' 2012年

他们在美术馆、策展人、艺术杂志等回收机构的主导下,成为类似大公司花钱豢养的黑客那样的人,不定期对公司的网络系统实施预防性攻击,以检验这个系统的坚固程度。

中国的权力市场并不交易此类“反抗”商品。但有时候因为要出口创汇,有时候因为要在出口创汇前摆一种造型,有时候纯粹是因为误解,才摆出一付古根海姆的样子,做出一些卡塞尔文献的表情,身心分裂地投入到国际化的阶级斗争当中。这可以理解,且不值得批评,对谋生技术进行批评是不对的。谋生术就像勾引术,一个苦心追求富家小姐的农村少年花一个月的工资表演吃牛扒在道德上是无罪的。但这就是某种“主流”(除开“东方红”式的老主流之外)。

李一凡的作品和理想与这个“主流”毫无关联。

李一凡 《忐忑》 影像 7'30'' 2010年

纪录片作品《淹没》、《乡村档案》,影像作品《Talk & Said》等,都是线索化、案情化的,其形式语言由经验主体提供,是一种存在主义的呈现,是一种“此在”意义下的呈现。有一种说法:当表述是一种可验证经验,当表述具有时间项和个人项,这个表述就是真的和有意义的(戴维森)。

李一凡早年生活中的种种具有冒险和嬉戏性质的个人事件,他在自己的时间轴上与某些社会性大事件的撞击所留下的深刻印迹,他的游历与内心化探索,都在沉睡中一直等待着唤醒。他自已说,他后来的创作和生活所呈现出的姿态和方式,全部都与这些因素有关。

李一凡 《疯人院》 影像 5'41'' 2010年

李一凡讲述自己曾经在西部偏远地区游历的过程。他像一个放大镜一样慢慢旅行,不时停下来,住下来。没有目的地,也没有走读天下的人文计划。连行程的计划都没有。他看到农民,牛,乡下风水师手上的罗盘。他没有去分析,没有去寻找这些图景背后的什么意义,而是去接纳,去加入,去成为这些图景中的一部分。他的确在乡下时而跟着风水师观山辨水,时而与乡党们一起操弄皮影戏。他决定离开的时候几乎也是冷漠的,并没有告别某种生命意义的类似深沉感情。甚至,他说起这些往事时也并不怎么激动,并不怎么缅怀。他说,就像梦游一样。但那时的情状就是这样,或许是有些麻木,或许是有些自我放逐的心境。

这种“在世”而非“观世”的生命体验有可能影响到他后来作品的语言习惯和形式。要么是抽取,把细节放大得像整体(《荧花红》),要么是在整体化的图景中寻找个体的细节化表征(《图形研究4》)。他的一些作品是未完成的。他的《淹没》,《乡村档案》这类作品,往往在路径的意义上都是中立的,间性的。文本的未决化倾向常常会实现另一种深度,所谓“此在”的提问者的焦虑和追问。

此种存在性被认为是表现出一种特殊的、价值优先的存在。它并不指向背后的什么象征或暗示意义。它的显象通体光亮,內外一体,“相其本身从其本身”(海德格尔、萨特)。

现象学语境中强调的“面向事实”和日常语言学关于反对分析化语言的表达迷雾,提倡自然交流的原始类型语言的要旨,是李一凡作品实践和认识实践的重要因素。他对图式化和风格化特点都不感兴趣。

风格在冒充意义的过程中始终是叙事和叙事技巧层面上的。克尔凯郭尔要求基督徒不要讲那些复杂、清高的故事,要有绝对性、人间性、世俗性。当艺术从生命体验,从“此在”的提问者变成种种复杂文本的特权僧侣时候,当涉“词”之词与涉“物”之词混为一谈的时候,风格即成为意义的膺品,就像鸡变成了鸡精。

李一凡 《通道》 3屏影像 13'25'' 2011年

角色行为是李一凡很关心的问题。比如,他希望自己永远有业余者的身份,永远有跨界的自由,永远对隐形的“我们的组织”保持距离。他的创作是跨界的,他的学习和工作经历也十分不单纯。他在川美附中毕业,却考上中戏的编剧。他做广吿,做媒体,做纪录片,做艺术教师和作品,他的这种阅尽人间春色的作派使他逐渐染成一种社会化的底色。

所以他倾心于样本记录和社会雕塑。他思索亚文化族群和底层社会对未来中国的影响,但他拒绝简单的愤怒,拒绝粗糙的反抗,对风格化样式化探寻和一切偶发之见保持怀疑。

朗西埃说,政治主体(比如某一类人群)不能也不应为知识分子的作品所净化。不管李一凡的创作中有多少悲悯,有多少寄情于绝望中的虚无性。但他从来没有把简单化的观念和情绪,没有把风格的异质性追求作为方向。

李一凡 《talk&said》 双屏影像 23'55'' 2010年

他做社会的切片,社会的雕塑,他试图慢慢看到大结构之中易被忽略的局部景观。他主要是平视的,既没有美化特定的道德价值,也没有美化特定的人群。即使在《施虐与被虐》这种题材中它的价值结构也是双向性的。施与受交互循环,框内框外的人同样危险。文化价值的实现,社会的良性改造,是知识分子的内心大叙事。在中国尤其如此!在族群分裂、利益对立、制度冷硬的现实下面,小学学历以上的知识分子都一致意识到应该去致力于助益进步的改变。李一凡对朗西埃强调的用可感性来重新分配和塑造新的价值有很深的认同,他在作品中以“本地性”、碎片性作为进路,在自己的“场域”内力图达成公共性的政治策略。而在更宽广的场域,解放被限定在等级和角色中的自我力量,是一种令其向往的思想价值。李一凡有过这样的表述,他认为艺术家不应成为这个社会价值粗野化的文化代言者,而应是某种神秘火焰的保管者或具有宗教性特点的人。但这些人又不要仪轨化、巫祝化,要有力量在承担一种基于艺术实现基础上的社会实现所带来的风险和责任。

李一凡 未完成记录片《荧光红》截图 2011年

阿甘本的生命政治和主体性是什么呢?是“弥赛亚共同体”中的天命和策略。他谈到先知关于“只有一部分人能够得救”的预言。毎个民族在关键时刻都必须承担这种“剩余之民”的拯救责任。这不仅是一种责任,也是一种审美,一种政治策略,是一种像李一凡这类艺术家可以通过艺术实践来推动的价值观念。

李一凡 《乡村档案》 纪录片 91'16'' 2007年

最后,阿甘本的策略是什么呢?他引用圣保罗的话,“个人蒙召的时候是什么身份,仍要守住这身份”。这是要你不要去直接挑战权力或强制你成为某种人的暴力。保罗又说“那有妻子的,要像没有妻子,哀苦的,要像不哀苦”,“你是一个奴隶?不要担心,利用这种身份,从中获益”。这是说你的身份无法被强加上某种你不愿接受的固定主体,你可以在你的场域颠覆你自己,突破身份甚至文化。

李一凡访谈

李一凡访谈

艺术时代= ARTTIME

李一凡=李

ARTTIME:你开始做纪录片做影像是什么时候?

李:2000年前后吧,最早参加过香港牛棚的一个展览,做的影像。纪录片是2001年,开始在重庆拍一些文革墓,下岗工之类的东西。

李:2000年前后吧,最早参加过香港牛棚的一个展览,做的影像。纪录片是2001年,开始在重庆拍一些文革墓,下岗工之类的东西。

ARTTIME:为什么是影像?在做影像前还做过其他方式的作品吗?

李:没有。当时王南溟常来美院上课,我和他常聊天,有次他说起香港的展览,我就做了,好像是新闻联播的片子。为什么我会选择影像真是没想过,或者因为我学过电影吧。材料对我一直没构成问题。

李:没有。当时王南溟常来美院上课,我和他常聊天,有次他说起香港的展览,我就做了,好像是新闻联播的片子。为什么我会选择影像真是没想过,或者因为我学过电影吧。材料对我一直没构成问题。

ARTTIME:哪些方面对你来说是问题?

李:我一直想做的只是表达我对周围世界的看法,或者让大家分享我对周围世界的了解。

李:我一直想做的只是表达我对周围世界的看法,或者让大家分享我对周围世界的了解。

ARTTIME:文革墓、下岗工这类题材在你的周围世界中处于什么位置?很重要或者很首要吗?

李:我以前很喜欢福克纳,觉得他能用一个美国南方小镇说透美国历史很牛逼。我想我也应该在我最熟悉的地方,用自己的方式去讲述我眼里的世界。我从广州回到重庆,那时重庆正是下岗高峰,到处都是这些事。文革墓是偶然发现的一个东西,我被它的形式吸引,但它只是颗种子,直到重庆全面转左,我发现那里成了毛左的圣地才真正从新关注。我一开始没预设做什么,是在体验中逐渐把关注重点集中到一些问题上的。

李:我以前很喜欢福克纳,觉得他能用一个美国南方小镇说透美国历史很牛逼。我想我也应该在我最熟悉的地方,用自己的方式去讲述我眼里的世界。我从广州回到重庆,那时重庆正是下岗高峰,到处都是这些事。文革墓是偶然发现的一个东西,我被它的形式吸引,但它只是颗种子,直到重庆全面转左,我发现那里成了毛左的圣地才真正从新关注。我一开始没预设做什么,是在体验中逐渐把关注重点集中到一些问题上的。

ARTTIME:有一些与形式俱在甚至比形式先在的东西。

李:我最后也没做一部下岗工人的片子,但它让我明白了今天中国的现代化代价很大。拍《淹没》时我一开始就很清楚我在做现代化的代价了。

李:我最后也没做一部下岗工人的片子,但它让我明白了今天中国的现代化代价很大。拍《淹没》时我一开始就很清楚我在做现代化的代价了。

ARTTIME:历史责任感?

李:我觉得是审美。

ARTTIME:你对现代化的代价的眼光是审美的吗?

李:其实历史责任感,我从来没真正有过。最早我以为自己是个报信的人,后来觉得我看重人性的研究,但我这两年才明白是因为审美。

李:其实历史责任感,我从来没真正有过。最早我以为自己是个报信的人,后来觉得我看重人性的研究,但我这两年才明白是因为审美。

ARTTIME:这个我很赞同,美学的角度比道德伦理的角度更根本。

李:我觉得从根本上讲是我对现代化的想象落空了。未来不是一个美丽新世界。

李:我觉得从根本上讲是我对现代化的想象落空了。未来不是一个美丽新世界。

ARTTIME:你的落空感和几代人关于现代化的想象的落空感有没有不同?

李:我说的这个审美是和我的内心次序有关的。经典主义教育中的人道标准,精英教育中的方法智慧等被丑恶的现实搞得很恶心。

李:我说的这个审美是和我的内心次序有关的。经典主义教育中的人道标准,精英教育中的方法智慧等被丑恶的现实搞得很恶心。

ARTTIME:你确定现实是丑恶的?

李:我看到很多和我内心理想次序相差巨大的现实。

李:我看到很多和我内心理想次序相差巨大的现实。

ARTTIME:内心次序,是诸种教育的幻象吗?

李:我想是的。

李:我想是的。

ARTTIME:能否通俗的理解:受骗了?

李:不是。是一种冲突。

李:不是。是一种冲突。

ARTTIME:怎么协调这个冲突?审美?

李一:审美造成了这个冲突。所以才很难和现实妥协。

李一:审美造成了这个冲突。所以才很难和现实妥协。

ARTTIME:有没有怀疑到审美本身?现实是不容置疑的吗?

李:审美方式有怀疑,我怀疑自己的方式太精英主义,精英主义是功利的,不是审美。

李:审美方式有怀疑,我怀疑自己的方式太精英主义,精英主义是功利的,不是审美。

ARTTIME:那怎么办?如何放弃精英主义的立场?

李:远离功利,把自己变成一个业余的艺术家,一个业余的导演,一个业余的老师。认真做作品,但不相信作品的价值。

李:远离功利,把自己变成一个业余的艺术家,一个业余的导演,一个业余的老师。认真做作品,但不相信作品的价值。

ARTTIME:有没有想过,你的工作或许很大程度上是针对教育的。

李:我以前不做教育,做教育是近五年的事。

李:我以前不做教育,做教育是近五年的事。

ARTTIME:我说的是你的作品,不是职业。你的作品或者你做的活动包括外省青年等等,很大程度上是教育性质的。

李:外省青年的皮上有一点。但我们一开始就强调是自我定义,自我组织。外省青年我只是做平台的人之一。我的作品在早期有一种报信的心态,我着急怎么大家没看见社会咋都这样了呢。也许这被人当成了教育吧。

李:外省青年的皮上有一点。但我们一开始就强调是自我定义,自我组织。外省青年我只是做平台的人之一。我的作品在早期有一种报信的心态,我着急怎么大家没看见社会咋都这样了呢。也许这被人当成了教育吧。

ARTTIME:不相信作品的价值,放弃、不完成作品,是否因为这首先是自我教育?

李:首先是自我教育,自我定义,自我拯救,但放弃作品的原因很多。

ARTTIME:但甘心放弃、坦然放弃,如果太重视教育“观众”什么的,是很难的,除非在自我教育中已有了某种满足感。

李:劳动法和猪肉是因为我要拍的涉及体制太多,我发现只有艾未未的方法才能拍,而自己又没那勇气。我不同意教育的说法,我认为那只是用政治或者社会做材料,不同的介入方式。

李:劳动法和猪肉是因为我要拍的涉及体制太多,我发现只有艾未未的方法才能拍,而自己又没那勇气。我不同意教育的说法,我认为那只是用政治或者社会做材料,不同的介入方式。

ARTTIME:本色人本分事。这个我觉得不是有无勇气的事。

李:我从一开始就说我做艺术是为了表达,所以自我教育不是目的。我觉得是勇气问题,因为表达也是有风险的,肉体是软弱的。

李:我从一开始就说我做艺术是为了表达,所以自我教育不是目的。我觉得是勇气问题,因为表达也是有风险的,肉体是软弱的。

ARTTIME:在这里,风险是难以评估的,不是可以评估的。

李:表达我的审美态度是我做艺术的目的,自我教育是这个过程中产生的。

ARTTIME:你的审美态度有没有变化或发展?

李:没有根本变化,是逐渐清晰。这个审美我今天也没找到一个完全对应的说法,是日常生活的革命?是可感性从新分配?好像对,好像也不完全是。大学时我学戏剧,布莱希特和贫穷戏剧给我留下了最深的印象。虽然我对布莱希特教育剧的定义很不喜欢,但是那种对现实的干预介入方式,那种把政治和现实作为材料的方式却是深入骨髓。其实我很少把布来希特的陌生化作为艺术方法使用,我把他一直当成一种观看的方式。我以前自己写过一些这样的东西,但我觉得他在中国太炫技,太精英。

李:没有根本变化,是逐渐清晰。这个审美我今天也没找到一个完全对应的说法,是日常生活的革命?是可感性从新分配?好像对,好像也不完全是。大学时我学戏剧,布莱希特和贫穷戏剧给我留下了最深的印象。虽然我对布莱希特教育剧的定义很不喜欢,但是那种对现实的干预介入方式,那种把政治和现实作为材料的方式却是深入骨髓。其实我很少把布来希特的陌生化作为艺术方法使用,我把他一直当成一种观看的方式。我以前自己写过一些这样的东西,但我觉得他在中国太炫技,太精英。

ARTTIME:你有小时候在农村或底层生活的经历吗?

李:从来没有。美院附中和大学期间去农村体验过生活(那时的称呼),我觉得那不算,最多是埋了种子,“六四”后我有一段自我放逐在乡间游历的经历,大概将近一年,也许那段有些影响。但我觉得真正对底层社会的了解是从理论开始的,因为一个偶然原因研究三农问题和乡建。

李:从来没有。美院附中和大学期间去农村体验过生活(那时的称呼),我觉得那不算,最多是埋了种子,“六四”后我有一段自我放逐在乡间游历的经历,大概将近一年,也许那段有些影响。但我觉得真正对底层社会的了解是从理论开始的,因为一个偶然原因研究三农问题和乡建。

ARTTIME:是和底层社会的接触使你朴素的吧?广泛地长期地不惜生命成本地接触。

李:基督教思想也是一个部分。我以前读过不少马丁·路德·金之类的人的书。而且,从小我母亲一直用很接近普世价值的东西教育我,特别是平等思想。小时候,我妈教育我总说,首先我们是平等的同志关系,然后才是母子关系。哈哈哈……

李:基督教思想也是一个部分。我以前读过不少马丁·路德·金之类的人的书。而且,从小我母亲一直用很接近普世价值的东西教育我,特别是平等思想。小时候,我妈教育我总说,首先我们是平等的同志关系,然后才是母子关系。哈哈哈……

ARTTIME:精英人士的宗教情怀遭遇到社会底层生活,通常是审美的。

李:但我不是基督徒。

李:但我不是基督徒。

ARTTIME:是基督徒的话,就不审美了。

李:是的。审美的由来你说的很对,我曾经对自己和底层的社会的距离无法弥合,又那么总是讲底层的东西,是否在利用底层。经常责问自己。但我发现我其实根本做不到成为一个基督教圣徒式的革命者,我的肉体是软弱的,而且我也怀疑那种圣徒精神,20世纪这种方式带来的灾难对我是有阴影的,而精英主义那种精致的利己主义,那种自大狂式对世界改造的方法又严重违背我的审美。

李:是的。审美的由来你说的很对,我曾经对自己和底层的社会的距离无法弥合,又那么总是讲底层的东西,是否在利用底层。经常责问自己。但我发现我其实根本做不到成为一个基督教圣徒式的革命者,我的肉体是软弱的,而且我也怀疑那种圣徒精神,20世纪这种方式带来的灾难对我是有阴影的,而精英主义那种精致的利己主义,那种自大狂式对世界改造的方法又严重违背我的审美。

ARTTIME:摄影机对你来说意味着什么?摄影机是连接你和对象与观众的平等通道吗?

李:我希望摄影机是,但它肯定在我这里没有做到。我还是更多的把它当成了我的笔。

李:我希望摄影机是,但它肯定在我这里没有做到。我还是更多的把它当成了我的笔。

ARTTIME:我对非底层出身的人士的底层立场一直持怀疑的态度,甚至常常没法掩饰自己的不屑。

李:我也不屑,我没当我是底层立场。我一直觉得自己是个社民党立场,知识分子中的中左,一个真正的意识形态意义上的小资,强调人性、强调社会平等。我片子涉及苦难,但我从不渲染苦难。

李:我也不屑,我没当我是底层立场。我一直觉得自己是个社民党立场,知识分子中的中左,一个真正的意识形态意义上的小资,强调人性、强调社会平等。我片子涉及苦难,但我从不渲染苦难。

ARTTIME:不渲染,这个是基本的态度。虽然涉及苦难,但绝对不应该是关于苦难的。那样太狭隘太“现实主义”。

李:那样太自以为是,以为自己是救星。其实,我们更多的只是个体验者、观察者和呼吁者。

李:那样太自以为是,以为自己是救星。其实,我们更多的只是个体验者、观察者和呼吁者。

ARTTIME:只要是稍有煽动性的东西,肯定是个坏东西。

李:我们做不了煽动者,因为我们不是做政治,只是审美。就像微薄世界中面对社会政治问题时,我们开玩笑时常说的发主贴是政治,围观转贴评价是审美。

ARTTIME:审美先于政治。

李:是的。

李:是的。

ARTTIME:崔灿灿最近在做一个展览叫“记录就是态度”,你怎么看这个说法?

李:这个说法我也说过,选择就是态度嘛。但这个态度是源自政治还是审美的是需要区分的。我觉得源自政治是精英主义的,源自审美虽然是精英做的事,但却是具有平等思想的。源自政治就是要做救星,源自审美是看不下去。看不下去是基于平等的,人性的角度的思考。

李:这个说法我也说过,选择就是态度嘛。但这个态度是源自政治还是审美的是需要区分的。我觉得源自政治是精英主义的,源自审美虽然是精英做的事,但却是具有平等思想的。源自政治就是要做救星,源自审美是看不下去。看不下去是基于平等的,人性的角度的思考。

ARTTIME:看不下去!

李:我觉得审美首先是观看,我们得从观看方式上才能说清审美是什么。现实主义和表现主义都是精英方式的,唯有呈现是平等的。现代主义的方式都是表现主义观看方式。

李:我觉得审美首先是观看,我们得从观看方式上才能说清审美是什么。现实主义和表现主义都是精英方式的,唯有呈现是平等的。现代主义的方式都是表现主义观看方式。

ARTTIME:现代主义之后呢?

李:是呈现。

李:是呈现。

ARTTIME:怎么有点“良心的呈露”的感觉。

李:但是这个里边,表现主义的东西还是很多。

李:但是这个里边,表现主义的东西还是很多。

ARTTIME:我觉得是“合理”的呈现,不是“合情”的呈现。“合情”是表现主义的,“合理”不是。

李:呈现就是给你现场,把判断留给你。

李:呈现就是给你现场,把判断留给你。

ARTTIME:把表现也留给你。

李:表现的方法应该像布来希特那样,只是作为提醒观众注意,这不是现实生活,它是一种态度的表达,虽然我们在呈现一个现实片断。这就是“纪录就是选择”,选择就是态度的审美版吧。

李:表现的方法应该像布来希特那样,只是作为提醒观众注意,这不是现实生活,它是一种态度的表达,虽然我们在呈现一个现实片断。这就是“纪录就是选择”,选择就是态度的审美版吧。

ARTTIME:作为被记录的现实生活,却又被提醒这不是现实生活,这就是审美所在?

李:我觉得很接近。

李:我觉得很接近。

ARTTIME:我们生活在戏剧里,我们正在被排演,我们还不知道还不自觉,没有明显的陌生化,这个才恐怖。

李:这个陌生化,有时是材料转换,有时是语境,有时是正常叙事被打断。我们外省青年的活动通常在户外做,但我们每次一定要用一块白布做个放小吃和啤酒的台子。

李:这个陌生化,有时是材料转换,有时是语境,有时是正常叙事被打断。我们外省青年的活动通常在户外做,但我们每次一定要用一块白布做个放小吃和啤酒的台子。

ARTTIME:这就和通常的风餐露宿夏令营什么的不同了。

李:从审美上讲就是不同。我这里说得是不是很冷血?其实现实体验会改造这样的东西的。《淹没》和《乡村档案》实际上是改造了我。

李:从审美上讲就是不同。我这里说得是不是很冷血?其实现实体验会改造这样的东西的。《淹没》和《乡村档案》实际上是改造了我。

ARTTIME:自我教育。

李:对,那种体验是要进入身体的。

李:对,那种体验是要进入身体的。

ARTTIME:不进入身体的教育不是教育,顶多是失败的教育。

李:对,那是读教育说明书。

李:对,那是读教育说明书。

学习了

体外射精。

真诚啊