来源:崇真艺术网 作者:顾灵/整理

项目总称:行动与录像 Action and Video

观念/策划/主持:李振华

特约嘉宾:Beat Brogle,徐文恺(aaajiao),廖文峰

时间:2011.11.28 14:00

地点:上海外滩美术馆,圆明园路169号协进大楼1F

关于

这个项目旨在发现图像及其表象之下的权利和政治,当然这与我们惯常认知的政治有着本质的区别,因为艺术将这一关系拆解和替代为一种视觉文化和暗喻的关系,图像的政治正是对今天文化在标志性、引导性图像方面所做出的回应,其中涉及到惯常生活中出现的场景、电影画面和网络图像,在这些错综复杂的图像关系中,也许我们可以发现某种存在的或许是合理的,但也许这一存在本身也昭示着某种潜在的侵犯和不平等。最后图像政治试图讨论如何打破这一预设,并基于艺术上的创作来摆脱限制。

今天我们请到了三位艺术家,来自瑞士的Beat Brogle、来自中国的徐文恺和廖文峰。Beat是一名跨媒体的艺术家,虽然他的作品看似很“新媒体”,其实并不是那么回事儿。其创作总是围绕着图像本身出发,并基于互联网或者公共空间引发与观者的互动。廖文峰曾经前往瑞士参与了当地的生态实验室驻留计划,与实验室的科学家们共同生活、工作了一段时间,并在当地创作了一些与生态有关的作品。徐文恺的作品探讨了科学界发现的一种可以永生的生物“道恩灯塔水母”。徐文恺通过算法演绎了他对这种新发现的生命形式的理解。

Beat Brogle,瑞士艺术家,常驻柏林

正如振华所说,我是一个经常转变创作媒介的多媒体艺术家,因此并不局限于所谓的新媒体。我的创作方式可以是绘画、雕塑、装置、公共空间与网络艺术。

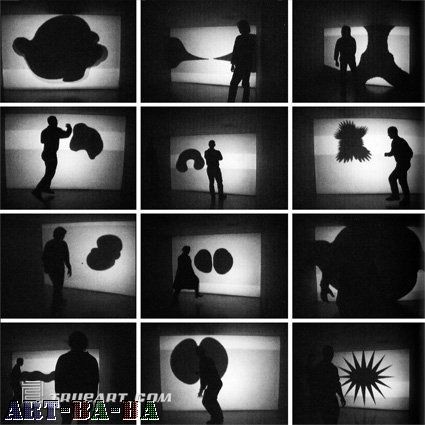

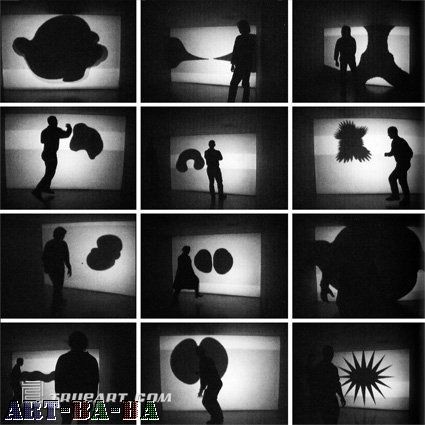

Amorph(不规则变形),1999,声音与视频互动装置,与Philipp Gasser合作。

《不规则变形》(Amorph)是一件用计算机语言编程创作的互动性空间装置,投影屏上的形状会根据观者运动而相应变化,观者在进入这一黑匣子之后会逐渐意识到自身运动同屏上形状变化之间的关系与规律。这些手绘图形均由我亲手绘制,扫描输入电脑后程序给予其排列组合的规则。当时我希望用尽可能少的图景来创造一个活蹦乱跳的东西,由此给予观者宽阔的想象空间。彼时艺术界中新兴的一些用电脑创作的互动仿真影像都倾向于用无组织的极简图像来造成对观者心理的影响,同时融入互动的元素。

现场装置采用了一个径伸矩形的黑匣子,其中设有分级感应系统,将获取的数据(观者站立的位置、如何运动等)传输入电脑,电脑中的程序变换图形与声音,输出到一架三原色投影仪,该投影仪的黑场效果极佳,黑匣子中唯一的光线即来自投影屏幕。

单词电影(One Word Movie),韩国大邱国际新媒体艺术节,2005

单词电影(One Word Movie),网站操作界面与说明,2005-2011

2000年初我开始了基于互联网的创作,当时应一项艺术竞赛的邀请,主办方要求参赛者基于互联网进行创作。我很反感那些只是简单通过电脑屏幕输入/输出式的互动作品。互联网无疑是个很有趣的讨论话题,其速度与力量和蓬勃的发展形态,还有随之而来的图像世界:从原先的写作语言过渡到了彻底的读图时代。图片作为互联网信息重要组成影响着每个网络用户的体验,比如在浏览网页时不可避免地被弹出的图像所打扰,这些流动川息的图像仿佛连贯成了一种动画。于是我创作了《单词电影》(onewordmovie),这一全年无休的在线搜索引擎根据用户键入的关键词从谷歌图片中自动抓取相应图片,并将图片连接起来、循环重复地播放,从而生成一部可以无限延伸的长时动画。比如预录的这一实况短片中,搜索关键词是一名政治人物:德国总理默克尔。这部不断闪现其形象的动画在德国录制,想必换到中国肯定是大不一样的版本,因为图片搜索的结果不同了。

这件作品的呈现方式十分自由,观众可以随时登录www.onewordmovie.com体验,也可在真正的电影院里作为一部电影播放。它先后前往多个美术馆、画廊等公共机构展出,在展览现场我布置了四台投影仪与四个电脑,观众可以输入关键词与之互动。2005年,这件作品来到了上海,在当时的证大现代美术馆(如今更名为喜玛拉雅美术馆)展出。当然它也可以在公共空间的广告屏幕上展出。比如在我们参加韩国首尔双年展时,我们曾尝试将它呈现在闹市区的购物中心外墙屏幕上,民众可以在现场用手机发送短信作为关键词来与屏幕上实时生成的动画互动。但遗憾的是,由于资金和主办方的原因,这一计划未能实现。

今次我重回上海,除了是受到李振华与瑞士文化基金会的邀请,也是为这件作品的中文版本而来。我对图片搜索结果因地而变的现象非常感兴趣,在瑞士、在德国、在中国的搜索结果如此不同,从中可以看出各国对互联网审查监控的机制,也可看出图片信息库本身的不同。(所以互联网并不是平的,而是呈现出一种高低起伏的地势;这一在线信息世界依然受着地理、国家、政治等现实因素的影响乃至控制。这一作品是对李振华讨论的“图像背后的政治”之生动阐释。——笔者)

我的作品总是关乎变化、变形,我作为艺术家去创造出一种系统来界定变化的规则,但并非单纯直接地创作实际的作品。比如“单词电影”中,这一系统根据用户键入的关键词去自动抓取图片并拼接成动画,因此最后生成的动画并不是我亲手逐帧完成的,而是交给了系统和观众本身。

双峰(Twin Peaks),2003, 建筑艺术,瑞士Sierre信息科技与旅游应用科学大学

《双峰》(Twin Peaks)是应瑞士Sierre信息科技与旅游应用科学大学发出的竞赛邀请被选中的作品,主办方希望作品能考量校方对信息科技和旅游两方面。我找了学校办公楼前的一块岩石(3m高15m长),拍了照片之后扫描到电脑里,通过软件3D建模出一块像素画的岩石镜像,这一数码仿本由当地工人用混凝土浇灌成1:1大小的公共雕塑。两块“岩石”相距10米,好似双峰,既呼应了校方“信息科技”与“旅游”两方面,也体现出Beat对虚拟信息与真实的关系反思。这块像素化的白色“岩石”在照片上看去是如此的不真实,观者甚至会猜测其实它是照片后期Photoshop处理的结果,被植入到原本的环境相片中;然而事实上,它确实在那里,与范本岩石并肩而立,以此探讨虚拟信息与真实世界的互相映射。

将要发生的事(Things to come),2006,瑞士巴塞尔Dreispitz镇的商业与住宅区

这也是一件竞标作品,应瑞士巴塞尔Dreispitz镇的邀约,我创作了作品《将要发生的事》(Things to come)。这是一座主要用于物流仓储的偏远小镇,人烟稀少;当地的居民常会自己创作一些古怪玩意如艺术性的雕塑或装置,好像有着独自的文化。当地政府于2006年启动宏伟蓝图,要将这座小镇改造成以文化产业为中心的优质新城,改建大型商场、美术馆等,当地的居民亦逃脱不了“被强拆”的命运。但绝大多数人都十分反对这一改造项目,他们不愿屈从改变,反对让政府计划翻新他们的生活。于是在我前往当地考察时,政府官员无时不刻不在和我宣扬未来新城的美好;而当地居民则怨声载道,担心他们不知往何处去的将来。所有人都在讨论“将要发生的事”,这一命题又何尝不是我们每个人每时每刻都须面对和追问的呢?“什么将会到来呢?”

于是我创作这盏霓虹灯“Things to Come”,深浅不同的绿色微妙地变化有如苹果电脑睡眠状态下的呼吸灯,喻示着同样微妙变化的生活与对未来的标语式期待。有趣的是,作品挂上墙之后,居民们的反响各不相同,有人提出“当地是德语区,为何不用德语标识而用英语”;我对这一不解的回应是,这一命题应是我们所有人都须面对的问题,而不只针对这个小镇。更有意思的是,今天早晨我在准备研讨会材料时,登录当地政府的官方网站查看小镇改造的进程,发现在网上公布的新城效果图上并未标识我的作品,即使我们当时约定这是一个常驻的公共作品。这样的事后反馈对一件公共作品而言尤其意味深长。当然,我还是会努力争取让我的作品保留在当地,在未来改建后的新城中。

廖文峰, 小路(where are you going), 瑞士生态实验室驻留计划(Swiss artists-in-lab), 瑞士联邦森林雪地和景观研究所(residency at the Swiss Federal Institute of Forest, Snow and Landscape Research-WSL), 2009-2010

2009年12月至2010年4月,我参加了瑞士生态实验室驻留计划(Swiss artists-in-labs),这一计划是苏黎世大学与瑞士当地许多科研机构的联合项目,一般只面向瑞士本地艺术家,当时正好有两个中国名额,于是我就被邀请前往瑞士联邦森林雪地和景观研究所(WSL)。这一大型机构在瑞士设有三处,我去的分所位于苏黎世,有五百多名工作人员,他们主要的研究课题如森林动力学(Forest Dynamics),研究森林的生长过程及环境变化。WSL在瑞士设有十几个观测点。我与当地的科学家们一起工作、生活,与同事共同外出考察、取回监测的样本。驻地临近尾声时,我在研究所举行了小型个展“1467+”,展出的作品包括:1)一组照片装置,我拍摄了研究所内所有植物的独立肖像照,逐一贴在附近森林的树干上,配以相应的文字说明;2)我发现研究所给检测的所有植物都编了号,不论是人工物抑或自然物,于是我算出一个与我全身面积相当的方块尺寸,并用木栅栏在研究所门口的花园中框出;3)临走时,同事给我的赠别礼物是一个装在木箱子里的测风仪,当时我决定不现场打开箱子,而是写了一段类似小说的文字,讲述了箱子的故事,如:从哪儿来、怎么样了、要去哪里;4)一组摄影作品,拍我在雪地里读书,灵感来自我读书的时候看到一棵树,联想到中文里的一对谐音词“看书”和“砍树”,进而提出疑问:做体力活的时候怎么同时去做思想活动;5)双屏录像装置《小路》(where are you going),左侧放映的是一只蚂蚁在研究所里的探险之旅,右侧幕中一名头戴花环的女子在一片绿意中散步。

李振华:我觉得廖文峰和Beat的工作方法和思维逻辑有相通的地方,都是诗意的。比如廖文峰把蚂蚁带入研究所空间,带着某种对当地研究的颠覆。而且对动植物的研究态度常有不同,记得文峰曾和我说,他们看到小动物的第一个念头就是弄死它们。这段录像作品提供了一个看似无谓又有趣的视角。

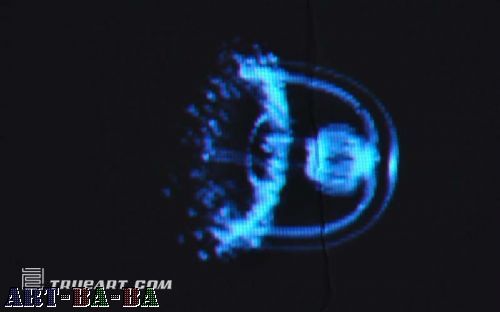

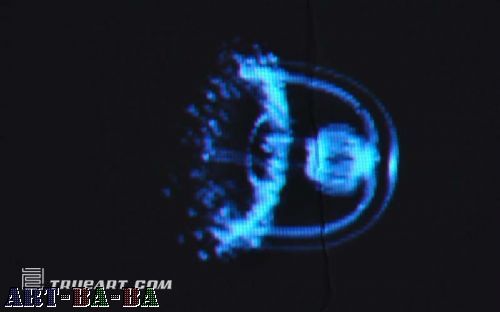

徐文恺Aaajiao, 道恩灯塔水母(TurritopsisNutricula),数码动画装置, 2010

《道恩灯塔水母》(TurritopsisNutricula)是一件创作于2010年的老作品,去年在我的个展《控制》(Cybernetics)中首次展出。我的创作一直关乎生命和永久性的议题。在2007年,有日本科学家在浅海发现了一种新的水母,单体只有指甲大小,它们在某种特定情况受了某种特别刺激后会自动分裂成两个类似水螅的生物,之后分别成长,并通过这种不断的自我分裂得以永生。我对这项发现非常感兴趣,因为自互联网发明以来,在依托于它诞生的新的电脑维度中,如何去衡量一个生命体?今天带来最早的一个版本,这套程序在屏幕上呈现5个水母,如果一个游出了边界,那立即就有一个新水母进入画面,由此不断循环。有人觉得这不过是一个简单的图形学模拟,但其实在这首个版本之后,我们又研发了它的多个变体,做成苹果应用(Apple app)计划发行在Apple Store中。作品讨论的其实是这些自主运算的程序如何去衡量一个生命体、尤其是现实生活中的生命体。正如Beat提到的作品“双峰”,他也是在讨论节点,如新的维度和旧的维度之间的关系。只不过他的讨论更多是从视觉上由他创造出的东西。但我的作品讨论是否某个生命体能自发地去生成?什么能够永远不死?这个课题许多艺术家都在讨论,对我来说,生命、非生命、永生是我一直以来的创作方向。

问答环节Q&A (A=徐文恺aaajiao, B=Beat Brogle, L=廖文峰, H=李振华)

Q:人类是通过男女性交繁衍后代的,但据调查表明,男性实施性行为时并非出于传宗接代的考虑,繁衍后代更多是女性的本能;这貌似有违我们通常认为的为了男方延续香火血脉。

A:我作品中的水母其实是一种水螅,它没有性别、雌雄同体,通过自体分裂繁衍后代,这过程中没有相同个体的参与,与人类完全不同。

H:目前发现的一些自然现象很多都超乎想象,比如一些动物在一定温度下性别会发生转换。又或者鱼类排卵后,鱼卵在水中自发孵化,都很不可思议。

Q:请问为何以程序作为你的创作媒介而非录像?怎么想到去做app应用的版本?

A:录像是固定的、循环的、死的;程序是在不断运算的、非停止的、具有生长性的。这件作品的手机版中设置了一个引导大家更好地理解作品的功能:追踪运行的时间,就是从安装这个应用开始,不论你是否打开它,其中内嵌的一个计时钟始终在走,这就带出一种生命感。我们希望借此作品来认定一个生命体,给予算法标准;一定是有了运算过程,才有生命感;非运算、停止的就是没有生命性的、死的。

Q:人工物常是对自然物的模拟,这种模拟生命的方法有何意义?在现实生活中两者之间有着怎样的联系?

A:自然和人工这两个层面也可看作现实与虚拟,在现实生活中,你去发现、发觉,在虚拟中你可以去创造出一个新的维度。这个维度发展到一定程度,它将飞跃个人行为。两者都是失控的,可能越发展到后面,我们越无法把各种基本逻辑看全面,由此只能参与,达到简单的认知。我认为两者之间没有什么特别关联,我的作品可能是提供一个实际生物的对比。但在后一维度上,我们是有可能永生的,想象一个完全模拟了个人思考模式的数码替身。这并非一个新观点,但到2010年这样一个节点上,我觉得很值得再拿出来讨论。目前的时代正完全依赖于一个由人类创造出的新规则,那我的创作就是讨论在这样的维度中,新的永生是否存在?我们作为人自主创造出的维度和生存规则是否会真正影响我们、甚而将我们转换到里面去?

Q:Beat的作品都与现实生活中的事件有关,那你的创作是否会牵扯某些确切的政治事件?

B:真实生活总是受着所谓政治事件的影响,政治作为我们日常生活周遭发生的一部分,无可避免地会影响我的创作概念与计划。但我绝对不会把自己称为是一名政治艺术家,如果只纯粹地创作政治内容,那我会因此失去可能引入的其他方面与视角,从而大感惋惜。即使当我的作品含有政治,我也希望自己的立场是站在“对”的一边。

Q:请问廖文峰前往参与这个实验室项目时,是否对一个传统议题“科学和艺术的关系”有了新的认识?

L:在我去之前,对这家研究森林的机构抱有一定想象,比如他们的研究可能是关乎森林的循环系统。我很想借此机会真正地去了解他们正在做的研究,并将之作为我创作的材料。但当我到了之后,发现其实所谓的“科学”,当它具体分配到每个科学家的日常工作时,其实是非常琐碎的。研究所的科学家往往整日埋头于处理收集来大量数据,将之录入数据库并与历史数据作对比。在驻地的5个月中,我尽量想去了解他们到底在干什么;但5个月快结束时,我发现其实非常难。可能部分原因也要归结到我自己的工作方式上。组办方派了一个人专门负责接待我,但我每天跑来跑去,不会经常在办公室。有一次他问我“你要干嘛”,而我也无法确切地回答他。所以如今回望这个项目,我认为并没有达到预期的“共享”。但对他们来说可能会有一点点新的经验,比如他们在办公室的某个角落,可能会回想起我之前在那里做的某个图像。

Q:一般来说,公共作品总是融入公共空间的。由此,来往的观众可能会把它误认为是标语、商业广告,如果没有人告诉他们,他们也不会知道这其实是艺术品。请问Beat如何看待这一现象?也就是说,公共艺术和公共设施、标语之间的关系?另外,它与好的公益性广告又有什么样的区别?

B:这是一个有趣的问题。我的公共作品通常借用广告美学的直白语言,并考虑如何将之同作品的概念连接在一起,呈现于一个开放的空间。我的作品创作可能会模仿广告的表象,找到某种“刺激点”,以此为入口来表达隐藏在表层之下的内容,从而更快捷地与观者交流。但我的作品也并非那么直白,比如《将要发生的事》,其外在形式与要传达的概念内容其实是相对立的,它有着一种模糊感。

Q:可能大多数人都不知道:艺术家到底是干嘛的?你们平时的工作是怎样的?艺术家如何选择自己青睐的艺术表达方式来阐释“灵感”?

A:其实我还在做艺术之外的事,我自己开了一家公司,平时负责运营。我觉得重要的并非你在做什么,而是看你想干什么、真正愿意做什么、表达什么?谈到表达的方式,这是一个很大的问题。对我来说,整个过程可能很自然,比如我对某件事情有想法、看法,于是选择我熟悉的方式做出来。比如我擅长用数码这一形式来创作,文峰善于用更诗意化的录像。但有时候也会反其道而行之,就是尝试从没做过的东西来表达一个不同的想法。总之,对我来说是非常简单、自然的。

L:我们是干嘛的?(笑)首先是个人。一些艺术家有一部分时间干艺术,有一部分做别的,比如我就在一座美术馆上班。至于以后是不是会用更多的时间来创作艺术还得看时间和机缘,我自己是倾向于一直把它做下去。至于表达,我觉得还是与时间有关,它是训练出来的一种能力、或者说习惯。比如有人每到一地,都会写首诗、或刻个碑。无论用什么手段,它能否留下一个痕迹,让别人能看得到?这一点应该是特别重要的,所谓灵感或工作方式。

B:这是一个很难的问题。我是一名全职艺术家(笑),所以今天全职兼职的艺术家都在场了。我的创作总是关乎生活中的日常发生,尽量去思考、反省:我们活在世上做些什么?并通过作品来寻找答案。有时我进行纯粹的自我创作,有时出于经济层面的考虑会去接一些商业性的作品,但后者也是以生产我的作品为目的。提到如何表达我的灵感,其实我每天都在想,尽量地去寻找答案,这并非一句话就能说清楚。尤其是身处公共空间中的公共作品,最终的实现常会出乎意料,未必总在计划之内。

Q:回到这次研讨会的题目“图像的政治”,中国人和外国人对政治的理解总会有些不同。请问在座的艺术家,对你们来说政治是什么?国内国外对政治认识的最基本差别是什么?

A:只要有结构必定能解构,把核心抽象出来。政治性想必无处不在,但这不是我所关注的,我也不想考虑,得靠别人来讲。

L:对我来说,我的每件作品都可以说是很政治的。我经常会去想“诗意化”这个问题,它在空间中体现为一种新的提问方式。政治都是有结构的,不是游离、而是游移于系统之内。它的力量究竟是怎么回事?我希望可以通过作品来说。至于中国与外国的区别,我觉得区别不大,都是被控制的。

B:我是一名来自瑞士、常驻德国的艺术家,经常满欧洲跑。可以说,欧洲艺术家对政治的表达并不如想象中的那么自由。但艺术家往往会去挑战某个临界点,冲到边缘去挑战既有的界限。作为一名外国艺术家,我永远不会正面挑起“政治冲突”,但无疑“政治性”的挑衅往往更容易吸引眼球,更具市场接受度;尤其是关乎审查机制、高官绯闻之类的内容,媒体报道会相应增多、市场人气也会更高。谈到国外国内对政治看法的区别,作为一个来到中国的外国人,我知道国外讨论中国时一个基本印象是:在那儿,一切都是被禁止的。我们也很好奇中国艺术家在中国到底是怎样工作的?他们是否会去讨论政治的话题?当然这得根据具体的概念、情境、场域具体分析。我个人不很满意自己给出的这个回答。(笑)每当我通过创作来谈论现实甚或政治问题,我总觉得作品沦为平淡无奇,总觉得有其他话题需要我去探讨、去创作真正的作品;而创作政治性的作品时,其他这些方面都好像褪淡了。我永远不会直接向政治提出质疑。以上可能反映出我创作的一点问题。

H:感谢大家的提问,感谢瑞士文化基金会和上海外滩美术馆的支持。我希望大家不会停留在对“图像的政治”这一标题的表面理解——这只是讨论的一个起点,而更多地去关注、去提问这背后和后来的事。

项目总称:行动与录像 Action and Video

观念/策划/主持:李振华

特约嘉宾:Beat Brogle,徐文恺(aaajiao),廖文峰

时间:2011.11.28 14:00

地点:上海外滩美术馆,圆明园路169号协进大楼1F

关于

这个项目旨在发现图像及其表象之下的权利和政治,当然这与我们惯常认知的政治有着本质的区别,因为艺术将这一关系拆解和替代为一种视觉文化和暗喻的关系,图像的政治正是对今天文化在标志性、引导性图像方面所做出的回应,其中涉及到惯常生活中出现的场景、电影画面和网络图像,在这些错综复杂的图像关系中,也许我们可以发现某种存在的或许是合理的,但也许这一存在本身也昭示着某种潜在的侵犯和不平等。最后图像政治试图讨论如何打破这一预设,并基于艺术上的创作来摆脱限制。

今天我们请到了三位艺术家,来自瑞士的Beat Brogle、来自中国的徐文恺和廖文峰。Beat是一名跨媒体的艺术家,虽然他的作品看似很“新媒体”,其实并不是那么回事儿。其创作总是围绕着图像本身出发,并基于互联网或者公共空间引发与观者的互动。廖文峰曾经前往瑞士参与了当地的生态实验室驻留计划,与实验室的科学家们共同生活、工作了一段时间,并在当地创作了一些与生态有关的作品。徐文恺的作品探讨了科学界发现的一种可以永生的生物“道恩灯塔水母”。徐文恺通过算法演绎了他对这种新发现的生命形式的理解。

Beat Brogle,瑞士艺术家,常驻柏林

正如振华所说,我是一个经常转变创作媒介的多媒体艺术家,因此并不局限于所谓的新媒体。我的创作方式可以是绘画、雕塑、装置、公共空间与网络艺术。

Amorph(不规则变形),1999,声音与视频互动装置,与Philipp Gasser合作。

《不规则变形》(Amorph)是一件用计算机语言编程创作的互动性空间装置,投影屏上的形状会根据观者运动而相应变化,观者在进入这一黑匣子之后会逐渐意识到自身运动同屏上形状变化之间的关系与规律。这些手绘图形均由我亲手绘制,扫描输入电脑后程序给予其排列组合的规则。当时我希望用尽可能少的图景来创造一个活蹦乱跳的东西,由此给予观者宽阔的想象空间。彼时艺术界中新兴的一些用电脑创作的互动仿真影像都倾向于用无组织的极简图像来造成对观者心理的影响,同时融入互动的元素。

现场装置采用了一个径伸矩形的黑匣子,其中设有分级感应系统,将获取的数据(观者站立的位置、如何运动等)传输入电脑,电脑中的程序变换图形与声音,输出到一架三原色投影仪,该投影仪的黑场效果极佳,黑匣子中唯一的光线即来自投影屏幕。

单词电影(One Word Movie),韩国大邱国际新媒体艺术节,2005

单词电影(One Word Movie),网站操作界面与说明,2005-2011

2000年初我开始了基于互联网的创作,当时应一项艺术竞赛的邀请,主办方要求参赛者基于互联网进行创作。我很反感那些只是简单通过电脑屏幕输入/输出式的互动作品。互联网无疑是个很有趣的讨论话题,其速度与力量和蓬勃的发展形态,还有随之而来的图像世界:从原先的写作语言过渡到了彻底的读图时代。图片作为互联网信息重要组成影响着每个网络用户的体验,比如在浏览网页时不可避免地被弹出的图像所打扰,这些流动川息的图像仿佛连贯成了一种动画。于是我创作了《单词电影》(onewordmovie),这一全年无休的在线搜索引擎根据用户键入的关键词从谷歌图片中自动抓取相应图片,并将图片连接起来、循环重复地播放,从而生成一部可以无限延伸的长时动画。比如预录的这一实况短片中,搜索关键词是一名政治人物:德国总理默克尔。这部不断闪现其形象的动画在德国录制,想必换到中国肯定是大不一样的版本,因为图片搜索的结果不同了。

这件作品的呈现方式十分自由,观众可以随时登录www.onewordmovie.com体验,也可在真正的电影院里作为一部电影播放。它先后前往多个美术馆、画廊等公共机构展出,在展览现场我布置了四台投影仪与四个电脑,观众可以输入关键词与之互动。2005年,这件作品来到了上海,在当时的证大现代美术馆(如今更名为喜玛拉雅美术馆)展出。当然它也可以在公共空间的广告屏幕上展出。比如在我们参加韩国首尔双年展时,我们曾尝试将它呈现在闹市区的购物中心外墙屏幕上,民众可以在现场用手机发送短信作为关键词来与屏幕上实时生成的动画互动。但遗憾的是,由于资金和主办方的原因,这一计划未能实现。

今次我重回上海,除了是受到李振华与瑞士文化基金会的邀请,也是为这件作品的中文版本而来。我对图片搜索结果因地而变的现象非常感兴趣,在瑞士、在德国、在中国的搜索结果如此不同,从中可以看出各国对互联网审查监控的机制,也可看出图片信息库本身的不同。(所以互联网并不是平的,而是呈现出一种高低起伏的地势;这一在线信息世界依然受着地理、国家、政治等现实因素的影响乃至控制。这一作品是对李振华讨论的“图像背后的政治”之生动阐释。——笔者)

我的作品总是关乎变化、变形,我作为艺术家去创造出一种系统来界定变化的规则,但并非单纯直接地创作实际的作品。比如“单词电影”中,这一系统根据用户键入的关键词去自动抓取图片并拼接成动画,因此最后生成的动画并不是我亲手逐帧完成的,而是交给了系统和观众本身。

双峰(Twin Peaks),2003, 建筑艺术,瑞士Sierre信息科技与旅游应用科学大学

《双峰》(Twin Peaks)是应瑞士Sierre信息科技与旅游应用科学大学发出的竞赛邀请被选中的作品,主办方希望作品能考量校方对信息科技和旅游两方面。我找了学校办公楼前的一块岩石(3m高15m长),拍了照片之后扫描到电脑里,通过软件3D建模出一块像素画的岩石镜像,这一数码仿本由当地工人用混凝土浇灌成1:1大小的公共雕塑。两块“岩石”相距10米,好似双峰,既呼应了校方“信息科技”与“旅游”两方面,也体现出Beat对虚拟信息与真实的关系反思。这块像素化的白色“岩石”在照片上看去是如此的不真实,观者甚至会猜测其实它是照片后期Photoshop处理的结果,被植入到原本的环境相片中;然而事实上,它确实在那里,与范本岩石并肩而立,以此探讨虚拟信息与真实世界的互相映射。

将要发生的事(Things to come),2006,瑞士巴塞尔Dreispitz镇的商业与住宅区

这也是一件竞标作品,应瑞士巴塞尔Dreispitz镇的邀约,我创作了作品《将要发生的事》(Things to come)。这是一座主要用于物流仓储的偏远小镇,人烟稀少;当地的居民常会自己创作一些古怪玩意如艺术性的雕塑或装置,好像有着独自的文化。当地政府于2006年启动宏伟蓝图,要将这座小镇改造成以文化产业为中心的优质新城,改建大型商场、美术馆等,当地的居民亦逃脱不了“被强拆”的命运。但绝大多数人都十分反对这一改造项目,他们不愿屈从改变,反对让政府计划翻新他们的生活。于是在我前往当地考察时,政府官员无时不刻不在和我宣扬未来新城的美好;而当地居民则怨声载道,担心他们不知往何处去的将来。所有人都在讨论“将要发生的事”,这一命题又何尝不是我们每个人每时每刻都须面对和追问的呢?“什么将会到来呢?”

于是我创作这盏霓虹灯“Things to Come”,深浅不同的绿色微妙地变化有如苹果电脑睡眠状态下的呼吸灯,喻示着同样微妙变化的生活与对未来的标语式期待。有趣的是,作品挂上墙之后,居民们的反响各不相同,有人提出“当地是德语区,为何不用德语标识而用英语”;我对这一不解的回应是,这一命题应是我们所有人都须面对的问题,而不只针对这个小镇。更有意思的是,今天早晨我在准备研讨会材料时,登录当地政府的官方网站查看小镇改造的进程,发现在网上公布的新城效果图上并未标识我的作品,即使我们当时约定这是一个常驻的公共作品。这样的事后反馈对一件公共作品而言尤其意味深长。当然,我还是会努力争取让我的作品保留在当地,在未来改建后的新城中。

廖文峰, 小路(where are you going), 瑞士生态实验室驻留计划(Swiss artists-in-lab), 瑞士联邦森林雪地和景观研究所(residency at the Swiss Federal Institute of Forest, Snow and Landscape Research-WSL), 2009-2010

2009年12月至2010年4月,我参加了瑞士生态实验室驻留计划(Swiss artists-in-labs),这一计划是苏黎世大学与瑞士当地许多科研机构的联合项目,一般只面向瑞士本地艺术家,当时正好有两个中国名额,于是我就被邀请前往瑞士联邦森林雪地和景观研究所(WSL)。这一大型机构在瑞士设有三处,我去的分所位于苏黎世,有五百多名工作人员,他们主要的研究课题如森林动力学(Forest Dynamics),研究森林的生长过程及环境变化。WSL在瑞士设有十几个观测点。我与当地的科学家们一起工作、生活,与同事共同外出考察、取回监测的样本。驻地临近尾声时,我在研究所举行了小型个展“1467+”,展出的作品包括:1)一组照片装置,我拍摄了研究所内所有植物的独立肖像照,逐一贴在附近森林的树干上,配以相应的文字说明;2)我发现研究所给检测的所有植物都编了号,不论是人工物抑或自然物,于是我算出一个与我全身面积相当的方块尺寸,并用木栅栏在研究所门口的花园中框出;3)临走时,同事给我的赠别礼物是一个装在木箱子里的测风仪,当时我决定不现场打开箱子,而是写了一段类似小说的文字,讲述了箱子的故事,如:从哪儿来、怎么样了、要去哪里;4)一组摄影作品,拍我在雪地里读书,灵感来自我读书的时候看到一棵树,联想到中文里的一对谐音词“看书”和“砍树”,进而提出疑问:做体力活的时候怎么同时去做思想活动;5)双屏录像装置《小路》(where are you going),左侧放映的是一只蚂蚁在研究所里的探险之旅,右侧幕中一名头戴花环的女子在一片绿意中散步。

李振华:我觉得廖文峰和Beat的工作方法和思维逻辑有相通的地方,都是诗意的。比如廖文峰把蚂蚁带入研究所空间,带着某种对当地研究的颠覆。而且对动植物的研究态度常有不同,记得文峰曾和我说,他们看到小动物的第一个念头就是弄死它们。这段录像作品提供了一个看似无谓又有趣的视角。

徐文恺Aaajiao, 道恩灯塔水母(TurritopsisNutricula),数码动画装置, 2010

《道恩灯塔水母》(TurritopsisNutricula)是一件创作于2010年的老作品,去年在我的个展《控制》(Cybernetics)中首次展出。我的创作一直关乎生命和永久性的议题。在2007年,有日本科学家在浅海发现了一种新的水母,单体只有指甲大小,它们在某种特定情况受了某种特别刺激后会自动分裂成两个类似水螅的生物,之后分别成长,并通过这种不断的自我分裂得以永生。我对这项发现非常感兴趣,因为自互联网发明以来,在依托于它诞生的新的电脑维度中,如何去衡量一个生命体?今天带来最早的一个版本,这套程序在屏幕上呈现5个水母,如果一个游出了边界,那立即就有一个新水母进入画面,由此不断循环。有人觉得这不过是一个简单的图形学模拟,但其实在这首个版本之后,我们又研发了它的多个变体,做成苹果应用(Apple app)计划发行在Apple Store中。作品讨论的其实是这些自主运算的程序如何去衡量一个生命体、尤其是现实生活中的生命体。正如Beat提到的作品“双峰”,他也是在讨论节点,如新的维度和旧的维度之间的关系。只不过他的讨论更多是从视觉上由他创造出的东西。但我的作品讨论是否某个生命体能自发地去生成?什么能够永远不死?这个课题许多艺术家都在讨论,对我来说,生命、非生命、永生是我一直以来的创作方向。

问答环节Q&A (A=徐文恺aaajiao, B=Beat Brogle, L=廖文峰, H=李振华)

Q:人类是通过男女性交繁衍后代的,但据调查表明,男性实施性行为时并非出于传宗接代的考虑,繁衍后代更多是女性的本能;这貌似有违我们通常认为的为了男方延续香火血脉。

A:我作品中的水母其实是一种水螅,它没有性别、雌雄同体,通过自体分裂繁衍后代,这过程中没有相同个体的参与,与人类完全不同。

H:目前发现的一些自然现象很多都超乎想象,比如一些动物在一定温度下性别会发生转换。又或者鱼类排卵后,鱼卵在水中自发孵化,都很不可思议。

Q:请问为何以程序作为你的创作媒介而非录像?怎么想到去做app应用的版本?

A:录像是固定的、循环的、死的;程序是在不断运算的、非停止的、具有生长性的。这件作品的手机版中设置了一个引导大家更好地理解作品的功能:追踪运行的时间,就是从安装这个应用开始,不论你是否打开它,其中内嵌的一个计时钟始终在走,这就带出一种生命感。我们希望借此作品来认定一个生命体,给予算法标准;一定是有了运算过程,才有生命感;非运算、停止的就是没有生命性的、死的。

Q:人工物常是对自然物的模拟,这种模拟生命的方法有何意义?在现实生活中两者之间有着怎样的联系?

A:自然和人工这两个层面也可看作现实与虚拟,在现实生活中,你去发现、发觉,在虚拟中你可以去创造出一个新的维度。这个维度发展到一定程度,它将飞跃个人行为。两者都是失控的,可能越发展到后面,我们越无法把各种基本逻辑看全面,由此只能参与,达到简单的认知。我认为两者之间没有什么特别关联,我的作品可能是提供一个实际生物的对比。但在后一维度上,我们是有可能永生的,想象一个完全模拟了个人思考模式的数码替身。这并非一个新观点,但到2010年这样一个节点上,我觉得很值得再拿出来讨论。目前的时代正完全依赖于一个由人类创造出的新规则,那我的创作就是讨论在这样的维度中,新的永生是否存在?我们作为人自主创造出的维度和生存规则是否会真正影响我们、甚而将我们转换到里面去?

Q:Beat的作品都与现实生活中的事件有关,那你的创作是否会牵扯某些确切的政治事件?

B:真实生活总是受着所谓政治事件的影响,政治作为我们日常生活周遭发生的一部分,无可避免地会影响我的创作概念与计划。但我绝对不会把自己称为是一名政治艺术家,如果只纯粹地创作政治内容,那我会因此失去可能引入的其他方面与视角,从而大感惋惜。即使当我的作品含有政治,我也希望自己的立场是站在“对”的一边。

Q:请问廖文峰前往参与这个实验室项目时,是否对一个传统议题“科学和艺术的关系”有了新的认识?

L:在我去之前,对这家研究森林的机构抱有一定想象,比如他们的研究可能是关乎森林的循环系统。我很想借此机会真正地去了解他们正在做的研究,并将之作为我创作的材料。但当我到了之后,发现其实所谓的“科学”,当它具体分配到每个科学家的日常工作时,其实是非常琐碎的。研究所的科学家往往整日埋头于处理收集来大量数据,将之录入数据库并与历史数据作对比。在驻地的5个月中,我尽量想去了解他们到底在干什么;但5个月快结束时,我发现其实非常难。可能部分原因也要归结到我自己的工作方式上。组办方派了一个人专门负责接待我,但我每天跑来跑去,不会经常在办公室。有一次他问我“你要干嘛”,而我也无法确切地回答他。所以如今回望这个项目,我认为并没有达到预期的“共享”。但对他们来说可能会有一点点新的经验,比如他们在办公室的某个角落,可能会回想起我之前在那里做的某个图像。

Q:一般来说,公共作品总是融入公共空间的。由此,来往的观众可能会把它误认为是标语、商业广告,如果没有人告诉他们,他们也不会知道这其实是艺术品。请问Beat如何看待这一现象?也就是说,公共艺术和公共设施、标语之间的关系?另外,它与好的公益性广告又有什么样的区别?

B:这是一个有趣的问题。我的公共作品通常借用广告美学的直白语言,并考虑如何将之同作品的概念连接在一起,呈现于一个开放的空间。我的作品创作可能会模仿广告的表象,找到某种“刺激点”,以此为入口来表达隐藏在表层之下的内容,从而更快捷地与观者交流。但我的作品也并非那么直白,比如《将要发生的事》,其外在形式与要传达的概念内容其实是相对立的,它有着一种模糊感。

Q:可能大多数人都不知道:艺术家到底是干嘛的?你们平时的工作是怎样的?艺术家如何选择自己青睐的艺术表达方式来阐释“灵感”?

A:其实我还在做艺术之外的事,我自己开了一家公司,平时负责运营。我觉得重要的并非你在做什么,而是看你想干什么、真正愿意做什么、表达什么?谈到表达的方式,这是一个很大的问题。对我来说,整个过程可能很自然,比如我对某件事情有想法、看法,于是选择我熟悉的方式做出来。比如我擅长用数码这一形式来创作,文峰善于用更诗意化的录像。但有时候也会反其道而行之,就是尝试从没做过的东西来表达一个不同的想法。总之,对我来说是非常简单、自然的。

L:我们是干嘛的?(笑)首先是个人。一些艺术家有一部分时间干艺术,有一部分做别的,比如我就在一座美术馆上班。至于以后是不是会用更多的时间来创作艺术还得看时间和机缘,我自己是倾向于一直把它做下去。至于表达,我觉得还是与时间有关,它是训练出来的一种能力、或者说习惯。比如有人每到一地,都会写首诗、或刻个碑。无论用什么手段,它能否留下一个痕迹,让别人能看得到?这一点应该是特别重要的,所谓灵感或工作方式。

B:这是一个很难的问题。我是一名全职艺术家(笑),所以今天全职兼职的艺术家都在场了。我的创作总是关乎生活中的日常发生,尽量去思考、反省:我们活在世上做些什么?并通过作品来寻找答案。有时我进行纯粹的自我创作,有时出于经济层面的考虑会去接一些商业性的作品,但后者也是以生产我的作品为目的。提到如何表达我的灵感,其实我每天都在想,尽量地去寻找答案,这并非一句话就能说清楚。尤其是身处公共空间中的公共作品,最终的实现常会出乎意料,未必总在计划之内。

Q:回到这次研讨会的题目“图像的政治”,中国人和外国人对政治的理解总会有些不同。请问在座的艺术家,对你们来说政治是什么?国内国外对政治认识的最基本差别是什么?

A:只要有结构必定能解构,把核心抽象出来。政治性想必无处不在,但这不是我所关注的,我也不想考虑,得靠别人来讲。

L:对我来说,我的每件作品都可以说是很政治的。我经常会去想“诗意化”这个问题,它在空间中体现为一种新的提问方式。政治都是有结构的,不是游离、而是游移于系统之内。它的力量究竟是怎么回事?我希望可以通过作品来说。至于中国与外国的区别,我觉得区别不大,都是被控制的。

B:我是一名来自瑞士、常驻德国的艺术家,经常满欧洲跑。可以说,欧洲艺术家对政治的表达并不如想象中的那么自由。但艺术家往往会去挑战某个临界点,冲到边缘去挑战既有的界限。作为一名外国艺术家,我永远不会正面挑起“政治冲突”,但无疑“政治性”的挑衅往往更容易吸引眼球,更具市场接受度;尤其是关乎审查机制、高官绯闻之类的内容,媒体报道会相应增多、市场人气也会更高。谈到国外国内对政治看法的区别,作为一个来到中国的外国人,我知道国外讨论中国时一个基本印象是:在那儿,一切都是被禁止的。我们也很好奇中国艺术家在中国到底是怎样工作的?他们是否会去讨论政治的话题?当然这得根据具体的概念、情境、场域具体分析。我个人不很满意自己给出的这个回答。(笑)每当我通过创作来谈论现实甚或政治问题,我总觉得作品沦为平淡无奇,总觉得有其他话题需要我去探讨、去创作真正的作品;而创作政治性的作品时,其他这些方面都好像褪淡了。我永远不会直接向政治提出质疑。以上可能反映出我创作的一点问题。

H:感谢大家的提问,感谢瑞士文化基金会和上海外滩美术馆的支持。我希望大家不会停留在对“图像的政治”这一标题的表面理解——这只是讨论的一个起点,而更多地去关注、去提问这背后和后来的事。