《艺术时代》——史观·观史——圆明园画家村于中国当代艺术的意义

圆明园画家村于中国当代艺术的意义

文\熊 焰

本文发表于《艺术时代》第22期

圆明园画家村是中国第一个自发形成的艺术家聚居地,始于上世纪90年代初期,1995年秋天解体。圆明园画家村的存续虽然短暂,但是它对中国当代艺术产生了深远的影响。

地理位置

圆明园画家村位于北京圆明园遗址公园福海南岸,绮春园的西北。其在行政划分上属于北京市海淀区青龙桥街道办事处福缘门居委会所辖区域。福缘门具体位置是——“东至一零一中学西墙,西至一亩园,南至达园宾馆,北至圆明园;占地面积47公顷;建筑面积58156平方米;403户;居民人数1114;建成时间于1949年前。(1)”《海淀区地名录》出版于1996年12月,当时福缘门区域的拆迁改造工程尚未开始,因而其提供的地理和行政区信息符合圆明园画家村存在期间的状况。

画家村存在期间,其所在区域包括:挂甲屯,福缘门西村、福缘门和南府新村,另外还包括当时已经荒芜尚未恢复的圆明园福海西侧九州岛清晏、曲院风荷、碧桐书院、天然图画等景观区域,艺术家们称之为“林子里”,当时的画家村毗邻圆明园遗址公园、达园宾馆、东北义园、一零一中学,中国的两所著名高等学府:北京大学和清华大学近在咫尺。

圆明园画家村周边诸多著名的人文地标决定了其特殊的地理位置,进而使其成为上世纪90年代初期政府清理整顿外地流动人口的对象。而画家村的核心区域有限的空间,也使其无法承受后期急剧膨胀的发展态势。客观的地理位置和地理条件是制约圆明园画家村发展、并最终导致其解体的原因之一。

成因

圆明园画家村的形成原因可以分两个层面进行分析。首先是艺术家从全国各地汇聚到北京的原因,然后是艺术家选择圆明园周边作为落脚点的原因。

上世纪80年代末期、90年代初期来自全国各地的艺术家之所以向北京汇集,主要有以下三方面的原因:

就业结构的转变

1978年改革开放之后,“政府包揽城镇劳动力的全部就业” (2)的就业模式开始打破,就业结构逐步呈现多元化的格局。

“1986年7月,国务院发布《国营企业实行劳动合同制暂行规定》,要求企业在国家劳动工资计划指标内招用常年性工作岗位上的工人,除国家另有特别规定者外,统一实行劳动合同制用工形式。”(3)

“1992年劳动部发布《关于扩大试行全员劳动合同制的通知》,将试行全员劳动合同制的范围扩大到企业干部、固定工人、劳动合同制工人及其他工人(包括统一分配的大中专毕业生、城镇复员退伍军人、军队转业干部)。”(4)

这些转变使得就业的固定性和稳定性大为减弱,同时使得人员的流动和迁移变为可能。

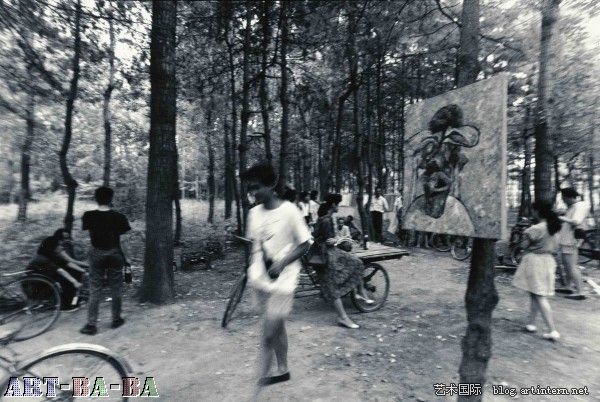

1992年7月,“圆明园画家村树林画展”。

大量文化机构的解体

如同于长江对于圆明园画家村东北籍画家人数众多的原因分析, 圆明园画家村存续期间,全国各地的文化机构,诸如:文化馆、青少年宫以及其它文艺团体均面临减员、改制甚至关闭,从这些机构“溢出”的文艺专才们,短时期内并没有确定的去向。

而圆明园画家村的存在以及媒体的报道,无疑会对闲散于社会上的文艺专才构成吸引,并产生投奔“延安”似的冲动。

地方的限制

中国改革开放初期,北京等大城市的开放程度远远高于地方中小城市,尤其在意识形态方面,在地方或许会引来牢狱之灾的事情,北京的监管部门可能会视为寻常事件。这也是画家村许多贵州籍艺术家汇聚到北京的原因之一。

另外由于长久的闭塞造成的保守观念,使得艺术家的言行举止在地方中小城市显得突兀,并直接导致艺术家生存空间的遭到限制,这种限制既来自于周遭环境,也来自于艺术家的自我感知。比较典型的例子是艺术家张东,对于张东而言,圆明园画家村也容纳不了他的艺术家特质。

选择圆明园周边作为落脚点的原因

1990年前后,方力钧、田彬、伊灵、丁方、王音、张方白等艺术家陆续进驻福缘门。

艺术家最早聚集到福缘门区域的共同原因是这里可以租到相对便宜的大房子,而且邻近的高校使得日常生活相对容易应付。

对于从事架上绘画创作的艺术家来说,一定空间的工作室是其从事艺术创作的必要条件,一般的公寓房或者相对狭小的空间都无法承受这个需求。当时绝大多数来到圆明园画家村的艺术家,都是脱离了先前的体制内生存机会,以外地人的身份到北京寻求发展,经济条件的制约使得他们只能选择当时城乡结合地的农民房。而福缘门周边荒废的昔日皇家园林所呈现出的原生态的景色,无意中又契合了艺术家们心中的“巴比松”情结。

临近高校内的文化氛围以及相对低廉的生活支出为当时捉襟见肘的艺术家们提供了生活的便利。许多圆明园艺术家都有到北京大学吃饭、看电影、听讲座、蹭课甚至洗澡的经历。

圆明园画家村的成因并不涉及共同的艺术理想、艺术流派或者说“废墟意识”等更多的精神层面的因素,至多可以说是艺术家为寻求能够进行自由创作的空间的不约而同的“出走”。

1992年12月3日,北京大学举行的《九十年代现代艺术大展》。

玩世现实主义与圆明园画家村

方力钧是玩世现实主义艺术样式最主要的代表人物,也是最早发现和入驻圆明园画家村的艺术家之一,可以说方力钧是圆明园画家村的始作俑者。但是方力钧的成功并不依托于圆明园画家村。

早在方力钧入驻福缘门之前,他的作品中就出现了之后的标志性符号——“光头形象”的雏形。而且,他早期最重要的作品,比如1993年12月刊登在纽约《时代杂志》封面的作品也不是在画家村完成的。

但是方力钧的确是在圆明园画家村期间获得了最初的成功,比如1993年入围第45届威尼斯双年展。并且,也是早在画家村期间,方通过作品的出售彻底脱离了贫困,成为了真正意义上的职业艺术家。

仔细分析方力钧的艺术历程,容易发现他的艺术创作与其自身的生活轨迹和人生体验密切相关,圆明园画家村只是其逃离当时的社会体制,进行自由创作的一个场所。作为一个具有独立观点的艺术家,方在圆明园画家村以外的地方也同样能够达到他今天所达到的艺术成就以及世俗意义上的成功。方力钧具备在一般艺术家身上难得看到的理性、仗义甚至勤奋。与其他艺术家的关系处理上,方通常拿捏得恰到好处,他不露声色地帮助和提携周围的朋友,既保全了别人的自尊,又为自己在圈里圈外赢得了声誉。作为画家村的关键艺术家,方直接和间接地影响了一大批圆明园画家村的艺术家,比如岳敏君和杨少斌等,他们一起发展和壮大了“玩世现实主义”的队伍,使其与“政治波普”一起成为80年代末、90年代初中国当代艺术中并驾齐驱的两支领军力量 。(5)

除却方力钧的艺术影响,方的艺术运作方式、甚至生活方式都影响了许多圆明园艺术家,参见图2。1994年初当方力钧离开圆明园画家村时,一批方周围的艺术家跟随方迁入了北京东郊的宋庄小堡村。

艳俗艺术与圆明园画家村

与玩世现实主义艺术样式不同,艳俗艺术是直接起源和产生于圆明园画家村的艺术样式。

1993年前后,一部分艺术家已经可以依靠出售作品维持日常生活和艺术创作,成为真正意义上的职业艺术家。而以方力钧为首的玩世现实主义艺术样式已经在国内外崭露头角。方的成功以及画家村内贫富差距的分化,促使周围的许多艺术家跟随和模仿方的艺术样式,同时也促使徐一晖、杨卫等一批更为年轻的艺术家探寻适合自身的艺术样式,这从某种程度上说直接催生了艳俗艺术。

艳俗艺术产生的另外一个契机是当时全国文化界对于“大众文化”、“消费文化”以及在全国范围内出现的“暴发户”现象的讨论和反思。

艳俗艺术源于徐一晖、杨卫、王庆松、刘铮、胡向东等众多艺术家长时间的“集体聊天”,通过“萝卜白菜”运动积累了最早的一批作品,可以说是众多艺术家集体智慧的产物。

从艳俗艺术的理念逐渐成形到“艳俗”这个概念的提出,徐一晖、杨卫和栗宪庭三人起了决定性的作用,但是他们三人的立足点和侧重点不尽相同。

徐一晖认为他对于艳俗艺术是持“拥抱”的态度。但是他的所说的“拥抱”似乎并不等同于认同和喜爱。徐其实试图以冷幽默的方式消解大众文化中的艳俗甚至恶俗成分,相对于许多批评家对于艳俗艺术批判与反讽的态度,徐的态度较为温和,温和与不对抗在徐看来是更为有力的回击手段。

而杨卫更感兴趣的是艳俗艺术在中国文化中的产生背景。 杨卫曾经说:“在‘艳俗艺术’为世人所知之前,我和徐一晖都曾尝试过为其命名。我把它称之‘庸俗艺术’,而徐一晖则是以‘民族喜剧风格主义’来概括。‘艳俗艺术’这个概念是栗宪庭定下来的。” (6)

栗宪庭是为艳俗艺术最终命名的批评家:“画家杨卫曾以‘庸俗艺术’为题写过文章(7),而我所以称艳俗艺术而不称庸俗艺术,是因为西方艺术从波普到艳俗艺术的发展,以及1993年之后的中国艺术中的艳俗倾向,尽管是大众消费文化的产物,但并非是大众消费文化本身,而是对消费文化庸俗趣味的反讽模仿,所以我还是选择了‘艳俗艺术’这个稍微中性化的词汇。”(8)栗宪庭对于艳俗艺术的把握涵盖了中、西方艺术史两个方面。

非常遗憾的是圆明园画家村后期轰轰烈烈的艳俗运动,由于不久之后艳俗艺术群体内部的分裂,主要是徐一晖和杨卫的分道扬镳,以及画家村的解体,最终没有来得及在画家村开花结果。

解体

后期的圆明园画家村呈现出鱼龙混杂、人心浮躁的气氛,与画家村形成初期艺术家们青睐的艺术创作氛围显然大相径庭。这可以说是方力钧等艺术家先期撤离画家村的主要动机。

对于究竟有多少艺术家曾经在圆明园画家村生活过,到目前为止没有定论。现在广为流传的《圆明园艺术家名录》是由钟天兵整理,并于2005年正式在“画家村网站”(9)对外公布的。2006年画家村网站关闭,2008年天兵在“天兵艺术网”(10)上公布了经过修正的新版《圆明园艺术家名录》。比较钟天兵整理的新旧两个版本,笔者对明显的错误进行剔除和修正。但由于精力和时间的限制,暂不对名录进行增补,整理得到修正版艺术家名录,用于笔者关于圆明园画家村的研究。

1990至1995年,每年新入住艺术家人数(参见167页表1);假设艺术家入住后不迁出,每一年的艺术家人数。

入住后的艺术家均不迁出的设想不符合实际情况,根据当年亲历者的印象,迁出比例为20%,艺术家总数为200人左右的假设较为合理。

画家村的鼎盛时期,每位艺术家都可能有亲朋好友前来拜访或者投靠,简单地以1:1的比例配比,艺术家以及与艺术家相关的人士的总和应该在400人左右 。(11)

当时福缘门区域的几乎每一户民房都有一位至多位艺术家租住,许多房主甚至一再缩小自己的居住面积,以腾出更多的空间出租给艺术家。与此同时,一些已经被国内外画廊代理、或者已经有稳定销售途径的艺术家,为了创作更大尺幅的作品,需要租用更大的空间作为工作室。所有这些使得福缘门区域的房租价格不断攀升。这样,如果没有稳定的经济来源,艺术家想要在画家村长期生存下去已经变得相当困难。

1995年秋,政府勒令艺术家们搬离福缘门区域,之后的若干次的“收容遣送”,是圆明园画家村解体的直接原因,“收容遣送”给艺术家们所造成的精神伤害是长久的。但是,当时的政策并不是针对艺术家,而是针对外地流动人口的管理办法,同时期北京的“浙江村”、“新疆村”等的“收容遣送”都属于常态的工作项目。

与“浙江村”和“新疆村”的“村民”相比较,艺术家们对于“收容遣送”的理解和感受是有很大差异的。对于“浙江村”在北京从事经营活动的浙江人来讲,收容遣送给他们带来的最主要的问题是:“麻烦”、“耽误时间”、“耽误挣钱”等;而艺术家认为收容遣送是“侵犯人权”、“限制自由”,收容所就是“监狱”。

从某种意义上来讲,艺术家对于自身的身份认同,与当时的社会,尤其是当时相关管理部门对于他们的身份认定,是有很大差异的。艺术家们或许在文化层面上认可他们的“盲流”身份,但是不认可政府管理部门把他们当作“盲流”处置。他们不认为自己与当时“浙江村”、“破烂村”的外地来京人员有可比性。但是对于当时的管理部门,“画家村”与“浙江村”、“破烂村”等同样是治安混乱的外地人口聚居地,属于被清理整顿的主要对象。

另外,圆明园画家村经过前后不足半年的清理,艺术家们就几乎全部散去;而对于“浙江村”的清理整顿几乎是每年都要经历的常态事件,“推倒房屋”、没收财物都不稀奇,收容遣送更是家常便饭。但是“浙江村”总会从短暂的波折中恢复过来,回到常态,一直坚持至今。另一个角度来看,相对于“浙江村”这样以经营为目的外地来京人员聚居地,画家村的结构更加松散。

启示

圆明园画家村的解体之后,各种规模和形式的艺术家聚集地遍布全国各地。它们的存在和蓬勃发展是曾经存在过的圆明园画家村的意义所在。

圆明园画家村的解体是上世纪90年代初期中国社会剧变中的一件小事,但是它对中国当代艺术家的影响是负面的,反映了当时社会包容性的欠缺。

与现在的北京798艺术区作比较:当初798厂区内有许多废弃的厂房,空间大、租金便宜,于是许多艺术家到798租用工作室;后来商业进入,使得租金暴涨;于是艺术家被挤走,或者说艺术家选择远离商业。这是一种相对自然的、容易被接受的、在世界范围内具有可比性的艺术家聚居地演变模式。反观圆明园画家村,它的被强制解体伤害了许许多多的文化人,无形中也拔高了它在艺术家心目中的位置,成为了艺术家心中永远的乌托邦。

1. 海淀区人民政府:《海淀区地名录》,北京市测绘设计研究院印制厂制图、制版、印刷,1996年12月第1版,第102页。

2. 陆学艺主编:《北京社会建设60年》,北京:科学出版社,2008,第110页。

3. 陆学艺主编:《北京社会建设60年》,北京:科学出版社,2008,第112页。

4. 陆学艺主编:《北京社会建设60年》,北京:科学出版社,2008,第112页。

5. 参见栗宪庭:《后’89艺术中的无聊感和解构意识——“玩世写实主义”与“政治波普”潮流析》,

6. 杨卫口述,鲍禹整理:《关于“艳俗艺术”的点点滴滴》,彭锋编著:《流动艺术.3 具象研究》,南昌:江西美术出版社,2010.1,第15页。

7. 参见杨卫:《文化崩溃时期的“庸俗艺术”》,《画廊》,1995年5、6期合刊。

8. 栗宪庭:《波普之后:艳俗话语与反讽模仿——《大众样板》、《艳妆生活》展览题记》,《重要的不是艺术》,南京:江苏美术出版社,2000.8,第358页。

9. http://,已关闭。

10. http://,已关闭。

11. 参见杨卫:《圆明园画家村》,杨卫主编:《中国当代艺术生态》,天津:天津大学出版社,2008.10,第2页。