《艺术时代》——作为文化政治的当代艺术专题——邵译农:做有责任的旁观者

做有责任的旁观者

——邵译农访谈

文\赵子龙

本文发表于《艺术时代》第22期

访谈时间:2011年7月26日

访谈地点:北京邵译农工作室

赵子龙(以下简称赵):你的作品中有两条脉络:中国的当代政治历史,以及中国传统文化。为什么会这样,二者不矛盾吗?

邵译农(以下简称邵):二者并不矛盾。其实我是介于出世和入世之间,很多时候我是旁观者。这一点与我从小的经历有关系。有段时间我住在回民区,周围全都是回民、汉民,我画的是藏族人。我最不喜欢看到汉族人的聪明、狡诈。汉族的文化教育所形成的权谋、城府,导致他们的诚实是非常有限的。诚实只是对自己的好友、亲朋而言,对外一般不主动行善、不亲近,这种距离感是非常强的。而我印象中藏族人的宗教感、沉稳感、内心的厚重感是非常明显的,汉族人无法企及。我对汉族最深刻的记忆就是文革,那是一个集中体现和爆发汉族人人性的时候。30岁以前我一直不认可汉族人,我认为这个民族太糟糕。我觉得我前世应该是藏族人,而不是汉族人。

对我而言,文革记忆与儿时对汉族人的印象是一脉相承的。所以我不仅仅从体制的角度去看待它。之所以有这样的政治景象,其根源在于汉族文化思想中的一些劣根性,有什么样的文化就有什么样的政治。30岁以后我接触到中国传统文化,开始觉得汉族人的文化贡献是极大的。我不认可汉族人的人性,但我被汉族人的文化征服。至于我为什么会从文革开始进入作品,是因为我作为汉族人经历过文革,我有责任顺着历史一直往回走,走过革命的这段历史再往回看,一点点深入追究自己文化的本源,寻找自己的来源。就这样一直走到了魏晋、春秋战国,走到老子、庄子、儒家和易经,再往前走到神话和信仰。等我明白自己的根在哪里时再回过头来与现实发生关系时,我已经是一个地地道道的中国人,而不是用西方的价值标准来评判现实。我实际上要关心的是当下中国人的思想:在经历革命的历史之后,人为什么会脱胎换骨,会变成现在这样一种模样,我一直在寻找出问题的地方。我觉得这不只是体制问题,更深层的是价值、信仰所决定的中国人的习性。革命意识是汉族人人性的一种现代体现。

赵:当下中国,信仰、精神层面的问题和体制问题哪个更紧迫?是否存在先后顺序?

邵:我觉得应该是两方面同时并且交叉进行的,它们是一个体系,而不是一个线性的结构。国家是很复杂的,二者分别对应的是上行和下行。上行,就是对于权力的控制者而言;下行是对于民众而言。对于权力者,需要有一个权力伦理,也就是政治伦理、政治思想来对其进行约衡。中国人的文化和心性适合“人治”而不习惯于法治,所谓“人情大于王法”。中国为了与世界接轨而确立了现代政治制度,但人心里运行的却是另一套东西。因此,对于权力制定者而言,首先需要价值观的建设,在西方现代的民主思想与中国传统的天下为公的思想中间,确立一个符合现代中国和未来中国的政治思想,从而使得制度的制定和运行更加合理、顺畅。而对于民众,则首先需要培养其“公共生活”的能力,也就是“公心”。中国人内心深处首先是“私”,推己及人、家国天下。中国社会最稳定的结构是“家族”而不是“契约社会”,所以不像西方在文化上具备一种公共政治精神。某种意义上,中国近现代历史上出现的问题都是中国人的文化与现代性政治不兼容的结果,仅仅从道德上、制度上入手都是不解决问题的。

赵:当代艺术家对于紧迫的现实应该有什么样的作为?

邵:无论中西社会,都有一个介于权力者和民众之间的精英阶层,对社会政治进行有效的干预。传统中国的士大夫、西方社会的现代知识分子,他们都会提供政治伦理、政治价值观。而中国当下的状况是缺乏这样一个精英阶层。当代艺术家应该属于这样一个阶层,并且应该以自己的观察方式和思考方式呈现出成果。作为艺术家,我介入现实的方式是价值建设。最重要的是我要对整个民族的一百年来的情况做一种诊断,清楚地认识整个历史的来龙去脉:它所急需的是什么?它目前所存在的最大的问题在哪儿?它的核心价值在哪儿?我认为最重要的是这个民族要重新回归到一种更加沉稳的状态,而不是功利主义的状态。

赵:面对紧迫的现实反而退回到价值建设中去,会不会与现实脱节?这是不是一种逃避?

邵:好像不能这么认为。所谓紧迫的现实,是一个局势,而不是说一个紧急的具体事件。因为艺术不像一个新闻,不能马上就能够生效。时效性不是艺术的责任,而是新闻的责任。艺术家有自己的天职,就是要把自己对现实的实质性认识和体验用非常简化的方式表达出来,去影响精英阶层,影响权力者,然后由他们传递到民众那里。我觉得艺术并不能干预时政,它只能是对人心产生作用。所以实际上我是不赞同用艺术作品直接对具体事情表态的,因为这样是无效的,或者是短效的。但这也并不代表我冷漠地不关注现实。在一个具体的事件发生时,比如地震,我是密切关注的,而且会发表评论,但此时我是作为一个人来参与这个事件,不是作为一个艺术家——医生、老师、学生、农民都会参与这些事件,但你不能说他们的天职都是直接介入这些具体事件。

探讨价值层面的东西也并不意味着我斩断尘缘,退回到完全自我的、完全精神自足的世界中去。传统知识分子也讲求“隐逸”,但其中有一种“穷则独善其身,达则兼济天下”的情怀和抱负,隐逸与出家是不同的。况且我觉得我们是当代的文人,当代文人始终处在现实之中。我不认同完全地回到自我内心而遁世。出家人可以在那儿思考很多东西,但是这种思考不是因为当下中国紧迫的现实,而是玄学化、形而上的。我既不是和尚,也不是参政的人;既不是那些呐喊者,也不是那些捞钱的人、玩弄艺术形式美的人,我知道我站在哪个位置。我的心时时刻刻都和现实面对着,这时就不用我的作品还要面对现实,因为心已经和现实相对,作品是心之后的东西。作品是要留给后世的,不能够只面对它当时的困境。所以看起来我是回到传统文化,但我跟复古主义是不一样的,我本质上不是退缩,而是以退为进,当然也不是冒进,冒进是盲目牺牲。

赵:当代艺术在关注现实时,对于作品的语言有什么要求?

邵:艺术的语言不能直白,尤其是当艺术切入现实时。不能够只有责任没有艺术,责任是隐藏在艺术背后的。如果责任跳到艺术之前了,艺术家就成社会活动家了,或者干脆是政治家了。所以任何时候,艺术家怀揣着这颗心永远都在里边。我觉得艺术是要带来内心的一种震动。其中有一种人人都可以感知到的语言,而且这个语言不是口号。艺术语言就是营造一个气场,艺术家在这里拥有一种权力。艺术是帝国,闯入其中的人一定会被这里的规则所限制,某种意义上甚至是一种洗脑和催眠。当然艺术语言在很大程度上就是艺术伦理,它不能只是游戏,它背后实际上是有你的责任和权力在。如果仅仅是游戏,那就成了伎俩,而我们需要的是智慧。

邵译农 《景观.米字系列—齐可尼尼》 摄影 120X326cm 2003年

邵译农 《春秋-4》 装置 新加坡双年展 2011年

邵译农.《广场-红旗广场》. 手工染彩照片. 118×238cm. 2004年

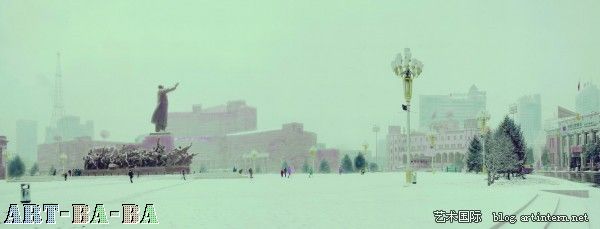

邵译农.《广场-中山广场》. 手工染彩照片. 118×310cm. 2004年

邵译农.《八一五公墓》. 摄影. 2005年

邵译农.《道和门no.1》. 装置. 尺寸可变. 今日美术馆2010年

《五角星-横溪》. 摄影. 180×220cm. 2008年

《五角星-横木》. 摄影. 180×220cm. 2008年

《五角星-征岩头》. 摄影. 180×220cm. 2008年

《五角星-老征岩头》. 摄影. 180×220cm. 2008年