e-flux 杂志中文摘选之9月号 一种适合每个人的普遍主义

e-flux 杂志中文摘选 之 9月号 一种适合每个人的普遍主义

e-flux 杂志中文摘选 之 9月号 一种适合每个人的普遍主义A Universalism for Everyone by 穆柏安Brian Kuan Wood - [播音员|announcer]

A Universalism for Everyone

一种适合每个人的普遍主义

文_穆柏安 Text_ Brian Kuan Wood 译_杜可柯 Translated by Du Keke

“宇宙,我在你的面孔上看到了自己的模样……”

——麦克风,《宇宙》

如今,我们很难让自己同那些似乎仍然包含某种解放希望的现代主义理想和解,因为很多这类理想已被实践证明是无效的,甚至是反动的,强制的。同样,虽然与这些理想相伴而生的意识形态体系已不再可靠,但它们直截了当的确定性以及空想,澄明的目标却仍然诱使人们思考如何释放在分配的,竞争的体系中的焦虑,这种体系中充满了协商与再协商的价值。毕竟直到现在,我们依旧被现代主义的解放承诺所吸引,正如我们被它的民主管理主义模式所抑制。

艺术领域不仅苦于这些尚未被调和的欲望与现实,还发现自己常常处于一种非常不舒服的地位,即必须与这些欲望与现实协商以确保自身的存在。但在这种协商的过程中,变数总是出乎意料的:意识形态的重新发现与其崩塌引起的伤感彼此对峙;希望在艺术以外的领域发挥作用的愿望与害怕被同一种力量利用的恐惧同时存在;对艺术独立性的肯定变成了述行性的消失(performative disappearance); 直接参与伴随着做出重大妥协的风险——所有这一切都试图掘出艺术中隐藏的价值,无论以自己的方式还是与其不得不服从的力量合作。关于这个问题没有切实的解决方案,但我想再次指出,这些也并不一定算是真问题。

但以上状况的确说明,对艺术生产自身价值的能力,人们存在一定程度的不适感和普遍的不信任。也许我们应该想想如何通过从艺术行为中找出某种具有普适性意义的形式使艺术不再如此受制于矛盾多变的现实条件。尽管这意味着需要从早期现代主义内部和外部借用某些野心勃勃的普适性主张,但这一新的认识必须不断挣脱任何具体权威或框架的束缚,绝不允许自身运动受到限制,也不允许其关注点的艺术性质受到威胁。也就是说,它必须主要依靠前文所述的那些未能和解以及经过分配的主观性。虽然这样说听起来有些自相矛盾,但进一步思考该计划的可能性也许可以释放艺术如今向我们提出的那些复杂程度和生产力都较低的矛盾中存在的部分压力,甚至可以构成一种尝试,尝试进入最初使我们走到今天的解放承诺。上期《e-flux》的几篇文章也许会对这个话题有所帮助。

抽离

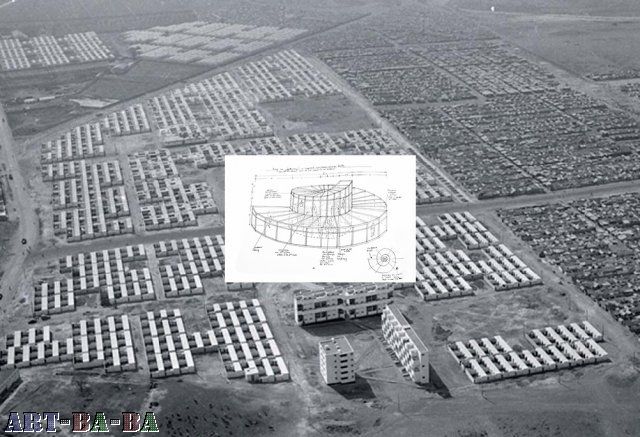

Marion von Osten在e-flux第六期的文章《没有建筑师的建筑——另一种无政府主义方式》里详述了法国殖民地的现代主义城市规划工程如何在无意间违背了一开始解放其内部居民的初衷,变成了限制和规定他们行动的工具,以一种严格的从上至下的控制逻辑异化居民。[1]虽然这些工程的建筑师把自己想象成优雅的解放者,但他们似乎忽略了现代建筑里一个重要的缺陷:任何从上至下的统一计划都不可能真的起到解放作用,更不用说这个计划是从另一个社会转移过来的。结果,这些建筑和城区里的居民自然而然地开始挪用以上结构,并通过即兴改造吸收城区格局的逻辑占为己用。

Von Osten指出,他们的解决方案就是把原来的体系打破变成非正式,经过协商的水平交流空间,完全放弃统一的现代主义形式,由居民把这些理念交还给真实的生活。从很多方面来看,这似乎是事物发展的大方向:如果说现代主义关于解放的承诺保有什么持久意义的话,那么与其把这种承诺看作一个中央“领导”分配到下属各层级的权威版本,不如将其视为下属“臣民”利用各种可以利用的材料,以一种中央规划者无法想象的方式建立起来的前景。[2]现代主义从始至终坚持作为一项完整工程提出的纯形式语言只有在变成一副残缺的骨架后才能被人们接受——一个思想的外壳,等待其他东西进来将其填满。从根本上说:如今看来,任何系统如果想要具备解放能力,就必须打好基础,使生活在其中的个体能把追求自由的权利掌握在自己手里——某种程度上说,你必须为自己重建整个系统。

这里,自发建筑(self-building)的成果为我们提供了一幅有趣的蓝图,即如何在不废除其前提的条件下如何从一种意义的结构中抽离出来。这些自发建筑行为除了纯粹的抵制含义,还蕴藏着一种反映现代主义本身不可逆转的改造作用的能量——这种改造从范围上讲是完全的,从分量上讲是无法逃脱的。就其是对统一规划逻辑做出的回应来看,自发建筑同样构成此规划的一种延伸。在某种程度上我们可以说,实验室里的每一种姿态和行动本身都是实验性的。如果这些实验真的无意间超越了原来的初衷,那么我们可以把它放到一个更广泛的意义框架里予以考虑。如此看来,居民对中央规划原有目标的修改并没有废除一种统一的概念,也没有用憔悴的居民从废墟堆里翻找出来的小规模实用主义取而代之,相反,由于它认识到对统一计划失败的每一种回应本身就构成了一份普适性声音,从而打开了一片全新的可能性领域。此处的观点不是要找到一个盛放所有方案的容器——重设规划者的作用,而是指向一种更加令人入迷的境地,释放所有可能性,或者将其从纯粹的实用主义基础中抽离出来。

“但也许他们仍然明白,当人们开始不通过中介或领导自己代表自己时,最激进的设计形式就诞生了。” [3]

一方面,自发建筑见证了某一类型的作者——大型城市规划的建筑师——已经死亡,但另一方面,如果从其广泛的分布,而不是从作者或权威的缺失来看,这种现象还是颇令人玩味的。人们当然不至于因为中央规划者的消失而迷失方向,同理,作者身份也依旧发挥着某种作用。如果权威已经转移到臣民手里,那么即使只有一个单元,一个街区可供他们操作,看看这些作为对中央计划的反对或回应而出现的小型策略如何连成一片,最终达到现代主义的规模并获得其远景目标曾经具有的力量和野心,也是一件极有意思的事。虽然这些回应也许连在真实场合得到切实执行都不一定,即它们的力量也许完全只是象征性的,但我们可以指出,这些小型规划的野心一点儿也不输于柯布西耶的宏伟蓝图,也就是说,小规模反应在其自身逻辑里包含了一项全新的统一计划。

实际上,现代主义在有关普适性主题的思索中从来没有考虑过主题本身的小宇宙。诚然,这也是“开放规划”这个稍微有点矛盾的概念试图解放的东西,但更重要的是,自发构建通过用城区单元周围和内部发展起来的主观世界替代中央权威的逻辑,在拆穿现代主义虚张声势的骗局同时,也唤醒了其中的希望。我们可以说,提供这一希望的美学领域仍然保留着最初的潜力。换句话说,当我们发现该模式执行中的失败时,也许就没有看到模式本身内部隐藏的能量。引导这种能量的方法与现代主义的关系并不大,它更与我们定位文化工作材料的领域密切相关,此处一切开始向艺术回归了。因为我们在没有集中合法形式的情况下暗中寻找的是一种新逻辑:艺术作品如何才能不依靠中央权威的赐予而独立取得自身合法性?此命题的前提是脱离权威,但我们应该从哪个角度入手思考权威缺失的情况下合法性的重构问题?也许应该从其诞生之初就开始留意沉睡在这种对合法性要求周围的能量,也许应该考察在一种姿态还未自觉以前就为其打上艺术记号的那种置换。

你的合法要求

“乌托邦,通过废除刀刃和刀柄,赋予刀以攻击的力量。”

—— 让•鲍德里亚,《延缓的乌托邦》(Utopia deferred)

到目前为止,我都一直试图从针对一种社会体系的小规模或边缘化回应中寻找普适性的意义,但问题是这一主张仍然受困于主观投射的空间——比如整片居住区里一间小小的单元。上一期杂志中,Mariana Silva和Pedro Neves Marqes的文章《设计的逃生路线》(The Escape Route’s Design)探讨了艺术作品具有一种深刻的潜能,可以使自身逃离艺术方案的不确定性与实用社会参与或具体政治行动明显的工具性之间的僵死空间。[5]这也许是个突破口,通过它,我们可以找到一件艺术作品如何在某种程度上表现并坚持自身的内在价值,或者用他们的话说,表现“对超越共识或多样性的交换价值之可能性的持续肯定。”尽管到最后,他们的表现和肯定都要依赖于这种多样性的动态张力——大片潜在可能性中的一个主题——但他们试图通过宣称个体有自由重构艺术作品的含义来向前更进一步。主题表现出要把某个行为放到更广泛的意义框架下考虑的意愿或欲望激活了这种自由,但它的内容远不是这么简单,这种自由同时也肯定了一系列潜藏的条件——那些处于隐身,沉睡,惯性或错置中的条件——它们加到一起就组成了使艺术行为合法化的一种更客观但仍处于推测状态的新手段。正是这种行为与使之获得艺术可能性的条件互相结盟——和Kabakovs所说的那种“让失败的项目变成功”的“突发事件”一个道理——赋予了作品合法性。而这种结盟可能只需要简单地转换一下视角即可实现。

“所有这些描绘了一条经过反复选择的变量与“突发事件”同时参与的艰难长路。从这个意义上说,没有什么项目是失败的——只能说某个变量不成功,换个评判角度或者改变组成要素,即“突发事件”出现以后,原先看似错误的答案就会变成正确的思路,原来失败的项目也会获得绝对的成功。”[6]

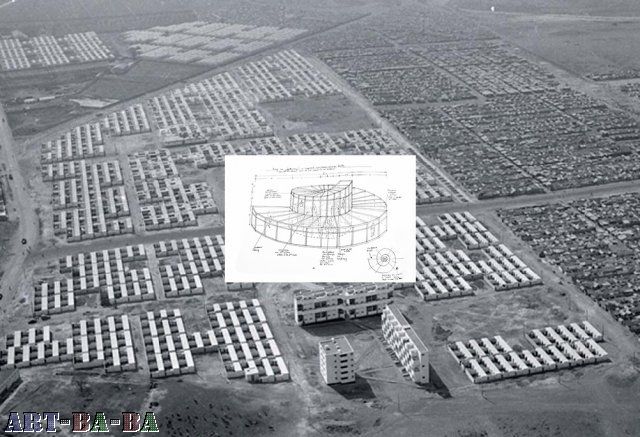

Silva和Marques在文中将卡巴科夫夫妇的《项目宫殿》(Palace of Projects)和穿越柏林墙的不同方案做比较。《项目宫殿》是一个由六十五件雕塑和素描草图构成的庞大系统,其中所有组件都有待完成,都暗示着更大规模的艺术作品,行动,观念或声明;而“穿越柏林墙的努力”虽然从本质上说同样处于理论阶段,但出于明显的实际考虑,显然是为在现实中实战操作准备的。[7]然而在Silva和Marques看来,两项目的共同点在于它们都暗指了一种将来发生的行为,根据情况不同,实现的可能性也有大有小。《项目宫殿》骨子里保留了一种乌托邦结构,因为它总是把项目的完成投射到将来,从一开始就与自身的不可能性达成了和解。计划书提出了一种可能性,然后就此打住:“可实现的部分与不可实现的部分彼此纠缠,”承认了这一点,《项目宫殿》作为整体来看,就和任何纪念碑一样除了自身再不能代表别的什么。

另一方面,穿越柏林墙的各种方法虽然同样以方案形式示人,但意图却完全不同,其目标是要按图上画出来的计划展开行动:神不知鬼不觉地逃离东德。同理,如果这些草图中蕴藏着任何乌托邦性质的潜能,最终也会被它们实用性目的抵消。但是,当与卡巴科夫的方案叠放到一起看时,Silva和Marques从“穿越柏林墙”在真实世界里实现的可能性中发现了一种内在性,它可以超出自身界限,同时也赋予卡巴科夫的方案以合法性,使之不仅成为可能,更成为“已经发生”之事。这种认识可能来源于方案行动与一系列条件的结合。这些条件与真实领域使物体和事件合法化的那些共识关系不大,相反,倒是和为物体或事件本身注入高度的推测元素以及潜在的不完整性的认识紧密相连。联系到von Osten的自发构建者,针对现代主义城市规划工程做出的自发构建回应可以被看作是一套全新的城市规划,因为它们将现代城市格局本身作为推论对象加以援引,即认为该格局从本质上讲是不完整的,因此需要借助这些干预行为,才能进入完整的领域。但我们又该如何引用这种不完整性,或将其投射到此类结构中?我们怎样才能找到所谓的已完成建筑项目中隐藏的薄弱环节呢?

方法之一就是找出这些项目完成中的不可见性。Silva和Marques指出,就穿越柏林墙来说,因为穿越必须秘密进行,不能被当局发现,所以虽然计划切实完成了,但整个过程实际上处于隐蔽状态。[8]将一个人从东德偷运到西德这一行为本身就需要,甚至要求没有目击者在场,即没有人证实其存在。举出这个例子就等于宣称不光项目的建筑和“拆毁”无需旁观者出场,而且如果我们承认真实的事件可以在我们毫不知情的情况下发生,那么肯定地断言一个项目是否完成也是不可能的。

行为的发生不再需要观众确认,如此一来,Silva和Marques打开了无数解读的可能性。两人因此为《项目宫殿》提出一种合法性,使其主张反过来从方案领域进入现实世界。与其说该主张宣布了一座纪念碑的落成,不如说它强调了已建好的纪念碑本身就不一定是完整的,或者说还未在现实领域中完全实现其投射的所有意图。[9]从这个意义上讲,艺术将真实收回自身——艺术不再受制于真实,而是真实受制于艺术。另外,我们可以说,《项目宫殿》已经通过将方案偷运过柏林墙,从比喻意义上完成了方案中的计划。

最后,对于Silva和Marques来说,个体最终是通过“形式千变万化,价值自由归属的棱镜”使艺术作品或孤立事件与其延伸意义(无论是社会领域还是其他范围)结合起来。如果我们接下来认定这一归属的许可证理应可以随时随地颁发给任何人,那么为什么艺术价值的协商却表现得如此沉重不堪?也许和意义随机分配打开的空白有关。但让我们回到von Osten的自发建构者,任何自由归属的承诺,只要是一个中央计划做出,就一定不会在体系内得到兑现。尽管它暗含着潜力——小规模的回应通过实用或艺术价值的自由分配可以构成一项全新的计划,但这种潜力必须以某种方式激活。

作者简介:

穆柏安(Brian Kuan Wood):e-flux杂志编辑。

e-flux 杂志 (www.e-flux.com/journal) 是由艺术家Julieta Aranda, Anton Vidokle和Brian Kuan Wood发起的网上当代艺术批评杂志,通过邀请作家,艺术家,思想家选择他们关注的主题进行写作,刻划出今天最值得关注和紧急的议题。从2008年3月开始,《当代艺术与投资》杂志设立"e-flux"专栏发表相关批评文章的中文版,Our Vitamin Blog作为网上媒体同步刊发,每月一期,敬请关注。阅读,思考,写作和行动。

原文注释:

1, Marion von Osten, “Architecture Without Architects—Another Anarchist Approach,” e-flux journal, no. 6 (May 2009): http://e-flux.com/journal/view/59

2, See Gean Moreno and Ernesto Oroza’s contribution in issue #6 as well for a detailed account of this dynamic: http://e-flux.com/journal/view/58

3, Marion von Osten, “Architecture Without Architects—Another Anarchist Approach.”

4, Jean Baudrillard, “Utopia deferred…” in Utopia Deferred: Writings for Utopie (1967–1978), trans. Stuart Kendall (New York: Semiotext(e), 2006), 62.

5, Mariana Silva & Pedro Neves Marques, “The Escape Route’s Design: Assessment of the Impact of Current Aesthetics on History and a Comparative Reading Based on an Example Close to the City of Berlin,” e-flux journal, no. 6 (May 2009): http://e-flux.com/journal/view/61

6, Ilya and Emilia Kabakov, The Palace of Projects, excerpt from text written in There are No Such Things as Unsuccessful Projects.

7, See detailed documentation of each project with translations of text in the drawings here: http://srg.cs.uiuc.edu/Palace/projectPages/palace.html

8, “The performative character of these events would then simultaneously translate into a non-commensurable action, a production of meanings and free spaces, conditions and acts of self-identification, precisely through this absence of an intentional audience, the absence of a predefined performative structure; therefore of a demonstration understood as conscious and intentional, as is frequently the case in the production of artistic value, quantifiable and quantified by law. This exemplary character is then paradoxically extracted from its own characteristics of un-example, namely its unformed and undetermined characteristics, foreign to any commensurable regulation in the effective making of the action.

…

The effective act of crossing the Berlin Wall distances itself thus from the Palace of Projects, given that only when the monument, itself a symbol of aspiring potentiality, is effectuated through the attempts at crossing the Berlin Wall, is it accomplished in Life. Nevertheless, this recognition of the symbolic diluted in life, that is, unrecognizable as such while it occurred, would implicate the negation of the proper identity of monument, its understanding as such, given that the permanence of its status would necessarily make its de-signified establishment in the world impossible. Solely by denying the monument its proper self-referential status as monument could it perhaps, differentiated by this precise negation, permit its own dissolution in the life-world”

9, “Accordingly, and in view of the state of democratic negotiability of value mentioned above, one is confronted with a situation in which history seems to reply retroactively to the proposals elaborated by the Kabakovs’ authors, precisely by the particularity of the attempts at crossing the Berlin Wall in its verticality. The cases of escape from the Soviet regime, perpetuated by numerous people during a determinate period in time, by transgressing the boundary of the Berlin Wall, is equivalent to an equal or corresponding innumerability of projects, whose conception and realization, of individual or collective design, could then constitute an answer or a historical counterproposal to the Kabakovs’ projects. This response, as counterproposal, is given by its exemplary character in opposition to the previously cited demonstrative enunciation of the artist. Put differently, the character of the aforementioned events imposes precisely and necessarily the will or act of taking the design in hand, no longer understood as a project or model but as the physical actuality of an act in its simplicity of idea. With a multiplicity of common objects used for and during its concretization, it does not cease to propose its execution to each inhabitant, individually and without exception.

…

That the meaning found in the Palace’s proposals would have been extrapolated in their unfinished condition and consequently demonstrated a real existence of these individual gestures of social significance, in that the referred projects would have already, truly, at a given moment, and even if in another time and by other means, been effectuated.”

Tags:e-flux评论中文集锦

e-flux 杂志中文摘选 之 9月号 一种适合每个人的普遍主义A Universalism for Everyone by 穆柏安Brian Kuan Wood - [播音员|announcer]

A Universalism for Everyone

一种适合每个人的普遍主义

文_穆柏安 Text_ Brian Kuan Wood 译_杜可柯 Translated by Du Keke

“宇宙,我在你的面孔上看到了自己的模样……”

——麦克风,《宇宙》

如今,我们很难让自己同那些似乎仍然包含某种解放希望的现代主义理想和解,因为很多这类理想已被实践证明是无效的,甚至是反动的,强制的。同样,虽然与这些理想相伴而生的意识形态体系已不再可靠,但它们直截了当的确定性以及空想,澄明的目标却仍然诱使人们思考如何释放在分配的,竞争的体系中的焦虑,这种体系中充满了协商与再协商的价值。毕竟直到现在,我们依旧被现代主义的解放承诺所吸引,正如我们被它的民主管理主义模式所抑制。

艺术领域不仅苦于这些尚未被调和的欲望与现实,还发现自己常常处于一种非常不舒服的地位,即必须与这些欲望与现实协商以确保自身的存在。但在这种协商的过程中,变数总是出乎意料的:意识形态的重新发现与其崩塌引起的伤感彼此对峙;希望在艺术以外的领域发挥作用的愿望与害怕被同一种力量利用的恐惧同时存在;对艺术独立性的肯定变成了述行性的消失(performative disappearance); 直接参与伴随着做出重大妥协的风险——所有这一切都试图掘出艺术中隐藏的价值,无论以自己的方式还是与其不得不服从的力量合作。关于这个问题没有切实的解决方案,但我想再次指出,这些也并不一定算是真问题。

但以上状况的确说明,对艺术生产自身价值的能力,人们存在一定程度的不适感和普遍的不信任。也许我们应该想想如何通过从艺术行为中找出某种具有普适性意义的形式使艺术不再如此受制于矛盾多变的现实条件。尽管这意味着需要从早期现代主义内部和外部借用某些野心勃勃的普适性主张,但这一新的认识必须不断挣脱任何具体权威或框架的束缚,绝不允许自身运动受到限制,也不允许其关注点的艺术性质受到威胁。也就是说,它必须主要依靠前文所述的那些未能和解以及经过分配的主观性。虽然这样说听起来有些自相矛盾,但进一步思考该计划的可能性也许可以释放艺术如今向我们提出的那些复杂程度和生产力都较低的矛盾中存在的部分压力,甚至可以构成一种尝试,尝试进入最初使我们走到今天的解放承诺。上期《e-flux》的几篇文章也许会对这个话题有所帮助。

抽离

Marion von Osten在e-flux第六期的文章《没有建筑师的建筑——另一种无政府主义方式》里详述了法国殖民地的现代主义城市规划工程如何在无意间违背了一开始解放其内部居民的初衷,变成了限制和规定他们行动的工具,以一种严格的从上至下的控制逻辑异化居民。[1]虽然这些工程的建筑师把自己想象成优雅的解放者,但他们似乎忽略了现代建筑里一个重要的缺陷:任何从上至下的统一计划都不可能真的起到解放作用,更不用说这个计划是从另一个社会转移过来的。结果,这些建筑和城区里的居民自然而然地开始挪用以上结构,并通过即兴改造吸收城区格局的逻辑占为己用。

Von Osten指出,他们的解决方案就是把原来的体系打破变成非正式,经过协商的水平交流空间,完全放弃统一的现代主义形式,由居民把这些理念交还给真实的生活。从很多方面来看,这似乎是事物发展的大方向:如果说现代主义关于解放的承诺保有什么持久意义的话,那么与其把这种承诺看作一个中央“领导”分配到下属各层级的权威版本,不如将其视为下属“臣民”利用各种可以利用的材料,以一种中央规划者无法想象的方式建立起来的前景。[2]现代主义从始至终坚持作为一项完整工程提出的纯形式语言只有在变成一副残缺的骨架后才能被人们接受——一个思想的外壳,等待其他东西进来将其填满。从根本上说:如今看来,任何系统如果想要具备解放能力,就必须打好基础,使生活在其中的个体能把追求自由的权利掌握在自己手里——某种程度上说,你必须为自己重建整个系统。

这里,自发建筑(self-building)的成果为我们提供了一幅有趣的蓝图,即如何在不废除其前提的条件下如何从一种意义的结构中抽离出来。这些自发建筑行为除了纯粹的抵制含义,还蕴藏着一种反映现代主义本身不可逆转的改造作用的能量——这种改造从范围上讲是完全的,从分量上讲是无法逃脱的。就其是对统一规划逻辑做出的回应来看,自发建筑同样构成此规划的一种延伸。在某种程度上我们可以说,实验室里的每一种姿态和行动本身都是实验性的。如果这些实验真的无意间超越了原来的初衷,那么我们可以把它放到一个更广泛的意义框架里予以考虑。如此看来,居民对中央规划原有目标的修改并没有废除一种统一的概念,也没有用憔悴的居民从废墟堆里翻找出来的小规模实用主义取而代之,相反,由于它认识到对统一计划失败的每一种回应本身就构成了一份普适性声音,从而打开了一片全新的可能性领域。此处的观点不是要找到一个盛放所有方案的容器——重设规划者的作用,而是指向一种更加令人入迷的境地,释放所有可能性,或者将其从纯粹的实用主义基础中抽离出来。

“但也许他们仍然明白,当人们开始不通过中介或领导自己代表自己时,最激进的设计形式就诞生了。” [3]

一方面,自发建筑见证了某一类型的作者——大型城市规划的建筑师——已经死亡,但另一方面,如果从其广泛的分布,而不是从作者或权威的缺失来看,这种现象还是颇令人玩味的。人们当然不至于因为中央规划者的消失而迷失方向,同理,作者身份也依旧发挥着某种作用。如果权威已经转移到臣民手里,那么即使只有一个单元,一个街区可供他们操作,看看这些作为对中央计划的反对或回应而出现的小型策略如何连成一片,最终达到现代主义的规模并获得其远景目标曾经具有的力量和野心,也是一件极有意思的事。虽然这些回应也许连在真实场合得到切实执行都不一定,即它们的力量也许完全只是象征性的,但我们可以指出,这些小型规划的野心一点儿也不输于柯布西耶的宏伟蓝图,也就是说,小规模反应在其自身逻辑里包含了一项全新的统一计划。

实际上,现代主义在有关普适性主题的思索中从来没有考虑过主题本身的小宇宙。诚然,这也是“开放规划”这个稍微有点矛盾的概念试图解放的东西,但更重要的是,自发构建通过用城区单元周围和内部发展起来的主观世界替代中央权威的逻辑,在拆穿现代主义虚张声势的骗局同时,也唤醒了其中的希望。我们可以说,提供这一希望的美学领域仍然保留着最初的潜力。换句话说,当我们发现该模式执行中的失败时,也许就没有看到模式本身内部隐藏的能量。引导这种能量的方法与现代主义的关系并不大,它更与我们定位文化工作材料的领域密切相关,此处一切开始向艺术回归了。因为我们在没有集中合法形式的情况下暗中寻找的是一种新逻辑:艺术作品如何才能不依靠中央权威的赐予而独立取得自身合法性?此命题的前提是脱离权威,但我们应该从哪个角度入手思考权威缺失的情况下合法性的重构问题?也许应该从其诞生之初就开始留意沉睡在这种对合法性要求周围的能量,也许应该考察在一种姿态还未自觉以前就为其打上艺术记号的那种置换。

你的合法要求

“乌托邦,通过废除刀刃和刀柄,赋予刀以攻击的力量。”

—— 让•鲍德里亚,《延缓的乌托邦》(Utopia deferred)

到目前为止,我都一直试图从针对一种社会体系的小规模或边缘化回应中寻找普适性的意义,但问题是这一主张仍然受困于主观投射的空间——比如整片居住区里一间小小的单元。上一期杂志中,Mariana Silva和Pedro Neves Marqes的文章《设计的逃生路线》(The Escape Route’s Design)探讨了艺术作品具有一种深刻的潜能,可以使自身逃离艺术方案的不确定性与实用社会参与或具体政治行动明显的工具性之间的僵死空间。[5]这也许是个突破口,通过它,我们可以找到一件艺术作品如何在某种程度上表现并坚持自身的内在价值,或者用他们的话说,表现“对超越共识或多样性的交换价值之可能性的持续肯定。”尽管到最后,他们的表现和肯定都要依赖于这种多样性的动态张力——大片潜在可能性中的一个主题——但他们试图通过宣称个体有自由重构艺术作品的含义来向前更进一步。主题表现出要把某个行为放到更广泛的意义框架下考虑的意愿或欲望激活了这种自由,但它的内容远不是这么简单,这种自由同时也肯定了一系列潜藏的条件——那些处于隐身,沉睡,惯性或错置中的条件——它们加到一起就组成了使艺术行为合法化的一种更客观但仍处于推测状态的新手段。正是这种行为与使之获得艺术可能性的条件互相结盟——和Kabakovs所说的那种“让失败的项目变成功”的“突发事件”一个道理——赋予了作品合法性。而这种结盟可能只需要简单地转换一下视角即可实现。

“所有这些描绘了一条经过反复选择的变量与“突发事件”同时参与的艰难长路。从这个意义上说,没有什么项目是失败的——只能说某个变量不成功,换个评判角度或者改变组成要素,即“突发事件”出现以后,原先看似错误的答案就会变成正确的思路,原来失败的项目也会获得绝对的成功。”[6]

Silva和Marques在文中将卡巴科夫夫妇的《项目宫殿》(Palace of Projects)和穿越柏林墙的不同方案做比较。《项目宫殿》是一个由六十五件雕塑和素描草图构成的庞大系统,其中所有组件都有待完成,都暗示着更大规模的艺术作品,行动,观念或声明;而“穿越柏林墙的努力”虽然从本质上说同样处于理论阶段,但出于明显的实际考虑,显然是为在现实中实战操作准备的。[7]然而在Silva和Marques看来,两项目的共同点在于它们都暗指了一种将来发生的行为,根据情况不同,实现的可能性也有大有小。《项目宫殿》骨子里保留了一种乌托邦结构,因为它总是把项目的完成投射到将来,从一开始就与自身的不可能性达成了和解。计划书提出了一种可能性,然后就此打住:“可实现的部分与不可实现的部分彼此纠缠,”承认了这一点,《项目宫殿》作为整体来看,就和任何纪念碑一样除了自身再不能代表别的什么。

另一方面,穿越柏林墙的各种方法虽然同样以方案形式示人,但意图却完全不同,其目标是要按图上画出来的计划展开行动:神不知鬼不觉地逃离东德。同理,如果这些草图中蕴藏着任何乌托邦性质的潜能,最终也会被它们实用性目的抵消。但是,当与卡巴科夫的方案叠放到一起看时,Silva和Marques从“穿越柏林墙”在真实世界里实现的可能性中发现了一种内在性,它可以超出自身界限,同时也赋予卡巴科夫的方案以合法性,使之不仅成为可能,更成为“已经发生”之事。这种认识可能来源于方案行动与一系列条件的结合。这些条件与真实领域使物体和事件合法化的那些共识关系不大,相反,倒是和为物体或事件本身注入高度的推测元素以及潜在的不完整性的认识紧密相连。联系到von Osten的自发构建者,针对现代主义城市规划工程做出的自发构建回应可以被看作是一套全新的城市规划,因为它们将现代城市格局本身作为推论对象加以援引,即认为该格局从本质上讲是不完整的,因此需要借助这些干预行为,才能进入完整的领域。但我们又该如何引用这种不完整性,或将其投射到此类结构中?我们怎样才能找到所谓的已完成建筑项目中隐藏的薄弱环节呢?

方法之一就是找出这些项目完成中的不可见性。Silva和Marques指出,就穿越柏林墙来说,因为穿越必须秘密进行,不能被当局发现,所以虽然计划切实完成了,但整个过程实际上处于隐蔽状态。[8]将一个人从东德偷运到西德这一行为本身就需要,甚至要求没有目击者在场,即没有人证实其存在。举出这个例子就等于宣称不光项目的建筑和“拆毁”无需旁观者出场,而且如果我们承认真实的事件可以在我们毫不知情的情况下发生,那么肯定地断言一个项目是否完成也是不可能的。

行为的发生不再需要观众确认,如此一来,Silva和Marques打开了无数解读的可能性。两人因此为《项目宫殿》提出一种合法性,使其主张反过来从方案领域进入现实世界。与其说该主张宣布了一座纪念碑的落成,不如说它强调了已建好的纪念碑本身就不一定是完整的,或者说还未在现实领域中完全实现其投射的所有意图。[9]从这个意义上讲,艺术将真实收回自身——艺术不再受制于真实,而是真实受制于艺术。另外,我们可以说,《项目宫殿》已经通过将方案偷运过柏林墙,从比喻意义上完成了方案中的计划。

最后,对于Silva和Marques来说,个体最终是通过“形式千变万化,价值自由归属的棱镜”使艺术作品或孤立事件与其延伸意义(无论是社会领域还是其他范围)结合起来。如果我们接下来认定这一归属的许可证理应可以随时随地颁发给任何人,那么为什么艺术价值的协商却表现得如此沉重不堪?也许和意义随机分配打开的空白有关。但让我们回到von Osten的自发建构者,任何自由归属的承诺,只要是一个中央计划做出,就一定不会在体系内得到兑现。尽管它暗含着潜力——小规模的回应通过实用或艺术价值的自由分配可以构成一项全新的计划,但这种潜力必须以某种方式激活。

作者简介:

穆柏安(Brian Kuan Wood):e-flux杂志编辑。

e-flux 杂志 (www.e-flux.com/journal) 是由艺术家Julieta Aranda, Anton Vidokle和Brian Kuan Wood发起的网上当代艺术批评杂志,通过邀请作家,艺术家,思想家选择他们关注的主题进行写作,刻划出今天最值得关注和紧急的议题。从2008年3月开始,《当代艺术与投资》杂志设立"e-flux"专栏发表相关批评文章的中文版,Our Vitamin Blog作为网上媒体同步刊发,每月一期,敬请关注。阅读,思考,写作和行动。

原文注释:

1, Marion von Osten, “Architecture Without Architects—Another Anarchist Approach,” e-flux journal, no. 6 (May 2009): http://e-flux.com/journal/view/59

2, See Gean Moreno and Ernesto Oroza’s contribution in issue #6 as well for a detailed account of this dynamic: http://e-flux.com/journal/view/58

3, Marion von Osten, “Architecture Without Architects—Another Anarchist Approach.”

4, Jean Baudrillard, “Utopia deferred…” in Utopia Deferred: Writings for Utopie (1967–1978), trans. Stuart Kendall (New York: Semiotext(e), 2006), 62.

5, Mariana Silva & Pedro Neves Marques, “The Escape Route’s Design: Assessment of the Impact of Current Aesthetics on History and a Comparative Reading Based on an Example Close to the City of Berlin,” e-flux journal, no. 6 (May 2009): http://e-flux.com/journal/view/61

6, Ilya and Emilia Kabakov, The Palace of Projects, excerpt from text written in There are No Such Things as Unsuccessful Projects.

7, See detailed documentation of each project with translations of text in the drawings here: http://srg.cs.uiuc.edu/Palace/projectPages/palace.html

8, “The performative character of these events would then simultaneously translate into a non-commensurable action, a production of meanings and free spaces, conditions and acts of self-identification, precisely through this absence of an intentional audience, the absence of a predefined performative structure; therefore of a demonstration understood as conscious and intentional, as is frequently the case in the production of artistic value, quantifiable and quantified by law. This exemplary character is then paradoxically extracted from its own characteristics of un-example, namely its unformed and undetermined characteristics, foreign to any commensurable regulation in the effective making of the action.

…

The effective act of crossing the Berlin Wall distances itself thus from the Palace of Projects, given that only when the monument, itself a symbol of aspiring potentiality, is effectuated through the attempts at crossing the Berlin Wall, is it accomplished in Life. Nevertheless, this recognition of the symbolic diluted in life, that is, unrecognizable as such while it occurred, would implicate the negation of the proper identity of monument, its understanding as such, given that the permanence of its status would necessarily make its de-signified establishment in the world impossible. Solely by denying the monument its proper self-referential status as monument could it perhaps, differentiated by this precise negation, permit its own dissolution in the life-world”

9, “Accordingly, and in view of the state of democratic negotiability of value mentioned above, one is confronted with a situation in which history seems to reply retroactively to the proposals elaborated by the Kabakovs’ authors, precisely by the particularity of the attempts at crossing the Berlin Wall in its verticality. The cases of escape from the Soviet regime, perpetuated by numerous people during a determinate period in time, by transgressing the boundary of the Berlin Wall, is equivalent to an equal or corresponding innumerability of projects, whose conception and realization, of individual or collective design, could then constitute an answer or a historical counterproposal to the Kabakovs’ projects. This response, as counterproposal, is given by its exemplary character in opposition to the previously cited demonstrative enunciation of the artist. Put differently, the character of the aforementioned events imposes precisely and necessarily the will or act of taking the design in hand, no longer understood as a project or model but as the physical actuality of an act in its simplicity of idea. With a multiplicity of common objects used for and during its concretization, it does not cease to propose its execution to each inhabitant, individually and without exception.

…

That the meaning found in the Palace’s proposals would have been extrapolated in their unfinished condition and consequently demonstrated a real existence of these individual gestures of social significance, in that the referred projects would have already, truly, at a given moment, and even if in another time and by other means, been effectuated.”

Tags:e-flux评论中文集锦