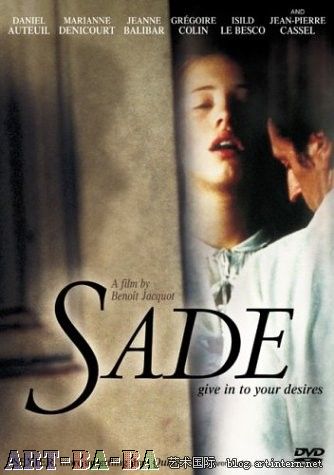

性、暴虐和宗教....与萨德对话

性、暴虐和宗教....与萨德对话

(ZT) by 二言

作者按:如果萨德活在今天,他如何看待今日的世界?两百多年前的骇世文字,在今日是否有着同样的震撼?

问:让我们从你最著名同时也最受争议的作品《淑女劫》谈起吧。你在前言里写道:“在这本小说里,邪恶总是占据上风,美德只是自我牺牲的受害者,可怜虫连连倒霉,成为恶棍的玩物,堕落的对象,她无力逃避无常的野蛮凶残,在恬不知耻和似是而非的诡辩面前毫无招架之力……”当时能够写出这般文字,恐怕需要相当大的勇气。

萨德:是的,三十年的囚禁就是反叛的代价。美德战胜邪恶,善有善报,恶有恶报,这个俗套一直大行其道,有关善恶的训导对我们也是如雷灌耳,但在《淑女劫》里,没有幻想,也看不到美德的前途,行善只是换来鞭打和虐待等折磨,对善的信仰至多只是痛楚后的精神自慰,是下一场折磨来临前的短暂歇息。

问:与其称《淑女劫》为小说,不如称之为一本小说体的哲理著作,因为全书从头到尾几乎就是善与恶的持续辩论。女主人公朱斯蒂娜是善的化身,但她在每一次大难临头时,总是被迫聆听长篇大论的恶之教唆,她虽然竭力申辩,但总是沦为恶的受害者。你觉得这番表现是否符合生活的真实呢?

萨德:善与恶的对抗是许多文艺作品的主题,但这些作品无不例外地以善的胜利而告终。这些作品给读者以幻想和解脱,这就是欺骗。我的创作目的并不在于再现生活,就象《圣经》里一切有关善的训导难道是生活的真实反映吗?如果说我的作品中对恶的过度渲染不符合真实的生活,那么其它作品表达对善的幻想是否也应该承受同样的指责?我创作一些“善有恶报,恶有善报”格局的作品,是有助于对现实的平衡反映吧。

问:也就是说,你的矫枉过正旨在平衡一下善之伦理的过度说教。

萨德:可以这么说,我的目的在于揭开幻想的娇饰,露出现实的残酷。在《淑女劫》中,幻想的温情面纱被撕碎,善的脆弱更凸显出恶之强大。不管对善的幻想如何强烈,现实世界里充满了罪恶,所以我认为伦理的说教不应只局限于善的呼吁,同时也应该包含对恶的警惕,《淑女劫》就属于后一类。

问:你对暴虐近乎礼仪式的描写超过了很多读者的承受能力。你认为这是否在一定程度上阻碍或者削弱了你的其它作品的传播,比如《牧师与垂死者的对话》和一些短篇故事等?

萨德:写作对我来说,完全是一种个性释放,这种表达使我感到身心舒畅。我感兴趣于心灵的挑战──或者说精神挑衅──这种挑战使人们阅读我的作品时,感觉如坐针毡,原先固守的规则和律法都受到了冒犯。在这种震撼下,他面临着两个选择:或者继续压抑自己的个性,或者解放头脑迈向自由。

问:《牧师与垂死者的对话》其实是无神论者和基督徒之间的争论,最后以牧师卸下衣钵混迹情场的结局告终。但在现实生活中,有很多不信仰上帝的人在临终前皈依宗教,对此你如何解释呢?

萨德:这是恐惧心理加上理性考虑的结局。基督徒告诉我们,如果不信教,死后将被打入地狱。这样的说教我们耳濡目染了不少。对于一位无神论者或者怀疑论者来说,临终前他想得更多的是自己死后会怎样,于是他就会有如下这番疑惑:“假如真有灵魂,真有地狱呢?”这就是恐惧。

如果没有地狱──即上帝或者宗教本身就是人造的产物──那么他这番皈依并没有任何所得或者所失;如果真有地狱,皈依也许可以提供某种赎救的途径。因此从个人利益出发,临终皈依不仅提供某种精神安慰,同时自己分毫不损,就好象参加一场无本之赌,何乐而不为呢?所以说,临终皈依是恐惧心理和理性本能驱使下的必然结果

问:但为什么不在生前早早皈依呢?

萨德:很多人入教就是出于这个原因。但皈依的前提是恐惧,离死亡越远,这种恐惧感越弱。所以说,宗教是为弱者设立的。

问:难道天堂对你毫无吸引力吗?

萨德:我们现在所说的天堂只是基督徒给我们描绘的那种情形。一来我并不相信它的存在,二来即使那样的天堂存在,它对我也毫无吸引力。我觉得现实世界充满了矛盾与冲突,这一切更精彩纷呈。身陷囹圄三十年,让我倍感与人交流的渴望。在我看来,那些被基督徒们斥为注定要进地狱的人,如马克思、尼采和毛**,更令我着迷。可见,地狱注定比天堂更引人入胜。你可以说我的内心有着受虐倾向,也可以说我的心理承受能力比较强──使用不同的语汇能够使同一事情得到截然相反的表达,这大概是语言的魅力和力量吧。

问:如果我们在天堂里的所观所感不再折射尘世的是非善恶,而是将己身笼罩于一种永久的幸福感,这难道不是一种值得推崇的幻想吗?

萨德:毒品就可以让你置身于这种幸福的感受,难怪马克思说:“宗教是麻醉人民的鸦片。”事实就是如此。你在现世得不到的东西,天堂的幻想可以赋予你,这种期盼给予你甜蜜;或者说,你的受苦是进入天堂的代价,于是对痛苦的承受能力也随之增强。事实上,所谓的天堂只不过是将尘世的痛苦过滤干净后的幻想图景,是人为的产物。

问:你在作品中,几番提到物理学的进步将推动人们对自身、对世界的了解,而当今最卓越的物理学家之一理查德·费曼却倡议,人类的知识来自科学,但伦理来自宗教。另外,在《牧师与垂死者的对话》的结尾中,垂死者也不忘呼吁良心。你不认为宗教至少在伦理建设方面起着某种肯定积极的作用吗?

萨德:(大笑)有意思的是,你举出了费曼的例子。在性生活的放纵方面,费曼和我可谓是死党。回到你的问题。我觉得宗教的所谓益处,同它在禁锢思想、奴役人性和传播偏见等方面所造成的危害相比,简直微乎甚微。

问: 你在作品中多次赞同对倒霉者的奴役,但你自己却对身陷牢狱感到十分不满。再者,你在遗嘱中将绝大多数资产留给了一位名叫玛丽┄康斯坦丝·雷内尔的夫人,因为她在你生命最后的二十五年内一直为你提供照顾。这种“善有善报”的行为和你在《淑女劫》中所宣扬的“善有恶报”背道而驰。你为什么不在《淑女劫》等作品中也做类似的表述呢?

萨德:我的作品旨在渲染暴虐,而非宣扬暴虐,这两者有着根本区别,但很多人将之混为一谈,这也是我入狱的原因。我在性生活方面非常放纵,但我并不是一个杀人犯。几百年来,人们一直用我在书中的描绘来想象我的为人。如果你仔细看一下我的作品,你会看出,里面的性暴虐描述之细致入微,足以让人不敢向前。这种表达就是对恶的警觉,我觉得它比善的说教更有效。当然,你可以说我的表示就象一记特别洪亮的警钟在敲醒某些人的同时,也会将其它人敲懵,但这是他们自己的心智孱弱所致,用不着我来负责。

问:你提到,很多作品都包含了暴虐的情节,但唯独你的作品受禁,其中的原因是什么呢?

萨德:原因只有一个?性!因为性一旦与道德挂钩,就成了雷区,问题的实质就起了变化。比如你可以出卖劳力担任脚夫,你可以出卖智力当教授,但如果你出卖性能力从事卖淫,那就被视为犯罪。再比如,我们都认为杀身是比强奸更严重的罪恶,但人人都吃肉食,但兽恋却被列为非法。你无法细究其中的道德或者哲学根由,一切只是大多数人主观是非观的反映而已,而这个对错本身就是受到人为定义的,这个“人”就是握有权力的人。在专制社会,权力来自特权阶层;在民主社会,权力来自大多数人,但由于打起了民主的漂亮幌子,对少数人的压制就更显得名正言顺了。

同样,你能够谈及其它方面的暴虐,能够对之尽情表现,但唯有性的表达面临着诸多禁忌。这种禁忌不仅表现在暴虐上,我知道二百多年后英国诗人詹姆斯·科尔卡普写了一首有关用口交来使耶稣复活的诗歌,结果出版者受审判,这首诗歌现在在英国仍然被禁。设想一下,如果他写某人将耶稣从十字架上取下,让他在自己的怀中苏醒。不管这种构想显得多么陈词滥调,不管它与与经书的情节如何不符,大家至多将之一笑打过。但一旦这番关怀以性行为的方式出现,就被责为大逆不道。

问:不过通过性行为来救活他人,这是否太不可思议了?

萨德:死而复活本身就令人不可思议,而让女子在睡梦中接受体外授精并要她为之感到荣幸,我不知道今天的女性主义者对此应该如何看待。《圣经》里的这段情节被视为至高无上,而正是这撮基督徒对我的作品却要横加焚毁。

问:但你的作品里也充满了对女性的蔑视与虐待,给朱斯蒂娜下毒手的几乎都是男士,除了杜布娃夫人之外。

萨德:弱者受欺,这是现实,强者可以操纵舆论工具,以既成伦理的代言人自居,不管他们自己是否遵循这些伦理,或者他们只要在表面上显出正人君子的形象以骗取民众的信任就可──不管是在民主还是专制国家里,情况都是如此。

善是“应然”的训导,但恶是“实然”的存在。为什么作品必须一定遵循有关善的旋律?在我看来,这种游戏规则是因为大多数人意志所向,他们的权力对异己形成了某种压迫,我的作品蒙受的压制无非是例子之一而已。但是我认为,对恶的描述确实有助于人们提防对恶的警惕。实话实说,这种警觉是一种生存的技术与艺术。

问:生存的技术与艺术?

萨德:先说说生存的艺术吧。比如说,你总不希望周围的人总是对你大讲实话吧。比如你穿了一件不合时的衣服,难道要旁人直截了当对你挑明吗?至于生存的技术,你应该承认现实生活中充满了邪恶,这是毋容置疑的,这方面最简单的例子就是自卫,你在别人伤害你之前将他处置,使他不能伤害你,此乃生存之本。许多人惊奇于政客的丑闻,其实他们只是遵循游戏规则而已,倒霉的并不在于你是否欺诈,而在于你的欺诈是否为公共所知晓。这就是生存的技术。

问:这番看法让我想起了现在的政治竞选,丑闻曝光不断升级。

萨德:不仅是丑闻曝光,还要看谁更能演戏。小布什声称耶稣基督是他最崇敬的历史哲人,这是十足的政治谄媚,但不管他这出戏演得多么拙劣,还是有很大一部分人愿意去相信他,因为他至少在字面上说出了他们自己想说的话,这就是虚伪带来的成功,它是为人处世的成功妙诀。

问:就象《淑女劫》中的高级教士一样,道貌岸然底下却以奸淫妇女为乐,而虔诚的外表使他们掠获妇女的恶行没有引起任何嫌疑。

萨德:我还是想回到先前有关虚伪的例子。这方面最典型的例子仍然莫过于梵帝冈了,那里每一经堂的昂贵装璜足以养活一个小国,教士的每一件服饰可以供埃塞俄比亚的一家饥民丰衣足食一年,但他们会象经书上所训导的那样行慈善之事吗?还有那个修女特蕾莎,被捧上了天,但天主教至今反对避孕,印度人口暴增,她的所谓善行无非是给溃烂的伤口舔舔脓而已,对于治疗伤痛无济于事。把这样的人捧上天,除了迎合脆弱的伤感情怀之外,实乃遗毒万世。

问:这让我想起了罗素举出的例子:一位虔诚信徒让妻子过度生育而死,而另一位偶有婚外情的人因为系不好鞋带而出口骂了一句上帝,结果遭雷劈死,前者极受道德的赞誉,后者则被认为死有余辜。有趣的是,在《淑女劫》中,善的代言人朱斯蒂娜最后也是遭被雷电劈穿心脏而死。

萨德:不过我还是以朱丽叶及其情夫柯维尔先生洗心革面来收尾。如果放在今天,我绝不会这么做。

问:为什么?

萨德:称之为时代的局限吧,就象我当初都不敢承认《淑女劫》是我的作品一样。说实话,《淑女劫》在今天看来,里面的暴虐描写已经不象当初那般触目惊心。电影《羔羊的沉默》续集《汉尼拔》,里面的暴虐表现比我作品中的渲染要猛烈得多,《拯救大兵瑞恩》也是如此。表达性暴虐的影片现在也出台不少。

问:你难道不担心别人用你的作品来判定你的为人吗?

萨德:哈哈哈!我要是在于这些,也许早就成为基督教学者了。事实上,我并不在乎别人怎么看我,这就是我的自由,尽管我身陷囹圄三十年。实话实说,我曾为三户贫穷之家提供持续多年的钱财资助,曾经从滚动的马车轮下救出一个小女孩,但你相信这一切吗?

问:果然如此吗?

萨德:千真万确。我受审判、受监禁完全是因为我的作品,人们以作品中的暴虐描述来判定我的为人,虽然他们明明知道我的作品都是小说。

问:即使你的为人并不是作品中所描述的那样,你难道不认为这些作品中的暴虐描述会对读者造成负面影响吗?

萨德:我认为《圣经》或其它宗教经书在历史上造成的社会危害远远超过我的小说,因为《圣经》被用作了教条的经书,被视为绝对正确的信条,被散布于全球各地,为迫害和酷刑提供了坚实的根据。我想不出还有什么书比它造成了更大的危害。

萨德:人人内心都蕴含某种暴虐倾向。比如你的上司拒绝将你提升时,你是否希望他出门被车碾死?我作品中的暴虐行为描述,帮助人们发泄这些欲望。所以有关暴虐描述教唆人们犯罪,我并不以为然。有人因为看了这些作品而走向犯罪,但更多人的暴虐倾向得到了某种发泄,所以作品起着某种稳定作用,但这种作用引不起人们的兴趣,所以只剩下对暴虐描述的声讨了。而我在性描写方面的露骨文字,则为他们的道德谴责提供了炮药。

现代语言中的“暴虐”一词 sadism 取自我的名字,但暴虐并非我的专利,而是人性某一方面的表现之一,我只是在作品中对此做了一番表述而已。如果有人不喜欢暴虐的表现,而将这种愤怒或者不满迁怒于我,我只是成为这种情绪的发泄替罪羊而已。

问:你刚才提到:“伦理的说教不应只局限于善的呼吁,同时也应该包含对恶的警惕。”但很多人认为,你的作品是对恶的一种宣扬。你在《淑女劫》和其它作品里的大番哲理说教也因为与暴虐沾边而几乎无人问津。

萨德:造成这种情况的主要原因还是涉及到对性的禁忌。关于暴虐的描写,我并不是唯一的作者。我看过一些中世纪的宗教绘画,其中有一些表达对恶人的惩罚,对我印象至深的是对鸡奸者(你们现在称之为同性恋者)的惩罚──《淑女劫》中医生对女儿施行的实验就是从这里得到的灵感。这些教会的宣传画上,削尖的木梭从鸡奸犯的肛门插入,再从嘴里插出。我认为这种酷刑在现实中是无法做到的,但这些绘画也说明了性与暴虐确实是基督教文化的一部分。

就象你刚才所说,电影《汉尼拔》里的暴虐场景远远超过了《淑女劫》中的有关描写──比如最后朱斯蒂娜被用蜡线缝补阴道和肛门后再遭受强奸的情节──但因为我的描写涉及到性暴虐,所以倍受压制。你可以看出,一切都是因为将性视为表达的禁忌。我最近得知日本发明了处女膜再殖技术,虽然涉及到性,但由于有了医学这门科学的幌子,于是就名正言顺。

问:这种再殖技术并不涉及到过多的伤痛,而且是在当事人自愿的情况下进行的,这与朱斯蒂娜被捆绑下强行接受阴部缝补有着根本区别。

萨德:你说的根本区别只是局限于形式上。当社会将处贞与道德挂钩,即视处贞的丧失为道德沦丧时,这就会对女性造成极大的胁迫,逼使她们走上了手术台。由此可见,她们的遭遇和朱斯蒂娜并没有两样。

问:最近一部反映你狱中最后日子的影片《鹅毛笔》引起了强烈反响,还获得了美国奥斯卡奖的几项提名,其中包括最佳男主角。你对这部影片怎么看呢?

萨德:哈哈哈!杰弗瑞·拉许看上去比我漂亮多了,而且我没那么瘦。我最后的日子并没有影片中所描述的那么凄惨,不过我明白“艺术的想象空间”──即artistic liscence──指的是什么,就象我在《淑女劫》中设想的世界并不是真实社会的再现,这点我非常清楚。

问:除了抒发艺术表达的自由之外,这部影片还很有意思地揭示了宗教、科学和疯癫之间的冲突。库米亚神父将你归类于道德败坏,罗耶┄考拉德医生将你归类于疯癫,而你认为自己是完全理性的。你对这个角度如何看待呢?

萨德:这是个很有趣的问题。帕斯卡尔曾说:“每个人都必定疯癫,不疯也只是走向另一种疯癫……你不必将邻人关起来来说明你的正常。”我很同意这个看法。

问:比你晚出生两百年的米歇尔·福柯曾在《疯癫与文明》中写道:“在清朗的精神病领域,现代人不再与疯人交流:一方面,理智人将疯癫交于医生处理,因此也就授权于抽象的病理语汇,让这些语汇成为打交道的工具。在另一方面,疯人只能通过一种同样抽象的理智来与外界社会保持联系,而这些理智包括秩序、体力和道德约束,群体的无名压力,以及对惯例的归顺等”。你是否同意这些说法呢?

萨德:你能够用平实的语言在阐述一下这些看法吗?

问:福柯的意思是,医生有权定义疾病,他们将举止不符合常规的人定义为疯癫,将他们关起来,而常人出于对医生的信任,往往赞同将你关起来──罗耶┄考拉德医生给你的待遇就是如此,比如他强行将你反复浸入水中,试图通过呛口呛鼻来“治愈”你的疯癫。你认为自己是个疯人吗?

萨德:(大笑)兴许我会非常享用那番虐待呢!我同意福柯对于疯癫来源的解释。但我并不属于疯癫,因为疯癫之人并不了解非疯癫者的逻辑和思维方式,他们只遵守自己的逻辑,遵循着自己的思维方式。也就是说,疯癫者和非疯癫者是两条平行线。正常人在疯人眼里也是疯癫,只是因为前者在人数上占据绝对多数,自然获取了凌驾于疯癫者之上的权力。而对于我来说,我完全了解正常人的逻辑和欲望,我的行为只是出于自己的偏好,但这种偏好不为多数人所拥有。

问:所以在你看来,同性恋并非一种疯癫?

萨德:同性恋者了解异性恋者的欲望,也不能将他们归为疯癫。但从相反的角度来看,很多异性恋者却不了解同性恋的欲望,倒是这群人从疯癫的绝对定义来说,属于疯癫者。

问:最后我想问一下,你当初的众多作品不但受到非议,而且曾一度遭禁,但二百多年后的今天,你的作品可以在普通书店里购得。也就是说,至少从出版的角度来看,你的作品已经不再受到压制。在比如你本人,影片《鹅毛笔》──不管它与史实有着多少出入──也将你塑造成一位争取言论自由的英雄与先驱。如果你处于二百多年后的今天,你的所为会有什么改变吗?

萨德:现在的压制确实少了很多,当然不能说已经完全消失。比如现在听说过我的大多数人,仍然认为我只是在宣扬暴虐。有了这番道听途说的先入为主,加上道德的钳制,他们就难以对我的作品加以正视,从事无法领略到其中包含的诸多信息──这就是压制的继续。当然,现在社会比我所处的十八世纪后期要开放自由很多。如果我在今天的情况下写作,如果我希望继续挑战心灵与精神,就需要开辟新的疆地,就需要走得更远。

不错

看过萨德的文章,放在200年前是很尖锐,今天看一点意思没有!中国知识界把它看高了!

[quote]引用第2楼guest于2009-4-10 13:18:04发表的:

看过萨德的文章,放在200年前是很尖锐,今天看一点意思没有!中国知识界把它看高了!...[/quote]

不是用来看的,是用来做的,,不是知识界的,是老百姓的-----------您还认为高吗?