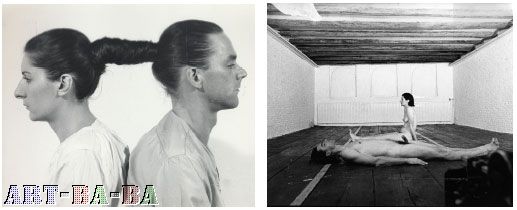

阿布拉莫维奇和乌拉

点击超级资料-Marina Abramovic

Helena Kontova(HK)是Flash Art International 杂志的主编。

阿布拉莫维奇和乌拉在1976年相识,在随后搬到阿姆斯特丹,他们俩自称是“双头人”的组合,一起合作了很多经典作品。1988年,两人在中国长城的不同地点出发,最后在中间汇合,而那次汇合也是他们的离散。

本篇访谈来自1978年的Flash杂志,回顾他们30年前的讨论。

胡筱萧/译

HELENA KONTOVA:作为一个观念艺术家同时又是一个以身体为媒介的艺术家,现在有和你提到的“生机艺术(Art Vital)”一起工作,解释一下这个术语的意思吧,你是怎么开始使用这个词的?

玛丽娜•阿布拉莫维奇:我们和自己的身体一起工作并使我们回想起曾经有过的活力。解释艺术活力这个词让我不得不想到持续的运动、直接接触,穿越界限、冒险等诸多概念。和人的直接接触,能给我的身体和重复我们每天生活一些新感受,也给我的提供了一种全新的工作方式。

乌拉:我们不太同意身体艺术这个概念,我们开始谈论活力就是为了每一个行为实施之后能获得一种新的东西。

HK:对于把艺术工作当成自己的生活你怎么看?

乌拉:不,这不是我的意思。我想填充日常生活和艺术之间的缝隙。对两者理解的水火不容是在欧洲艺术家身上比较常见,而在波西米亚人那,日常生活就是这样(乌拉这里把欧洲人和波西米亚人对立起来了,乌拉是波西米亚人)。事实上我住在敞篷车里居无定所,但又不断地旅行——生活对我们来说就是这么简单、必要。为了我们的工作,我们必须减少自己欲求 甚至到一个极少的程度。

玛丽娜•阿布拉莫维奇:对我来说,我们日记体式的行为就是一种练习,确实也真的保持身材。

HK:你现在和以前的作品有很多共通之处,在你独自工作的那个时候。特别是的创意。

乌拉:有些不一样。

玛丽娜•阿布拉莫维奇:我那些建立在疼痛感基础上的早期作品,它们过于激烈,如果我没有碰见乌拉,我会毁了自己的身体,我当时变得越疯狂地相信这是一种宿命,破坏性就越大,直到遇见他之后我放弃了这些琐碎的感觉残片,那时候的作品有《解脱声音》《解脱身体》《解脱记忆》,之后我们一起工作,开始了新的建设性。(1975年,在前南斯拉夫贝尔格莱德学生艺术中心《解脱声音》现场行为表演中她喊叫了三个小时,直到她失声。 《解脱记忆》是在德国图宾根一家画廊里进行的持续一小时的作品。在观众面前,玛丽娜坐在椅子上, 头向后仰, 以及不间断地说着脑子里想到的词, 当说不出词的时候, 行为过程结束。《解脱身体》是玛丽娜在德国柏林艺术之家长达八个小时的行为艺术。她头上缠着块黑布, 按照现场鼓点的节奏速度, 她不停地舞动着, 直到她完全筋疲力尽地倒下。这三件作品也都是玛丽娜力图尝试身体极限的代表作,这也是她和乌拉合作以前的最后的三件个人行为作品。)

乌拉:我们的共同创作不能单独地被割裂开说是谁的作品,对我们作品的阐释通常也是错的。比如,我相信玛丽娜不是在做女性主义作品。

玛丽娜•阿布拉莫维奇:对,不是的。

乌拉:人们总是把我们看成是一个男人和一个女人的组合,尽管生物学上如此,我们并不是要在男人和女人之间搞竞赛,我们的表演并不是奥林匹克竞赛和Cassius Clay的智力层面——肯定,玛丽娜和我有不同,但这也与随便谁和他之外的人不同一样,所以我们否定通常意义上对男和女的定义。我们两个远超出一般女性艺术家或者什么非女性艺术家或者单个艺术家的身份,因为背负着那些身份做的事远远达不到我们所做事的高度。两人去共同推动,最终又能呈现出一个结果。

玛丽娜•阿布拉莫维奇:另一方面,乌拉和我的早期作品也是受到各种挫折留下的痕迹。

乌拉:因为“有性别”而受挫。

玛丽娜•阿布拉莫维奇:你可以清晰地发现我们并不开心且仍感到孤独。如果你不认识到过分看重性别存在的问题严重性,那在做事情的时候样样都会有问题,就像Gina Pane(Gina Pane,法国女性主义艺术家,与Lydia Lunch 、Judy Chicago一并成为当时世界上有名的女性主义艺术家,她1972年的《热奶》,当着观众的面用刀片割开自己的脸。在后来的作品里,Gina Pane甚至一边流着血一边化妆),你如果还要重复她所做的事,作品就太弱了。艺术所能传达的信息早就比她那个时代宽广多了。

HK:你是说你们已经完全摆脱了男女性别这样一对相互区别的身份认定?但同时你又不能否定确实存在的男女差异的事实给你们作品附加上特殊的意义。你们怎么看待“男-女共同体”的?

玛丽娜•阿布拉莫维奇:我觉得一个完美的人必定是雌雄同体的因为一半是男一半是女,那就是万物。一个男的只有一半和一个女的只有一半,在一起他们就是完美的。男女互相贴近,交往是唯一的行为,因为这才是唯一完全的“人”,我们是既男又女的,我只是一半,他也只是一般,合在一起才是一个人,这一个人所做的事的能量超过半个。

乌拉:我们就是三个方向在工作:玛丽娜从因性的一边,我从阳性的一边,然后还有我们共同的一面。这三者在一起的可能性才是我们工作的地方。

玛丽娜•阿布拉莫维奇:我们没觉得是哪一方在支配哪一方。在行为的过程中,我们感到了充分的自由。当共同要寻求什么的时候,我可以停下来,他也可以停下来。每一个行为的结尾方式总是开放性的——我们俩中任何一个都很默契地知道它会怎么结束,从没计划过。

乌拉:接着说男和女的关系。这也许很难说得明白我们的意思。因为有很多男女共同工作的先例,但他们往往是两个独立的个体,只是同时出现而已。玛丽娜和我则是24小时的生活、工作在一起。Valie Export和Peter Weibel就不同。

(两人是维也纳行动小组成员之一,Ernst Schmidt jr.和Hans Scheugl是另外两个成员。)他们有工作关系却从没有像我们这样的工作关系。其实对我来说是很难在一个女人的生活中生活的,因为很多年前在1973年我有过一段异性模仿经历。

HK:回到你早期的工作,是否是在生理上冒险?

乌拉:我可以做很多心理上不同的事,但这不能称作“冒险”,应该叫做“体验”,从伤害中解放自己,我不想在如此多的伤害中继续生活下去。我做作品是一种“解放”。

玛丽娜•阿布拉莫维奇:是的,乌拉的作品在心理层面是尤为压抑的而我的则在身体层面多一些,这些都是建立在多种危险和冒险之上的。我通常会在观众之面前去逼近这些极限。我展示出危险——我所能承受的极限——又给不出任何答案。结果造成没有真实的危险而且呈现出了我创造的结构,这种结构也可以给观众多种震撼。他不再那么确定:他失去平衡且内心被抽空。

乌拉:在我早期作品中的冒险是为了震撼公众,玛丽娜的则更直接,然而我只拍了6年的录像,我们在共同工作就已经慢慢放弃这种要达到的震撼效果。当然,形式上也许也还是那样,然而我仍然在接近它,正如我们仍然在测试我的身体极限。我得说,在每次表演后我都能比之前在身体上感觉更好。比如一次在卡塞尔表演结束后,我开车开得特别快,因为人们总是有很多关心我身体的表层问题,像“你这不是在自虐吗?”“难道你不痛?”等等。但是你知道吗,疼痛不存在。戏剧性的经验、戏剧性的恐惧——公众正是高高在上地盘算着我们应该有的反应。

HK:所以你不介意身体的疼痛或者其他什么生理上的不适。这些对你来说都不重要是吗?

玛丽娜•阿布拉莫维奇:更重要的是我为什么要这么做。他们拿刀割我,这简直就像外科手术,但又是积极的。对健康来说,刀是必要的。我早期作品里的疼痛几乎是外在刺激所传达的本身的疼痛,我割自己,鞭打自己,直到身体再也受不了了,那一刻我绝对特别真实,因为如果不停下来,我今天就不在这了。现在和乌拉在一起工作很乐观,因为有了更多的建设性。

乌拉:我们的作品是最现实的戏剧。每个人的身体都需要能量去谋生,我们就是想去尽力搜集这些我们称之为“自动迸发”的能量,每人的身体都有这种能量储备,就像鸡如果你砍掉了它的头,它的身体仍然还会扑腾着飞起来,这就是自动迸发的能量。

HK:你的作品背后有什么哲学概念吗?

玛丽娜•阿布拉莫维奇:我们没有多少哲学知识,我们努力展现自己的经验。我们不知道我们遵循着什么,我就是想先做一个作品,然后再去思考它。不把作品当成一个盒子往里填充哲学概念对我们来说挺重要的。我们想在每个事中都尽量我们所能获得的最大体验。所以我们一谈能量储备,谈到身体,你可能会认为是禅宗或者其他的什么哲学的东西在支撑我们的作品,但我们确实只感兴趣于体验!

乌拉:我们对哲学有兴趣但不会就此把它看做是对任何实践的一次自我确认。我们一起工作只有一年,所以很多时候我们的艺术还是建立在之前相对独立的个体经验之上的。

HK:你使自己的身体陷入麻烦就能改变我们的文化体验和观察方式吗?

玛丽娜•阿布拉莫维奇:一方面我是在有意识地使用身体、有意识地接受危险,这个思维可以再往前拓展:人们坐在汽车里速度高达800 km/h,这也是在自杀啊。但两者又不同,有意识地使用身体,冒险,在控制中追寻极限,这就是新的东西。我从未觉得我的工作是危险的,危险只存在于人们的幻想中。

乌拉:看到人们的反应对我们来说挺重要的。在卡塞尔我们做Expansion in Space (1977) 这个作品引起的反应非常强烈。(这件作品在1977年的6月还参加了德国第6届卡塞尔文献展。当时,有九百多名观众在现场观看了他们近三十二分钟的行为艺术表演。两根完全相同且可以活动的柱子被安装和固定在展厅里,这些柱子的重量是他们身体