来源:Hi艺术 周婉京

这期专栏的源起是一次相亲经历。我介绍了一个作家给一个导演认识,过了一段日子,作家介绍了一个不看书的朋友给我认识。整个过程发生在我那个导演朋友的工作室。那次见面甚至都不能称作相亲,因为那个不看书的朋友一直肠胃不舒服,待在洗手间的时间比跟我们谈话的时间还多。不过有趣的是,在这短暂而有限的谈话时间里,导演的邻居、艺术家王老师来访。

这位“隔壁老王”见到我们,劈头盖脸第一句就是:某某的小说太好看了,你们看了没有?我觉得他是我这五年见过的写的最好的中文小说了,可以与博尔赫斯相比……省略号这里,大家可以想象我跟老王争辩了两个多小时,到底这位神兵天降、天赋异禀的某某写得像不像博尔赫斯。我在辩论的高峰,一直强调的是,“我不讨厌某某,但我讨厌你因为某某而给我洗脑的方式!”我很少为一个作家与人争得面红脖子粗。回家后,关上门,转念一想,这事儿真是啼笑皆非——我气馁,气的是我自己何时竟变成了一个文学青年?

画家与作家的“对画”是否成立

如果说我是从艺术青年转变成了文学青年,那么这种转变自身正说明了艺术青年与文学青年是两类不同的人。画家和小说家经常喜欢“对画”(这是他们进行“对话”的一种方式),试图捕捉对方的灵魂,让交往更进一步。我就曾经被上海一年轻艺术家强行“安利”了村上春树的《刺杀骑士团长》,不过说起来这又要怪我了,谁让我先问他——最近在看什么书?他说——《刺杀骑士团长》。我说——我是问,什么严肃的文学作品。他重复了一遍,加了几个字——村上春树的《刺杀骑士团长》。

村上春树 《刺杀骑士船长》 林少华译 上海译文出版社 2018

村上春树迄今出版作品英文封面合集

《村上春樹の100曲》 由音乐评论家栗原裕一郎主编、从村上春树的小说中选出100首歌进行解读 立東舎出版 2018

那么,《刺杀骑士团长》是如何描写画家的?这部长篇小说的日文版最早发表于2017年。书中的男主角“我”是一个36岁的画家,迫于养家糊口的压力,不得不从抽象画转去画肖像画。故事的一开头他就遭遇了妻子的出轨,为了调整心情独立离家在外游荡,最后应好友雨田郑彦的邀请住进了其父雨田具彦的旧居。《刺杀骑士团长》就是“我”在雨田具彦旧居阁楼上发现的惊世之作。至于这张画到底描绘了什么,书中反复提及却反复回避了展示它的全貌,我们只能从散落在全书的只言片语中推断出,“作者有某种想向人诉求的事物,把那强烈的意绪寄托在画面上。”那位向我推荐这本书的上海艺术家对此解释说,他之所以被这本书吸引,其中一个重要的原因亦在于此,那就是——《刺杀骑士团长》非常神秘,关于这幅画究竟什么模样,作者村上春树从头到尾没有给出一个明确的解释。我几乎是“Ctrl+F”这样搜索了这本书所有跟描写绘画有关的细节,最后我找到一段比较还算直观的描写——“画仅以红绿黑三色构成。上面应画的男子还没被赋以明确的轮廓。用木炭画的男子形象隐身于颜料之下。他拒绝被施以血肉,拒斥着色。”

尽管我不太明白这个男子形象是如何既隐身于颜料之下,同时又被叙事者“我”给看出来的。不过,既然“我”这么会看画,那么他的眼光至少是在行家水准之上的。通常会看画的人,自己手上的功夫也不会太差。加上这段最后那句“他拒绝被施以血肉,拒绝着色”,很容易让人联想到法国象征主义画家莫罗(Gust**e Moreau)。村上春树不了解莫罗,不然他大可照着莫罗的《施洗约翰的头在显灵》来仿制这张《刺杀骑士团长》。官能的美感和灵魂的可怖奇妙地结合在一起,明明画的是西方宗教和神话故事,技法却融入了浮世绘、细密画的笔触。这样一来,莫罗不就成了雨田郑彦的原型?

莫罗 《施洗约翰的头在显灵》 142×103cm 布面油画 约1876 古斯塔夫·莫罗美术馆(巴黎)馆藏

法国巴黎莫罗故居(现开放为莫罗美术馆) 摄影:周婉京

村上春树究竟懂不懂日本画

然而,村上要讨论的似乎也不是具体的创作技法。他想讨论什么,恐怕连他自己也说不清楚。这一点体现在他每一次试图进入具体的艺术分析时却总是悻悻地戛然而止上面。围绕着《刺杀骑士团长》最常出现的一个动词是——“浮现”,人物浮现,印象浮现,记忆也跟着浮上脑海。无论这位“骑士团长”是以什么方式与主人公相遇,主人公就是不描绘它的存在方式。当然有人会说,文学家是不愿意指认出“骑士团长”的存在,因为一旦指认完成,存在也就变得不再虚无了。可我却觉得,这些不过是评论人们为村上春树找的开脱,依旧掩盖不住村上并不懂画(至少是西洋绘画)的事实。他也许是懂一点日本画的,按照他描绘书中人物雨田具彦的方式,他清楚地提到了“日本画通常是主要使用胶、颜料和箔的绘画”,并且用毛笔和刷笔绘制。然而再往下,村上就讲不下去了。尽管他又拉出来冈仓天心、芬诺洛萨(在林少华译本中被译为“弗诺罗萨”,此人是冈仓天心的启蒙老师,曾在东大教授黑格尔政治哲学及经济学)来比划了几下“日本画”这个概念的出处,但他反而离“什么是日本画”“日本画和《刺杀骑士团长》究竟有什么关系”这些问题更远。

按照村上春树书中的描写,他所指的“日本画”很可能是有着浮世绘风格的当代绘画,以有动作的人物肖像为主

在这里,村上春树对绘画理解的“浮”既与他希望将绘画落回到文本描写的尝试有关,却也暴露了大部分作家、文学青年在看画时的遭遇。看画,大部人看的不是画,看的是画外的热闹。

当然,我们不该轻视“日本画”的难度,就连赤濑川原平这样既是作家也是前卫艺术家的人也说不清楚究竟什么是“日本画”。对于“日本画”,似乎最好的谈论方法就是“高高举起,轻轻放下”,就连当代的日本人自己也搞不清楚什么是日本画。他们说起日本画时,更多谈论的是一种感觉,这里暗含着一些偏见——认为日本画就是老气、严肃、高姿态、有距离的艺术。相比而言,他们更倾向于接受直接干脆的西方油画。赤濑川原平也因此在《巨匠的风情:日本名画散步》中一方面将日本画比作“老式的日本卫生衣裤一样惹人厌”,一方面又在梳理日本艺术史中“日本风情”,也就是日本画特质的线索。这样的矛盾,这样的口是心非,倒是跟村上春树也有得一拼。

赤濑川原平 《巨匠的风情:日本名画散步》 陈令娴译 远足文化出版社 2021 摄影:周婉京

为了写这期的专栏,我采访了几位作家,问他们最讨厌哪本书和哪张画,他们觉得只要是带字儿的东西就都不讨厌。画可能有一些不喜欢的,但又基于自己是“外行”,或怕说错,或怕得罪人,都表示还是不说了罢。

作家们的回答,他们的纠结,也能从侧面解释为什么村上春树不能懂画的原因——他始终清楚地意识到自己是一个“外行”,所以在能够进入画作深层讨论的时候总是顾左右而言他。同时,村上春树也知道评论本身是一个趣味问题。如果让他来评述沈周和倪云林作品的区别,我想他也难以看出谁的笔触是细而断的、谁的是长而韧的。在这里,我们不说意象和山水意境,姑且只谈笔墨趣味,仍旧是有太多可以探讨。村上春树只描写一张画的意象与意境,只总结说这个线条是动感的,而不说这一下圆、一下斜、一下粗、一下细的区别究竟在哪儿,那么他这句话就立不住。这句话立不住,扬名世界的老画家雨田具彦也好,主人公“我”也罢,就只能像“纸片人”一般随风摇曳。

日本画中的刺客

当我们谈论趣味时,我们在谈论什么

我在布朗大学访学时,有幸通过当时的导师保罗·盖耶尔(Paul Guyer)介绍结识了波士顿大学哲学系的教授亨利·艾里森(Henry E.Allison),后者曾在2001年出版《康德的趣味理论》并是英美哲学界研究趣味问题的专家。与他的交谈中,我意识到趣味问题从18世纪初以来一直是英国道德哲学领域的重要话题,无论是休谟、狄德罗还是哈其森,他们在进入“美”的讨论时都曾首先处理过趣味的问题。哈其森早在1725年的著作《对于美和德性观念起源的探究》中已经指出,“我们在审美对象中的愉悦是独立于任何对象的存在的兴趣而出现的,属于心理上的愉悦。”这篇文章被视作英国学术界论美学的第一篇文章,启发了德语中“美学”一词的奠基人鲍姆伽登10年后出版的大部头作品《美学》。

我们有时候会说英国人“端着”,实际上说的也是一个趣味问题。即便是在以描写孤独著称的艺评人奥利维娅·莱恩(Olivia Laing)那里,绘画有时也是介于高雅的社交仪式与心灵的自我放逐之间的。最鲜明的例子就是她与画家尚塔尔·约菲(Chantal Joffe)的交往,她们在一起时总会相互创作彼此——她拿出小本写下对尚塔尔·约菲的描绘时,尚塔尔·约菲同时将她画在画布或纸上。我们可以称这种关系是一种“对画”,一种“肖像对写”。二人的创作风格又都是简洁、幽默、略带挑逗,所以搭在一起也颇为合适。奥利维娅·莱恩解释说,“我们都把肖像画作为一种获得更深层次东西的方式,尽管并不清楚这个‘东西’是什么。”

艺术家尚塔尔·约菲(左)与作家奥利维娅·莱恩(右)在艺术家位于伦敦的工作室 ©️Suki Dhanda/The Observer

尚塔尔·约菲笔下的奥利维娅·莱恩,Courtesy the artist and Victoria Miro, London/Venice

不过,还真有人暗自追寻这个“东西”,试图通过打破文学和艺术的边界来剥开更底层的一面。英国画家卢锡安·弗洛伊德(Lucian Freud)与其祖辈著名心理学家、哲学家弗洛伊德(Sigmund Freud)相比,研究的不是人的内心世界,而是人体外在的结构。他为人乐道的另一面还有他的裸体画和他与妻子、情人共同孕育的14个子女(除这14人之外,曾宣称自己是其孩子的人多达40人)。在这些孩子中,将近一半现今都在从事文字创作,像安妮·弗洛伊德(Annie Freud)是一位诗人,艾斯特·弗洛伊德(Ester Freud)和苏西·博伊特(Susie Boyt)都是小说家,而罗丝·弗洛伊德(Rose Freud)是一位非虚构写作者。如果说真有哪位艺术家是“跨界”成功了的话,我想弗洛伊德必须算得上是一个。

他曾以“阅读”(reading)为题创作作品,最著名的就是1952年的《阅读中的女孩》(Girl Reading)和1961年的《阅读中的安妮》(Annie Reading)。即便一个人的人生选择可能由许多原因造成,但几个女儿同时选择当作家想必也是跟画家弗洛伊德本人的阅读习惯有关。他的一生都在求索,藏在那些表现主义特征之下的笔触,含有他自幼在维也纳成长养成的一种强烈的怀疑与探索精神。素描和色彩若不能满足他的探索,那么他就把自己埋进书本里。文字的世界,展现的是另一种抽象。

弗洛伊德 《阅读中的女孩》 20×15cm 布面油画 1952

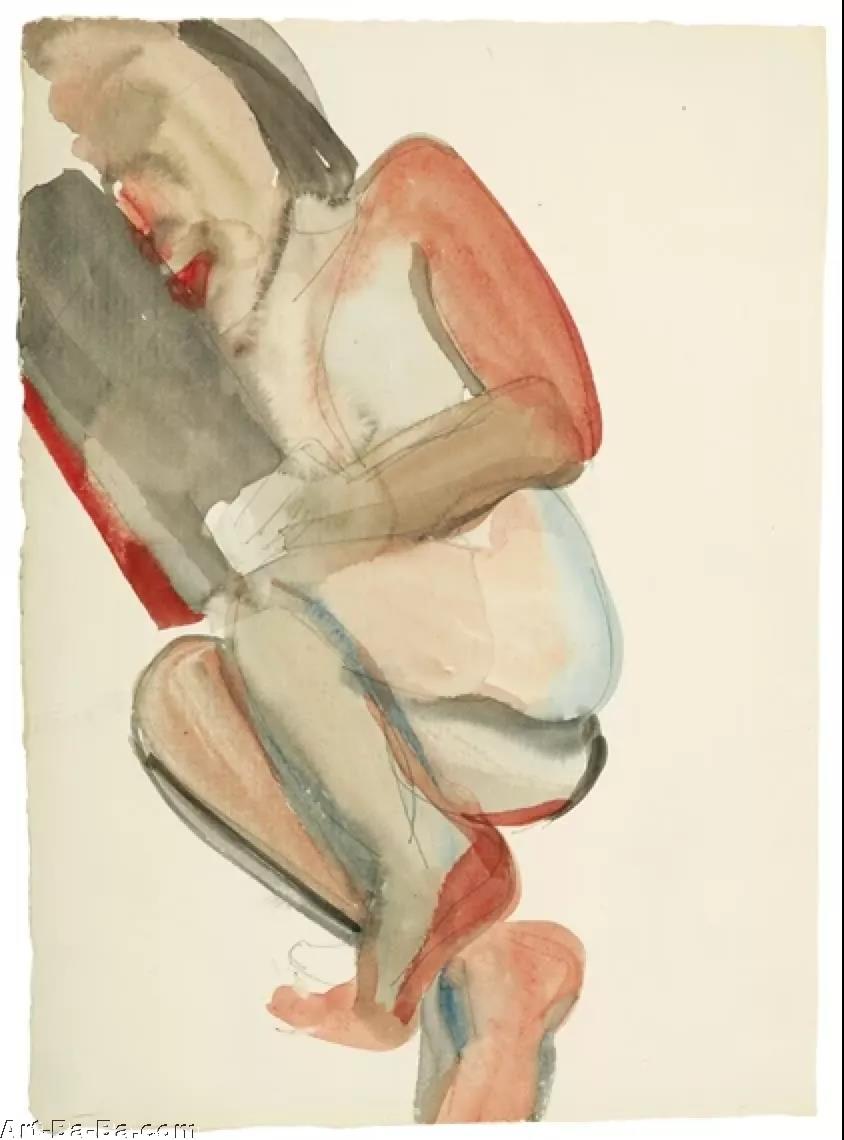

弗洛伊德《阅读中的安妮》 33×24cm 水彩和铅笔 1961

作家喜欢动辄搬出画家来写写,某种意义上,有点像是疫情前大家总喜欢出国旅游——在国外生活容易让人把自己的生活当作一个景观。分明是本地人看到的昏昏沉沉与懒惰,却在异乡的闯入者那里变成了流动的盛宴。看一幅怎么也看不大懂的画,就好比走在他国乡间狭窄的小路上,反而让作家本人的行走显得更加敏捷。所谓作者看画的快乐,大概也是源自于此。

回到这期专栏的开头,“隔壁老王”甩给我的那个质疑,他喜欢谁不喜欢谁其实都是他个人的趣味问题。然而趣味之所以变得复杂,就是因为它在评判之初就牵涉到一个“共通感”的假设,那就是老王认为——他喜欢的东西,其他人自然也应该喜欢,如果我们不喜欢,那么他的鉴赏力就不具有普遍性,这也就意味着他的喜欢不构成有效的喜欢。英国人的“端着”,某种意义上也在于他们对自己文化十分笃定,这种笃定构成了他们的“喜欢”。不过,我们要注意的是,这种趣味带来的是一个闭合的“喜欢”。换句话说,如果一件作品(无论是小说还是一张画)为你带来的不是一种开放性的思考,而是一种拜物教式的崇拜,那么这件作品本身都应被怀疑。

至于老王喜欢谁,这对我并不重要。我在意的是,老王不能限制我的“喜欢”。这也是我认为构成当代趣味评判的基本——评论的双方要在一个平等、自由的角度进行对话。如果老王一直站在文化高地上俯瞰我们这些没他优雅、没他专业的人,那么他自己的趣味也根本无从立足。这是我认为,除了要提防村上春树在谈画时所陷入的那种浮皮潦草的描述之外,更要小心的一个误区。