来源:假杂志

2005年,亚马逊首次引入了“人工人工智能”的概念,把人类智能作为众包(crowdsourcing)服务,创立了Mechanical Turk(www.mturk.com)平台。通过这个开放的服务外包平台,在人脑参与和判断方面有需求的企业或个人用户可以在此发布任务,把大量电脑处理不了的任务,透过电脑的界面外派给世界各地的“The Turks”。通常,平台上的任务是乏味,重复且报酬相对较低的。比如说:分析推特文章的意味和语气,判断照片里笑容和语言的自然程度。也有一些情况,是因为对经济效益的考虑,雇佣这些在线“工人”而不是依赖电脑程序。最后,部分由人脑生产的答案会被应用在训练机器学习的算法。这个网络外包平台,把工作和地理位置完全分离,形成一个全球化的人类智能劳动市场。

林博彦近日在Vanguard画廊开幕的全新个展“……然后我们淹没于云”,集结了三年来他对这个数字网络平台的探索。在访谈之前,我一直想不通林博彦是如何在依然沿用Mturk内部机制的情况下却又试图反思它,直到谈话结束,我明白了他是在这个平台上工作的众多互不相识的工人们的盟友,是“打入敌人内部”的间谍。

受访 / 林博彦

采编 / 杨怡莹

读完建筑的学位后,是什么原因让你想到再去读摄影呢?

我妈在九十年代是做媒体工作的,家里有她的旧相机,我就拿着相机到处拍,拍照就是这样开始的。那时候也开始了在网上使用一些摄影的社交媒体。其实我没有很系统地学习和了解过艺术史,而对艺术的认识基本上是从摄影开始的,因为有些作品是关于一些行为记录或者录像,或者也有讨论摄影跟绘画的关系,慢慢就会接触到更多关于什么是当代艺术,所以整个出发点就是摄影。

你上一个成规模的项目“两个摄影业余爱好者不合时宜的工具”算是一次对摄影本体的讨论,这一次全新个展“……然后我们淹没于云”则关注的是数字、技术、网络,这之间的关注点是怎么一步步转变的?以及先前建筑方面的训练对你的艺术创作会有影响吗?

脱离开建筑教育对我的影响,是我一直在挣扎的事情。学建筑的时候,至少我受到的一套训练是引导和强调要从核心的概念出发,做每一个决定都要有一个合理的解释,必须要为自己的每一个决定做出合理化的辩护——例如,你设计的门为什么开在这,你的朝向、人流规划、里面材料等的选择,必须跟项目的核心思想有所关联。我所接受的那一套教育方法,并不会主观地去评价每一个学生,它只能给一些准则和较为客观的方法,去评估这个学生的项目。而在这个前提下,原生概念与设计的紧密性仿佛就成了最重要的准则。一直以来我都很怕没有这个东西,很怕我的创作缺乏系统和框架。所以我会特别重视架构,重视每一个细节的连贯性,包括所有发散出去的东西都要回到我的出发点上。

以我和黄承聪的“两个摄影业余爱好者不合时宜的工具”系列来说,我们刻意尽量少拍一点照片,因为这个项目的重点在于我们制作出来的摄影工具,就算拿它拍再多的照片,也并不直接贡献于这个项目的概念,因为工具本身已经完成它的任务了。

这一套思维已经很直接地成为我用来判断一件事好不好的标准了,但慢慢给灌输了这套方法之后,我发现它是有很多问题的,或者说这是一种很单一的看待事物的方式。这几年我也有很努力在尝试离开它,尽量相信自己的直觉和作品里原材料本身的力量。

《不合时宜的摄影工具》

选自“两个摄影业余爱好者不合时宜的工具”

致谢林博彦&黄承聪

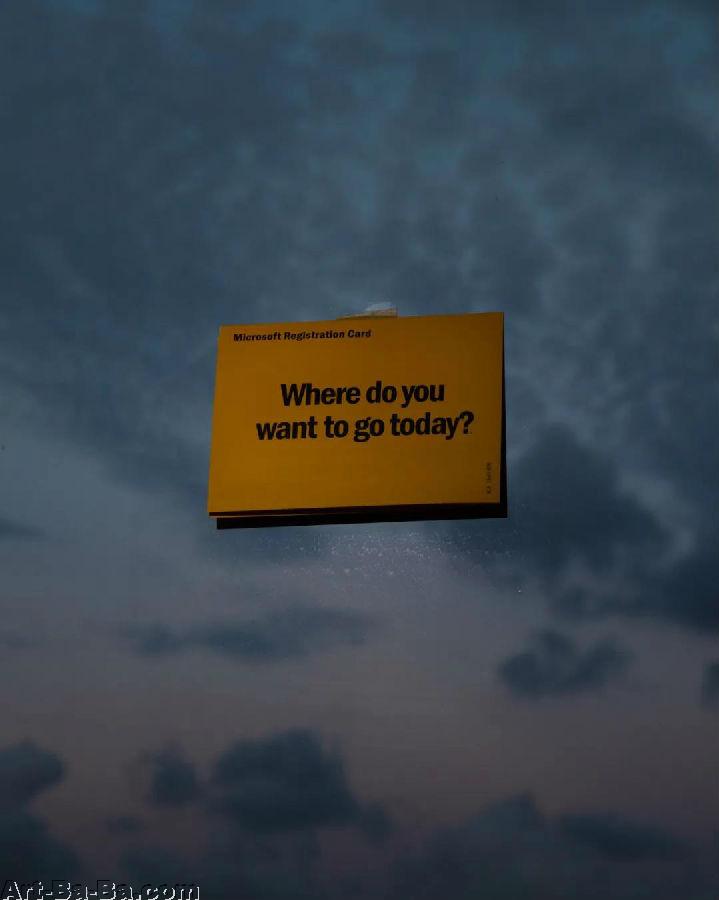

但不管是艺术创作,还是任何其他类型的创作,创作者本身始终需要表达自己的看法,无论或弱或强。而这次展览的态度在我看来是很强烈的,比如微软1995年期许给当时互联网用户的那句标语“Where do you want to go today”,作为一个令全世界人都期待的光明的未来,在这个展览空间内却像幽灵一样漂浮着;而你在Mturk上采集到的任务反馈告诉我们想象的未来非但并未到来,反而人们困守在电脑面前,孤立,逐渐de-humanize(非人化),就像Mturk上的任务本身就是枯燥的单看毫无意义的工作,它让人的工作无论在哪个层面上都更像一台机器,而机器则学习如何像人一样识别信息。

“你今天想到哪里去?”系列,收藏级喷墨输出照片

Vanguard 画廊展览现场,2021

致谢林博彦和Vanguard 画廊

这次展览里那个森林的视频(《没想到这就是未来》),开头是一片星空,是我引导工人们去讲他们所经历过最超现实的任务的比喻:看着夜空,你不知道星星有多少,也无法理解宇宙无限的尺度;只能感受到自己作为一个个体的渺小与其限制,就像你不知道这个平台上有多少个任务,每秒钟多少工人在上面做事,有多少数据在流动着。但平台每天依然在不停生产着资料,无限的资料和照片在传来传去:譬如有人的任务需要去拍54张脚的照片(穿袜子与光脚的),有人负责去看与审批这些脚的照片,但没有人知道它们究竟是为了什么。

《没想到这就是未来》,多频道录像装置

Vanguard 画廊展览现场,2021

致谢林博彦和Vanguard 画廊

《没想到这就是未来》,多频道录像装置

Vanguard 画廊展览现场,2021

致谢林博彦和Vanguard 画廊

对,整个展览有时会让人觉得像悖论,因为可以说这场展览是在反思信息技术和网络技术对人的异化,包括反思这背后纠缠的资本和劳动关系,但你是通过遵循这个平台的内部逻辑,在Mturk上发布任务并从中得到反馈,你在用你认为不合理的平台和必须遵守的条款,得到一个结果,或者说多个结果,以这种方式再反过来反对它。而且整个展览的呈现,都是在手机、电脑屏幕这种当代生活似乎无法脱离的终端里去展示,我们似乎只能永远陷在这个循环里,就好像展览名“……然后我们淹没于云”一样。

在MTurk的平台,只要你有钱就可以通过发放任务,得到任何答案。最初我想了一段时间怎么开始,才能获得一个能够帮助我了解这个平台的回答:我很直白地想到了在屏幕背后工作的人是谁,工作环境如何,用的是什么器材,于是我就发布了第一个任务,让大家对着自己已经关闭的电脑屏幕和工作桌拍摄一段30秒的视频。过了一阵我就收到了视频,打开一看的第一感觉是奇怪,这个奇怪不仅是别人对我那看起来很无谓的任务有所回应,而是我们因为这个交易建立了一种无可避免的权力联系。这种关系是带着某种程度的剥削和窥视的,因为他们按照我的指令,我可以看到他们的电脑,屏幕上的灰尘和手指摸过的油迹都被放大,而他们在电脑屏幕上非常模糊的倒影更随着手机镜头的自动曝光消失于黑镜里。我也能看到他们生活的空间,桌上放的东西,能看到他吃的药,孩子们用蜡笔帮父母亲画的肖像,甚至有时候能听到旁边有人在吵架,这些都是很私人的细节。因为他们要根据我下达的指令来拍摄视频,他们就好像是我手的延伸,仿佛是我控制他的手去拍这个视频,我入侵了他们拍视频的那个空间。虽然我已经尽量给到对于他们的工作量来说一个合理的报酬,但还是有一种很强烈的不道德的感觉。

《人类劳动力的高速公路》,录像截桢组合,2021

图片由林博彦提供

而我发现这种强烈的不道德感其实在我小的时候就有了。我小时候很流行那种去东南亚国家的旅行团,旅行团会安排大家看一些当地人的表演。我记得我小时候看到就会挺难受的,好像我跟这些演员之间有一种很奇怪的等级关系,而且他们的表演往往是迎合旅行团观众想看的,为了符合我们对于其文化投射的想象,以一种工业化或流水线式的状态生产出来。我一开始用MTurk那种很难受的感觉跟我小时候去旅游的那种感觉是一样的,小时候我当然并不明白是什么令我这么难受,但现在长大了,我想我应该去了解这里面是什么让我产生这种不舒服的感觉。而且我觉得,我自己直接参与进去MTurk的这个视角是有意义的,它可以让我看到一些从外部看不到的东西。

虽然里面带着各种不舒服,但你还是把他们反馈的内容做成了作品,如何去平衡这种不舒服其实成了一个问题。

我不知道她是否了解平台上交易的整个运作是怎样,又或者她可能看到这些片段就非常直接地感到一种无法压制的难受。但另一个值得考虑的点在于,这样的事情它其实每天都在发生,而且它真实发生的状态比我收到的和呈现的,只会更糟糕。我的工作可能只是把这个东西带到观众的面前,真的让人们去看到。

而且我也尽量把伤害降到最低,因为我自己都没办法成为那种很狠的、非常挑衅的艺术家。我得首先让自己能够负担得下这种不舒适的感觉。我在下达指令时会说自己是一个艺术系的学生,至少让他们知道这次任务是为了什么,他们是在和谁沟通,让那份异化感弱一点。在最后呈现的时候,我也一直试着去平衡这种不舒服和伤害。比如需要工人们证明自己不是机器人的那个项目(《一件日趋困难和无用的任务》),有一位东南亚国家的男子给我发了自己胸口的妈妈的纹身,和他妈妈的照片,作为证明自己是真人的证据。然后在展厅展示的时候,这个东南亚男人旁边就是另一个用很搞笑的方式去证明自己不是机器人的内容。但是这所有的一切都是同时存在的,并不是我虚构出来的,我得到的答案就是这样,有严肃的、有搞笑的、有满不在乎的,什么类型都有。

《一件日趋无用和困难的任务》,录像截桢,2021

图片由林博彦提供

但是,在MTurk这个剥削关系里面,最恐怖的是我连工人们的创意都买下了。这个平台的条例就是答案归属于给钱提问的人。虽然他们做的可能是一个很重复的,不怎么需要动脑子的动作,但我现在花四五美分可能就能买到他的创意,这是我觉得最可怕的事情。然而,这个平台的条例就是这样。

据我所知这次的项目花了你三年的时间,在这种不舒服的感觉下,是什么推动你继续去推进这个项目呢?

《一件日趋无用和困难的任务》,录像截桢,2021

图片由林博彦提供

机器人的项目这次在展厅里的最终呈现的面貌,特别像我们这一代人或者未来的更多代人死亡后的归宿,看起来特别像一种“现代墓碑”,因为我们的好多资料都在一个手机里了。

那个森林视频,是投到这次展厅内一个将近正方形空间的三面直角墙上,我好奇你是这次根据Vanguard空间来做的调整,还是原本的设想就是如此?

这也是我这几年改变的最大的地方吧,换到以前我肯定不会做一个这样的视频,不会用一个带有第一身视角和情感的叙事方法:我不会用我的声音去读网络工人们的故事,也不会强调我与他们的关系,不会参与其中,我会避开叙事,避免很主观地说出一些自己的看法,更不会通过一个很有情节的方式去说出来。

《没想到这就是未来》,多频道录像装置

Vanguard 画廊展览现场,2021

致谢林博彦和Vanguard 画廊

《没想到这就是未来》,多频道录像装置

Vanguard 画廊展览现场,2021

致谢林博彦和Vanguard 画廊

我最后才注意到整个展厅进门的位置高高地挂着“There is no place of worship on this street”(《这条街上没有礼拜场所》)的灯箱,是想表达传统宗教的缺位吗?

《这条街上没有礼拜场所》,灯箱

Vanguard 画廊展览现场,2021

致谢林博彦和Vanguard 画廊

但在你这样的放置和提示下,就会让人感觉,亚马逊好像代替了从前的宗教,微软成为了国王,科技就像新宗教和国王一样成为人类的新主宰。

《这条街上没有礼拜场所》,摄影,2021

图片由林博彦提供

你在隔离酒店对着窗拍“Where do you want to go today”那张作品时,感觉会像在完成你曾经发布的那个让大家对着自己的窗外拍摄一段短视频的任务吗?

《你今天想到哪里去?(薄暮)》,摄影,2021

图片由林博彦提供

最后,分享一个你曾经在Mturk上接过的最最最奇怪的任务吧。

林博彦|1988 年出生于香港。2010 年毕业于香港大学建筑学院,2015 年毕业于伦敦传媒学院摄影系。林博彦始终对技术、媒介与人互相作用的交汇处保持着持续的关注。在近期的创作中,他对互联网的长期兴趣让他的创作实践自然而然过度到了数字技术及产生的数据的相关平台、机制和逻辑。通过多媒体装置、行为表演和文本等呈现形式,他采用平台本身的语言以及“在地性”的研究方法,探究这些技术中的政治和个人意味。过去两年中,他的作品有两个主要关注点,分别是线上劳动力外派,以及社交平台与注意力经济,并在此过程中对早期互联网发展的历史和叙事进行反思。