来源:空白艺论KONGBAI

大都会艺术博物馆举办的展览“图像一代”(The Pictures Generation)回溯了20世纪70年代在艺术学院萌芽的前卫艺术这株温室兰花,到了1984年(展览作品的截止日期),它已然在纽约艺术界的寒风中凋敝。这场运动影响深远的标志性方法是挪用:窃取或模仿现存图像,破坏并(或)耽于修辞发明。

展览“图像一代:1974—1984年”,2009年

图像艺术诞生于经济衰退、幻想破灭的年代,它同夜生活场所的朋克摇滚、学术界的解构主义式苦心孤诣一道对主流文化嗤之以鼻。它在两个极点之间摇摆不定:讽刺的滑稽表演与生涩僵硬的批评。若任选一件展览作品代表全部作品,则是艺术家谢里·莱文(Sherrie Levine)在1979年轻而易举创作的系列作品中的某张照片:她依照乔治·华盛顿(George Washington)与亚伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)的头部轮廓裁剪时髦杂志上的时尚广告,后将之装裱。我们看见,神圣的总统与(剪影、彩色摄影形式的)优雅模特儿断断续续地交替出现。我们的大脑无法立刻理解这两种形式,我们的内心也是如此。影像无法中立。它们与基于“美国”概念的政治、社会联系密不可分。

© Sherrie Levine

© Sherrie Levine

因此,莱文以风驰电掣之速回应了图像艺术经常提出的主张:再现如何刺激意识、影响我们?其意图何在?请注意:此类作品别无他用。尽管它们纯粹、纤细、脆弱,却证明了艺术策略在批判性认知层面的局限性。即便“图像一代”的余下部分(照片、绘画、素描、拼贴、装置、声音、电影、视频以及画册、杂志、纪念物等)时常博人眼球、偶尔诙谐,却略显粗疏。在自拍摄影师辛迪·舍曼(Cindy Sherman)的特殊案例中,它是卓尔不凡的。

© Cindy Sherman

本次展览在大都会艺术博物馆新落地的、宽敞的摄影画廊举办,由摄影部副主任道格拉斯·埃克隆(Douglas Eklund)策划,它主要讲述了聚集在纽约的两个艺术团伙的故事。在20世纪70年代末的索和区(SoHo),如有幸在加州艺术学院或纽约州立大学布法罗分校求学,可谓身处天堂。加州艺术学院的学生可以接受观念艺术家、传奇教师约翰·巴尔代萨里(John Baldessari)的教导。在巴尔代萨里布置的作业中,他指导学生拍摄他们亲自表演的老电影剧本节选。[其成果是从1973年至1977年的脚本资料汇编,并唤醒一个由让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)克制的激情所感染的时代。]

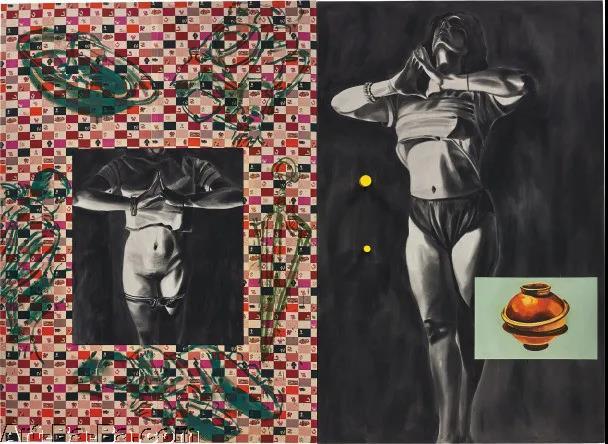

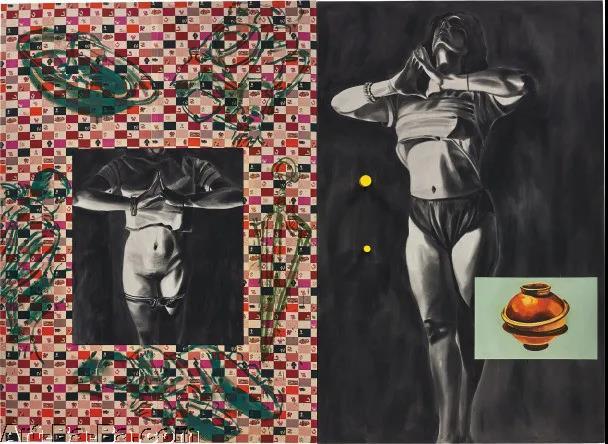

© D**id Salle

© D**id Salle

加州艺术学院的明星是大卫·萨尔(D**id Salle),在与厌恶的多数同辈画家决裂后,他以画家的身份闻名。他还是美国新表现主义的圣骑士朱利安·施纳贝尔(Julian Schnabel)的主要盟友兼竞争对手。萨尔的早期作品在此次展览中亮相,包括由一组令人颤栗的照片(讪笑的赛车女郎、裸胸的非洲舞女)组成的精巧且诡异的装置、忧伤的音乐、闪烁的灯光,埃克隆恰如其分地描述成“异域宗教的教堂”;这些作品予人启迪。

© Robert Longo

© Robert Longo

© Robert Longo

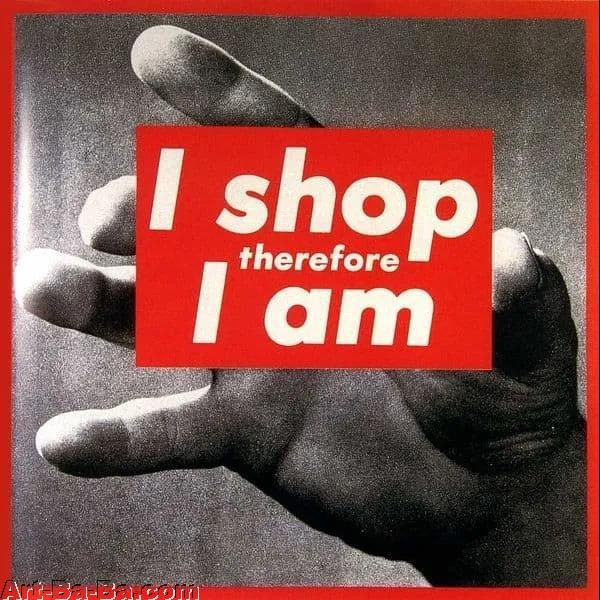

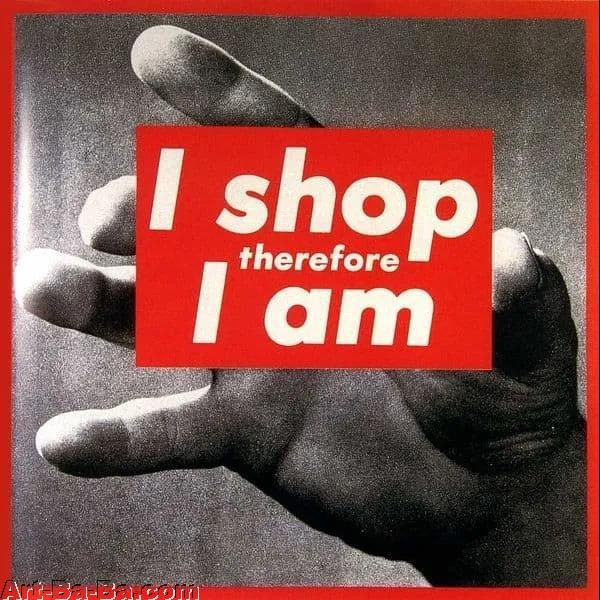

布法罗分校同辈学生中的翘楚是一对学生情侣:辛迪·舍曼在聚会上乔装打扮,逗乐伙伴;罗伯特·隆哥(Robert Longo)沉迷于大男子主义电影情节中的偶像。理查德·普林斯(Richard Prince)是一位多才多艺的恶作剧者,早年因复制万宝路香烟广告而一鸣惊人,芭芭拉·克**(Barbara Kruger)因构思巧妙的女性主义宣传画而闻名,谢里·莱文重新拍摄爱德华·韦斯顿(Edward Weston)与沃克·埃文斯(Walker Evans)的照片,因一举道破创作者的艺术神秘性而大获成功,三人以坚定的态度自发、独立地加入了这场艺术运动。摄影师路易丝·劳勒(Louise Lawler)值得特别留意,她在华丽的公寓内以冷淡的视角拍摄昂贵的艺术品,一如大学毕业回家的特权青年无畏、无情地对父母的审美指手画脚。

© Richard Prince

© Barbara Kruger

© Sherrie Levine

© Louise Lawler

为了调解展览的喜剧性,不妨看看天才型表演艺术家迈克尔·史密斯(Michael Smith)的视频作品《小孩一辉》(Baby Ikki,1978年)。他扮演穿着尿布的小孩一辉,在曼哈顿下城区的车水马龙中蹒跚前行,引路人发笑,愤怒的警察只好粗鲁地将他从危险处请走。埃克隆写道,一辉代表了一代人的定位,“为了融入美国主流文化而被幼龄化”。饶是如此,他是有趣之人。

© Michael Smith

我错过了1977年秋季在公共资助的画廊艺术家空间(Artists Space)举办的“图像”(Pictures)展览,它由评论家道格拉斯·克林普(Douglas Crimp)策划,是一个因掀起风潮而旋即成为传奇的群展。莱文与隆哥在其中,萨尔、舍曼与普林斯没有参加。这是一次试验性事件,加利福尼亚州人杰克·戈尔茨坦(Jack Goldstein)的电影短片足可说明一切:米高梅狮子不停地咆哮,训练有素的德国牧羊人按时呼喊。

© Jack Goldstein

隆哥的作品预示了后来的大尺寸画作,那些精心打扮的市民被**命中的导演照片成了新浪潮艺术的虚拟标志,其中三张沉郁的照片曾挂在大都会艺术博物馆的大厅。不过,这个展览预示的异类感性迅速风靡:艺术中的早熟、聪慧心态应当由批判性话题引导,而非一味地追随他人。

“后现代主义”是密码。克林普、克雷格·欧文斯(Craig Owens)、哈尔·福斯特[Hal Foster,1983年出版的名为《反美学》(The Anti-Aesthetic)文选的编者]等批评家受到哥伦比亚大学教授、学术期刊《十月》(October)杂志的创办者之一罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss)的影响,他们与其慎重推荐的艺术家们争名夺利。事实证明,艺术家与猫一样,均不足为道。少数艺术家与萨尔为伍,鼓吹一股绘画潮流——它由复苏的艺术市场、在意大利(实则短暂)与德国(事实并非如此)兴起的全新风格共同推动。作为一种流行现象,图像艺术被模糊成了涂鸦、俱乐部表演、DIY电影与视频以及下东区年轻人的肆意妄为等喧闹场景。

直至1982年的一次展览,我被舍曼的宽屏彩色照片震惊(她在电影式构图的孤寂画面中扮演焦虑或弱不禁风的女性),从而意识到,图像艺术家过于聪明,反而难持之以恒。舍曼的照片既有一些新事物(极具专业控制力的希区柯克式单帧电影画面),也保留了旧事物[兼具微妙想象力与视觉美感的绘画式发明,不禁让人想起伦勃朗(Rembrandt)等老大师]。

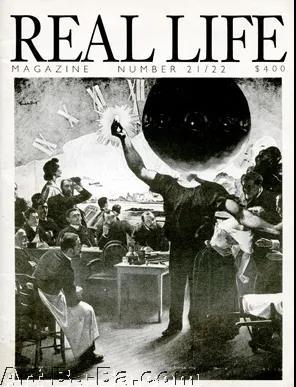

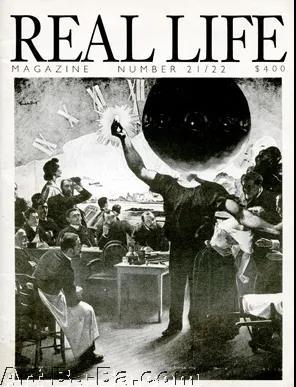

由画家托马斯·劳森(Thomas Lawson,时任加州艺术学院院长)于1979年主创的低成本杂志《真实生活》(Real Life)将图像艺术家的世界观略作删减,这甚是讽刺。在彼时的环境中,独立于文本、影像的“现实”这一主张最能让自视甚高的知识分子心动——借用法国哲学的流行词语,可理解成用“符号森林”中的“拟象”来“构建”意识。[1982年,哈尔·福斯特写道,“众所周知,实在界无法直接被理解:我们只有它的(错误)再现”。]生活也并非足够美好。

1979年,萨尔以悲愤之情发表了一篇题为《绘画已死》(The Paintings Are Dead)的个人宣言,但并不意味艺术家是深刻的思想家。作为浸濡于大众传媒、接受研究生院校培育的一代人,面对20世纪60年代既定价值及之后革命理想主义的普遍崩溃,他们激动地认为自己可以识破自然而然的世故并瓦解长辈的权威。但他们也经历了可信传统(让生活变得真实、让现实值得一过)的遗失。“图像一代”展览中的许多作品散发出试图掩饰不可言传之情的巧技的担忧。这正是舍曼的意图,她在1982年声明,追求“如鲠在喉之感,这或许源于绝望或泪眼婆娑的忧愁”。(在成功之后,她继续探索其他可识别的体验感与经验。)戈尔茨坦那条尽忠吠叫的狗与隆哥遭受袭击的市民代表了兴奋与压迫的双重纽带。萨尔早期画作中阴沉的裸体暗示因性沉迷而耗尽了感官享受,遑论爱或喜欢。莱文优雅地触及过往艺术家熟悉的神经,并手工复制现代艺术品,它像阿拉丁神灯的拓片,却不会出现服从内心欲望的精灵。此次展览捕捉到了这些特点及其他辛酸痛楚。图像的时刻转瞬即逝,但它依然存在,仍在震动。

*原载于《纽约客》杂志,2009年4月,收录于Peter Schjeldahl, Hot, Cold, He**y, Light, 100 Art Writings 1988-2018, New York: Harry N. Abrams, 2019, pp. 135-138.