来源:日常陈述 金锋

诗人宝光

政治的神秘主义,一旦昭然若揭,

也就决定了自己死亡的日期!

——黎曼

1、我手头有许多关于黎曼的资料。这个上帝都不希望他多活一天的知道宇宙密码的人,1866年在异国他乡带病身亡。黎曼知道死期降临,在四十岁不到的某天黄昏,他接到了上帝的一帧邀约,坦然地陪上帝喝酒去了。黎曼是谁?这里不表。但黎曼与诗人宝光,在黎曼离世后的一百五十五年的今天,还不能不表,因为“方程ζ(s)=0的所有有意义的解都在一条直线上”这个判断,在数学界依然还是一个世纪难题,而宝光的诗歌在我看来就是黎曼猜想的另一面,它也在ζ函数的另一条直线上,似乎宝光诗歌在语法上的密钥也直接链接着上帝与死亡。

方程ζ(s)=0的所有有意义的解都在一条直线上

2、损一件事或褒一件事儿,都是要有思路的。选择黎曼来说出宝光,就是为了远离诗歌的批评圈,有意拒绝共同体,对于诗人来说,语言本身携带着力量。我找到了黎曼与宝光的共同点,这就是“庇护所”,一种自洽而自由的思想空间。在这个空间里,自己是自己的主人,自己选择让自己的健康走向分裂。语码是什么?它不过是精神的函数,这个函数无路可走,直奔死亡。

3、我一直觉得诗歌是没有共同体的,特别在中国。一切的共同体都过于集体主义,而共识是无法构成独立诗歌的。诗歌是共/识的敌人,诗歌只能独自听牌。

4、黎曼要有共同体的话,他与高斯就不可能相互欣赏,也就没有后来的希尔伯特,也就没有哥廷根精神……

5、“方程ζ(s)=0的所有有意义的解都在一条直线上”,这是关于素数排列规律的猜想。非平凡零点是借用了解析延拓而看到的图像,上帝是否首肯?一切还都在纠结之中。这是数字的麻烦,是素数的诡异。诗歌也是函数,是因为字与词的飞翔,它的不定式如何算是合适的?这个判断与权力,在诗人手中。算法,也仅是算法,这才神秘得有些勾人。

6、宝光的诗歌,在他那里,存在着一种算法,字、物、肉被重新归类,或混搭,或在新的粘连中被切割、篡改,它们总是会在不该交汇的地方汇聚。

7、从上世纪八十年代开始,宝光的诗歌就是按照只有他知道的密钥,在他的算法里肆意妄为。面上好像有一种不变的节律,假装在音符上保持着平和与暧昧。而实际上,这些诗歌都是出自一个叫做“算法装置”的思想机器,它像泉水一样把句子汩汩流出,扰乱着词语的正常秩序。在这样的情形下,诗人的写已经不重要了,诗人是自己的王,而王在诗外。

腐烂的月亮闪烁其辞

8、一种不变的节律,一种持久的平衡力,在音符散尽之处,自己坠入词语的漩涡。透过生死 才能看清存在与虚无的迥异之处/正如我们所知 锥形钟罩里的时间并不代表重生。诗人是特别爱表达生死的。我们一同去档案馆寻找前主人的遗体 /法院前的广场上 我活着恐惧着并试图用活着的意义/换取正~义的棺罩与镰刀。宝光诗歌中持久的平衡力,我觉得某种程度上来自于对生存状态的捉弄与“消遣”,对于死亡,诗歌总是向死而生的。

9、存在着两种不同的对死亡的态度:一种是“向死而生”,另一种是“未知生,焉知死”,这无疑也是对生死的两种不同算法。诗是咒语,是吟唱,走向的是宗教,是“向死而生”;孔子的生死观,是入世。而入世的观念,其实离精致的利己主义很近。用死亡来撬动“活着”,让“活着”在死的属性之中,中国的传统,并没有这样的准备与练习。

10、水上的磷火是死者遗留给尘世的话语 /它多象是阴郁的生~殖~器~官/人妖的嘴的标本 肉欲中变态的孽吻。宝光的诗歌,从不会正面描述死亡,它用一种被流放的言说,奔向一个未知的目标。诗人总是粘连着漂浮的意象,让字与词在似乎不经意的位置在共振。不让字、词燃烧与流浪,诗歌是出不来的。阴郁的生~殖~器~官,肉欲中变态的孽吻,在我看来都是向着死亡而对“活着”的肯定,死依据生而活着!

11、我很是奇怪,宝光是怎样做到用差不多四十年的时间,只是“制造”在形式上归类于现代主义的诗歌:那种经书式的长句,以及大段没有标点符号的咒语般的“唱书”。也许宝光不会承认他是“制造”,他只会说这才是创造。没有创造,哪来灾难?也是,他的自证与自洽,轻易不会流露给外界。比如,他会用《献辞》佐证《伪证六章》,用《寓言》并置着《最后的晚餐》。光宝用几十年的时间实际上就做了一件事儿,诗歌是均衡地前行的,不要听从指挥,但要保持队形;不要装逼,但要妖娆迷人……

颓糜的光线穿过黎明却依然散发鲜榨浆的气息

12、一个过气的江湖大哥,一个吸毒者,一个诗人,它们构成了一个直角三角形的三条边。费马当年也许是知道了这三者之间的特殊关系,所以他说出了他的大定理:当整数n>2时,关于xn + yn = zn 的方程没有正整数解。但是,当n=2时,方程a²+b²=c²,两直角边a、b与斜边c之间,存在无数三元组数, 这叫毕达哥拉斯三元组数。宝光就是一个直角三角形,在他身上存在着无数的毕达哥拉斯三元组数。

13、江湖、毒~品、诗人,这已经很画面了。这样的画面很多吗?很多!书记、红领巾、小姐;乾隆、和珅、民兵;筷子、手帕、玫瑰;毛老太、麻将、扬州;芯片、模型、熔断……但只有诗人宝光可以在高墙与防御中拿腔拿调贼不走空。

14、一个幸存者深信洪水淹没了教堂的尖顶/一个吸~毒过量的诗人死于梦幻/一个讲述腹语的厨师为晚宴准备另类的脑浆/一个**为牧师无偿提供后现代性欲。有时,毒~品展示了身体令人心酸的一面。当毒~品是直角三角形斜边的时候,两直角边,实际上是不需要扳手劲的。诗人也许非常知道,诗的位置属于江湖,属于地盘,属于兄弟与银子。在江湖时代,怀念绿林,这种素质,思绪才能错乱地逻辑,一个具有后现代性欲的牧师才能有效地逼良为娼。然而,这时直角三角形的面积并不是最大的。

15、在诗人眼里,江湖、毒~品直接地就可以叫做政治,死亡与爱也是政治,直接地说,“活着”本身就只政治。诗歌必须假惺惺地先陷入政治的圈套,这样才能名正言顺地用写诗的方式来搞政治,搞出属于诗人自己的态度与语法。这样,诗、毒品与江湖在搞/政治中三位一体了,它们激烈地使字成为了肉,成为了惰性现实的“*炮与玫瑰”。

16、从朗西埃的看法而言,江湖、毒~品、词语是需要重新“配方”的,这种叫做“审美配方”的理论可以把僵死的字解放出来,字要离开《字典》为它固定的位置,字有它自身猖獗的一面,它需要放飞,需要堕落,需要革命。

现在的我至少掌握七种以上点燃奠烛的方式

17、重新配方就是政治。一切带有权力意志而强加出来的原则,它在传达出政治话语的时候,词语无疑地带上了某种规定性。诗歌正是用来为词语的束缚解套的,诗歌是为强加性划红杠杠的。如今我只剩下最后一个敌人 它就是词语/如果我使用过的词语足以颠覆盲目的假设/我相信她会把我冰冷的阳~具带上法·庭 /为一出荒诞剧提供法·律援助 ……

18、在诗歌史中颠覆诗歌,这种思路是狭隘的。诗歌其实是在搞与玩/政治的过程中,顺便颠覆与搞了诗歌本身。

19、所以,诗人要有偏爱与脾气,要精神分裂得既健康又撩人。有时原创是来自脾气的,当然把它看成是一种性格也无妨。一个很好的例子是柏拉图的。柏拉图不喜欢诗歌与艺术,他觉得这些东西只是模仿的再模仿。柏拉图喜欢数学,酷爱几何,他觉得几何对接着真理。对于文字,柏拉图觉得书并没有生气,用死灵魂来比喻毫不夸张。柏拉图为了让书本有生命,他原创了一个“文本”,就是《对话录》。他觉得“对话录”是活着的。他写苏格拉底,好像死后的苏老师就在他的身边。

20、我这样说,是想表达一种看法,假如同时并置着一些看似毫不相干、甚至相互抵牾的思维方式,它们最终是如何获得僭越并且被统摄到另一个界面上的?我说的是数学思维、江湖思维、瘾君子的思维以及诗艺,这些有时无法合一的思维方式,它们的确在某种死亡的引领下,混成、搅拌、传染、撞击,最终汇聚到一个崭新的高度,服务于一个诗人的选择,服务于一个诗人自己对自己的言说。我硬要把数学思维强加给宝光,这显得有些不合情理。但我需要一种精准的表达,以达成我对诗人宝光的判断:他具备特殊的理性控制能力,而这种能力来自江湖,其范式类似于数学。算计、规矩、原则、戒律这些情感之外的东西,它是有着层级的,从小弟到大哥一如从初等数学到高等数学,中间的看不见的隐线其实是非常理性的界定。在数学上的表达是这样的:“如果对于变量x的每一个值,变量y都有唯一确定的值与之对应,那么变量y称为变量x的函数。”这句话开启了高等数学的大门,其中每一个字都不应有引起一点怀疑的阴影。是不是,表达一旦精准,某种敏感油然而生了?诗人宝光是极其敏感的。诗人的言说背后有着类似于数学思维的特有逻辑。

我能看见他们所看不见的天象不过是一堆尘埃的梦

21、狐疑的目光审视看仿伪者的手艺 /费解的笔触在戏仿牵线木偶们夸张的表情 /呆滞如死水的灯光倾刻/得异常活跃 追逐颠覆的节奏。照例,诗人应该浪迹天涯,因为肉身一旦不安居一隅,家园的安全感就会消失。我一直觉得诗人需要有失地之感,他的安全在于全部的大地。但宝光并不是这样,他大部分时间还是固守在出生地。是在出生地、在家园做到魂不守舍心不在焉,在与外来人口共讨生活的现实中,精神在流亡,诗人宝光做到了这一点。宝光需要的某种干预与被干预,他都具备,他是富足的。他习惯于在他的家乡不断转换频道,在脱轨、变道、急刹车之间,诗歌获得了它的地盘。字的自由来自于诗人对提线木偶的智慧放纵。

22、继续说“字”。没有家园感的文字才是有温度与思想的。是“字”要逃遁固定的位置,寻访与它不甚相关的“物”的意义,诗意才能萌动与跳跃。这个意识只有诗人先具备了,才能有意识地解放给文字,让文字离开身体,自行去游走,字与字才会激烈与亢奋地各自配对,相互粘合,不行就清盘重来。朗西埃说,文学永远是现实主义的,它必然把大众带向更宽广、更基层、更激烈的“抿住”之中。而这样的意识与设计是一定在文本中构思的。诗歌可以不低调,不谦虚,可以给自己一个权威的位置,并详装自己有自律,能管理好自己。这个念想也是为了日后被人搞的,是为了被人拉下马而设计的虚位。这是诗歌背后文本的得意与够劲的地方。诗人就是在文本与字之间滑动,它的坐标点来自现实的问题语境的残酷对应。诗歌的可感肌理在于如何转换。它可以是看的,可以是读的,可以是表演与批评,可以钟情于遐思,也可能把毒液当成了琼浆。这时肯定是诗、哲学、政治一起搞了,谁跟谁也没有必要再去细分了。

23、需要一些不荤不素的“抿住”,或荒腔走板,或蓄意起哄。

24、从当年执政者的文件夹里我偷走了/无名冤魂的生·殖·器·官 他们的精液和信仰/把它们统统藏进壁炉里的医用电子烤箱……从上世纪八十年代末期过渡到九十年代,大家已经觉得从假设求证推理没有了力度。理想主义的共同体解散了。一个拙劣的伶人怀揣着梦和激情,最后在墨西哥的蒙面骑士那里找到了归宿。“受够了就是受够了!”一切清零重来,这是新诗歌的开始。

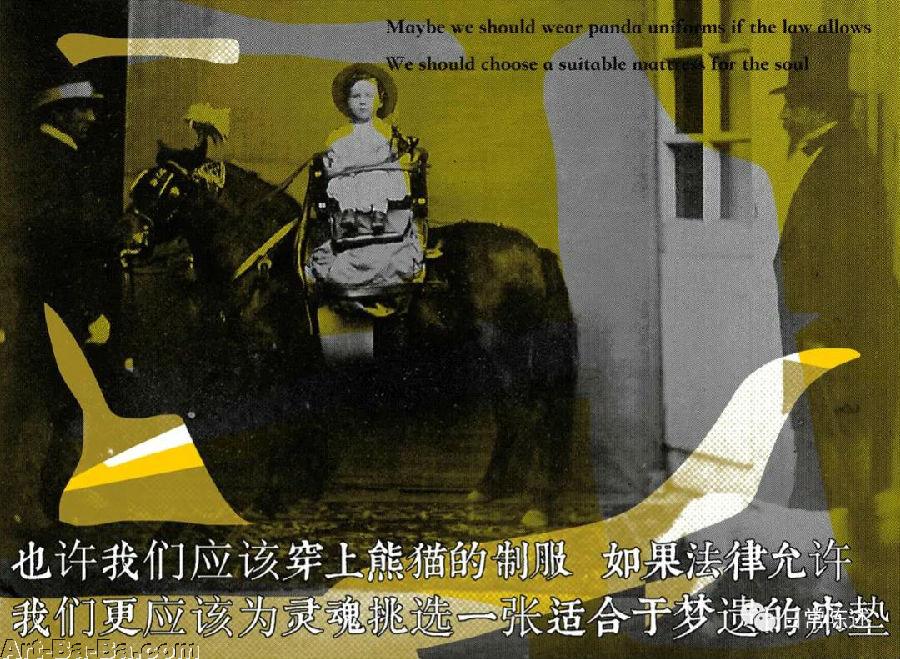

也许我们应该穿上熊猫的制服

25、“蒙面骑士”其实是一个符号,并没有具体的指涉。但这可以看成是现代与后现代的分野,可以看成是一条斜杠,即:现代/后现代。这是一个世界范围内的巅峰时刻:革命者/改良者,个体/群体,实践/理论,行动者/思想者,维~稳/上~访,阿富汗/塔利班,苔尔塔/疫苗,在场/不在场,资本/泡沫……这是一个整体都在串着味的时代,诗人不需要再通过流亡的方式才能撬动词语。一部手机就能打乱身上的逻各斯。我的意思是说,每个人都可以成为“蒙面骑士”。

26、“蒙面骑士”,副司令马科斯,行动者与思想者,“代表零”与诗人,墨西哥的恰帕斯州,所有这些的串联与混搭构成了无数可以转换的画面。我感兴趣的是,革命也可以搞成嘉年华、诗歌节,搞成双年展,艺术、诗歌与政治一下子拉平了,看不到硝烟与战火。当政治的东西直接艺术了,留下的就是媒体事件,在图片与影像之间,生成的就是即时消费以及新闻趣事了。新世纪的政治从副司令马科斯那里可以看出,政治就是剧目,既要高潮迭起,也要张弛有度,这是策划与导演干的事儿。当诗歌成为跳蚤战、贝雷帽与特种兵时,诗歌的当代转换就完成了。

27、一个不负责任的冒险家,一个危险的机会主义的煽动者,在新诗歌的狂欢里,也会写出杰出的形式主义的样本来。有一首诗,它的形式是一种无穷无尽的附言:又及/又又及/又又又及/又及至又及……

28、我想,诗人宝光是非常了然这些案例的。道高了一尺,定然要魔高一丈不止。一边是因特网为国际斗争插上了电子翅膀;一边是无休止的4~0~4。现实就是这样豪横!

他的玩偶再也不向另一个我讲述异域的奇遇

29、如果狂犬的吠声还有催眠功效 我就必须乔装改扮/以变节者的身份向它提供维~稳的谎言与黑幕/我还必须向精通犬语的审~讯者/提供最安全的避孕套与纯净水……在网络上,在微信群里,时代进入到了“修辞改造”阶段。在祈望、郁伤、孤寂与冥想中原创着加密了的信息,时而轰轰烈烈,时而偃旗息鼓。大家都在玩对手戏,面上不着四六,实际一针见血,见招拆招,借力打力,这就是诗人的时代。你看此刻:欢娱是多么地欢娱 /悲哀是多么地悲哀/几页手稿便轻易地焚烧了人类的穴居/另类的血中我找回同类失落的圣戒。

30、回到“死亡”这个话题。我收集的死亡档案里有着两个极其例外的人物,都是文艺复兴时期的,一个是德国的丢勒,一个是意大利的卡尔达诺。我对丢勒的好奇,是在他的铜版画《忧郁Ⅰ》中,发现了他知道自己死亡的年限。这件作品中有一个幻和为34的幻方,我发现了一个以不同方式重复出现的数字,这个数字是57,丢勒在1528年57岁离世。这就是说,丢勒在1514年就已经知道自己在1528年57岁这个时候离开人世,我为我的这个发现感到惊悚。而卡尔达诺,一个数学家、物理学家、占星家、哲学家和赌徒,他推算自己在1576年9月21日去世,结果到了这天,平安无事,为了保全自己的名声,他自杀了。诗人宝光也设置了自己死亡的日期,不知那天是否也平安无事?假如宝光自杀,我是不会怀疑的。我一直认为,把故事做成事故,是很好的死亡方式。

31、我不喜欢玄学,我是一个实证主义者。在诗人宝光身上,在他的思想深处,我也没有看到太多的神秘主义色彩,当然,他也实证,但方式不在演绎上,是在他活着的现实中。作为诗歌,宝光是在追寻现实中得不到的东西。我说丢勒与卡尔达诺,宝光也许不感兴趣,但他的敏感会在别处凌厉出一种张扬,死亡的玩偶带着镣铐进行最后的放纵/在那里 花的器官终于开口说出/死的灭亡日期 /告诉我另一个世界意味着什么……

大海更象一张水床

32、死亡是一种敞开的召唤,它存在于时间轴上。在这个过程中,诗人通过诗歌展示自己。一张纸,一个页面,一本诗集,都可以看成是展示现场。诗人用字与句子向“活着”宣战,最终用死亡来示/众自己。示/众是更加彻底的展示。从卡尔达诺的死可以看出,死不是一个事件,死其实是一种交代。卡尔达诺的交代非常观念,这种观念连接着不朽,就像莎士比亚所说的:时光,任凭你有多狠,我的爱在我的诗里万古长青。

33、仔细分析这种观念,它其实是很宗教化的。诗人假如没有终极观念,他的意志力与某种坚定性不过是缥缈的念想。在还不是一个真正的教徒之前,认定死亡是一种更高级的存在,实际上,这就已经是一种接近宗教的领会了。因为,这关涉到活着的态度,诗人的在世,他用他能理解与消化的方式,接受了一种走向终结的存在。

34、我一直觉得,一个诗人不仅要有自己满意的诗集,还要有一份像样的病历。诗集并置着诗人的病历,这才够酷,够劲。比如,在精神严重分裂的情形下,这些写法大致是适合诗人宝光的:①生日-1962年8月6日:患者胃纳好,二便自如;②设置死日2046年6月x日:患者主因心慌气短3天入院;③1979年3月27日,第一次进拘/留所:原定今日的手术,由于患者私自偷吃,不符合术前禁食的医嘱,遂改明日执行;④1979年6月1日,头一次性:停留胃管通畅,引出尿液约600ml;⑤1985年3月10日,第一次写诗,处女作:该病诊断明确,无需鉴别……⑥1989年5月22日认识金锋:呕血2堆,直径约20cm;⑦1995年8月17日吸食“好落英”:病人外出觅食未归;⑧2002年12月4日毒/教三年:拉肚子拉得不得了,2个钟头;⑨2018年7月日,注册黑皮书公众号:死亡讨论,大家一致认为,此病人该死;⑩2021年9月20日,公号永/久/封/停:患者症状同前,体查同前……

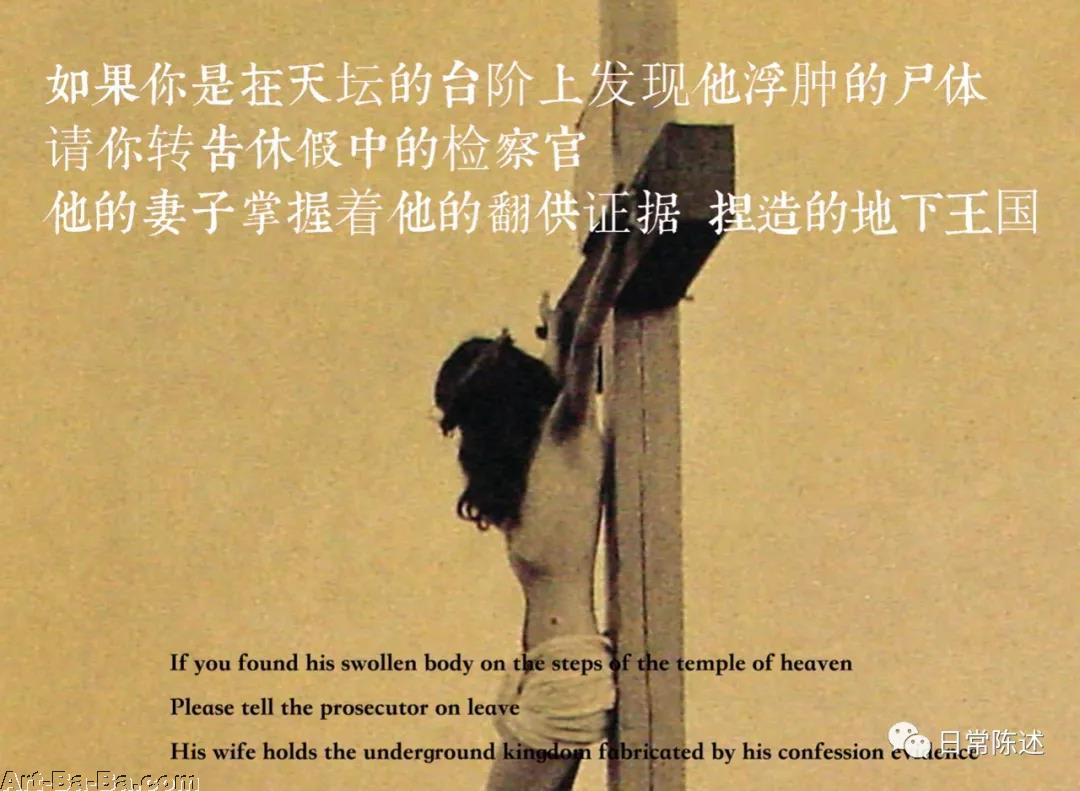

如果你是在天坛的台阶上发现他浮肿的尸体

35、我刚刚遭遇了一次莫须有的审·查/他们以诗歌之名剥夺我的身份我的性别我的词语/但在我的树脂屋顶/已经开满我的亡灵偷偷培育的黑色火焰。我一直说宝光的诗歌在形式上是现代主义的,但诗人宝光是当代的。一个诗人,他的当代,意味着他有自己的选择,有他自己的态度;他例外,他不共识。大家都口语化写作了,宝光的现代反倒当代。专诸刺僚,子胥吹箫,作为暗语,就很当代。你共识;我异议;你强势,我离线。我在我培育的黑色火焰里小心收拾,在我看来,这都非常当代。

36、诗歌的当代,从时间轴来看,是把过去没有完成与解决的问题带到了今天,并与今天更加棘手的平庸搅拌在一起,词语通过特色制度的煎炒烹炸,以形成诗歌语言的新形式,并把这样的形式像击鼓传花那样传递给未来。诗歌要做的是对“尚未到来”或“将要到来”的迎接。当代的两手牵连着过去与未来。

37、诗人孤傲,是因为诗人“疼痛”!在诗人的漫游与间谍的潜行之间,过去连接着未来。

38、十月的秘密心脏里他倾听到旋转的警~笛声/真相的砧板上 疯狂的君子兰露出阴险的肚脐/中风的舵手脸上长满寓言里的鱼鳞/我们躲在庙堂屋檐下反复商榷/是否要用手中的黑色毛线为棒槌编织一尊棺柩/还是为时代编织自慰的绞索。从诗句中,其实很容易感受到诗人宝光对秩序的反叛,诗人试图用诗歌去抗衡一种叫做警/治的政治,“我们躲在庙堂屋檐下反复商榷”,商榷什么?实际上什么都没有商榷,也不用商榷,警/治强化出自治,而诗人越自治,诗歌就越无力。诗人要与政治家拉平,大家一起坏,一起共享,又一起排除,这样的风格转喻才会感性,词语才狡猾可喜。也许诗人想到的是,在棺柩、绞索之外,还有滚烫的人生。

泄欲的舌头一语成谶

39、要回到黎曼了。断想前面所用的黎曼引言,是我编写的,看过数学史的人清楚,黎曼压根儿不会说这样的话。黎曼生前干净得有点让人心痛,对政治来说,他就是个孩子。但我敬畏黎曼的思维方式,他是用数字与函数探索“词语”,不多的作品,每件都留下了手笔。诗人是感性的,诗人的内在逻辑,那些看不到的部分,有它不可言说的理性,有时还是极端的理性。数学家其实也一样,看不到的部分,也许反倒是极其感性的。那些我们看来静止的坐标曲线图,在黎曼的眼睛里是动态的。也许ζ函数过于美丽,前赴后继为它献身的人一直有,直到今天还是。

40、已经有人说了,我写诗人宝光过于自私,其实把宝光当成了托儿,我写的是自己。我承认,写宝光就是在写我自己。我觉得,我只有用写自己的方式,才能反馈给宝光我内心的“死扣”。我觉得我与宝光都有一根扎在命门上的刺,总觉得哪儿不对劲,这种好奇让我们有着饱满的工作状态。所以我们对精神分裂非常着迷。这世界,透着邪,我们还得继续累身,累心……