来源:artforum

古元,《劳动人民文化宫》,1951,黑白木刻,20×28.8cm.

雅克·朗西埃,《无知的教师:智力解放五讲》中文译本已于2020年由西北大学出版社出版,译者:赵子龙。

柄谷行人,《探究I》,講談社学術文庫,1992,目前尚未有中文译本。

法国思想家雅克·朗西埃(Jacques Rancière)在其颇具争议的《无知的教师》(1987)一书中,提到了一个几乎可以称得上是教育的“原初场景”的教学实践:在19世纪初,一位名为约瑟夫·雅科托(Joseph Jacotot)的教师到比利时鲁汶大学负责教授法语,由于不通学生的母语,他所做的全部教学努力就是让全班同学读一本双语对照的小说《忒勒马克》(Telemaque)。但令他感到惊讶的是,学生最终居然通过完全自学而习得了法语。朗西埃由此受到启发,将这种教学视作他所谓具有解放意义的“普遍教育”的原型,并把它和一般意义上教师单方面向学生讲授知识的“解释式”(explicatory)教学方式对立起来。朗西埃认为,雅科托“不教而教”的教学方式与“解释式”教学的差异,根本上不在于方法论上的不同(毕竟雅科托的“教学”几乎谈不上任何“方法”),而是教学起点或预设上的不同:雅科托的做法,假定了教师和学生之间的智性平等,教师的作用只是在意志上对学生加以监督。与此相对,“解释式”教学则在前提上划出了一条教师和学生之间的智性鸿沟,并生产出一种假象,仿佛学生通过学习可以最终填补这一鸿沟。在这一前提下,教师的话语天然具有优越性,占据着拉康所谓“被认为无所不知的主体”的位置。朗西埃在“解释式”教学方式中,辨认出社会权力关系的展布:

教师的秘密是知道如何辨认教学材料与受指导的学生之间的距离,这距离同样也是学习和理解之间的距离。解释者本人建立这种距离,然后再负责拆除它——通过他话语的完整性来布置安排这种距离,然后再重新收编这种距离。[1]

于是,教师与学生在前提上的智性不平等关系,并不会随着教育过程而逐渐消失,相反会通过教师的话语和学校的机制而不断地被再生产。在整个“解释式”教学法和教学体系下,学生将被“规训”为一个把智性不平等关系内在化、自然化的主体。“向某人解释某事,这首先就是向他表明他靠自己的能力无法理解该事。‘解释’的确是一种教学行为,但它首先是一个教学法的神话,是一则寓言:世界分成掌握知识的心智和无知的心智,分成成熟的心智和不成熟的心智,有能力的心智和无能的心智,聪明的和愚蠢的。”[2]与之相对,朗西埃提出,“普遍教育”的关键,便是扭转教学前提上这一“知识/无知”的等级,从教师和学生的智性平等出发重新定义教学。就雅科托的实践而言,朗西埃写道:

为了谈论《忒勒马克》,他们能够运用的只有《忒勒马克》这本书上的字句。要理解费内隆写下的这些句子并表达自己对于它们的理解,这些句子本身足矣。学习和理解是同一项“翻译”行为的两种不同表达。没有什么超出文本范围之外,除了一点,那就是表达(即翻译)的意愿。[3]

在这段简短的论述中,朗西埃两次提到“翻译”一词。事实上,他在这里将学习和理解的活动“翻译”为翻译行为的不同表达,这一点至关重要。确实,这个关于教学的“原初场景”,本身就是一个关于翻译的场景。首先,雅科托教学的目的是教授一门外语,而学生唯一的自学教材是一本双语对照的小说。“翻译”既是学习的手段,同时也是学习目的之一。其次,朗西埃将学习和理解“翻译”为翻译活动的表达,事实上抹去了这一教学场景的特殊性。有人可能会质疑说,学生或许通过这本教材学会了法语,并且知道这本小说的基本故事情节,但这并不意味着他们能很好地对这个文本做出阐释;学会阅读古希腊文是一回事,如何阐释柏拉图的《理想国》则是另一回事。在这里,朗西埃似乎没有考虑不同文本阐释之间的品质差异。事实上,这与他的论述意图密切相关:朗西埃反复强调,自己提出“普遍教育”的目的不是为了培养“天才”,而是为了消除人们在现有教育体制和社会制度安排下所产生的自卑感——一种有悖于智性自由之“天性”的自卑感:“问题不是培养学者,而是让那些相信自己在智性上低人一等的人抬起头来,离开使他们停滞不前的泥潭——不是无知的泥潭,而是自卑的泥潭。”[4]掌握某些特定的知识并不重要,毋宁说,重要的是以是否掌握特定知识为标准来区分人群,并以此为基础确立起一系列差异性、歧视性的社会制度安排。

我们不难从这样一种教育理念中,联想到1950、60年代中国社会主义时期人们所追求的、从内容到形式的整体性文艺改造。正是因此,当时困扰中国知识分子的问题,同样也可以提给朗西埃的“普遍教育”:例如,朗西埃谈到,“‘天才’真正的谦逊之处”(“天才”在此指的是那些将智性平等作为出发点的艺术家)在于,他们运用自身的能力向人们表明,受众其实和艺术家自己一样拥有平等的智性以理解艺术作品。[5]可既然如此,或正因如此,“普遍教育”的一个明白后果便是,“智性平等”的解放并不意味着民众能像“天才”艺术家那样创造出同样“天才”的作品。更可能的情况反倒是,在看起来最为“平等”的地方,一种“智性不平等”悄悄地重新从后门溜了进来:艺术家不仅知道人们的智性平等,而且能够创造他人所无法创造出来的艺术作品。无论这意味着什么,至少可以说,在“天才”和观众之间确乎存在某些重要的差异,某些关乎品质的差异。另一方面,如果更激进地主张受众和艺术家一样能创造出艺术作品——例如“大跃进”期间全民写诗作画的情形——那么,一旦追究这些以数量见长的创作究竟是否是“好作品”,我们就很容易落入关于艺术的传统评判标准、艺术的自律性、进而关于艺术创作上的“两条道路”等繁难问题的争论。这并不意味着“两条道路”、艺术评价体系等问题不重要;毋宁说,正因为对于当时的社会主义实践而言(以及对于朗西埃的“普遍教育”而言),这些问题太过重要,以至于争论的结果往往会让人无从判断究竟怎么才算“会创作”、怎么才算“不会创作”。推衍到极端的地步,如果全民创作艺术作品就是以智性平等为出发点的“普遍教育”的理想,那么不但既有的艺术标准和定义要被颠覆,而且“普遍教育”还是否能称作“教育”也将成为问题。而一旦在最激进的意义上抹除了教育者和被教育者的区别,抹除了艺术家和非艺术家的区别,依据“体力劳动/脑力劳动”这一为朗西埃批判的二分法,我们将很可能只剩下“体力劳动”层面的差异。这是否真的是一个可欲的社会图景,实在是一个无法轻易下判断的问题。更何况,既然对于朗西埃而言,“艺术的特殊性在于带来对于物质空间和象征空间的重塑,而这是艺术与政治相关的方式”[6],那么,当消除艺术家和非艺术家的区别之后,对于艺术形式及其背后的特定意识形态没有充分自觉的、民众自发式的艺术创作是否带有重新落入应该被颠覆和重塑的、建立在资本主义艺术生产机制基础之上的审美趣味和规范,也不是一个容易回答的问题。

不过,还是让我们后撤一步。前面提到,朗西埃给出的教育的“原初场景”,事实上是一个非常特殊的场景:外语教学。不同于艺术创作,在外语学习这个问题上,似乎存在着客观而直接的标准:学生会就是会、不会就是不会。作品乃至作品阐释的品质差异,一开始就被排除在外。然而,几乎针对同一个“原初场景”,日本思想家柄谷行人提出的阐释,却可能让我们将关乎作品品质的问题纳入到这个原初场景之中,从而重新打开这个问题,将语言学习下的教师/学生关系向着或许可以被称为“文学教育”或“作为文学的教育”的维度敞开。

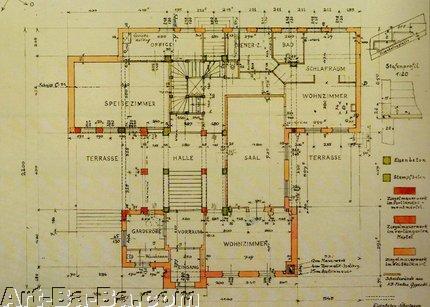

维特根斯坦和建筑师保罗·恩格尔曼共同合作的建筑设计图纸,1926年,图片来自网络.

在出版于1992年的《探究I》一书中,柄谷行人为了阐释维特根斯坦的“语言游戏”,提到了教师和学生的关系。虽然没有提到朗西埃,但几乎是在和朗西埃的论述针锋相对的意义上,柄谷行人一开始就写道:“‘教授—学习’的关系不能混同于权力关系”,因为教师所占据的“‘教’的立场与一般认为的相反,决不是优越性的立场。毋宁说,这是一个弱势立场,它必须要与‘学’的一方达成合意,不得不从属于‘学’的一方的任意性。”[7]朗西埃认为,一般“解释式”教学预设了教师与学生的等级关系;柄谷行人并没有在教育体制层面上对此进行反驳,而是在知识传授的教学实践层面上说明,哪怕是在传统的“解释式”教学那里,也从来不存在单向的知识传授过程:

从“教”的一侧看,我用语言来“表达”某事,这本身如果没有他者的承认,也就无法成立。在我自身内部进行“表达”的内在过程是不存在的。并且,我要表达什么的话,我所表达的也只能是他者承认的事情,而我对此无法从原则上进行否定。私人意义上的意义(规则)无法存在。[8]

从这一角度看,朗西埃的批判反而强化了它的对象,即呈现为权力关系的既定教育体制下的师生关系,“被认为无所不知”的主体/主人(教师)和被认为一无所知的主体/臣民(学生)。因为,只有在一开始就将既定的权力和等级关系“翻译”回最初的教学活动之中,我们才有可能谈论体现在知识话语中的所谓“智性不平等”。而柄谷行人的探究则表明:在具体的教学实践、甚至是表意活动中,这种体制性关系并不是一开始就自然存在;恰恰相反,它只是一种事后的追认。

这就是为什么柄谷行人强调,虽然“他者”的承认是教学的前提,这一承认本身却不是一个给定的、不可变更的因素:“换言之,教育外国人和孩子,就是对不持有共通规则的人进行教育”;“如果存在规则的话,那么它只能存在于‘教—学’关系之后。‘教—学’这一非对称性关系,便是交流的基本事态。”[9]无论是交流的一般准则、语言的语法规则,还是师生关系这一特定的社会关系,在被还原为教学关系的“原初场景”之后,都不再天然地发挥作用。柄谷行人将教学的“原初场景”改写为一般意义上的“交流”的“原初场景”。在这个意义上,维特根斯坦的“语言游戏”指的恰恰不是在一个固定框架内依照确定和给定的规则进行游戏,而是说,“此类规则不过是我们在[相互]理解之后产生的结果”,因而“‘语言游戏’的概念始终带有一种怀疑。无论到那里,它都不断怀疑同一性的意义(或规则)假定。”[10]

回到雅科托的教学场景,可以说,将这次别具一格的教学实践与“解释式”教学区别开来的,并不是出发点上教师与学生之间“智性平等”的前提,而是它将交流得以实现、教学得以可能的关键要素——即教育者与他者的“合意”——以一种纯粹而近乎极端的形式呈现出来:因为雅科托没有用传统的外语教学方式向学生讲授法语的句型语法,被教育体制所规定的教师的优越性位置无法为教师的知识话语赋予一种不证自明的权威,也无法确保教师与学生的“合意”能够顺利达成。甚至可以说,在这些对法语一无所知的学生那里,唯一能够确定的事情是:眼前的这本用法语写成的书是有意义的。正如在最低限度的交流那里,唯一能够确定的只是对方言说的可交流性(communicability)。但实际上,就连这看似自然的唯一确定的事情,也没有任何的确定性基础。

那么,在没有基础、没有规则和制度保障的前提下进行的与他者的交流,如何可以最终达成合意呢?柄谷行人认为,只有靠“致死一跃”:

“表意”为何成立、如何成立,归根结底无法知晓。但在它成立之后,就有可能根据规则、法则、差异体系等等来说明成立的过程。哲学也好,语言学也好,经济学也好,这些若要成立,都得在“黑暗中的跳跃”或“致死一跃”之后。规则是从后果那里发现的。每一次的跳跃都是盲目而神秘的。换言之,我们称作“社会性”和“实践性”的东西,就与这种无根据的危险性有关。而我们所谓的“他者”,必须让交流和交换中的这种危险性呈现出来。[11]

在交流进行中的“现场”,事后回溯性地确立的规则和特定关系都不敷用。我们与他者的交流、教师与学生的教学关系,其形成端赖于“偶然性”。柄谷行人经常喜欢举一个例子:当外国人用我们的语言说话时,我们可以轻易辨别对方哪句话说得有问题,但却很难在语法层面上系统性地解释为什么有问题,常用的“解释”反倒是:我们一般不这么说。但就算我们是语言学专家,时常我们也只能将语言中的很多表述归诸“习惯”或“约定俗成”。沿用法国语言学家本维尼斯特(Emile Benveniste)的区分,能够让我们从符号(the semiotic)层面过渡到表意(the semantic)层面,或从符号体系过渡到实际话语言说的,唯有这个无法在理论化上得到解释的“致死一跃”。正是依靠纯粹的偶然性,我们在与他者遭遇、交流的过程中,才彼此形成了事后将会被确立为“语法规则”、“话语表述”等等固定符码的因素——在交流和教育的“原初场景”那里,在教师和学生面对面的场景那里,真正具有“事件”意义的,正是经由“致死一跃”而实现的合意。

从柄谷行人的考察出发,可以看到,如果规则都是回溯性地确立、并在事后给人以“仿佛事情一开始就遵循这一规律进行”的错觉的话,如果事后建立的秩序和关系都是建立在偶然的、无根据的“基础”之上的话,那么包括雅科托的教学实践在内的每一次交流,呈现的都将是交流背后的无根基性。在“教—学”这一特殊的社会关系中,不仅教师要从属于学生的合意倾向,而且教师和学生都面临着一个意义维系之不可能性的深渊:也就是说,归根结底,“解释式”教学所能教授的内容,恰恰是在交流和表意活动顺利实现后确立的、非历史化了的知识;而这里所谓的“历史性”,指的不是实证主义意义上的经验事实,而是存在于必须经历“致死一跃”的每一次交流之中的偶然合意。再次回到外语学习的场景:这种非历史化了的、牢牢将自己固定在一些法则基础上的知识,就像外语教学中教给学生的语法知识——无论学生对于这些语法的领会多么娴熟,他们始终无法像说母语者那样使用这门语言。如果说这一落差在现实中往往被归结于“有很多固定说法无法用语法点加以说明”之类的原因,那么可以认为,这些说法恰恰症候性地表明“交流”的真正前提——交流的“事件性”——与事后确立的法则之间的无法被加以知识化的距离。

东京大学本乡校区入学考试现场. NHK纪录片系列《新日本风土记:东京大学》截屏.

在这个意义上,教育制度与教学实践现场之间存在着无法弥合的裂隙,因为制度的形成和稳固,必然要将事后产生的规则构建为仿佛一开始就存在于那里的稳定秩序,将无根基的偶然合意转化为基础牢固的必然真理——教师作为“被认为无所不知的主体”的结构性位置由此形成。这就是为什么,关于教育的制度性安排永远无法触及教育实践的现场,甚至无法将教学本身纳入制度规定之中,而只能用诸如“方法论”、“课程大纲”等空洞范畴对教学进行抽象化收编。

我认为,教学实践与教育制度的上述裂隙,使得教学实践的真正“现场”、每一次具体的教学活动,必然带有文学性。从根本上说,教育必定是文学的教育。这一看似夸张的说法,当然不意味着文学学科优越于其他学科,也不意味着所有教育都绕不开文学文本,而是说:假如教师不把既定的知识话语和教学模式视作理所当然,假如教师考虑到达成合意过程中的偶然性和盲目性——与此同时,教师必须将这一点考虑在内,否则“教—学”关系就不是真正意义上的交流,而只是朗西埃所批判的社会不平等结构的转译——那么,不仅师生关系,而且就教师对于自己所教授的内容来说,将形成一种文学性的关系。同样,这并不意味着教师将把知识当作纯粹的虚构,甚至不意味着教师应该在辨认特定“范式”的后设立场上,批判性地看待所教授的知识。而是说,在每个教学的现场,教师和学生一样,不得不与所谓的“知识”维持一种偶然的、没有实质性基础的关系。这种关系的脆弱性,也正是教学实践对于制度的抵抗力量所在,正是教育的“普遍”意义所在:揭示规则的偶然性和无根基性,即意味着规则本身可以被重组、批判、改变、颠倒、拆除、戏仿。在“教”与“学”的合意不断地实现和瓦解的过程中,在“致死一跃”的深渊之间,社会其他领域——政治、经济、军事等等——内部被确立为不可移易之物的制度性安排,都暂时失去了效力,甚至语词及其指涉之间仿佛自然的关系,也被抛回“语词如何产生意义”这一地平线。(“教学相长”如果不是指这种动态的、涉及“可交流性”的关系,又能指什么呢?)我们可以临时性地引用一段德里达关于“文学”的描述,来说明文学在这里的特殊意义:

任何文本,如果它一方面被交付给公共空间、相对地可读或可解,而另一方面,其内容、意义、指涉、署名人、接收者都不是充分规定的现实——非虚构的或剔除任何虚构的现实,由直观将它如其所是地交给某种确定性判断的现实——那么,任何文本都可以成为文学性的。[12]

因此,任何真正意义上的教育,所有教学实践的“现场”,都是“文学性”的。任何不以特定等级关系和制度安排为前提的交流、教授、表意活动,都在双重意义上具有“文学性”。一方面,正是在教学实践和以此为原型的交流过程中,我们才能与柄谷行人所谓“不持有共通规则”的真正的他者相遇。柄谷将这种相遇关系称为“社会性”,并将“社会”和“共同体”区别开来:“我们通过‘教’的立场所表明的态度变更在于,不是从共通的语言游戏(共同体)内部出发,而是站在无法以此为前提的‘位置’上。我们因此与他者相遇。”[13]建立在共享法则基础上、在封闭的话语和制度框架内进行的交流,不是真正的交流,而无非是商品流通式的理性计算。极端地说,处于同一个共同体范围内、可以被既定话语所预期的交流,都是自己和自己的交流——在这里,所谓的公共性只是私人性的延伸。与之相对,只有在跳脱出共同体边界、与陌生的“他者”相遇之际,我们才触及公共空间,在其中,我们与不可通约的他者共存,并不断分割/分享(partage)自己固有的身份同一性。只有在这样一个超越于共同体的固有语法规则的地平上,我们才能学习彼此相互理解、宽容、乃至改变。

另一方面,教育的“文学性”体现于教学现场的知识的不确定性。这不是说教师所教授的知识是错的或相对的,而是说,无论知识以何种方式呈现,它为了达成可交流性并在交流过程中被辨认和确立为有效,学生的合意——一个始终无法预期、无法规定的因素——都是不可或缺的。关于这一点,可以举笛卡尔的《方法谈》为例予以说明。笛卡尔所设置的从“我思”(cogito)到“我在”(sum)的论述,其悖论之处在于,这个“我”从怀疑一切现实事态为出发点,进而导向“我在”的结论;而读者即便被这一论述说服,也无法达到这样一种“我在”,因为阅读的过程恰恰遮蔽、而非揭示了笛卡尔的“我”所经历的怀疑。在这个意义上,不是“我思故我在”的结论,而是构成其出发点的怀疑,才是笛卡尔式的主体性介入的关键时刻。这也就意味着,我们必须在特定意义上将《方法谈》读作一种文学性的描述:其目的不在于报道经验事实,而在于将我们现实生活中的种种规定性暂时悬置起来,让我们在自己与所处共同体之间,获得一种回身和批判的距离。就此而言,如果要将共同体开放给他者和公共性,那么在教学的现场,教师和学生就必须一次次地回到“起点”,必须抛弃知识的积累,甚至必须抛弃一般意义上的“学习”。

这一近乎不可能的要求,这一危险的教育,恰恰是文学教育得以成立的依据。但这也不是因为文学教育“门槛低”、没有一般所谓的“知识”(毋宁说,文学史已经为我们提供了太多的相关知识),而是因为文学本身的性质,要求我们每一次对于文学的介入都是绝对的介入。用德·曼(Paul de Man)的话说,“没有一种文学语言可以克服文学的这种持续诱惑,即在一个单一的瞬间实现自己。直接性的诱惑构成了文学意识,并且必须被包含在文学具体性的定义之中。”[14]在文学书写中,一切体制性关系和话语连接都被悬置在一个表象空间内,在其中,必然发生的事情可以重新回到可能性的原点,社会的总体性可以通过寓言的方式凝缩在语言的碎片中,被侮辱与被损害者可以获得其他话语领域被压抑的自我表达——简言之,文学书写提供了一个公共的空间。在这个意义上,文学教育注定要将教师和学生不断带入交流和表意活动的“原初场景”,不断地让他们彼此都在“无知”的维度上触及和反思语言的诞生、意义的诞生、可交流性的诞生、社会关系的诞生、世界的诞生。

王钦,东京大学综合文化研究科准教授,著有Configurations of the Individual in Modern Chinese Literature, (Palgr**e Macmillan, 2020),译有德里达《野兽与主权者I》、《赠予死亡》等。

注释

1. Jacques Ranciere, The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation, trans. Kristin Ross (Stanford: Stanford University Press, 1991), p. 5.

2. Ibid., p. 6.

3. Ibid., p. 10.

4. Ibid., pp. 101-102.

5. Ibid., p. 70.

6. Jacques Rancière, Aesthetics and Its Discontents, trans. by Steven Corcoran (polity, 2009), p. 24.

7. 柄谷行人『探究I』(講談社学術文庫一九九二年),第8页.

8. 同前,第9页.

9. 同前,第10、11页.

10. 同前,第44-5页.

11. 同前,第50页.

12. Jacques Derrida, Donner la mort (Paris: Galilée, 1995), pp. 174-75.

13. 柄谷行人『探究I』,第17页.

14. Paul de Man, “Literary History and Literary Modernity,” in Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983), p. 152.

文/ 王钦