来源:界面 林子人

1963年,《美国生活中的反智主义》首次出版,它的作者是美国历史学家、哥伦比亚大学教授、20世纪中期美国最著名的公共知识分子之一理查德·霍夫施塔特(1916-1970)。在这本书中,霍夫施塔特从宗教、政治、商业、教育等方面追溯了美国生活中的反智主义思想根源,试图阐述知识分子在民主政治中扮演的角色和承担的使命。

该书获得了1964年普利策奖非虚构类奖项,并在接下来半个多世纪的时间里不断被美国知识界重新发掘、重新讨论。据华东师范大学政治学教授刘擎回忆,《美国生活中的反智主义》在1990年代就非常火,到2001年小布什政府发动伊拉克战争时掀起过一个讨论高潮。最近的一次大范围讨论是2020年美国“图书馆系列”丛书推出霍夫施塔特四卷本,虽然《美国生活中的反智主义》并不是作者发表的第一部作品,但在那套四卷本中该书作为第一卷推出,其时代相关性可见一斑。

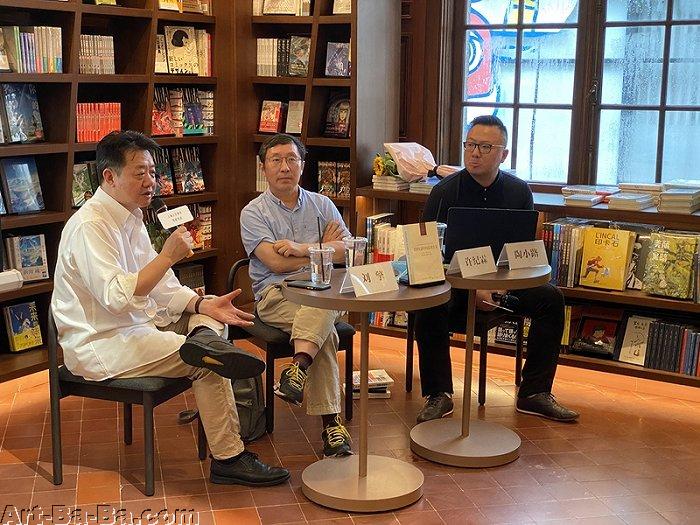

而在中国,这本书的关注度也在快速上升——今年《美国生活中的反智主义》已有四个译本面市。在华东师范大学历史学教授许纪霖看来,这本书在中国能引起一些反响,“大概和我们身临其境感受到的一些东西有关。”日前,刘擎与许纪霖在上海茑屋书店举办的《美国生活中的反智主义》读书沙龙中以“智识是一种特权吗?”为题展开讨论,分析了这本书如何能够跨越时代和地域,与当下的读者保持某种同时性;知识分子在反智潮流中的双重角色;网络时代对反智主义的推波助澜以及知识人的应对之道。

活动现场,从左至右分别为刘擎、许纪霖和主持人。出版社供图

反智既是一种历史现象,也是一种现代现象

刘擎指出,《美国生活中的反智主义》探讨了两个论题。一个是“历史的论题”,即美国从建国伊始至今一直存在某种比其他西方国家更强的反智主义传统——知识分子型的政治家一直很难赢得民心,民众对知识分子和智识生活的鄙夷和怨恨亦在历史进程中时隐时现。第二个是“现代的论题”,即反智主义的现象或趋势是一个存在于所有大众民主社会的现代现象。

许纪霖认为,如果将反智主义当作一种思想倾向的话,它其实不仅是一个现代性现象,也是一个古老的思想现象。反智主义倾向在中国传统思想脉络中比比皆是:老子提出“虚其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲”,可谓是“中国反智主义的鼻祖”;法家提出“以法为教,以吏为师”,认为真正的老师应该是那些没有学识的小吏,法条才应该是百姓必须遵守的“教”;六祖禅师慧能是个文盲,“以心传心”;从明代阳明心学到清代颜李学派都将实践置于一等要务,相对轻视知识的价值。许纪霖说,“反智主义不仅是一个现代的现象,而且是和轴心文明伴随而来,源远流长。现代的心灵虽然在发展,它依然在轴心文明传统的延长线上。”

刘擎回应认为,许纪霖所论及的反智话语更确切而言应该是知识界内部的理性主义和实践智慧的路线之争,然而霍夫施塔特探讨的反智主义是指“intellect”和“intelligence”的区别。Intelligence是指一个人的思维活动能力,用通俗话来讲就是“智力”,但intellect指的是一种强调批判性、创造性、想象力和沉思的智性活动。能够从事这一智性活动、承担这种精神生活的人被称为“知识分子”——他们仿佛过着“双重生活”,既生活在时代洪流中,又能勇于抽身而出,反思和批判自己所处的环境和生活,并因此和大众区别开来。

关于为什么说反智是一种独特的现代现象,刘擎进一步解释道,这是因为古代社会具有话语权的往往只有掌握知识的社会精英,但在大众民主和文化大众化的时代,普通民众有了更多渠道去表达自己的看法,而且大众的观点终于具有了政治影响力。在这个意义上,反智主义是一种特定的现代现象,而这一点在今天尤为显著。

《美国生活中的反智主义》

[美]理查德·霍夫施塔特 著 何博超 译

译林出版社 2021-3

在大众能够发表观点看法后,他们与知识分子之间的复杂关系被凸显出来。由于知识分子看待世界的方式和眼光很多情况下不同于大众,这就带来了一些有可能与大众心理产生龃龉的情况:大众会觉得知识分子的观点好高骛远、脱离实际,或者认为知识分子只讲道理、不重视情感。

更糟糕的情况是在政治极化的时代,大众怀疑知识分子对共同体不够忠诚,这在美国历史中有诸多先例。霍夫施塔特在书中提到,1939年前苏联与纳粹德国秘密签订《苏德互不侵犯条约》,当时西方已经有非常强的反苏倾向,认为苏联是一个集权主义国家。当时约400名自由派知识分子在《国家》(The Nation)杂志上发表联合声明,反对把苏联看作集权主义,然而这一主张与美国公众的认知有相当大的差异,这些自由派知识分子因此遭到社会主流的质疑。到了麦卡锡时代,这甚至成为了知识分子“叛国”、“不爱国”的证明,许多知识分子无端遭到清算。

反智是大众的行为,但反智主义是知识分子的特权

智识是一种特权吗?刘擎认为,既是也不是。说它“不是”,是因为智识在理论上是一种每个人都可以通过努力学习接近、抵达的一种能力和精神生活方式,它和经济条件、阶层地位无关。但从另外一方面来看,智识生活因其具有较高的门槛而不可避免地将许多人排除在外,“现实地来说,它非常难做到,而且智识生活在现代商业文化中,它不一定被每个人看重。实际情况是,在任何一个给定的现实社会中,大概只有一部分人才能够过一种智识生活。”

这种智识层面的理论平等和实际不平等,和知识精英失去了整个社会话语意识形态的垄断权,共同造成了现代社会中大众和知识分子之间的张力,但许纪霖指出,“反智是大众的行为,而反智主义是知识分子独有的,只有知识分子才会发明主义。”在传统中国,“士农工商”的社会结构让士成为垄断知识的特权阶级,但这一情况在五四之后发生了改变,士——或者在现代语境下的知识分子——的智识地位一降再降:一开始强调农工商也有自己的独特的专业知识,所以“士民皆识”;然后变成了“士民皆工”,也就是说读书人也不过是一个脑力劳动者而已。许纪霖援引余英时和王汎森的观点认为,20世纪中国知识分子被边缘化,某种程度上来说,是读书人把反智主义意识形态化后,“使得社会上那些不自觉的、盲目的反智具有了价值上、知识上的正当性”。

另外一方面,五四以后还出现了可称为“反智的知识主义”的潮流。近代以降,自西方传播而来的“有用的知识”、“自然的知识”逐渐取代了中国智识传统中的博雅之学,人文知识遂被边缘化。与此同时,反智主义又被另一个现象所刺激加剧,即学科化程度的加深让学术语言成为了“行业黑话”,专家所拥有的知识越来越不接地气,和日常生活的距离越来越远,这导致了大众的心理反弹,认为充斥着“行业黑话”的知识“没有用”,用常识思考才为正道。

图片来源:视觉中国

反智主义的话语确实也常常采用某种智识的和逻辑的论述来表达,在这个意义上,刘擎认为“反智主义的知识分子”似乎具有悖谬性,但也值得重视。“在前现代社会,所有的意义建构——政治的意义、文化的意义——都只是少数精英的游戏,但在现代社会,越来越多的人卷入了这个游戏。大众民主和大众文化的时代,以大众的名义发出的声音具有政治和文化的重要性。于是当一个人以反知识分子的名义、以大众的名义发言,这种声音就更不容忽视,因为大众的感受、看法和意愿在现代社会足具份量,迫使传统的知识分子不得不认真对待。虽然许多声称反知识分子的发言者,仍然在用智识化的论述来表达,因此也仍然属于宽泛意义的知识分子阶层”。

当代的反智主义中,一个更复杂的问题或许是专业知识和公共知识之间的张力。专业知识(比如医学知识、科学知识)依然存在权威性,能够得到大众的普遍承认,但在事关道德和价值判断的层面,刘擎认为这种知识分子的权威已经被消解了,“由于现代工具理性、价值理性的分裂,由于事实判断和价值判断的分裂,由于应然和实然的分裂,造成了公众认为你在专业领域可以有(知识)特权,但在道德问题、价值问题上你未必有比我高的见解,甚至你肯定有堕落的嫌疑,因为你读书读太多了。”

反智正与民粹合流,网络加速剥夺反思能力

从知识群体的演变史来看,现代知识分子在西方脱胎于教士,在中国脱胎于儒家士大夫;传统社会的知识分子多少带有某种启示性的色彩——教士自称为神谕的唯一阐释者,儒家士大夫则自认掌握天命的解释权——民众一直是读书人的教化对象。许纪霖认为,进入现代社会,这种知识的等级结构或者说心灵的等级结构、上和下或主体与客体的区别依然在很长一段时间里被知识分子所相信,然而在当今社会,大众所能接受的与知识分子的关系不再是“启蒙”,而是“讨论”。

但在许纪霖看来,恰恰是这种看似平等的讨论关系会产生反智。他在观察了各种网络时代现象后发现,虽然知识分子不断呼吁说理和讨论的重要性,但这种说理和讨论的能力不是每个人都具备的——它是一种专门的、大部分人较难获得的能力。虽然如今是一个知识普及、全民教育的时代,越来越多的人得以接受高等教育,但很多人获得的只是知识,心灵的内部却是枯竭的。这就导致了一个问题,即大部分人处于一个焦虑困惑、价值虚无主义的时代,希望能够有某个导师指明方向。“那时他就把所有自我思考的能力投射到他崇拜的人身上,这个人过去叫‘公知’,后来叫‘意见领袖’,现在叫‘网红’。一旦在人格上、心灵上随波逐流的话,就跟着那个崇拜的人走好了,他说的永远是对的。所以即使到今天这样一个现代社会、网络时代,过去的传统、神魅时代的东西又以新的方式回来了。”

刘擎对此有稍许不同的观点。他认为现在存在一个“双向异化的伪公共领域”,即人们不是没有自己的观点和立场,被动地等待观点灌输,而是在主动寻找那些吻合自己的倾向和情绪的人,“你迎合我,说得比我凝练、比我漂亮,我就跟你,但如果你和我本来的倾向不一致,我不会理你。”于是在网络时代我们可以观察到观点市场供应侧和需求侧的合谋:所谓的网红或意见领袖明白市场上存在大量需求,不断迎合这些需求,而这导致了伪公共领域的出现,缺乏真正的讨论,也缺乏真正的批判性对话和反思。

刘擎认为,现代社会一个尤为值得警惕的现象是反智与民粹的合流。他援引普林斯顿大学政治系教授扬-维尔纳·米勒在《什么是民粹主义?》一书中的观点指出,这是民粹主义当代形态特别重要的问题。民粹主义者——他们本身往往来自精英集团——不仅以人民的名义发声,而且要垄断民意。比如特朗普,只要声称我有足够的“证据”代表大众,我就可以超越通常的说理,所有对我的反对都是不道德、不正当、不合法的,都是阴谋,反对者可以肆意被指控为人民的公敌。从政治哲学的角度思考,刘擎认为这归根结底是现代民主的唯意志论(voluntarism)问题:现代民主在原则上赋予人民意愿至上的正当性,但当它缺乏其他的评价标准时,就会在实践中落入唯意志论的陷阱,把现实中多数人意愿的聚和等同于理论上的人民意愿,由此具有了最高的正当性。

《什么是民粹主义?》

[德]扬-维尔纳·米勒 著 钱静远 译

译林出版社 2020-5

“所以我认为现代民主永远无法跟民粹主义划清界限,因为民粹主义者在原则上可以用一种话术说,那些‘建制派’脱离了民众,而我才是人民真正利益的代言人。这也是霍夫施塔特在特朗普执政后的美国被再度关注的原因。他很早就发现了两者之间的关联:反智主义试图消灭所有批判性、反思性的智识努力,并将这种努力污名化为少数知识精英的愚蠢或自私,他们既脱离实际,没有大众的情感,又在道德上是可疑的。而如果这样智识努力销声匿迹,那所谓民众的意愿可能就会变成一种新狂热。这是特别值得忧虑的事情。”刘擎说。

许纪霖认为,在当下这个网络时代我们越来越感到“强大的反智主义在吞噬着我们,包围着我们”,和社交媒体的推陈出新亦有关系。微博时代让知识分子被网络意见领袖取代,他们往往在140个字的篇幅里展现明确的立场和态度,这逐渐培养了一种反智的社会氛围,无需反思,只要站队。如今进入短视频图像时代,文字的重要性被进一步弱化,取而代之的是具有直接冲击性的图像,这加剧了“不思考”的诱惑。另外,各类网络平台使用算法不断推送某一类特定信息,使用户变成“单向度的人”,成为身处信息茧房却不自知的井底之蛙。“所以这个时代,新媒体在技术上为反智主义提供了一种新的技术条件和空间条件,乃至心智结构,”许纪霖说,“为什么我觉得今天这场讨论还有点小小的热度,说实在话不是因为这本书,是因为这个话题。这个话题在今天和我们的实际感受是非常合拍的。”

刘擎表示,反智主义在今天一个令人咋舌的表现形式是,“随便什么人可以对随便什么人或随便什么事做出道德指控。”这或许是因为许多人在实际生活中感到很渺小,缺乏超越私性自我的人格生长和表达空间,这种“超越渺小自我”的愿望,本身可能具有积极的意义,但也可能会在网络中野蛮生长,造成反智的新野蛮主义,这值得深思。刘擎指出,武断的道德评判和指控,需要慎重的对待和开放的讨论。

做一个具有完整心灵、健全知识的知识人,需要有决断

许纪霖援引了王小波在一篇杂文中讲的故事:一位父亲让儿子游历学习,儿子两年后回家告诉父亲自己学到了“明辨是非的知识”,这让父亲非常生气,因为他非常清楚,世界上有各种各样的知识,偏偏没有一种知识可以明辨是非,让掌握者可以做明辨天下的评判者。许纪霖认为王小波的这个故事是对知识分子的一个提醒,“比起做一个道德精英,更重要的是做一个知识精英。明辨是非的知识让你以为你拥有了道德制高点和上帝的眼睛,错了,这一定是骗人的。最重要的是要有真正的知识,然后来评判。这些知识才是真实的。”

在回答读者提问时许纪霖指出,在这个舆论纷乱的时代,智识的最大威胁其实是权力——权力者对知识的傲慢是一个全球性的现象,这为反智造成了强大的压力。在市场和权力的双重压力下,作为一个读过书的、有知识有良知的知识人,是否能守住内心的道,而不是屈从于权力和市场,取决于一个人的决断,“这个决断在我看来有两方面的东西支撑,第一个是你的意志力,第二个是你的判断力,缺一个恐怕你都无法真正成为我们所说的具有完整的心灵、健全的知识的知识人。”

刘擎认为,在一个复杂的时代里,对于许多复杂问题给出简单明确的正确答案都是一个不可能的任务。而知识人的责任,就是向大众发出邀请,让大众一起来认真面对这些困难的、复杂的问题——在一个国家中,至少需要有一部分公众来一起认真对待这些问题。霍夫施塔特提醒我们,知识人的伦理底线,是不去迎合那个盲从的世界。“不仅对于职业意义上的知识分子,对当代每个人来说都是如此,在权力与市场这么强大的冲击下,坚持某种‘介入性的脱离’,既能够进入也能够退出。完全淹没在权力的游戏中,终究不可能拥有真正的智识生活。”