来源:文艺捣弹 哈尔·福斯特

哈尔·福斯特

福 特 主 义 的 流 水 线

朝 不 保 夕 的 垂 危 者

托马斯·赫赛豪恩服膺了布莱希特对我们所有人的敦促,其创作并非沉浸在旧日良辰,而是着眼于不善的来日。究其原因,在于赫赛豪恩力图直面当下,用他的话来说,其同样是对现状的一种“承认”。这并不代表着赫赛豪恩打算接受它们。赫赛豪恩对当下的承认仅仅意味着他所寻找到的对策和所意识到的自身处境多半出自这个“资本主义垃圾桶”(一件作品的标题,此作品包含一个塞满了服装杂志的巨型废纸篓;标题里的“桶”字亦有牢房马桶之意。在一片充斥着现金流与资讯流的天地里,物化很难抵挡得了液化,此即为赫赛豪恩在其诸多癫狂展品中所要唤起的一种矛盾状况),即我们所共享的世界。此种行事方式遵从了左派的一条重要原则,那就是强调文化上的与政治上的资源,这些资源蛰伏在平常人的“普遍智识”里,而这些人又或多或少要面对当前的这种紧急状态。此处,我想用赫赛豪恩所发展出的概念中的几个来称呼此种状况,这些概念的运用远不止于他本人的艺术实践:垂危物、愚昧物(bête)、耗费和紧急事件。

虽说赫赛豪恩曾长期使用过“垂危物”(précaire)这个词,但他未必能将垂危物的详尽含义给解释清楚。起初这个词用来表示他作品里所包含的那种不稳妥的状态与有限的时限,这类作品包括《废弃作品》和《有人照看我的作品》。这两件作品皆创作于1992年,均由废木头、硬纸板一类的材料简单拼凑而成,并都被丢弃在了路上以供他人捡拾。那会儿的赫赛豪恩只是区分了垂危物与短命物,后者仅与材料自身属性有关,因此并没有引起赫赛豪恩多大的兴趣。(他的作品无论如何都不是对艺术品沦为一成不变之物甚至是沦为商品的一种批判;并且,正如我们后面将会看到的那样,赫赛豪恩秉持着其所定义的审美自律和艺术普适性这类价值。)没过多久,赫赛豪恩便开始拿原本用来形容其艺术作品特征的垂危物来称呼普罗大众面临着的某种困境。赫赛豪恩利用他的作品及其所衍生出来的伦理与政治层面上的影响来对这一困境作以回应。

托马斯·赫赛豪恩,《阿勒比内垂危博物馆》,2004年

法语词précaire(垂危物)所暗含的那种社会经济层面上的不稳妥并没有英文里precarious(垂危物)一词那么直白;事实上,précarité(垂危)被用来描述这样一种状况,即在新自由主义盛行的资本主义里,能否就业对于广大劳工而言都是个问题,就更别提医疗、保险与退休金了。这种“朝不保夕族”(precariat)被视作后福特主义经济的产物,然而,从历史的角度来看,朝不保夕状况的出现更像是一种规律,而类似福特主义的那种对相对稳定的工作与工会保护的允诺则更像是个例外。这是个微妙的阶级门类。在从无产阶级(proletariat)向朝不保夕族(precariat)的这一节外生枝的转变中,又会丧失掉些什么?此称谓又是否会将这种特殊状况,即一种遭受着严峻挑战与政治变革的“风险社会”转变为一种常态?而朝不保夕族又能否摆脱掉其受害者的身份转而掀起一场社会运动?至少有一件事是确定的:它并非一个能够联合得起来的阶级。正如理论家杰拉尔德·拉乌尼格所言,一方面将“朝不保夕状况的温和形式”留给了“数字波西米亚主义者”和“生计堪忧的知识分子”(intellos précaires),另一方面又让移民者与偷渡客(sans papiers)去承受“严格劳动纪律所带来的压迫”。赫赛豪恩的创作便与这一点相关,因为他那些标志性的实践项目大多坐落在这两类社区的交界线处。其中不仅有他那件位于巴黎东北部欧贝维列郊区的《阿勒比内垂危博物馆》(2004),还有赫赛豪恩以临时构筑物的形式创作的献给他最爱戴的哲学家们的那四座“纪念碑”——《斯宾诺莎纪念碑》(1999)位于阿姆斯特丹的红灯区,《德勒兹纪念碑》(2000)位于亚维农的北非人聚集区,《巴塔耶纪念碑》(2002)位于卡塞尔当地土耳其人的社区,而《葛兰西纪念碑》(2013)位于布朗克斯区的一个以非裔美国人和拉丁裔美国人为主的综合性社区。“是否存在某种方式可以从我们所处的这种稳定、可靠、安全的空间跨越至垂危物所在的空间以让前后两者加以联结?”赫赛豪恩这样问道,“通过自愿地跨越这一受保护空间的边界去构建新的真正属于垂危物的价值——不确定性、不稳定性与自我授权,这样的做法又是否可行呢?”

托马斯·赫赛豪恩,《葛兰西纪念碑》,2013年

给 垂 危 物 赋 形

印 证 生 命 的 脆 弱

与“作为真实的一种形式的垂危物”有关的实践又会涉及哪些方面呢?“在艺术中,想要触及真理,只能依靠没心没肺,”赫赛豪恩声称,通过那些“带有风险的、存在着抵触情绪的、隐秘的接触”才能达到。这暗示他的艺术实践所遵循的一条首要准则,即与特定处境下的朝不保夕者共同承受其实际的生存状况,并且为了达成这一目的,赫赛豪恩通常会在他所开展创作的社区里扮演准擅用者(quasi-squatter)的角色。“为了实现这一时刻,我不得不来到现场,并且保持警觉,”他接着说道,“我还得让自己站稳脚跟去面对这样一个世界、这样的现实和在其中所度过的时光,并不得不让自己承受些风险。这便是垂危之美。”意识到德勒兹的“代表他人发言是一种无礼行为”的告诫,赫赛豪恩并未替朝不保夕族说话;相反,他强调道:“我想在不中和他人立场的前提下参与进与其的对话。”事实上,赫赛豪恩并不总想与这种朝不保夕族寻求团结一致,因为这种团结只会出自极端党派控制下工会的胁迫。不像那些从事“关系美学”创作、整天幻想着一个宜人社区的艺术家,赫赛豪恩承认他的行动既可以增进友谊也可能引起敌对。为了缓和这一效果,赫赛豪恩信守着出现在作品制作地点的承诺,并且用“现身并生产”来为这一原则命名。借此,赫赛豪恩刷新了***·本雅明在《作为生产者的作者》一文里的推论,即一件艺术品在政治领域内的使用价值并非更多地取自它对社会问题的态度,而是取决于它在运用一种生产方式时所采取的立场。

《牛津英语词典》告知我们,“垂危”一词源自“拉丁文precarius(乞求),即央求者(precem)通过哀告来获取欲求之物,由于要仰赖他人出手相助,所以具有不确定性和垂危之感”。此定义强调出了这种不稳妥的状态是由权力机制一手构建起来的,朝不保夕族由于要仰赖它的帮助所以只好苦苦哀求。这就意味着要想像赫赛豪恩一贯为之的那样将垂危物搬演出来,不仅要展现出其状况的危机四伏,还要暗示出其贫困产生的原因和经过,从而牵扯上执行这种“可被撤销之宽容”的权威。对“垂危”一词的注解所提到的“哀告”在赫赛豪恩的实践项目里体现得尤为明显,且通常还带有某种控诉的意味。

此处垂危物的政治向度落入了伦理学的范畴。“给垂危物赋予一种形式”,赫赛豪恩解释到,即意味着要去印证“生命的脆弱”,意识到“迫使我提高警觉、亲临现场、四处留意、开诚布公之物,亦是激发我活力之物”。在那篇有关伊曼纽尔·列维纳斯的短文《垂危生活》(2004)里,朱迪斯·巴特勒也同样写道:“从某种程度上讲,被致辞的时刻才是我们开始存在的时刻,而当这种致辞落空以后,我们自身的存在也势必变得垂危。”在这篇文章里,巴特勒还探讨了列维纳斯所提到的“面孔”这一概念,后者曾用它来指代“他者的极度垂危”。“为了回应这幅面孔,去理解它的含义,”巴特勒论述道,“就意味着要对另一种生活里的垂危之物保持警觉,或更准确地讲,要对生活本身的垂危保持警觉。”赫赛豪恩在其作品里试图“回应这幅面孔”,去迎向来自它的凝视。

托马斯·赫赛豪恩与《紧急事件图书馆》(局部),2003年

不 受 排 挤 的 公 众

每 个 人 都 能 懂 的 艺 术

2003年,在与赫赛豪恩的一次交谈中,本杰明·布赫劳以“一则典型出自艺术史学家的疑问”作为开场白:“在你心目中谁更重要,安迪·沃霍尔,还是约瑟夫·博伊斯?”赫赛豪恩拒绝了二选一的要求,并表示自己同时借鉴了两人的创作。“人人都是艺术家。”这是博伊斯常爱讲的话,赫赛豪恩在肯定其平民化理念的同时,也接受了此理念的沃霍尔版本,后者题为《129人死亡》(1962)的画作把1978年头一次见它的赫赛豪恩给迷坏了(当时他二十一岁):“我感觉自己受到了接纳,被立刻容纳进了艺术家的作品中,融人艺术之中。”而在更晚些的时候,雅克·朗西埃替赫赛豪恩强调了“不受排挤的公众”的重要性。在其《无知的教员》一书里,朗西埃宣扬了“人类智力的均等”。或许那则布莱希特的趣闻也可以算入在内,据传闻说他曾将一头木制毛驴紧挨着打字机放置,驴脖子上挂有一个标牌,上面写着“得连我都能懂”。

赫赛豪恩在一本收录有其粗制滥造的拼贴作品、被命名为“哀怨之物、愚昧之物、政治之物”(1995)的书里已预料到了垂危物的一些面貌。这些作品的“灵感完全出自我在大街上和地铁里所看见的告示,”赫赛豪恩对我们讲道,“人们出于现实需要制作了这些硬纸板标牌,使其具有一种经济、高效和美观的形式……它们的美有赖于约定和真诚两种语汇的结合,其结果即为纯粹。”而他自己的拼贴作品则质问着这个装出一幅冷漠表情、连最为显眼的自相矛盾都能容忍的世界。其中的一件作品展示了一张照片,照片里的一位青年佩戴有和平标志的同时手捧着把***。在作品边缘位置,赫赛豪恩涂画了指向这两件物品的箭头,利用大写字母惊呼道,“我实在无法理解!”另一件拼贴作品复制了一幅由构成主义者古斯塔夫·克鲁西斯所设计的苏联海报。其上,斯大林的巨型半身像赫然耸立在一栋工业厂房上空,赫赛豪恩在一旁用笔涂写道: “帮帮我!!我发觉这幅海报很漂亮,但我清楚斯大林都曾干过些什么。该怎么办呀?”

托马斯·赫赛豪恩,《有人照看我的作品》,1992年

垂 危 物 的 变 种 :

哀 怨 、 无 头 、 追 星

如上文所提到的,“哀怨物”是垂危物的一种表现形式,但赫赛豪恩通常也将它说成愚昧物——愚昧即傻,甚至有蠢笨无知的含义。“帮帮我(理解) !”是《哀怨之物、愚昧之物、政治之物》里反复出现的呼喊,其背后的情绪并非子虚乌有:这些拼贴作品,赫赛豪恩告知到,“同样出自我本人的现实需要。我需要去理解。”在他所钟爱的词汇里,有些或许能说明此处所牵扯到的话题。一幅告示引述了作家罗伯特·瓦尔泽的话(赫赛豪恩为纪念他曾专门创作过一个书报亭):“当弱者自认为是强者的时候。”这并非是那则“谦和之人必将继承大地”的基督教预言,更不是一种对此道德观所采取的尼采式批判。确切地讲,在这一“‘弱势'身份”背后,赫赛豪恩觉察到了“一股爆发的力量,像是某种反抗”;其出自下层,赫赛豪恩提醒我们到,发起颠覆。如果说弱者是愚昧物所具有的一种面貌,那“无头人”就是另外一种。“无头人”是由赫赛豪恩改写自巴塔耶的一个概念,后者曾在1930年代中期探讨过这种去首(acephale)人物。赫赛豪恩往往力图使作品“摆脱控制,甚至创作者的控制”,正是由于他同样发现了此种无头所带有的某种“反抗特质",赫赛豪恩将其描述成一种“已被完全淹没,但仍旧不死心、不甘心也(自然)不犬儒了”的状态。”

托马斯·赫赛豪恩, 《罗伯特·瓦尔泽-雕塑计划》,2014

无头人转而招来了赫赛豪恩口中愚昧物的第三个化身:追星族。“追星族似乎是无头的(kopflos),”赫赛豪恩写道,“但与此同时,他的忠诚使其能够反抗……这是一种无需道理的忠诚。”赫赛豪恩在其诸多作品里采纳的不仅仅是追星族的标识(比如,队旗和队巾),还有此种忠诚(他说过自己是巴塔耶的拥趸,正如他也是巴黎圣日耳曼足球俱乐部的球迷一样)。实际上,恰如他所创作的那些敬献给已故边缘艺术家和作家们的祭坛,赫赛豪恩试图通过对文化价值取向的易轨变更追星族们所全情投入之物:与其是迈克尔·杰克逊和戴安娜王妃,把奥托·弗伦德里希和英格博格·巴赫曼当成信奉对象又有何妨?赫赛豪恩问到。这是一种乌托邦式的姿态,但其肩负着一项重要责任,此职责与恩斯特·布洛赫名下的老马克思主义主张别无二致,即左派绝不能将大众激情的威力拱手让给右派,即使是(或者尤其是)在那些激情变得古老而或返祖的时候(例如布洛赫所处纳粹时期的“血与土”,抑或是当前我们茶党的“上帝与*”)。如果说当下我们活在了种充斥着情感的文化里,赫赛豪恩如此暗示道,那我们也就必须得好好利用起这笔财富。

托马斯·赫塞豪恩, 《崩塌》,2018

平 民 主 义 立 场 :

粗 制 滥 造 的 亲 和 力

对于赫赛豪恩而言,愚昧物亦是一种观看和阅读的方式。赫赛豪恩暗示,如果不去转移视线,就会看得“目瞪口呆”,即任由世间的骇人事件没完没了地把我们“吓懵”,比如说,伊拉克战争期间对无辜民众的大屠杀,赫赛豪恩曾将其中一些令人发指的屠杀影像展示在他那件名为“原始拼贴”(2008)的作品中。就这一点而言,目瞪口呆即是某种形式的见证,其包含伦理与政治这两个层面上的影响力(赫赛豪恩称他的拼贴作品为“证据”)。这里同样还表明了愚昧物更深一层的面貌,我效仿埃里克·桑特纳将其称作“近乎动物者”。在桑特纳看来,“受政治权力里创伤向度的影响”造就了此种近乎动物者;在此情形里,“介于有法与无法间的某种奇特的‘创造力’激活了”这一向动物退化的过程。近乎动物者可以是淫秽的(想想戏剧《暴风雨》里的人物卡利班),但它同样可以指明整个象征域秩序已出现了裂痕。“承载意义的空间所发生的断裂或停滞”被购物行为所填补,后者抵挡住了权力或至少说让其易于承受,并可能对其进行重新定义。从作品《哀怨之物、愚昧之物、政治之物》到《原始拼贴》,赫赛豪恩时常会去寻找类似这种近乎动物者所提示出的裂缝。

托马斯·赫赛豪恩, 《永恒的火焰》,2014

最后,愚昧物亦是简易物,赫赛豪恩如此评价到;“简易即为一种铸就,”赫赛豪恩以这种看似古怪却很贴切的个性化措辞,透露出简易物之于他是如何既为拾来品又是基础物资的。愚昧物的这一面貌不仅带我们重返了那个充斥着日常文字和图像的平凡世界(布莱希特、博伊斯与沃霍尔都曾以不同方式利用过这些文字和图像),而且还让我们再次着眼于那些创造力及批判性兼备的资源,它们留存在平常人的“普遍智识”里有待被发现。葛兰西(赫赛豪恩也曾为他敬献过一座纪念碑,那是他所创作的第四座纪念碑)曾将“常识”定义为“哲学的民间传说”,即其不仅保留有有待被揭穿的迷信,还贮存着即将被散布的真理。萨特以类似的方式论述过“陈词滥调”:“这个精妙的辞藻有着好几层含义,”哲学家如此评注道;“无疑,它指的是那些最为陈腐的观念,然而正是这些观念成为了社群成员间思维的聚会处。每个人都发现自己身处其中,并看到其他人也同样如此。陈词滥调人人皆有,我也未能免俗;我自己的那些陈词滥调在所有人那儿都能找到,而这也意味着每个人在我身上皆能有所体现。”为了实现这种“平民主义”(沃霍尔一度这样称呼波普),而非出于犬儒主义立场,沃霍尔转而拿金宝汤罐头和可口可乐瓶来当自己的创作素材(他常爱讲,女王与流浪汉喝的是同一种可乐)。同样,出于此目的,赫赛豪恩则着眼于硬纸板与胶布这类日常材料,以及照片下载和粗造现成品拼贴这种寻常技术。这便是他为探求不受排挤的公众——一种于资产阶级公共领域土崩瓦解之后所残存下来的公众——所作出的那份努力。

托马斯·赫赛豪恩

—— 内容来源 ——

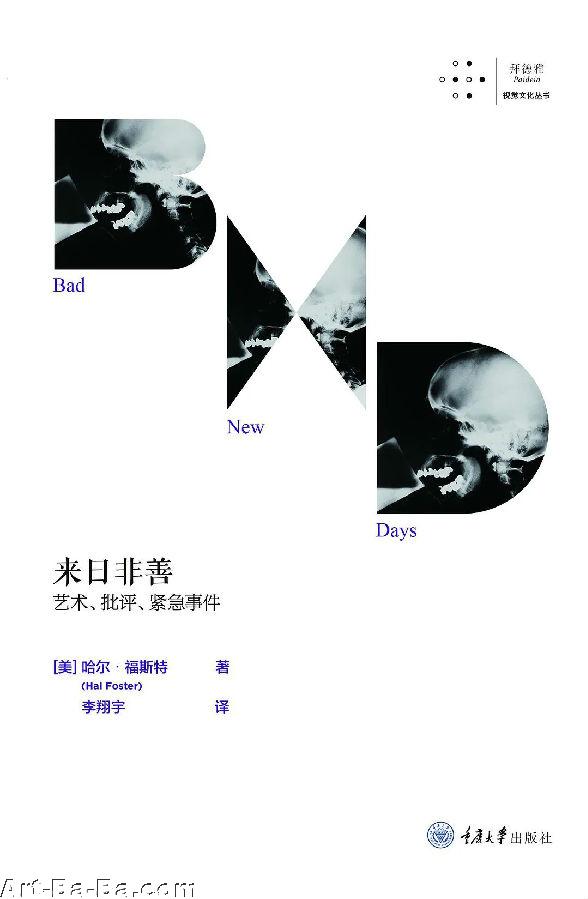

《来日非善:艺术、批评、紧急事件》

哈尔·福斯特 著;李翔宇 译

重庆大学出版社,2020年