来源:Ocula艺术之眼 Paul Laster

德雷克·福乔。摄影:Freddie L. Rankin II。图片提供:艺术家。

作为近年冉冉升起的新星,德雷克·福乔(Derek Fordjour,1974-)的成功,当然并非一朝一夕之事。当他终于找准自己的创作定位时,艺术界的注目随之而来,且与日俱增。

福乔是在美国孟菲斯出生和成长的画家、雕塑家和装置艺术家,他在大学里进进出出了近十年,攻读艺术学士学位,2001年从莫尔豪斯学院(Morehouse College)毕业。次年,他获得了哈佛大学的教育硕士学位。直到2014年,他才再次攻读绘画硕士,进入亨特学院(Hunter College),并最终在2016年完成学业。

展览现场:“Upper Room”,Robert Blumenthal 画廊,纽约(2015年11月4日至11月28日)。图片提供:Robert Blumenthal 画廊。

福乔最为人所熟知的是他复杂精巧的、关注种族、身份和不平等问题的具象作品。为此,艺术家归功于艺术家纳利·华德(Nari Ward)和凯利·莫亚(Carrie Moyer)在其就读研究所时的引领,但造就他朝着正确的方向展开自己艺术生涯是几年前与艺术家克里·詹姆斯·马歇尔(Kerry James Marshall)的偶遇。

福乔的第一次重大突破发生于他在亨特学院的第一年。那时,他在纽约布什维克(Bushwick)Robert Blumenthal 画廊举办了个展“Upper Room”(展期:2015年11月4日至11月28日),随后他在伦敦、洛杉矶和都灵都有了个展。

展览现场:“Parade”,Sugar Hill美术馆,纽约(2017年7月27日至2018年2月11日)。摄影:Michael Palma Mir。图片提供:Sugar Hill美术馆。

艺术家2016年在Sugar Hill美术馆驻留时,他展出的装置作品为驻留项目画上句点,且广获纽约媒体赞赏。很快,福乔得到惠特尼美国艺术博物馆的委托,为其“公告牌项目”(Billboard Project)创作了一幅大尺幅综合媒介绘画《Half Mast》(2018),后来进入了该馆的永久馆藏。

从那时起,这位艺术家朝向更为广阔的天地进发。在洛杉矶的Night Gallery画廊、伦敦的Josh Lilley画廊和纽约的Petzel画廊的个展,使他引人入胜的观念得以绽放。

德雷克·福乔,《Half Mast》,2018。展览现场:惠特尼美国艺术博物馆外景(2018年9月24日至今)。图片提供:艺术家与Night画廊,洛杉矶。摄影:Ron Amstutz。

这些机遇令福乔逐渐发展出复杂的绘画过程。他在给画布上色之后,将涂有颜料的纸板片粘贴其上,随后用报纸层层包裹整个表面,再撕去部分报纸。随后他追加一层剪成圆形、条形和方形的报纸,在表面上用炭笔和颜料作画,从而对其拆解。

福乔的绘画创造了一个由人物和形式构成的、层次丰富的生动场域,在色彩和纹理的栩栩排布中表现了嘉年华式的人物、流行的表演者和风格化的体育主题。

展览现场:“格式塔”,池社,上海(2021年5月15日至7月2日)。图片提供:池社。

表演者与艺术之间的寓言式关系为他的思考提供了哲学背景,社会结构的游戏化和内在于个体的脆弱性成为其作品中反复出现的主题。

目前上海池社举办的展览“格式塔“(Gestalt,展期:2021年5月15日至7月2日)中,福乔以六幅画作继续探究上述概念,同时也从内容和形式两方面对“格式塔”展开了新的探索。

你早早开始探索社会结构的游戏化和内在于个体的脆弱性的观念,并持续在创作中进行研究,这些观念是如何成型的?

在关注文化类素材的时候,我对运动员着迷起来,尽管我对特定运动或名人无感。当在自我反思中意识到这点时,我看到脆弱性令我不适:我从来不说自己受不了什么,也不会公开承认失败。那时我对自我展示抱有错误的想法。

当我最终意识到让我不适的脆弱也是我的力量时,我对运动员的关注也昭然了。面对比赛结果的运动员是脆弱的——比赛会有赢家,有输者,也可能会出差池。于是我开始探索这种与社会、种族、权力和经济的寓言关系。它变成一个奇妙机器,可以让我把一切感兴趣的事物都塞进去。

德雷克·福乔,《Thalassic Quintet》,2021。丙烯、油画颜料、木炭、纸板、报纸与帆布,259.7×6.35×170.8cm。图片提供:池社。

你是如何设计出如此复杂的绘画过程的?

在艰难时期,报纸成为了我的创作媒介,虽然它是一种不坚实的材料,但用藤木炭画在如此表面上创作的愉悦,使我从架上绘画的压迫中解脱出来。我喜欢它的自由。我得以进行剪切,但这一空心物需要更多的支撑。

我不断实验制造支撑的方式,其结果是创造了一种新的表面。现在我在每一幅画里都对某些东西做出反应,我从不只是处理画布的白,而总是对嵌在作品中的历史做出反应。每件作品的表面都有大约十层,过程已经变得相当可观,尽管这不是我特意为之。

德雷克·福乔,《Collection of Evidentiary Facts》,2021。丙烯、油画颜料、木炭、纸板、报纸与帆布,221.6×6.35×170.8cm。图片提供:池社。

我知道你在作品中借用了《金融时报》的粉色,它的内容是否也应和了你关于商品化和种族不平等的想法?

是的,而且你可能是第一个想到这一点的人。这个决定来自我对个人价值和认知价值的思考。《金融时报》正以别具一格的颜色将自己与其它新闻报纸区分开来。在可能被安上刻板印象或以群分的时候,想要显示自己的与众不同——这种对个体化的追求有一种令我共感的张力。

你的光学调色理论是什么?

就像我生活中的许多事情一样,它也是在失败中诞生的。我是一个极其没有耐心的画家,但画油画恰恰需要对调色有耐心。我目前的创作方式是能让我在突破规则的同时,仍然实现想要的丰盈光学效果。在不同的表面间工作并给互动留有余地,活力由此而生。我的作品中的很多颜色只是一个挨着一个,眼睛完成了将它们融合的工作。

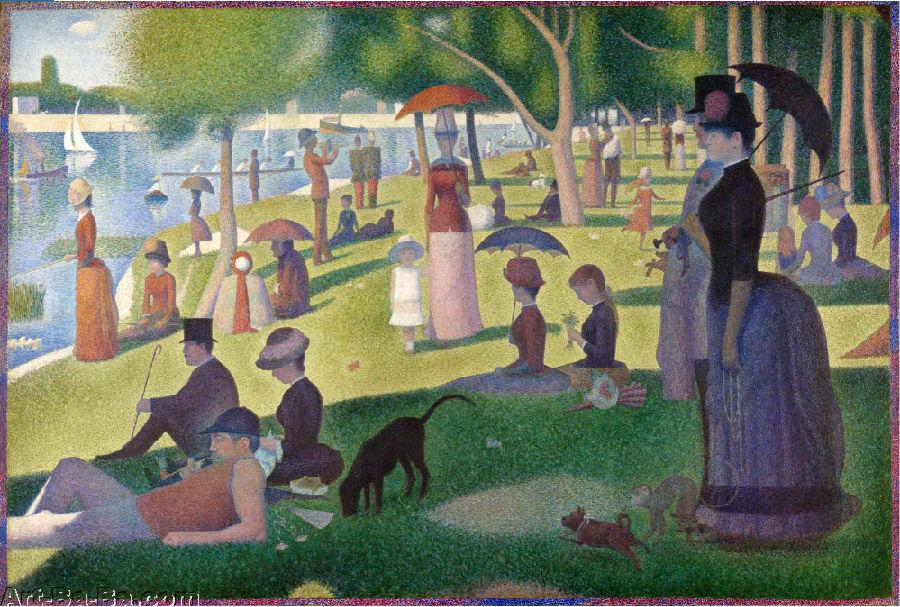

乔治·修拉,《大碗岛的星期天下午》,1884–1886。布面油画,207.6×308cm。图片提供:芝加哥美术馆。

这些工作的成品让我想起了点彩派,特别是乔治·修拉(George Seurat)的《大碗岛的星期天下午》(A Sunday on La Grande Jatte,1884–1886),这幅画在一个摆拍的场景中平面化地描绘了诸多人物。修拉等现代主义画家是否也影响了你?

是的,不仅修拉,还有皮尔·波纳尔(Pierre Bonnard),他有一种惊人的干刷技法,粗粝得几乎就像颜料中没有介质一样。我也喜欢威廉·H·约翰逊(William H. Johnson),他对颜色的选择笨拙但扎实,呈现出如歌的效果。

这些颜色的饱和度和相互接近的程度几乎像拼图一样契合,我非常喜欢。我的灵感也来自于罗曼·比尔登(Romare Bearden)的拼贴作品和大卫·霍克尼(D**id Hockney)洛杉矶风景画中点彩式的拼合交错。我试图在我的作品中把这些东西悉数展现出来。

你对自主与控制有着怎样的思考?

这表达了我自身的焦虑。作为艺术家,我周旋在一个以利润为导向的生态系统内,总是认识到自己身不由己。在这个系统里,我的动能在哪里?如果我要依靠其他实体来获取维持我的价值,我必须问这个问题;作为在美国生活的黑人,我们都很清楚并思考着这一对话;而作为资本主义环境下的公民,我们不能不考虑自己与资本和经济学的关系。我对这些与权力的关系感兴趣。

德雷克·福乔,《Capital & Labour》,2021。丙烯、油画颜料、木炭、纸板、报纸与帆布,170.8×6.35×221.6cm。图片提供:池社。

谈谈展览中的画作吧,先从《Capital & Labour》(资本与劳动,2021)开始。这件作品描绘了一个衣冠楚楚的男人和一个广告女郎。这些人物传达了什么信息?

不好说这其中有什么信息可言,我感兴趣的是观者如何将画中的要素聚合起来,又将怎样的叙事投射其中。意义的确取决于观者。

题为《Collection of Evidentiary Fact》(2021)的绘画呈现了一个满是奖杯和荣誉的房间,这件作品是你精英社会理论的视觉表达吗?

是的,画画根本用不着三个学位。那我是为了什么呢?很大程度上是希望这些学位加起来会有更大的价值,这可能会使我免于我的民族所经历的风霜。真的是这样。

不幸的是,在临检时,警察不会要求我提供学位。当我在餐厅要求就座时,我不能向服务生出示这些**。这种徒劳感很有意思,也是驱使我画这幅画的原因。

我也对成就的普遍性、体现成就的人工制品和关乎胜利的美国精神感兴趣。这是一个重新考虑什么是成就的机会。我的经验是一个起点,但我感兴趣的是我的经验如何能够放大这些能从绘画中寻得的、使它更有普适性的意义。

德雷克·福乔,《Downstage Busker》,2021。丙烯、油画颜料、木炭、纸板、报纸与帆布,170.8×6.35×221.6cm。图片提供:池社。

《Downstage Busker》中,一名表演者被线操纵,这件作品似乎指向自主和控制的问题。它是否也在关注表演能力,了解自己何为,以及扮演好角色的问题?

对,我一点也不反对这种解读。这幅画的主题可能是一种情感。它不完全是肖像画,而更多的是关于一种感觉。如果我非要创作一幅自画像,其对象不是我的物理存在,而是我的情感心象,结果可能就会像这幅画一样。

这个展览围绕着“格式塔”理论展开。虽然我们刚才讨论的三幅画都表达了该理论的不同原则,但《Full Step Triad》(2021)和《Thalassic Quintet》(2021)更明显地展示了模式和结构。前者呈现了三个鼓手,后者则描绘了五名花样游泳运动员。你想通过这些画表达什么?

我感兴趣的是,格式塔是同时关乎形式和内容的。我的构图过程包含了非常确切的形式投入,这的确有乐趣。作为绘画艺术家,我们总是对画面的形式属性感兴趣,但潜台词是这些形式属性对游走在社会中、尤其是社会边缘的个体意味着什么。

我正在读一本名为《Minor Feelings: An Asian American Reckoning》(2020)的书,这本书从亚裔美国人的经历出发,论及权力、自主和同化,我深有共鸣。我在思考这些事情,因为它们与格式塔的原则有关。关于邻近、重复,以及边缘人试图从群体中独立出来所面临的挑战,在思考这些问题时,我对形式和观念的考量之间产生了奇妙的一致性,眼下这个对话来到中国,更加突出了这种一致性。

德雷克·福乔,《The Second Factor of Production》,2021。丙烯、油画颜料、木炭、纸板、报纸与帆布,221.6×6.35×170.8cm。图片提供:池社。

《The Second Factor of Production》(2021)回到了骑师这一你喜爱的主题:众多骑师挤在色彩和图案的海洋里。为何骑师在美国历史中和你的作品中都很重要?

这幅画是关于黑人劳动力的,既是历史也是当下的写照。黑人骑师诞生于奴隶制,在过去的马术社会里,种植园主骑着骏马来到乡村俱乐部,让骑师把它带到马厩里,那是一种时髦。其直接的衍生品是奴隶被用来赛马。

获得自由身后,黑人骑师能去赚取奖金并达到一定的财富水平。后来在1905年前后,黑人开始向北迁移,赛马骚乱开始发生,此时公众对黑人骑师的偏好发生了变化,他们的身影从这项运动中被抹去,并且缺席至今。

我进入艺术创作领域时,正是黑人艺术家被作为特殊商品对待的时代。我作品中骑师的在场对我来说是一种宣泄,表示我对美国的黑人时刻(black moments)持怀疑态度。

展览现场:“格式塔”,池社,上海(2021年5月15日至7月2日)。图片提供:池社。

这个展览虽然以绘画为中心,但雕塑和装置已经成为你的实践中同样有力的部分。这两种媒介如何促使你拓展自己的创作以及背后的思维过程?

雕塑有着绝妙的启发性,因为我并不轻易视自己为雕塑家。回想画得很艰苦的那些年,我为了让在工作室的时光变得更愉悦些,所做的事情之一就是进入我不抱任何期待的领域。因为我主要是一个绘画者,所以雕塑充满了发现和新鲜的喜悦。

装置是创造世界。如果我能抓住你所有的感官,我就能让你相信这一“他域”(other realm)。我喜欢像威廉·肯特里奇或雷德·格罗斯(Red Grooms)这样的艺术家,后者能在作品中创造出一整节地铁车厢。这些艺术家让我忘记自己所在,被他们牢牢攫住。

艺术中创造世界的变革力量是我想传递给人们的东西。它几乎像一种爱的行为,对你说:“改换你的所在域,进来,什么也别管,上车吧。”

译者:钟山雨