来源:Art Ba Ba 贺潇

文 / 贺潇

贺潇,独立写作者,策展人,资深译者。近期在上海天线空间策划了群展《众妙之家》。曾任职于艺术论坛中文网、亚洲艺术文献库等。

“令人费解”,是许多人看到德国艺术家阿尔伯特·厄伦(Albert Oehlen)作品后的直观反应。这不难让人联想到艺术家多年前的“手指绘画”系列(Fingermalerai),“手指绘画听起来太糟糕了, 以至于当观众看到它们的时候,会认为,‘感谢上帝,看上去比听起来好得多。’”甚至厄伦自己都如此表达,而他正在麦克斯·赫茨勒画廊柏林两个空间内展出的最新绘画个展——“令人费解的棕色绘画”(unverständliche braune Bilder),或许让人玩味着相同的观看心理。“u.b.B”(令人费解的棕色绘画)和“Ö-Norm”两个系列的作品带来某种难以预料的感知挑战,那是恣意涂抹下的痕迹与笔触游走在大尺幅画面中所带来的。“u.b.B”使用了在美学上不讨喜的棕色来探索色彩对于感知层面的作用,“Ö-Norm”看似沿袭了“树”系列形态,又插入附带语境和框架的“广告语汇”,从而开阔了作品的可读性维度。

“令人费解的棕色绘画”展览现场,麦克斯 · 赫茨勒画廊,柏林 (Goethestraße 2/3), 2021,图片版权归艺术家所有,摄影:def image

阿尔伯特·厄伦,《u.b.B. 1》,2020,布面油彩,190 x 160 cm,图片致谢艺术家及麦克斯·赫茨勒画廊(柏林)

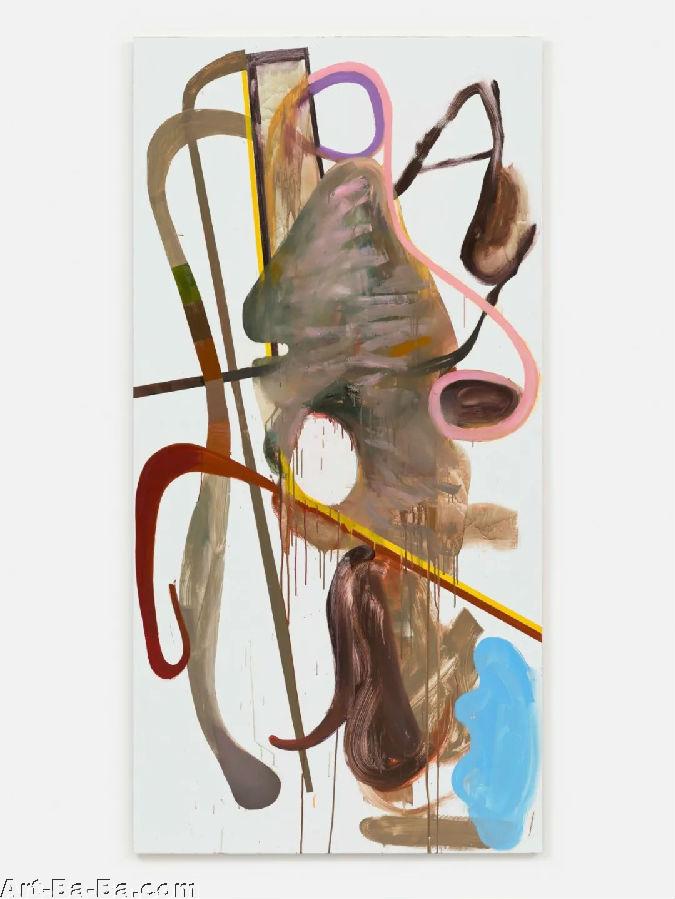

阿尔伯特·厄伦,《Ö-Norm 4》,2021,铝塑板面油彩,250 x 125 cm,图片致谢艺术家及麦克斯·赫茨勒画廊(柏林)

对于这位自上世纪80年代起活跃至今的艺术家而言,从早期绘画阶段便拒绝单一性的创作方式。在他的画面中结构与无形、抽象与具象、力量与遗憾、优雅与堕落并存,这不仅是因为它们可以创造出一种图像的张力--一种完全自相矛盾的流动性,以至于永远无法达成任何稳定。这种创作的方式同时象征着权威性的立场的缺席,因此为画家留有“发声”的余地。用颜色提炼出的主题串接起的这十六件新作以轮回转世的方式回收着他过往创作的经验。重滴颜料、喷涂、晕涂,厄伦在创作过程中展现出丰富的绘画技法,他用刮刀挑起一团颜料在画面上堆砌,又任其在刀痕间流淌,而后是反复地大面积涂抹至朦胧透明,在平滑和厚重间的层次感中加强着作品视觉上的不稳定性。自20世纪80年代,厄伦就已提出“后-非-再现性”这一概念,试图抵抗的正是艺术史中这种一再重复的无效性。“u.b.B”作品分享了一些早期抽象作品的部分特征,但曾经厚重的颜料在新作中不再是主体。近年来,他的作品中出现了更多的水彩颜料、漆料,以及通常鲜少运用的绘画颜料。画面上更为欢快的明黄、粉色、蓝色与趋向透明的灰色包围着那些质朴的局部,貌似随意的过程中暗含着了然于胸的计算和布置。

阿尔伯特·厄伦,《u.b.B. 11》,2021,布面丙烯油彩,漆,190 x 160 cm,图片致谢艺术家及麦克斯·赫茨勒画廊(柏林)

阿尔伯特·厄伦,《Ö-Norm 2》,2020,布面丙烯油彩,漆,190 x 160 cm,图片致谢艺术家及麦克斯·赫茨勒画廊(柏林)

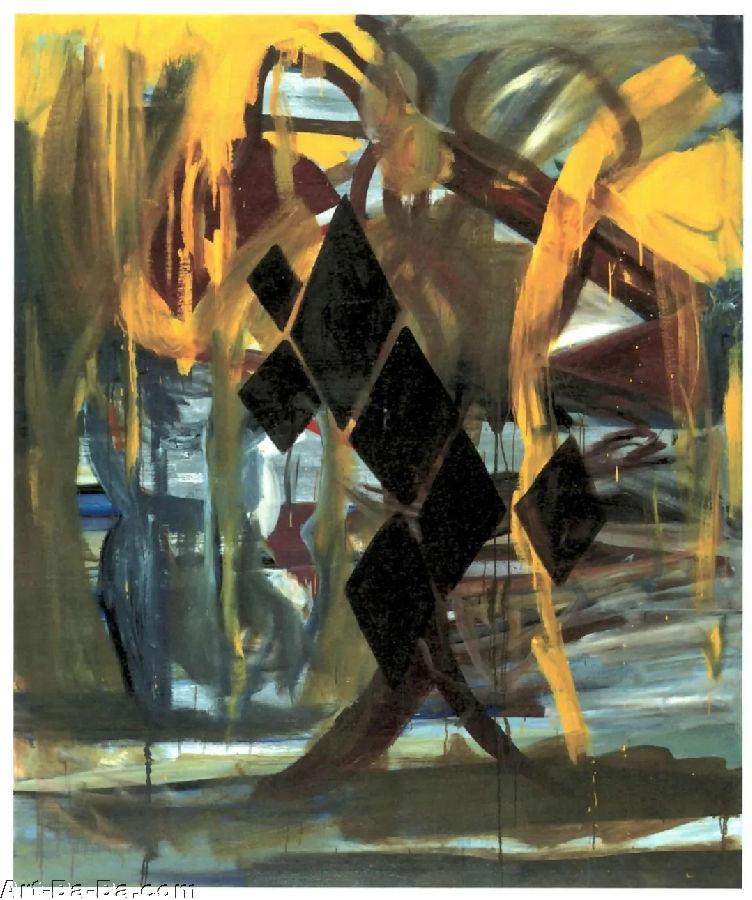

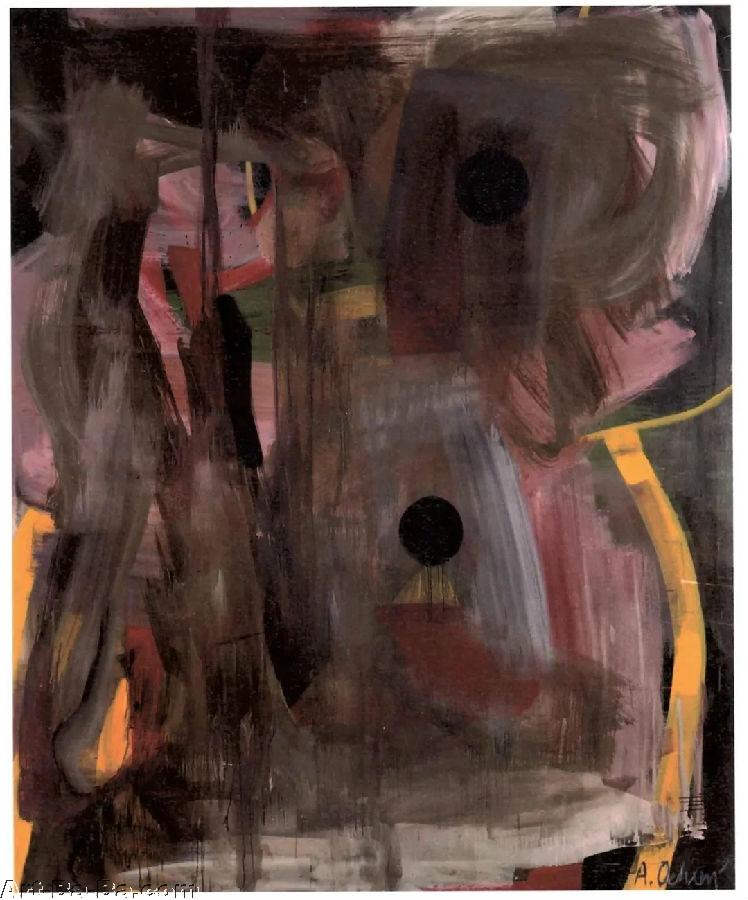

在厄伦1988年的几件名为《无题》的作品中,可以让人联想到棕色与“树”的结合。20世纪上半叶作为抽象的物体——三角形、直线、圆形等几何结构在画面中创造了空间,但厄伦的意图并非解决具体和抽象间的矛盾,“后-非-再现性”这一形容所指的正是他在1988-1997年间的抽象绘画,而他表达的是要跳脱出抽象与具象的二维,以使他的创作不需要别人去讨论其可识别性图像的存在与否。他笔下的“树”,形状遵循严格的视觉语法,即植物学的形态法则中规定的从粗树干到细树枝的转变过程。但他的树是连根拔起的状态,并未固定在哪里,这就令现实中的形式在抽象的创作下被破坏,也不再那么具象,自然形式转化为可辨识的抽象。

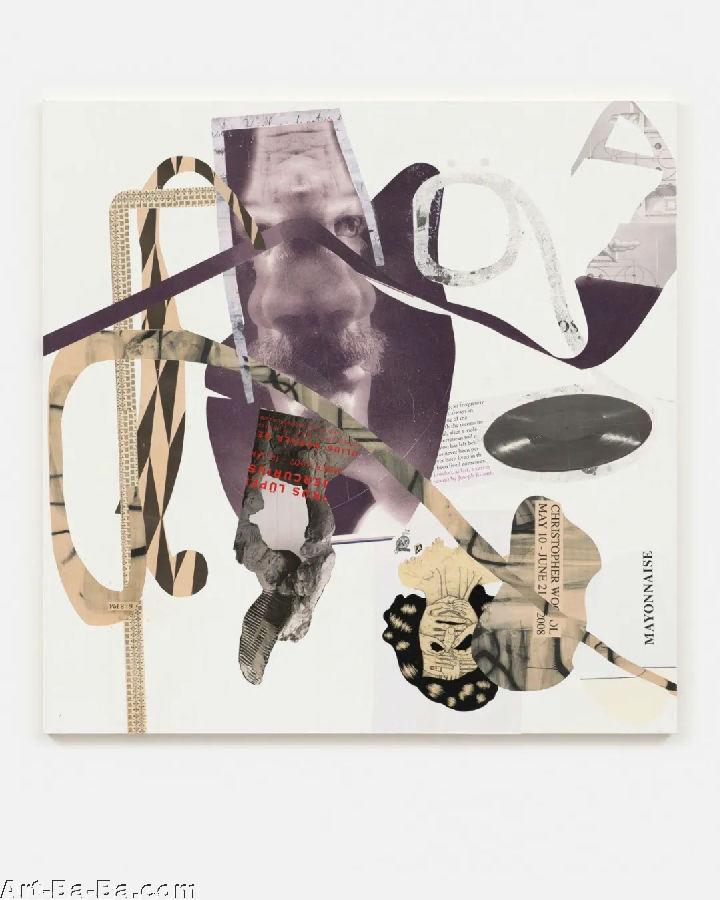

阿尔伯特·厄伦,《Ö-Norm 6》,2012,2020 – 2021,布面油彩拼贴,240 x 200 cm,图片致谢艺术家及麦克斯·赫茨勒画廊(柏林)

阿尔伯特·厄伦,《Untitled》,1988,布面油彩,240 x 200 cm,图片致谢艺术家及麦克斯·赫茨勒画廊(柏林)

阿尔伯特·厄伦,《Untitled》,1988,布面油彩,240 x 200 cm,图片致谢艺术家及麦克斯·赫茨勒画廊(柏林)

阿尔伯特·厄伦,《Bäume (Trees)》,2004,木板油彩拼贴,图片致谢艺术家及麦克斯·赫茨勒画廊(柏林)

而在麦克斯·赫茨勒画廊伦敦空间进行中的“卡罗尔·邓纳姆与阿尔伯特·厄伦双人展”中也出现“树”这一主体元素。自2013年起,厄伦系统性地重验树这个主题,将其作为一个程式或工具来使用,以试验绘画形式和概念上的基础构建。新作中,树仍是清晰的画面主体,但看起来更像是被数码技术处理过,被拆解为基本的几何形状,白色背景之上,裸露的、无叶的枝干以黑色线条延伸至大块洋红色块,似悬置于半空,只在近距离观察之下才显现绘画的特质。在这里,常被用于喷墨印刷的酸性洋红色调被艺术家称为“歇斯底里的颜色”。

阿尔伯特·厄伦,《无题(树之四十九)》(左), 2016,Dibond铝板油彩,250.5 x 125.3 cm;阿尔伯特·厄伦,《无题(树之八十八)》(右), 2017,Dibond铝板油彩,250.5 x 125.3 cm,图片版权归艺术家所有,摄影:def image

而在“令人费解的棕色绘画”中的“树”则以控制之下富有曲线的线条来贯穿,这些被称为“Ö-Norm”的绘画,反复利用的是拼贴的方法及美学,而广告海报或印花织物等材料与透明的覆盖色画层(overpainting)相结合的三幅绘画,则包含了旧的展览海报、剪贴画和文本片段,与厄伦90年代开始的“广告牌画”(Billboard Paintings)一脉相承,仍是在嘲弄抽象/具象的二元对立。“它在画布上看起来非常坚固,非常平面,我发现了一些我未曾尝试过的事物。这些画的主要作用是它们有两个层次的阅读:一个是印刷图像,这里有人物,盒子,瓶子,等等,然后在拼贴画中创造了另一个图像,与内部的概念相联系,所以观者永久地徘徊在这两个层面之间。”厄伦曾这样说道。

阿尔伯特·厄伦,《Ö-Norm 5》,2021,布面拼贴,190.5 x 190.5 cm,图片致谢艺术家及麦克斯·赫茨勒画廊(柏林)

2010年,厄伦曾阐释过自己为什么会开始创作“广告牌画”:“这是慢慢演变的,最后我突破了自己对之前有些想法的误解,80、90年代后期时还不能称为创作,只能说是进行复绘。复绘在当时已经产生了很惊人的作品,只是不能够有所突破。”他很清楚“复绘”创作的技巧决定着自己作品的高度,因此那些“广告牌画”与他早期引入计算机生成的黑白电脑绘画一样,关注的是“怎样复制或表现?它是如何运作或不运作的?”利用计算机提供的距离和非人格化,来将自己从总是威胁、限制绘画活力的规则中解放出来,就像他用手在画布上进行干预那样,摒弃所有的绘画技巧,用看似不合理、随意而又实验性的方式去成就最终的作品。

阿尔伯特·厄伦,《I 11》, 2009,布面拼贴,170 x 230 cm

阿尔伯特·厄伦,《Ohne Titel》,1993,丝网印刷、布面丙烯、油彩,250 x 400 cm,摄影: Archive Galerie Max Hetzler, Berlin | Paris © Albert Oehlen

“当你花一个月的时间创作一幅画时,你要花30天的时间站在世界上最丑的画前。在我的工作中,我经常被最可怕的图片包围。这是真的。我看到的都是令人难以忍受的丑陋的碎片,到了最后一刻,它们就像被施了魔法一样,变成了美丽的东西。”事实上,厄伦表现出的这种超然感是一种精心策划下的自然,并始终对于绘画的不足保有警惕的意识。

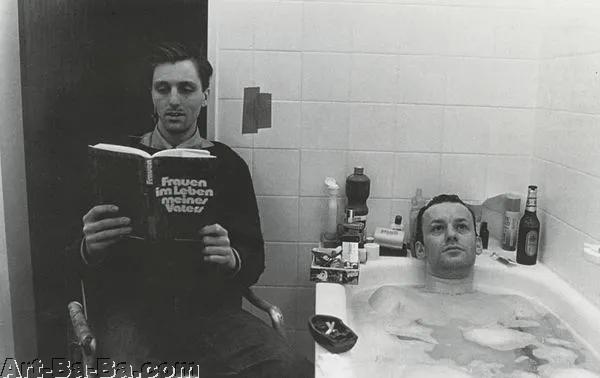

阿尔伯特·厄伦和马丁·基彭伯格

厄伦对于绘画的反思并非偶然,这源于他与艺术史的持续深刻对话。在作为平面设计师的父亲耳濡目染之下,索尔·斯坦伯格(Saul Steinberg)、毕加索(Pablo Picasso)、梵高(Vincent Willem van Gogh)、贝克曼(Max Beckmann)、弗朗西斯·培根(Francis Bacon)的作品都曾是他自小所喜爱的。厄伦也曾因受教于西格玛·珀尔克 (Sigmar Polke)等激进派艺术家、与约格·伊门多夫 (Jörg Immendorff)等人来往而一度相信“艺术应该服务于大众、服务于运动”。直到上个世纪80年代,厄伦因与马丁·基彭伯格(Martin Kippenberger)合作大量艺术项目(如以棕色油漆混合燕麦片刷到车上)、出版书籍、举办展览,甚至一起同住旅行,也因与麦克斯·赫茨勒画廊的合作而被人(马丁的姐妹苏珊)在书中称为“赫茨勒男孩”。一系列颇为激进的艺术行为让厄伦意识到当自己试图英雄化某些艺术性创作时,结果却背道而驰,“这根本不起作用……它失控了。”厄伦曾对媒体表示道。

"Junge Kunst aus Westdeutschland"展览画册,阿尔伯特·厄伦参加此展后开始在艺术界崭露头角。

1983年12月10日,阿尔伯特·厄伦和马丁·基彭伯格在他们的作品前,© Camillo Fischer, Zadik, Köln

正因此,厄伦并不相信具象作品可以准确传达其试图传达的信息,甚至完全抵制具象作品可以传达有关经验或情境的信息。尽管曾一度被卷入新表现主义的行列中,但他本就抱着讽刺的心态而故意创作看似稚拙的具象作品,也很快便跳脱出来。随后就如他所计划的那样,自1988年起,他以抽象画家的身份崭露头角,也沉溺于自己选择的媒介的丰富性和绘画能力中。在不断对过去进行怀疑、反思、打破中,厄伦并不掩饰自己受到德·库宁(Willem De Kooning)、马尔科姆·莫利(Malcolm Morley)等艺术家的影响,前者不断尝试以前所未有的全新方式去改变绘画过程,那种复杂、多智的探索精神令厄伦十分欣赏;而后者作品中的风趣和机智,同样给他留下深刻印象,而更重要的,是常看常新的体验。

厄伦经常用音乐来比喻他的工作方法,在职业生涯的初期,朋克是他的榜样,2003年曾在采访中明确将自己定义为有朋克气质的画家:颜料、画笔和画布被用作破旧的吉他、贝斯和一套鼓。20世纪80年代后期以后,他的兴趣转向了更复杂的和声与不协和音。从这一转变开始,他的绘画就受到了一种极端折衷主义的影响。厄伦也曾在媒体采访中称自己曾迷上过Acid house(嬉皮士时期重要的音乐风格),理由是“它特别蠢”,而早期电子音乐(Techno)的歌词中诸如“禁止女性入内”、“我是唯一的统治者”、“谁是猫王”等标语同样令他觉得又愚蠢又好笑,更重要的是,其位于歌曲开头关乎语境和框架的特点,令他联系到与艺术起点的相似性,因抹消所有严肃性而有所不同。

阿尔伯特·厄伦,《u.b.B. 16》, 2020, 布面油彩与漆,230 x 205 cm,图片致谢艺术家及麦克斯·赫茨勒画廊(柏林)

“我想我不喜欢艺术”,尽管厄伦常常这么说,但从把大量对绘画史中的渊博知识掺杂到绘画语言中,避免陷入传统意义上“好画”;到尝试经过电脑处理和丝网印刷并融入拼贴等元素;再到故意使用廉价材质并引入文字到抽象表达中,来强调绘画性质“不纯洁性”等等方式,厄伦始终如评论家戴德里克森(Diedrich Diederichsen)所说的那样:“相信绘画的功能就像一种语言,要创造出能阐述清晰,没有幻象,没有永恒神秘的客体。”厄伦总是对绘画的方法和手段提出质疑,致力于重新审视和重新塑造绘画这一媒介本身,并始终与传统的等级制度保持对立,而他在绘画中显现的胆识、无拘无束、不屈不挠是不变的,谁也不知道绘画的未来将何去何从,但他所展示的并非过去,而是他和我们的当下。