来源:TANC艺术新闻中文版

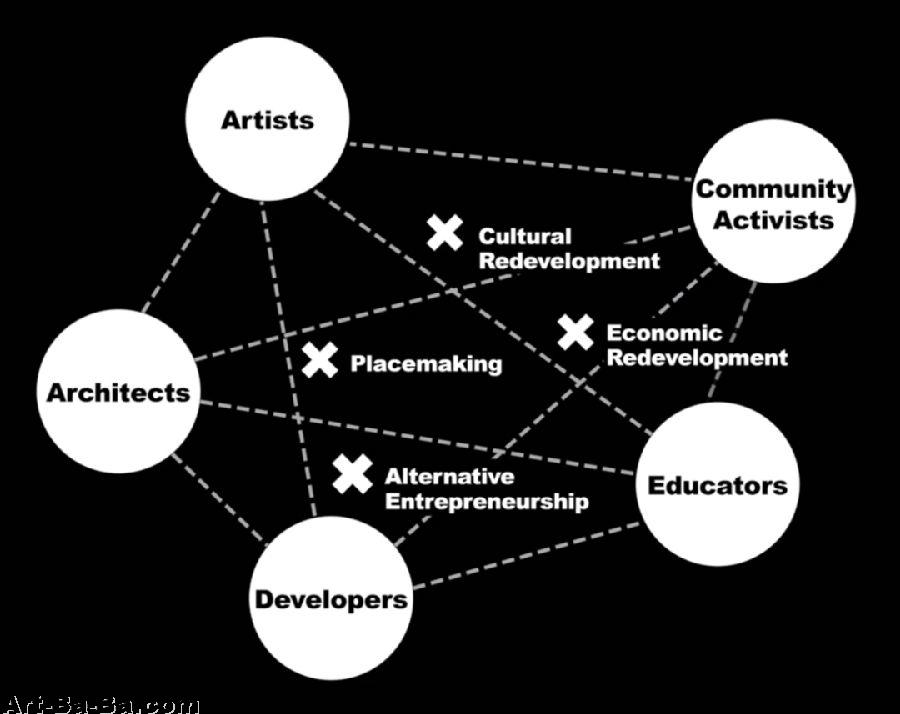

西斯特•盖茨(Theaster Gates), 美国艺术家,他于1973年出生在伊利诺斯州的芝加哥,并仍在那里生活和工作。他的作品已在国际上的主要博物馆和美术馆展出,他的创作和社会参与涉及装置艺术、空间改造和城市规划。他致力于通过将城市规划与艺术实践相结合来进行城市复苏和社区振兴。

棉花田与棒球场

COTTON FIELDS AND BASEBALL FIELDS

这次演讲的主题为“五个砖块的故事”(Five Brick Stories),不过我们的讨论不止于砖块,而是由砖块向外扩展。

首先,我认为要督促大家从整体上看待领域的概念,而不是把注意力放在局部领域的陶瓷上。我们首先要讨论什么是领域,才能进一步探讨领域扩展的概念。

过去几天,我一直在问自己,什么是领域?领域有多种含义,它是一种没有明显标记的领地,但是你和周围的利益关联者都能感觉到它。有时它具有公共属性,让人感觉“这是我的领域,那是你的领域”。从这个意义上说,领域可以看成一种领地。我可以在我的领地上放牧羊群,看羚羊撒欢;也可以堆起干草垛,种上庄稼。为了实现它的用途,我们就必须制定领地的治理规章制度。和其他领域一样,陶瓷领域也有自己的特点,这个特点就是制作陶瓷的方法有对有错。陶瓷的历史非常悠久,也有非常成熟的陶艺级别分类:良好或者一般;专业或者业余。领域的概念让我心神激荡,不过我还想知道,领域到底有多大?

西斯特·盖茨继承了他父亲的沥青锅,和他父亲共同完成艺术作品,期间他将沥青看作“黏土”进行创作,图片来源:艺术家本人

我父母在美国南方的密西西比州拥有土地,是相当大的一片土地。我们家族人丁兴旺,土地越大,需要的劳动力就越多。我的祖父母,可能也包括我的曾祖父母,还有我的父母,都来自大家族。家族的男性成员数量庞大,总有很多活儿需要他们出力,这些劳作很重要也相当复杂。田间劳作在人类社会早期就有着非常重要的地位。不过,当我们谈到扩张,谈到领域的扩展和技术,我认为人类很早就掌握了很多田间技能。那时,大家对劳动材料很熟悉,对亲手种出的玉米更是了如指掌。对于熊熊炉火前忙碌的男女来说,采矿和制陶都是重要的工作。人们以各种方式和材料接触,对材料的用途便有着更广泛的认知。

了解材料的来源,人们就能以更复杂的方式使用材料,掌握更多使用材料的方法。在今天看来,这些方法既有考古学意义,也具有科学意义。从某种程度上说,我们想象中古人的劳作范围比实际上小得多。我的祖父曾经拥有大片土地,但他的儿女们都不愿意管理那片土地。后来,由于子嗣减少,他们放弃了一部分土地。这样做不知是好是坏,总之有的土地被精心照管,有的土地则被荒废。令人深思的是分化后的土地带给我们的启示——管理的越少,了解的就越少,土地变得分崩离析。我干农活远不及南方长大的堂兄弟们,更不及我的父亲,遑论我的祖父。就像东方和远东,以及更远的远东,东方人和英国人一样有一套开垦土地的方法,他们把土地想象成领地,我们要通过土地的语言来理解土地。黏土的语言对我来说很重要,但我还需要学习汉语,借此了解东方,包括日本和韩国。随着我们解锁语言,再远的远东也没那么远了。至少可以说,由于掌握了语言,我们离陶瓷的领域更近了,不过我们也发现,即便是语言,也只是理解陶瓷领域的起点。

西斯特·盖茨工作照,图片来源:TED

Theaster Gates: How to revive a nei***orhood: with imagination, beauty and art

既然我们已经意识到陶瓷的领地非常广袤,为什么还要费神扩展它?我们的目的到底是什么?在拓土开荒的过程中,我的祖父意识到,如果他有一大片土地,在这些土地上种上大豆或者棉花,除了供自己的吃穿用度外,还能解决其他人的温饱问题。从某种意义上说,过剩或富余意味着有更多的物质以供分享。在农业技术领域,也就意味着有更多的农产品可以用来出售,可以拿来交易。陶瓷可能就处在这样的关键点:走出去向其他学科推广自己的技术,而不是一味地埋头制作陶罐。作为陶瓷艺术家,我想说我在意的不仅是作为材料的黏土,而是事物本身的意义,制作的意义,领域的意义。也许我能通过陶瓷领域的扩展以某种方式表达隐喻,暗示陶瓷领域可能对我关注的其他主题有所帮助,例如借鉴陶瓷来思考当代艺术实践的可塑性,或者为策展实践注入热度,使我的人生品格升华到一定的层次。我理想中的窑变,我理想中的当代艺术领域的转变,可能需要猛烈的10 级火力,可能会烧掉一些瓷釉,可能会破坏一些感觉,烧制出来的器物可能会缩水,但它也会因此而变得更加强大。

我父母总以为我有朝一日会当上部长。所以这种叙事性的对话倒是很适合我。

我在开普敦大学(University of Cape Town)求学时,曾经思考过南非的占卜仪式,思考过仪式上使用的陶瓷器皿。年轻的占卜师副手感受到了神灵的召唤,默默祷告能够成为真正的占卜师,他将一剂药水倒进器皿,药水与器皿中的钠和铁结合,他便能判断自己能否梦想成真。他用棍子搅动罐中的溶液,看它是否起泡,起泡就代表神明在召唤他。

Theaster Gates工作室的Amalgam装置图

©Theaster Gates,由艺术家提供。

照片:克里斯·斯特朗(Chris Strong)

如果是你在为占卜师制作陶皿,这么多年来钠和铁的含量始终保持不变,而且始终在同一片矿区开采,开采的时间没有上千年也有几百年了,你会有什么感受?如果你不再需要这些材料,或者你以为不再需要,可以使用其他材料来代替,又会怎样?这就相当于你得到了一块领域。

从某种意义上说,我认为陶瓷业已经完成了扩展,现在我们只是在重新规划失去的领域。

西斯特·盖茨将他的工作范围扩大到城市范围,把废弃建筑作为他艺术实践的延伸,图片来源:西斯特·盖茨TED演讲

现在,我们的话题从玉米地转到棒球场,不过和棒球并没有什么关系。芝加哥有一座棒球场,人称“箭牌球场”(Wrigley Field),是由箭牌家族建立的。这个家族制作口香糖,相当富有,而且显然很喜欢棒球,不过具体情况我不是很了解。这座球场由箭牌家族建立,距今已历经百年风雨,需要修整。

球场的历史非常悠久,也许上百年,也许八十年,无论如何,对于美国人来说已经足够久远了。假设这座球场交给了你,而你要负责修复它,这时很多看似和球场无关的人就会站出来为你出谋划策,告诉你应该怎样去修复。建筑历史学家都更注重保护历史物件,他们会说:“我们关心的不是球场,是座椅。”的确,球场保持得不错,但是座椅需要花一番功夫修理。

假如修复箭牌球场的座椅需要五百万美元,也许是两千万美元。那么当你投入两千万美元修复球场的时候,其中一位业主可能会说:“与其花两千万美元修球场,还不如把它扩建一下。”所以,有时扩展就是个副产品。不过有些情况下人们也会事先规划扩展:“把球场修好,会有更多的人爱上棒球。”超级球场有可能催生更多的球迷。

领域实际上也是其他事物的副产品。就像水妖的诱惑催生种种邪恶。因此领域实际上无处可扩展,因为它已被锁定,或者可以说,我们认为它已被锁定。《陶瓷评论》(Ceramics Review)说得很清楚:

就像箭牌球场的座椅被人偷走一样。这个关于领域的隐喻非常有趣。

说到棒球场,我们还会想到,为了保住棒球场,我还需要了解什么?我可能需要了解房地产法、城市分区和规划、历史保护措施、社区关系和环境可持续性。我要运用所有这些知识来保护这座小小的老式棒球场,只有了解这些知识,才能了解棒球场,才能保护它。从这个意义上说,我认为我在当代艺术领域的实践让我受益匪浅。这些实践给我提供了一种有限的可能性。赫伯特· 里德(Herbert Read)可能会说,黏土能够无限扩展,是因为它不受限制,但实际上,制造束缚和创造机遇的都是我们自己。由于陶艺的中产阶级属性,我被迫放下黏土,离开陶瓷。我不得不拿起木头,寻找其他目标。我放弃了陶瓷。陶瓷不是穷人的行当,正因为如此,这个领域才具备某种特质,吸引特定的人群。就像有些人喜欢棒球,有些人则不。

赫伯特·雷德的黏土和陶器,或者说英式陶器,都有一种无限性,让我很感兴趣。但我发现,我真正在意的是了解雷德,而不是陶瓷的无限性。经常有人跟我说,这个陶罐做得不对,那块板子太厚了,不该用这种干燥方式,还有人说没有一种技术能实现我的设想,除非在黏土里加上其他东西,但那就不再是纯粹的陶器。

只要愿意,我可以用非常正统的方式处理材料,但这种方式似乎有很多限制。

于是我摒弃了领域的隐喻,转向宗教的隐喻,我背离了正统思想,发现了一种普遍存在的普世主义。我离开陶瓷宗教,找到了自由。我在这种自由中工作,直到我能再次接纳陶瓷。

我重新进入陶瓷领域,这一次我也带来了我感兴趣的新事物。我对法律很感兴趣,不是因为想成为律师,而是因为我知道我所从事的领域需要保护,那么我就必须懂一点法律知识。我不想成为官僚,但是有时候只有依靠官僚主义,才能保护我所爱的东西。

我不想知道一磅黏土多少钱,不想知道黏土都在哪里开采,也不关心黏土经济。但是经常会冒出一位前辈问我:“开这个窑需要多少钱?”因为这是和材料有关的无形成本,这种材料是如此奇妙,如此令人愉悦,让人兴奋不已。我喜欢融入其中,乐在其中,这时我会觉得我是最好的自己。我的慧根深植于泥土——这种感觉太美好了!

我一直在问自己,我们在田间失去了哪些值得找回的东西?我的父亲和他的父亲,我的母亲和她的母亲,他们曾经掌握的技术在我手中遗失了?我对历史扮演的角色感到好奇;比如,是谁决定把陶罐画下来,凝固这个瞬间?我们还在继续这样做吗?今天还会有谁如此关心我们的领域,对我们的领域有着如此之深的感情?这些考古学家、人类学家和科学家是否比我们自己更关心我们的领域?我们又应该与其他领域建立什么样的关系?材料可以通过某种方式存在。陶瓷领域的周围环绕着很多领域,保护着陶瓷。如果我们不再关心考古学、人类学、社会学、社会形态、建筑,不再认为这些学科与我们的核心领域息息相关,那么我们就无法见识到本领域的庐山真面目。

希望我们在思考自己的领域时不要只在意扩展,而要自问,我们都放弃了什么?我们是不是对领域的细化过于严重,以至于其中的某些部分已经和我们形同陌路?而我们不再认同这些部分也从属于领域的核心价值观。这部分和那部分之间有什么关系?

我们有没有方法掌控这些个体的、孤立的创作时刻,这些充实的、富有成效的创作时刻?或者有没有方法在这些时刻之间做到游刃有余?我们有没有方法区分这些创作类型,同时认可个体匠人的成就?

我认为,当代艺术实践在某种程度上一直在寻找材料的性质、领域的未来,以及当代艺术实践如何将陶艺也纳入麾下。

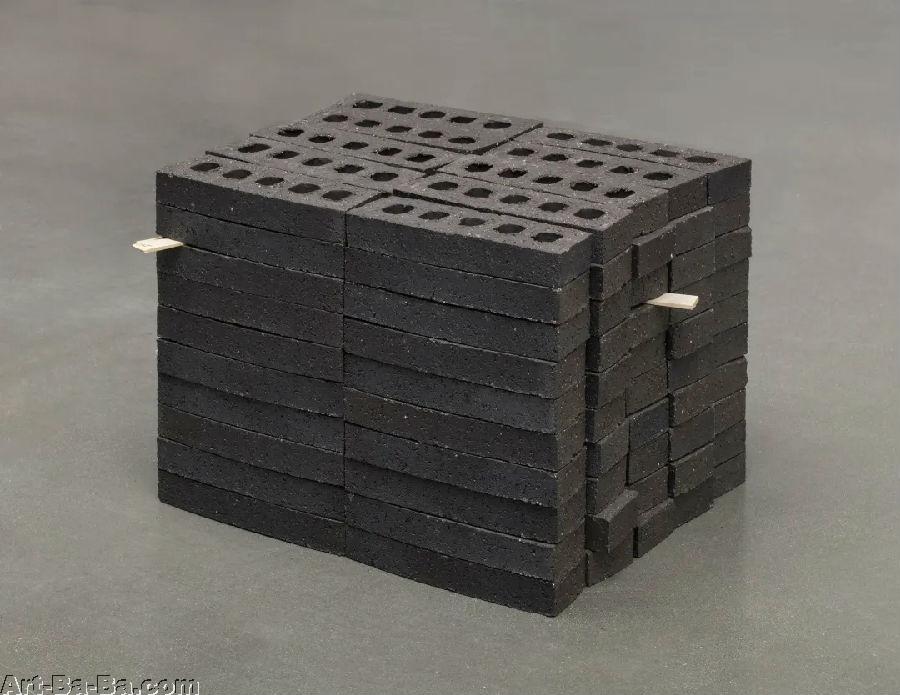

这些都是我的砖块。我想要铭记,想要探究,想要追问一天能够制造多少砖块?我们对此有何感受?根据这种感受,我们应该如何确立有益的劳动实践?

西斯特·盖茨于2017年发表的《为亭子做的研究》中,砖块的尺寸为16 1/2英寸乘24 1/4英寸乘21 1/4英寸。(布莱恩·福雷斯特(Brian Forrest)/雷根(Regen)项目

我制作砖块的时候,朋友们很是惊讶:“ 你在做什么?”“ 我在做砖块。”“为什么要做砖块?”“不知道,我就喜欢砖块!我喜欢黏土,那种黏糊糊的感觉,我就是喜欢。”他们知道我是当代艺术家,所以很好奇这些当代艺术的砖块有什么用。你又不用砖块,但是看起来你好像要使用它们,你在考虑使用它们,讨论如何使用它们。

你认为这个领域已经足够广泛,广泛到可以对其他事物表态,可以寻找和别人的共同点。

我发现,陶艺给人一种广阔和无限的感觉,使我感到自己不仅能够研究黏土,还能丰富和完整自己的人生。要说的兢兢业业一些的话,假设我在芝加哥南区有一家砖厂,在伊利诺伊州开矿,我能够制造出中西部最好的铺路材料,全球客户都对我的铺路材料趋之若鹜。我可以在附近雇用四五百个工人,造出一车又一车的砖块,市长、州议员乃至总统都需要这些砖块。然后我到“人民燃气公司”(People’s Gas)去游说:“ 瞧吧,我正在重振芝加哥南区的工业。这里为什么还没有工业,就是因为砖块的价格太高了。这里为什么没有制砖业,就是因为燃气的价格太高了。你们不能帮兄弟一把吗?”所以,我们除了要知道怎样制砖( 其实我还真不知道),还需要你们的帮助。我还要学会怎样进行能源政策游说,我要对相关的领域了如指掌,才能真正参与进去。

因此,我们的领域并不需要扩展。

本文摘自西斯特•盖茨在2014年7月威斯敏斯特大学国际会议“领域扩展中的陶瓷”(Ceramics in the Expanded Field)期间发表的主题演讲。

推荐人说

就像画家区分颜料的色度与明度一样,艺术家也需要细化工作,把每一种领域的边缘理解的很窄,比如说限定在某种材料特性的历史范畴中。虽然这并非艺术家最主要的任务,但是这样理解的好处是让思考都变得具体,以便得到更多的关系碰撞来触发由艺术建构的诸多问题,切入关于人和社会的复杂讨论。我最近在写一篇关于绘画材料的文章时,看到了Gates的这篇讲稿,以及他在荣宅的展览。他对于领域和扩展的反思给了我很多启发。

—— 仇晓飞(艺术家)