来源:ARTSHARD艺术碎片

展览“骰子滚滚”开幕的当天,正逢第46任美国总统大选投票截止。在之后各州进行合算选票的阶段中,共和党(红色)因现场投票的选民居多而呈现暂时领先,很多民主党(蓝色)的支持者因新冠病毒爆发的原因,理智地选择了以邮寄的方式投票。这使得红蓝两党至今仍然处在对峙状态中。在此文上线之时,这一又双叒叕的过程可能还会因为一些政客的动作而继续反转,直到下一任总统正式上台执政。无独有偶,谢南星将空旷的画廊展厅一分为二,在墙面上分别涂上了红蓝两色,这与美国两党的代表色或只是纯属巧合,抑或暗示了艺术体制与政治体制底色中某种游戏的特质。既然是游戏,就让我们将信将疑地观望一下艺术家究竟设立了怎样的局面,怎样的观看条件?

踏入画廊展厅,迎面而来的是三件以《等待的剧场》为题的小尺幅画作。这三幅近乎“写实”的绘画,让熟悉谢南星以往创作的观众惊愕不已,他难道要重操“写实”的旧业?“等待”这个动作确实让画面上清晰可辨的机场场景显得顺理成章,但这些机场排队等待安检、等候登机的人群,和机舱座椅上一片汪洋的乘客后脑勺又何以构成“剧场”?相较于展厅中其他的大尺幅和风格迥异的作品,谢南星在小尺幅作品中采用“写实”的画法,必然要求观者走近观看。那么,既然题目提示了这个动作,就不如在作品前花些时间,去发现艺术家埋下的蛛丝马迹。这种研读的过程就像是儿时在绘本上的“寻找沃利”的游戏。久而久之,那些“与众不同”的细节便自然会从画面上跳出来:位于机舱前面的一个秃头的乘客,安检的长队中一个低头看手机的人,和一位倚靠着柱子面向观者的人物。而这三件作品只是单纯地让观众在长时间观看中寻找不同?一旦进入这种等待的状态,观众就会在不知不觉中发现展厅里被刷成红色的墙面比地面的边角线高出了5厘米。这种细微而带有辩证的观察也延伸到另外两组作品中。

散布在展厅三面墙上的《展什么》系列,是此次展览中最大尺幅的作品。最初,它让人联想到艺术家在2016年创作的《画什么》。这两组作品分别以一种发问和自问的语气展开。和《画什么》一样,谢南星并没有在图像层面上直接作出回答。反之,他勾勒出三个空间,其中,我们找不到任何一件艺术作品,而最醒目的字样不过是“展什么” 和“Museum”。看似是商业建筑内部设计图的如果没有“美术馆”的字样,很难界定他们的真正属性。它们分别呈现了一个悬空角度捕捉到的视角——犹如天神下凡般风卷云涌的姿态,侵入到标有横幅的“展什么”字样的室内空间(《展什么 之一》,2017);如同从监视器背后窥视到在写有“Museum”字样的门前等待的人群(《展什么 之二》, 2017);和被拒之在电梯前的游魂与两侧监视器屏幕上闪现的魂魄的并置(《展什么 之三》, 2017)。这三种空间或许可以被理解为实体空间、虚拟空间,以及两者之间的并置;而观看它们的视角或许提示着具有主体意识的占领,隐秘无形的权利,及其交汇中的对峙。那么,既然谢南星在“展什么”的语境中绘制了空间,他在画布上留下的斑驳(艺术家近年来惯用的绘画方式,即将一块未打底的画布覆盖在画作上,使在上面绘制形象时留下的颜料渗透到原有的作品上)想必就是那些试图闯入美术馆和展览机构,并与某种权利势均力敌、且有待被接纳认证的艺术家们。即便是从图像中解锁了这些信息,似乎也还是不足以回答“展什么”这个问题。

谢南星,《展什么 之一》,2017,布面油画,190 × 300 cm,©️ 艺术家及麦勒画廊 北京-卢森

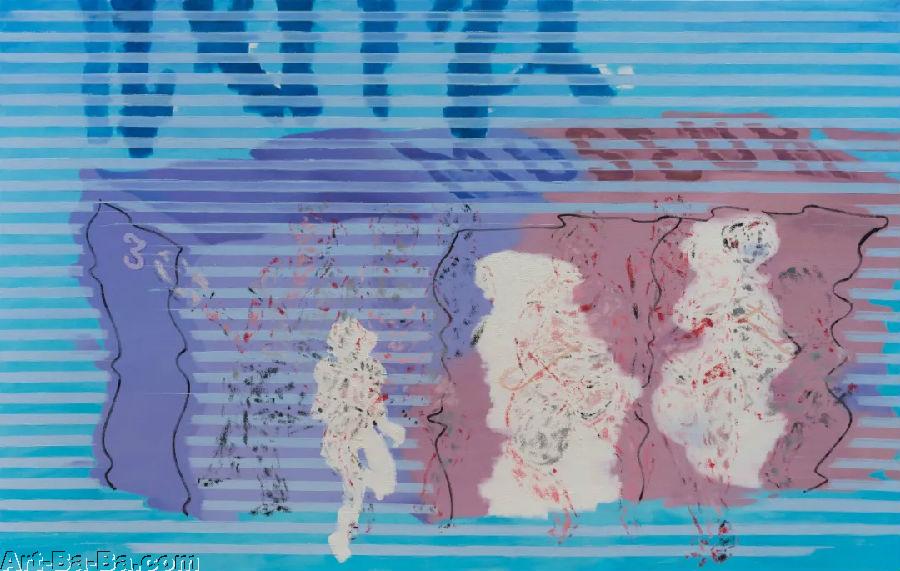

作品《七个肖像》穿插在三件《展什么》的大幅画作中,倒像是对于《展什么》系列的一种回应。我们在各大美术馆里见到的肖像画,通常都是被艺术史、甚至是历史认证过的人物,他们的存在具有某种合法性。而谢南星这组以七个小矮人为参照的肖像画则显然有别于常规的“肖像”。在大部分作品中,谢南星都采用了《展什么》中的渗透式画法,即在表面上留下一些被描述者的痕迹。而简单的背景色块和图样,则像七个小矮人一样,提供了具有概括性和有限的信息。那么,建构每一位被描述的人物就成为一种建构画面上前后关系的游戏。例如,一位置身在蒂芙尼蓝背景中的婀娜少女,与一位看似在照镜梳妆打扮的形象,分别具有怎样的人格特征?一块迷彩布的对话框压制住下方空白对话框与表层上那个看似仰卧人物的痕迹,又构建出怎样的人物?排列成近乎至上主义色块的头像被附着在有颗粒质感的泥土底色的画布上(《七个肖像 之六》,2018),它作为唯一一件艺术家在画面上签名的作品, 是否代表着艺术家本人?每一件作品都给观者留有足够的想象空间,它们更多地追求着一种特定情景下的“神似”,而非惯常的“造型”,即以笔触、线条和色彩去抵达“形似”。这种做法似乎更符合我们对某一个人的印象。

谢南星,《七个肖像 之三》,2018,布面油画,100 × 100 cm,©️ 艺术家及麦勒画廊 北京-卢森

谢南星,《七个肖像 之二》,2018,布面油画,100 × 100 cm,©️ 艺术家及麦勒画廊 北京-卢森

谢南星,《七个肖像 之七》,2018,布面油画,100 × 100 cm,©️ 艺术家及麦勒画廊 北京-卢森

在初步了解了三个系列之后,将展览视为一件完整的呈现就勾连出更多连理共生的想象。《等待的剧场》的题目让人联想到贝克特的名剧《等待戈多》中那两位在树前的流浪汉——爱斯特拉冈与弗拉季米尔,以及两人一系列的荒诞的对话和等待那个莫须有的“戈多”的过程。如果将《展什么》所搭建的场域也视为“等待的剧场”,那么那些在无法进入的商业和权利混淆的空间里被拦截、被监控的游魂,是否与以“七个矮人”为底色的《七个肖像》一样,具有被弱化、需要被认证的身份?什么样的艺术和作品才能成功地与代表权利且空无一人的空间抗衡?而贝克特也正是通过这两个主角的对话,揭示出一系列对其所处时代的态度。这似乎与作家朱朱为展览所杜撰的短篇故事《弗朗霍费·谢南星》有着如出一辙的意味,后者借由与一位到访的法国友人费朗霍费的争执,犀利且又插科打诨地表述出他对绘画、展览机制和权利机构的批判态度。同时,艺术家采用“矮人”、游魂、甚至小说这些“莫须有” 的形象和形式,又将尖锐的话题转换得诙谐幽默,亦真亦幻。

谢南星,《七个肖像 之四》,2018,布面油画,100 × 100 cm,©️ 艺术家及麦勒画廊 北京-卢森

正如埃塞亚·柏林所言,“语言与思想是相互裹挟着的”。谢南星近年来的创作,将“绘画语言”降到了最低限度,他甚至以“痕迹”来挑衅“笔触”在画面上的地位。从形式上讲,这一做法似乎与荒诞戏剧中的解构、重塑和开拓媒介边界的方式有异曲同工之处;同时流露出艺术家对于绘画在后杜尚时代是否还需要局限于造型这一问题上的立场。

回到展览入口的作品——《等待的剧场》,其选择描绘机场、机舱这样的场景就显得更为隽永——在出发与抵达的口岸,一个被集体裹挟、悬空、甚至置于危险刺激的状态中,那个与乌合之众保有距离的人,那个低头看手机的人,和那个前排的秃子也同样提示着某种警醒意识的存在。而机场、机舱的意象也不乏指涉了贸易大战和新冠肺炎病毒席卷全球的当下:旧有的全球化秩序已然崩塌,全新的秩序尚前景未卜。如果我们更大胆些,国内私人美术馆如雨后春笋般地涌出,内卷经济机制的萌芽,甚至如本文开头提到的美国大选,也未必不可构成理解“骰子滚滚”的维度以及条件。当然,对任何事情的理解最终可能都是一件见仁见智的事情。正如谢南星用“骰子滚滚”作为展览的标题,任何一种游戏竞技的精彩之处往往不是最终的输赢,而是参与和较量中的灵光乍现。

图片、影像素材致谢艺术家和麦勒画廊 北京-卢森