来源:ARTSHARD艺术碎片 陈旻

被90年代最后一批朋克们所歌唱的那些足以杀死20世纪的暴力之手,最终只是杀死了他们“偷来的野蛮人之子”。

陈旻谈

丁世伟在想象力学实验室的展览

“随机预言”

“随机预言”丁世伟个展,想象力学实验室,杭州

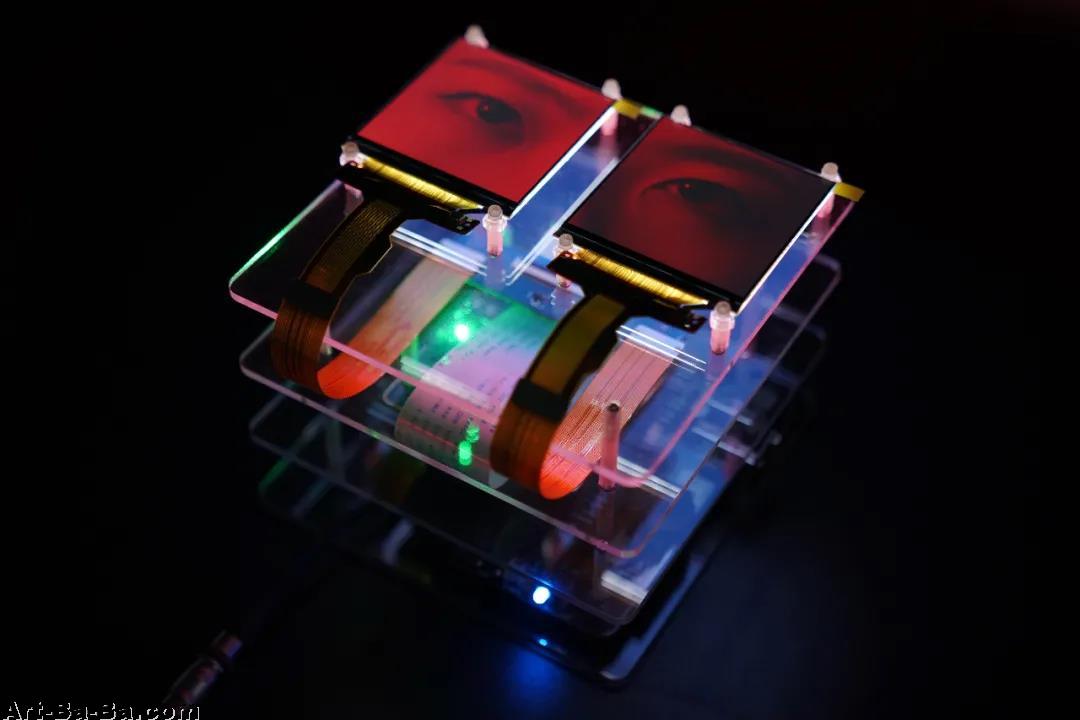

接着,你似乎来到了一个21世纪的自然博物馆标本室:一个透明圆柱体容器里泡着一块蓝屏OLED手机屏,裸屏背后是同样赤裸的主板、显卡模块和排线。屏幕上闪烁过一些存在主义式的问题。有时像是这堆杂物的自言自语,有时像是在对“你”发问。在它对面是另一个正方体透明容器,里面泡着五块有着不同弯曲度的手机曲面屏、以及维持其生命的赤裸主板、显卡模块和排线。这一回,屏幕在皮肤上游走,问句则刻写在皮肤上。

最后,你突然发现,你其实一直被许多眼睛看着。一对笼罩在红色阴影中的女性眼睛看着你,她的眼泪突然流了下来。你蹲下来,透过一个迷你相机取景屏窥视一具身体,视线在赤裸的皮肤上漫游。最下方,一个拳头形状的洞从墙角看着你,数根粗黑的数据线如大蛇一般蜿蜒着爬出洞口,它们加入了一群纠缠不清的网线堆,那里还有一对辛普森式的大眼睛眨巴着,时不时看你一眼。墙面上还有一组三人影像,这些虚伪难辨的头像同样盯着你。你凑近另一个相机取景屏,窗口里闪过一张张熟悉又陌生的面孔。

《临渊凝视 No.1》,影像装置/录像/2.39寸双显屏/显示屏驱动模块/迷你主机/亚克力/定制电源,13x12x10cm,2019

《标本重置 No.1》,影像装置/录像/5.5寸OLED/显示器驱动模块/树莓派/无线供电组件/亚克力/定制电源/13x13x155cm,2020

《降维广场》(The Jokers' Revolution)系列质疑了社交媒体平台的逻辑。作为人与世界中介的屏幕抽象了我们对于一切具体事物的感知。日常生活沦为这场感知性灾难的现场:再没有什么“人人都是艺术家”,取而代之的是“人人都是用户”;公共空间成为降维广场,公共知识分子变成小丑,拳头政治被流行符号所替代。这就是今天我们所是的“用户的屏幕政治”的现实。被消解了一切严肃性的“革命意识”、被暴力肢解的“产品”与屏幕上绵延不绝的赤裸生命之间相互呼应,艺术家尝试去勾勒的,正是占据了这个时代统治地位的屏幕器官学的意象。

《降维广场 No.2》,互动影像装置/升格录像/5.5寸LCD组/显示器驱动模块/树莓派/超声波传感器/不锈钢/定制电源/90x90x170cm,2020

“当科幻催眠曲开始响起时……”被90年代最后一批朋克们所歌唱的那些足以杀死20世纪的暴力之手,最终只是杀死了他们“偷来的野蛮人之子”[注1]。21世纪就在这暴力的虚无中开场。但是不要忘记,在那段痛苦而闭塞的日子里,正是从屏幕中,“你可听到……在歌唱”穿过屏幕,刺破了我们的泪囊。在屏幕上,谁在歌唱?在投向屏幕的政治性目光中,谁胆敢“临渊凝视”?或许正如两个世纪前的荷尔德林(Holderlin)所描述的那样,意识到自己“成为符号,全无意义,死于任何痛苦”,几乎失去了自己的语言的,正是“我们”,一群凡人:“凡人宁愿/触及深渊的边缘。因此深渊/回望他们。”荷尔德林在其临渊凝视中看到的是什么?“尽管时间/漫长,但是随后制造/真实。”[注2]为什么他能够把凡人们对行将奔溃的畏惧转化为一种由记忆深处所赋予的情念(pathos)?为什么虚无和绝望之渊可以催生出一种肯定性?奔驰的马总是能够在深渊前停下,我们在屏幕之前,可还有临渊刹车的潜能?如果深渊就是这偶然性的游戏,我们可有拒绝游戏的欲望?为此,我们宁愿同他一起,把希望寄托于那个缺失的主语,以及记忆女神谟涅摩叙涅(Mnemosyne)。

《降维广场 No.6》,空间场域装置/石膏板/尺寸可变,2020

[注1] 英伦乐队Suede 1994年推出的第二张专辑“Dog Man Star”的第一首歌“Introducing the band”。

[注2] 荷尔德林一首未完成的颂歌《谟涅摩叙涅》(Mnemosyne)。

图片来源于艺术家