来源:昊美术馆

被打断的饭局

展期:2020年08月08日- 2020年10月31日

艺术家:约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)、邓恩与雷比(Dunne & Raby)、未来农夫(Futurefarmers)、林育荣(Charles Lim Yi Yong)、劳丽丽、艾丽亚·内薇斯塔(Elia Nurvista)、石青、田村友一郎(Yuichiro Tamura)、唐菡与周霄鹏、童文敏、徐坦、于吉、郑波

策展人:付了了

助理策展人:王子遥

地址:昊美术馆(上海)三楼(上海市浦东新区祖冲之路2277弄1号)

《十的次方变奏(持续)》 延续了未来农夫 2011 项目《十的次方变奏》,一个以查尔斯和雷·伊姆斯的电影《十的次方》开片野餐场景为总曲谱,引领十场与不同领域研究人员的讨论以拓展这部1968年IBM委托拍摄的电影项目。如同显微镜的工作台一样,野餐毯成为了盘存和记录的场所。书籍、期刊、食物和物品被重新摆放和设计,并成为指向电影以及每个研究人员工作的线索。

在十次野餐中,未来农夫遍历了从哲学到生态学、微生物学、天体生物学、环境科学、地理学和城市研究等各个领域。研究人员们将他们当下使用的研究方法与 1968 年进行对比,探讨各自领域不断变化的格局以及他们使用或发明的用于收集、量化和衡量研究结果的工具。

在《十的次方变奏(持续)》中,未来农夫向上海的研究人员延续了这些提问。为了确定野餐的“场景” 和道具,他们与上海的艺术家孙大肆合作,然后借由整个城市和一系列相遇,设置了一个“物品清单” 式的野餐指南。在上海的首次与学者的野餐中,艺术家和策展人共同邀请华东师范大学哲学系教授姜宇辉,作为这次野餐的发起人。

十的次方变奏:与姜宇辉的一次野餐

姜宇辉:华东师范大学哲学系教授

地点:上海市浦东新区张桥公园

食物:色拉、薯条

书籍:贝尔纳·斯蒂格勒:《技术与时间》

黑格尔:《逻辑学》

伊莱恩·西奥利诺:《巴黎只有一条街》

以下为昊美术馆根据野餐中姜宇辉老师的谈话整理的文稿。

《十的次方》首先是IBM委托制作的,我现在不知道它的背景或者动机是什么,但我觉得既然它出自一个科技比较强大的公司,我们可以说这样的公司是在操控着人类的历史跟未来。

你可能觉得它没有在操控历史,因为历史是过去的事情,但是当所有的东西都变成数据以后,它就可以重新把历史数据化、知识化,从而告诉我们历史是什么。所以现在像这种大公司操控的不仅是现实,还是历史、未来;它操控的是我们对未来的所有想象。甚至已经不能说是操纵对未来的想象,而是在扼杀我们对未来的想象,因为他取代了我们想象的能力。

这也是法国哲学家贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)探讨的问题之一。我今天拿的这本书,是我正在带博士生一起研读的书——《技术与时间》,是他代表性的作品。他提出了一个问题,技术是否取消或者削弱了我们的参与能力(participation)?他认为哲学应该唤起一种行动(action)。那何谓行动?行动就是把人身上潜在的东西释放出来。然而他觉得今天技术的一个问题就是把我们所有的潜能进行了编码,从而可以计算和预期人的行动。技术甚至可以让人按照其算法去行动,比如说购买和消费。

所以我是觉得这个电影让我去想到力量(power)含义,其实科学技术的力量和人的力量之间存在一个比照。这个还只是1977年的电影,然而它的镜头可以缩小到非常微观,比如说到人的身体的毛孔或者细胞;它甚至还可以再缩小,小到细胞内部,比如说分子。而现在的电影除了可以缩小到微观,也可以放大到无边。现在我们有天文望远镜甚至更高倍数的望远镜,从而可以看到星球、卫星这些东西,所以科学的力量在电影里面是展现无疑的。

电影《十的次方》现场,查尔斯和雷·伊姆斯,1968

Filming of Powers of Ten, Charles and Ray Eames, 1968

电影短片里,十的次方变化可以一下子把整个宇宙都囊括在它的尺度之中;不管多大多小,都会变成十的次方,这是一个很可怕的事情。当然对于科学家来说,这是一件很令人惊喜的事情,因为他们要做的就是把整个世界都变成可计算的(computable)。他们想要一个可以被计算、预测、控制的世界。因为科学最早被人发明出来,就是为了去控制自然,但是斯蒂格勒在这个书里说,在今天,科学的发展已经超越了人本身的一个尺度,它开始进入到宇宙的尺度。

此外,他还经常提到“人类纪”(anthropogene)这个词,即科学把人类带到了一个宇宙本身的尺度,人类业已成为地质力量(geological power)。人类发明技术原先是以人为中心的,但随着技术越来越发达,人就发现技术逐渐挣脱了他的控制,成为了像天体、地震、风雨一样的宇宙力量,这是一个很令人担忧的现象。技术开始朝着宇宙的维度去发展,但是它已经完全超出了人的控制。所以我看这个电影想的是:面对技术的维度无限增长,我们人的力量在哪里?

所以我刚刚想到,当你面对不同尺度层次,图景会给你带来不同体验。比如说在我们这个常规的层面上,你看到的食物是可以吃的,是能带给你食欲的;但是在更小的层次上,你就想象自己变形成一只小虫子在围观,便会觉得食物是一个异质(alien)的世界。但在更大的层面上你又会有一种恐惧感。倘若你看到你所熟悉的地球其实只是一颗蓝色的球体,你就会觉得很恐惧、很不安。当你在熟悉的世界中,比如说在城市里面开车,从张桥公园到闵行区需要开车一个小时,这已经很远了,但你会发现其实上海只是地球上很小的一个点,而地球也是宇宙中很小的一个点,那你就会感到很迷茫。

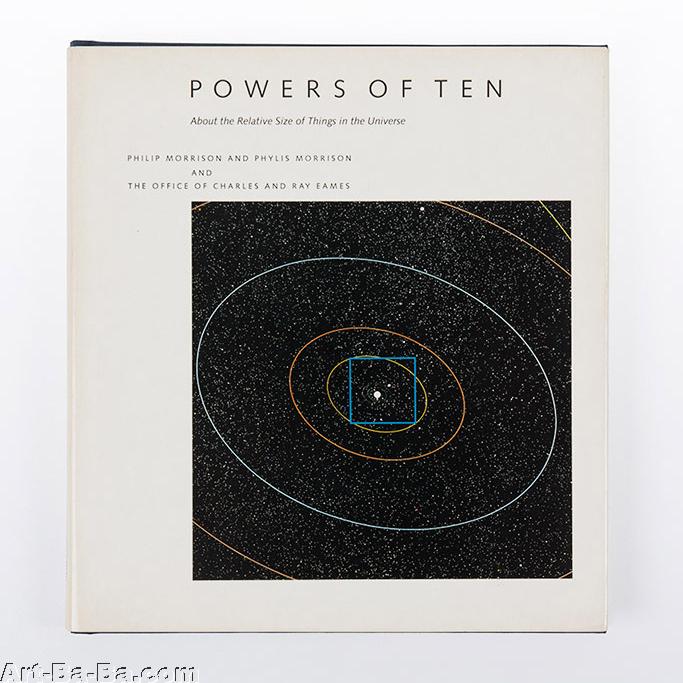

菲利普·莫里森等著,《十的次方》,1982

所以我认为在正常的尺度之下所看到的图景,和我们之间有一种熟悉、亲切的感觉,但是在微观或者宏观的尺度之下,我们跟这个世界的亲密关系(intimacy)会被拉开从而觉得我们和世界之间是陌异的(alien and strange)。所以我的感觉就是当力量(power)像“十的次方”一样无限增长下去的时候,人就会有一种焦虑不安,这不仅是出于人类对世界的无力控制,还因为世界逐渐与我们无关。当我看到地球只是一颗蓝色的球体时,我只会觉得这个世界跟我有什么关系?它于我而言只是一张照片。

那么人在什么意义上可以有力量(power)?我还在想,至今还没有答案。比如说在食物的层次上,可能你会觉得吃掉它可以增强力量,包括体力或者智力。

其实近五六年在哲学界兴起了一个新的哲学分支,就是食物哲学(philosophy of food)。食物哲学很多是跟环境危机、环境保护一些问题相联系的。为什么食物是重要的,它让我们觉得这就是海德格尔所说的“上手”(ready-to-hand),食物跟我们之间是有一种亲密性,可以随手拿起来吃,我们跟物的世界好像是不陌生的,当我们去吃这些食物的时候,会感受到自然和我们之间相互哺育的一种关系。

我觉得这是一个很重要的切入点。当食物哲学单纯从很大的问题切入去谈,比如说食物危机或者食品安全、环境危机之类的议题,这时我就觉得我们应该想想更小的环节,即食物跟人之间有一种亲密的关系,这也是我们思索这个问题的一个入手点。因为亲密所以才不应该不尊重食物,比如说浪费它们,从现象学的角度来说,我们跟食物是有一种体验的关系或者交互的一种循环。所以说回《十的次方》这部电影短片,我觉得科学破坏了我们的尺度,破坏了我们跟这个世界跟物之间的本来应该有的关系,这种关系不一定是以人类为中心的。人跟食物之间的亲密关系,就是人和食物一起参与到物的能量的循环中,但是现在科学的尺度就会让我觉得我是被关在十的次方之外,我跟物的世界其实是没有关系的。所以我在思考一个问题——技术的物跟自然的物之间的关联。其实这也是一个最近大家都在想的问题:到底什么是自然?或者说在我们这个时代到底跟自然去发生关系,重新发生关系还有没有意义?

我是最近做了一些儿童哲学的活动,然后一些家长和机构就说要带孩子去接近自然,但我觉得总归有些作秀,把小孩公园里,去看花看草。看不是自然的自然,我们哪里还有自然?包括说现在去景区,比如说去黄山可能还可以看到自然,超越人类尺度之上的自然。但是就在我们常规的尺度之上,我们看到的所有所谓的自然其实都是都是经过处理的景点景区。

在我们这个时代,我觉得真的自然的地方,我们人类是不敢去的。最大的一个问题就是没有手机信号,没有手机信号的地方是不敢涉足的,因为手机几乎已经变成人的大脑的一部分,这是很恐怖的事实。但这样的话,我们就是不能抵达真正的自然的。今天没有荒野。荒野是从什么时候开始没有的?我看人类纪有关的书好像说是从六七十年代就没有荒野了,书里说之前在美国好像还有西部荒野什么的,电影里面还会有那些真实的场景,今天我们看到的荒野是什么?都是一些数码效果生成的图景。

卡斯帕·大卫·弗里德里希,《海边僧侣》,1809

布面油画,110 × 171.5 cm,柏林:老国家美术馆

Caspar D**id Friedrich, Monk by the Sea, c. 1809

oil on canvas, 110 × 171.5 cm, Berlin: Alte Nationalgalerie

我们说16世纪那个时候开始的科学革命是一种进步的力量。在历史上如果没有科学的话,我们还生活在中世纪,不说还在茹毛饮血,就是肯定还处于一种非启蒙的种状态,很愚昧,或者只靠信仰来支撑生活。科学在16、17世纪绝对是一种推动性,改造性的力量,但是今天为什么说科学遇到了问题?在当时科学是解放了一种可能性,它是把人的本来被压抑的可能性解放出来。比如说在中世纪,人的能力是没有办法被释放出来,但是当我们有了科学,有了蒸汽机,有了飞机或者轮船之后,就会发现人本身的能力被释放了,我们可以看得更远,可以做更多的事情,有更多的选择。

但今天不是这样,科学发展到现在,早已不是解放人的可能性,反而是取代了人所有的可能性,甚至把人的可能性限制在它可以去规定的范围之内,这是一个很大的问题。所以你刚才说自然的观点是非常好的,在之前自然是作为崇高(sublime)的一个对象,康德探究过,很多画家都表现过,比如德国画家卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar D**id Friedrich),他画了很多崇高的风景,经常是一个人站在山上仰望前面无尽的群山,最有名的那幅叫做《海边僧侣》,就是一个人站在海边很小的,然后面前是波涛翻滚的大海,所以人在一开始他面对自然就始终有一种敬畏的感觉。但在今天这种感觉已经逐渐消失了,所以20世纪还是有些画家,他想重新把崇高带回来。崇高就变成了一个很重要的维度,这是法国思想家让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-Francois Lyotard)说的,他说后现代美学的一个重要的维度,就是重新把崇高带回来,因为崇高代表了物质,而今天物质的消失、消亡变得越来越明显。从60年代之后,当代艺术是一个非物质性的运动,最早从伊夫·克莱因(Yves Klein)开始就他们画空气,画光,包括现在像数码艺术也是,越来越非物质化,所以怎么把物质化带回来,就是通过崇高,通过大的尺度重新把它带回来。

伊夫·克莱因,《国际克莱因蓝79》,1959

布面油画,139.7 × 119.7cm,伦敦:泰特现代美术馆

Yves Klein, IKB 79, oil on canvas, c.1959

139.7 × 119.7cm, London: Tate Modern

在今天,崇高的尺度还可以怎么去理解,还可以怎么去把握,其实是非常令人困惑的。因为我们看到的崇高的尺度其实很多都是在灾难片里面,发生巨大的海啸或者地震然后人类毁灭,大家会觉得在3D max大的屏幕上看到了崇高,但是我一点都不觉得那种宏大的场景是康德意义上的崇高,因为康德说崇高的时候,他是有道德的含义在,他说当人类看到浩瀚星空的时候,他觉得自己是渺小的,所以人的心里有一种压力,想超越出去,像宇宙像太空那样有一种无限的维度超越出去,所以这是一种道德提升的力量。但今天我觉得看到宏大的自然景观时,人只有一种感官刺激,比如说看灾难片的时候就只是觉得兴奋刺激,你说有没有康德意义上的那种人觉得自己精神在被提升到一个更高的一种境界,或者说感到一种更高的力量,好像就非常的少。

[德] 黑格尔著,《逻辑学》,杨一之译,北京:商务印书馆,2001

我还带了黑格尔的《逻辑学》,其实是因为我这两个月在写一篇相关文章。因为我也在看法国哲学家马拉布(Catherine Malabou)的文章,一个题外话马拉布是斯蒂格勒的前妻,当然在他去世之前他们已经分开了,他们有很多学术上的争议。马拉布的文章很有意思,她是想重新解释黑格尔,然后他从黑格尔里面提炼出来一个概念:“可塑性”(plasticité),可塑性是什么呢?其实她在黑格尔里面也没有找到很好的解释,后来马拉布在人的大脑里面找到了可塑性体现。可塑就是说它可伸可缩,此外还有一个很重要的方面,它是通过破坏,通过不断破坏,然后去生成和重塑。大脑就是说它是通过不断地破坏,然后不断生成新的形态,新的模式,大脑它不是一个既定的结构模式(pattern)。马拉布观察到有脑损伤的人,在经历损伤之后就好像完全变了一个人,生成了新的自我。

马拉布说大脑其实是在不断破坏自己的过程中不断形成生成新我。所以我就在想这样一个问题,因为我们这个时代就是大脑不断被破坏的一个时代,我们的眼睛早就被破坏了,不是说戴眼镜,就是我们的眼睛已经更适合看屏幕,更适合看数字,现在的孩子生出来他可能就不喜欢看自然的东西,他可能情愿去看照片,对于他来说那个是更亲切自然的,所以人的大脑就是已经在不断被改写了。不出两代人的话,大脑可能在出生之前就可以不断被改造,那么我想的问题就是今天的人类就是大脑不断被数字被破坏,被影响被操控的一个时代,那么怎么去重新生成一个新我?马拉布最后在书里面她提出一个很有意思的观点:不要怕我们大脑被破坏,应该去憧憬,我们大脑还应该被继续破坏,被破坏的更彻底一点,这样我们可以有新我出来。现在的情况等于我们是“夹在中间的一代”,已经被破坏一部分,然后任由自己被技术操控,但是如果让技术来的更猛烈一些,完全破坏我们,是不是就可以有新的自我的一个形态?因为在目前状况之下,我们就看不到其他的可能性。

我最近写了很多文章,试图去想在这个时代新的自我或者说新的主体可以怎么样诞生,但是我就想不到这个问题的答案,马拉布给了我一个很好的启示:可能在最深的创伤之下,可以有最强的,全新的自我形态,就是说一个人收到的创伤越深,深到甚至产生破坏,这时可能在深渊的地方可以有一个新的自我被激发诞生出来,这也是为什么我今天选了黑格尔的著作带来野餐。

创伤对我来说一直是一个很重要的概念,我是觉得这个时代就是一个创伤的时代,我们身上所有的东西都是被技术挖出来的伤口,所以谈一些其他乐观的希望是没有意义的。如今人文,或者说人性、历史这些现在再讲已经没有意义了,必须从伤口这个点去想。而且我认为疗治(therapy)也是不可能的,我之前想过可不可以有疗治的方式,但是也有一种可能性就是伤到最后那可能是毁灭,你可能看不到复生(rebirth)的那一天。但是重生出来的“新我”似乎是跟这个人是没有任何关系的,比如说脑损伤的病人,当他生成“新我”之后就会跟之前变得完全不一样,他没有连续性,那你怎么能说未来生成的你还是你自己呢?未来人类跟你现在之间没有任何的联系,他不对你负责,他也不觉得你是他的过去,这怎么还能叫做“我”呢?当你变成了一个完全的他者(the Other)的时候,“我”这个词到底是什么意思?这是一个哲学的问题,它可能只是一个哲学的问题。就算我们把它想明白了,它可能也只是一个哲学的问题,就像是重新澄清了一下自我跟他者的关系到底是什么。

马拉布:《黑格尔的未来:可塑性、时间性与辩证法》,2004

我今天还带了一本书,叫《巴黎只有一条街》,因为今天我们讲到食物。它是纽约时报美食频道的主编撰写的,作者生活在巴黎,本身是意大利籍的科西嘉人,然后到巴黎生活。他就很喜欢巴黎这个地方,所以他写了很多关于巴黎殉道者街(Rue des Martyrs)上的故事,我去过这里,觉得这条街非常有趣,街上有各种各样的小店,有卖鱼的卖奶酪等等,就非常有意思。我觉得这本书好是因为我们刚才谈的一个观点(即人与食物的亲密性),书里也讲了很多人跟食物的故事,比如说卖鱼的地方,怎么样一代一代人传承下来,其实店主他开始卖鱼的时候是不怎么赚钱的,但是他个人是很喜欢卖鱼这件事,他很享受把鱼剖开去鳞的过程,买鱼的主顾就像亲人一样,每天和他聊聊天。所以食物在此是人和人之间连接的纽带。

[美] 伊莱恩·西奥利诺著,《巴黎只有一条街》,李珂译,2018

当人吃食物的时候,其实也是在重新的去交换人和人之间的关系。这个也是列维·斯特劳斯说过的观点,食物其实是重新建构这个人的人类社会结构最重要的环节,我们很多的生活模式,包括亲属关系,亲密关系都是通过食物建构起来的。所以吃饭是很重要的,《巴黎只有一条街》作者的父亲就常跟他说,一定要好好吃饭。因为他父辈的那代人是经历过二战的食物短缺,所以反而格外会很认真地去处理食物,他们觉得吃饭是一件很重要的事情。所以这本书我倒觉得是挺有意思的,虽然它只是一本通俗读物。

今天是一个空间(space)的时代,今天是没有地点(place)的时代,因为空间是一个数学的概念,是一个物理的概念,地方是一个经验的概念。比如说我生长在这里,我就对这片土地有种热爱,这是我的故土,但今天没有故土。我不知道哪里是故土,今天哪里是人类的故土?哪怕我们生活在上海,生活在北京,生活在广州,故土在哪里?或者哪怕是生活在那些农村的孩子,他们也不觉得他跟土地之间有一种他们父辈或者前辈的那种紧密关系。所以我说到处都是空间。农村孩子他们也在刷各种短视频,在看所有人都在看东西,他们都处在网络的空间里面。所以《巴黎只有一条街》里也讲,后来那条街上卖鱼的店都倒闭了,再后来变成什么麦当劳、星巴克,但你会发现所有星巴克的店它的背景都是一样的,它给你的感觉跟氛围都是一样,所有的星巴克店都把食物放在一个统一的、标准化的范围里面,所以我们对食物的感知今天也变得标准化了。

今天野餐准备的色拉和薯条都是特别人工的食物,你看生产商把蔬菜放在一个切得很精细,放在一个塑料的盒子里,薯条也是。我们这个时代的食物越来越倾向于快餐,用标准化、工业化的制作,但是我是喜欢吃色拉,而且它好像给人一种幻觉,它还是自然的,还是绿色的。但其实根本不是自然,那些都是在温室里面培养出来的作物,你吃不到自然的作物,除非你在自家院子里面种。它给我一种似乎(as if)的状态,好像它是真的,不过是虚拟语态。今天的食物的真实也都是用虚拟语态,我们好像在吃真的食物,就像B站上的弹幕一样,我好像在真的交流,我好像不是孤独的,我好像听到了你的声音,那都是好像(as if),所以让·鲍德里亚说(Jean Baudrillard)就是超真实(hyper-reality),它比真实还要真实。随着科技以十的次方再乘下去,就会发现科技的真实完全超越生活中的真实,你就不喜欢自然的真实了。

上:德国媒介理论家德里希·基特勒

下: [德]弗里德里希·基特勒,《留声机 电影 打字机》,2017,邢春丽译

德国传播学研究的先驱弗里德里希·基特勒(Friedrich Kittler)就说过一句话,他说当留声机发明之后,我们就分不清这个声音到底是我们真实听到的,还是听到的录音,人已经分不清了,你的耳朵已经完全被录音技术或者数字技术操控或者转换。我之前写过很多这方面的论文,虽然我研究了很多但其实是很悲观的。基特勒在《留声机 电影 打字机》那本书中说,未来终极的战争不是人和人的战争,而是人和媒介的战争。但如果是未来战争是人跟媒介的话,那人类是不可能赢的,人已经被媒介化了,怎么能跟一个操控你的改造你的东西战斗?基特勒是觉得人类在媒介战争中没有希望。

我最近从马拉布那里得到一个答案,暂时性的,我能想到的一个答案:创伤。因为当你有创伤的时候,其实你还是觉得它在伤害你。最可怕事情是,像现在的孩子10后或者20后或者30后,当他长大之后,他不觉得这是创伤,这不再是伤口,反而变成他的一个器官了。如果这个东西是器官的话,手机就是他身体的一部分的话,那就根本不用去谈什么战争了,这似乎就是进化的下一个阶段了。但最可怜的我觉得是我们这代人,“被夹在当中”的一代,这些哲学的问题只有对于我们这些遗民才是问题,对下一代的孩子已经不是问题,所以可能我们只是在担心自己。

关于学者

姜宇辉 | 华东师范大学哲学系教授

关于艺术家

1995年,艾米·弗朗西斯奇尼(Amy Franceschini)创立了Futurefarmers未来农夫,将艺术家、建筑师、设计师、科学家聚在一起创作新作品,其利用新媒体和公共场所提供的互动潜力,围绕着各种社会和环境问题开展工作。未来农夫将与MTV,NASA和Lucasfilm等客户的商业设计项目中获得的资金和技术资源引入具有深远意义的自产作品中。

他们使用各种媒体来创作有可能破坏“确定性”逻辑稳定性的作品。对食品政策,公共交通和农村农业网络等系统进行解构,让其可视化并了解其内在逻辑。通过这种分解,出现了新的重新构造了曾经主导这些系统原理的叙述。他们的工作通常为参与者提供了一个有趣的切入点和工具,使他们能够深入了解并且进入更深层次的调查领域。人们不仅可以想象,而且可以参与并引起人类生活场所的变化。

艾米·弗朗西斯尼(Amy Franceschini)是2010年古根海姆奖得主。她的作品涉及广泛的媒体,包括绘画,雕塑,设计,网络艺术,公共艺术和园艺。未来农夫的项目和作品于全球重要机构和双年展中多次展出。

关于策展团队

付了了 | Fu Liaoliao

王子遥 | Wang Ziyao