来源:ArtReview Asia 文:Rahel Aima

当人们邂逅妮可·艾森曼(Nicole Eisenman)的画作时,往往喜欢玩一场艺术史上的“我是间谍”(I Spy)游戏。从德国表现主义、社会现实主义到漫画书、电视文化,艾森曼数十年以来的创作无所不容,有时她的一幅油画中结合了多种绘画形式。然而,她的作品拒绝被归类——好比色情片,当你观看时你才能了解。她的作品有一点超现实,有一点颠覆性,很有滑稽的感觉,而且通常有色情意味。她的画作是对社会历史的批评,也是对朋友和爱人的反复刻画;至于她所描绘的陌生人,她会赋予他们罕见的亲密和温情。我想她一定是个优秀的人类观察家,同时我好奇疫情隔离状态给她的创作带来了怎样的影响。

妮可·艾森曼,《喷泉》,2017;萨默塞特郡展览现场,2020

摄影:Ken Adlard

图片致谢艺术家及Hauser&Wirth画廊

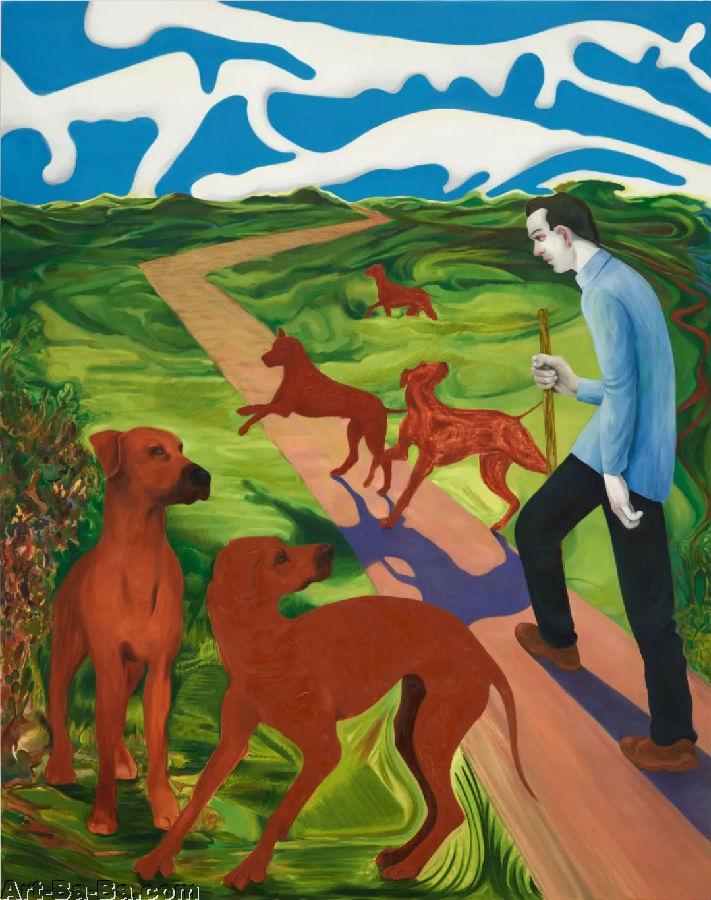

在电话里,住在布鲁克林的艾森曼说她的生活没有太大变化:她每天骑车去离家不远处的工作室,独自一人静静地持续创作。然而,在此期间她却历经了艰难的心理历程。她解释说:“你要穿过层层疑惑、焦虑不安和沮丧。每个人都有他走出这种困境的方式。”这些情绪渗入了她今年创作的一幅画中——一群狗在嬉戏,背景是相当典型的英国田园风景。该作品将在她位于萨默塞特郡的新画廊Hauser & Wirth(这是她的第三家画廊,另外两家画廊是Anton Kern 和Vielmetter Los Angeles)的首次画展中亮相。总的来说,艾森曼的作品一如既往地具有活力,不仅提供了一个逃逸世界的出口,同时也塑造了想象中世界原本的模样。

近年来,艾森曼的雕塑作品同样受人瞩目。2017年德国明斯特雕塑计划(Skulptur Projekte Münster)使得艾森曼备受关注。其参展装置作品《喷泉速写》(Sketch for aFountain)塑造了几个在小池塘边休息的游泳者。该作品接二连三遭到恶意破坏,被喷涂上万字符和卡通阴茎,其中一座雕像头部甚至被人砍断,因而招致非议。之后该作品于达拉斯和波士顿永久展出。对于艾森曼而言,雕塑创作必须考虑用途和观看者。在该作品的其他最新版本中,艾森曼还加入了可供儿童玩耍的氯化消毒水以及供父母或保姆休息的长椅。

妮可·艾森曼,《我本应在之处》,2020,布面油画,165*208cm

图片致谢艺术家及Hauser&Wirth画廊

艾森曼于2019年惠特尼双年展(Whitney Biennial)的参展作品是布置在屋顶露台上的纪念碑式游行列队雕塑。她想要从内心的感知层面重构“比例变化”这个概念,使其以人在游行的形式体现,为其注入即时力量,与庞大的人群形成对比。她将该概念描述为“当你身处人群中,走在比你身形高大的人们之间,你会产生一种感觉;也就是说置身宇宙间,你对比例的感知发生了变化。你变谦卑了,虽然自身变小但感觉良好,而且你因和游行队伍产生了连接而变得强大。” 她没忍住在作品中加入一点幽默:她在其中一座抗议者雕像上安装了烟雾喷射器,每过一段时间抗议者的屁股里就会喷出一股烟雾。

妮可·艾森曼,《自画像——爆炸的惠特尼美术馆》,1995,墙上丙烯及墨水

展览现场,纽约惠特尼美术馆

图片致谢艺术家

艾森曼因1995年惠特尼双年展一炮走红。她在当时展出的是一幅WPA壁画风格的大尺寸作品,该作品描绘了爆炸后的惠特尼美术馆,而作为艺术家的艾森曼处于画布的中间位置,被人们、废墟和被毁坏的油画所环绕,仍在作画。怪异的是,这幅作品预言了之后的一场纠纷:艾森曼以及其他七位参展人退出2019年惠特尼双年展后,沃伦·坎德斯(Warren Kanders)宣布辞去美术馆董事会主席职务(在他辞职后,艺术家们重新参展)。

无论看上去有多不可能,随着时间的流逝,艾森曼都能超越过去取得的成就,做出更好的作品,这在画家当中实属难得。2015年她荣获麦克阿瑟天才奖(MacArthur ‘Genius Grant’),获奖理由是她真正使得“人类形式的表达(重新)具有文化意义。”然而,我们也可将她视作一名伟大的抽象派艺术家。她的绘画不将人体离析成诸如眼睛、嘴或生殖器等单一元素,而是在探讨种族或性别等抽象议题时保留坚实的具象。

正因如此,艾森曼的画作是性别和性取向问题在文化姿态上的指向标。她的早期情色作品,如《贝蒂在做爱》(Betty gets it,1994)描绘了动画电视剧《摩登原始人》中生活在史前时代的传统妻子贝蒂·拉布尔和隔壁邻居威尔玛·弗林特斯通(Wilma Flintstone)发生了性关系。二十世纪九十年代的身份主义运动促使艾森曼在两个名为“坏女孩”(Bad Girls)的展览中为少数群体发声。随后,她画作中的人物形象被解读为女同性恋;如今的观众也可能将其理解成酷儿。

妮可·艾森曼,《另一个绿色世界》,2015,布面油画,325*270cm

图片致谢艺术家及洛杉矶当代艺术博物馆

艾森曼过去的作品中包含大量的寓言和暗喻,但她往往感到自己的创作有语言局限性,这种局限性削弱了身体——包括她作品中表现的身体——的力量,使得身体变成了一系列注脚。不过,将自身定义为性别流动者的艾森曼对这种词汇上的变化表现出欢迎的态度。她解释说:“我不想被称为女同性恋画家,这种定义太狭隘了。”但她补充道,近几年来她的看法有所改变,又开始将自己视作女同性恋。“当你让已婚异性恋人士宣称‘我们是酷儿!’,听起来的确显得更为离经叛道。但我们都知道人们喜欢这种做法。”这让我想起今年早些时候《艺术论坛》(Artforum)刊登的一封来自Ridy keulous的长信。Ridy keulous是由艾森曼和A·L·斯坦纳(Al Steiner)共同创办的展览项目,鼓励人们聚焦酷儿和女权主义艺术。信里有一句话写得好极了,乃是一声直率而响亮的呼喊:“性别分离主义可不仅仅只与性有关”。

几年前,表现形式和责任感带来的难题曾困扰过艾森曼,现在,尤其是当她考虑到在公共领域做装置作品时,她感到这种困扰加深了。她说:“我很清楚将女性、酷儿、跨性别人士塑造成不同身体,呈现在公共领域中,便是将他们暴露在潜在的暴力之下。” 诚然,毁坏雕像的行为和当下针对跨性别人士(特别是针对黑人)泛滥的暴力攻击不是一回事,但却仍然是种象征性指责。即使是在明斯特,也需要面对当地青少年小混混和并非患有跨性别恐惧症的新纳粹主义分子(艾森曼的祖父母于1937年逃离德国),“最后你作为跨性别人士的代表声名败裂,离开了那儿。整件事很可怕,令人不快。”

妮可·艾森曼,《喷泉》,2017;萨默塞特郡展览现场,作品细部,2020

摄影:Ken Adlard

图片致谢艺术家及Hauser&Wirth画廊

艾森曼在表述种族和民族问题时也遭遇了同样的困惑。芥末黄是她画作中最常见的颜色,伴随着蓝色和绿色。与此同时她强调人的肤色——这些元素总是狂欢般出现在同一幅画中,正如《另一个绿色世界》(Another Green World,2015)中所描绘的场景:一场声名狼藉的家庭派对。在艾森曼的绘画中,对肤色的描述是不可避免的,也是十分重要的,而且是绘画有别于雕塑的所在。“有一段时期我在绘画中不强调颜色的安排,人的肤色也可以是任何颜色。有一段时期我又很注意做具体处理,将肤色表现成白色、褐色或黑色。”

至于她对西方艺术史令人叹服的运用能力,以及她为此做出的持续贡献?“我厌倦了,”她解释说。她提到她钦佩的英语小说家佩内洛普·菲兹杰拉德(Penelope Fitzgerald),以及这位小说家能够根据写作对象变换写作风格和文体的能力,并引用她的话称:“我犹豫不决,心生倦意,这就好比相伴相随的两者并不相配。”

妮可·艾森曼,《无题》,2020,纸上颜料及拼贴,102*152cm

摄影:Thomas Barratt

图片致谢艺术家及Hauser&Wirth画廊

过去两年里,艾森曼深入造纸领域,用纸浆进行实验创作,创造了具有相当于雕塑效果的海报。“这是一个奇妙的过程,”她解释说,“取一些纸浆,然后挤压,纸浆就会猛然滴下,变成凌乱的线条。所以说痕迹创作确实有限制,而且取决于你能得到什么样的材料。”她没有执着于解决这个困难或一心创作极具绘画性的作品,而是任材料决定最终成品。用她的话来说,纸浆最终形成的是粗犷而迷人的画面。海报具有漂亮的滴状斑点和模糊效果,写有“INCELESBIAN”和“NICOLE SARAH SARAH NICOLE”这类标语,意指她的女朋友,即作家和批评家萨拉·妮可·普里克特(Sarah Nicole Prickett)。这些海报将与喷泉装置、缩小版的惠特尼美术馆《游行》一同在萨默塞特郡露面。艾森曼的作品通常色调阴郁,而这些海报却被刷上了亮橘色、浅粉色和浅蓝色,描绘了以野火燎原之势兴起的性别揭秘派对——点睛之笔在于,海报中出现的人物都是无性别。

妮可·艾森曼最新展览《我本应在的地方》(Where I Was, It Shall Be)将于萨默塞特郡Hauser& Wirth画廊展出至明年1月10日。

文/ Rahel Aima

译/ boho | 李婉莹