来源:ARTSHARD艺术碎片

近日,艺术家臧坤坤的个展“重屏”在MAI 36 画廊苏黎世空间开幕,这也是臧坤坤于MAI 36 画廊苏黎世空间的第二次个展。基于巴内特·纽曼(Barnett Newman)和马克·罗斯科(Mark Rothko)的绘画作品,臧坤坤结合自身的处境——作为后现代的中国人,做了很多鲜活的嫁接和思考,同时他也更多地去思考绘画如何更加成立、更加自足地去承载这样一个嫁接的过程。针对展览“重屏”中的新作,我们与臧坤坤讨论了他作品中的“问题意识”。

Q&A

艺术碎片 x 臧坤坤

Q:

能谈谈对展览标题“重屏”的理解吗?以及它与展览中作品的线索关系?

臧坤坤:

“重屏”,就像两块东西方的屏幕,不管发出的是西方宗教体验式的纯色光,还是中式意识形态的纯色光,它们被自然地糅合在一起,呈现出一个多层次叠加的纯色结果。展览中的作品主要是基于美国二战之后,抽象表现主义的代表人物巴内特·纽曼(Barnett Newman)和马克·罗斯科(Mark Rothko)的绘画作品,结合我自身的处境,做了很多鲜活的嫁接和思考。

臧坤坤“重屏”展览现场,MAI 36 画廊,苏黎世空间,2020.11.20 - 2021.01.09

《软体(II)》,2015-2018,亚麻布、丙烯、砂、胶、铜、牛皮,220 x 80 x 20 cm,尺寸可变

罗斯科一生都在追求崇高,西方还有罗斯科教堂,他的绘画也一直在追求信仰体验。我发现他画面的切分比例关系,与中国很多城乡结合部经常出现的宣传栏、广告栏,以及公共空间垃圾箱的色彩和切分比例有一种相似性。拉链画是西方评论家对纽曼的一种戏称,他的作品也代表一种崇高的美学,而这种神圣的图示被覆盖在中国廉价的一次性的垃圾物品上,形成特别强烈的两极对比。

《马克·罗斯科在社会主义(II)》,2020,亚麻布、丙烯、有机玻璃,120 x 90 x 6 cm

Mark Rothko, Untitled (Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red), 1949, Oil on canvas, 207 x 167.6 cm

《是谁在害怕红黄蓝(VI )》,2019-2020,亚麻布、丙烯、画框、有机玻璃,72 x 82 x 6.5 cm

Barnett Newman, Who's Afraid of Red, Yellow, and Blue IV, 1969 - 1970我作品中的比例是按照罗斯科和纽曼的作品构造换算出来的,你可以想象成是对日常宣传栏的升华,也可以是对大师作品的一种亵渎。作品中的色彩其实是一种消费主义的纯色,也可以说成是色域绘画里衍生出来的广告色、宣传色,这恰好是跟罗斯科和纽曼绘画中追求崇高信仰的意义相反,一个是特别商业的、资本的,另一个是特别灵魂崇高的,但这两者又很和谐、统一、辩证地在一起。

最初,我是从这样一个感性的嫁接方式进行创作的,但渐渐地将所有作品都控制在一个理性的框架之内。虽然它们的方式简单,但是所传达的内容有着非常多样化的解读。

臧坤坤“重屏”展览现场,MAI 36 画廊,苏黎世空间,2020.11.20 - 2021.01.09

《巴内特·纽曼在社会主义(VII)》,2019-2020,亚麻布、丙烯、美金(一美分**)、画框,222 x 175 x 10 cm

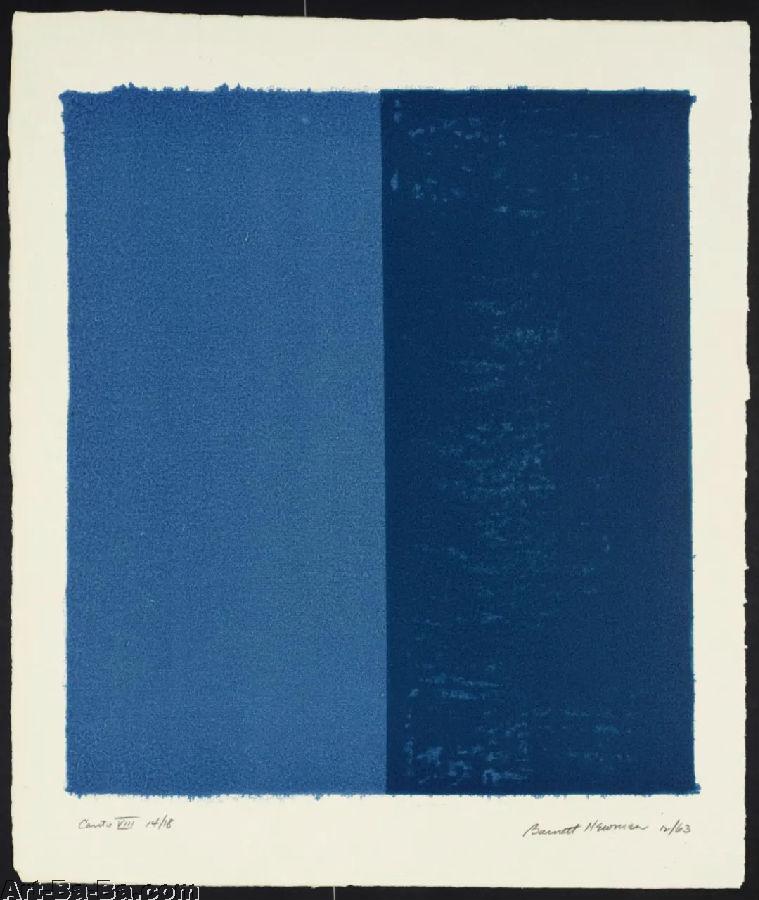

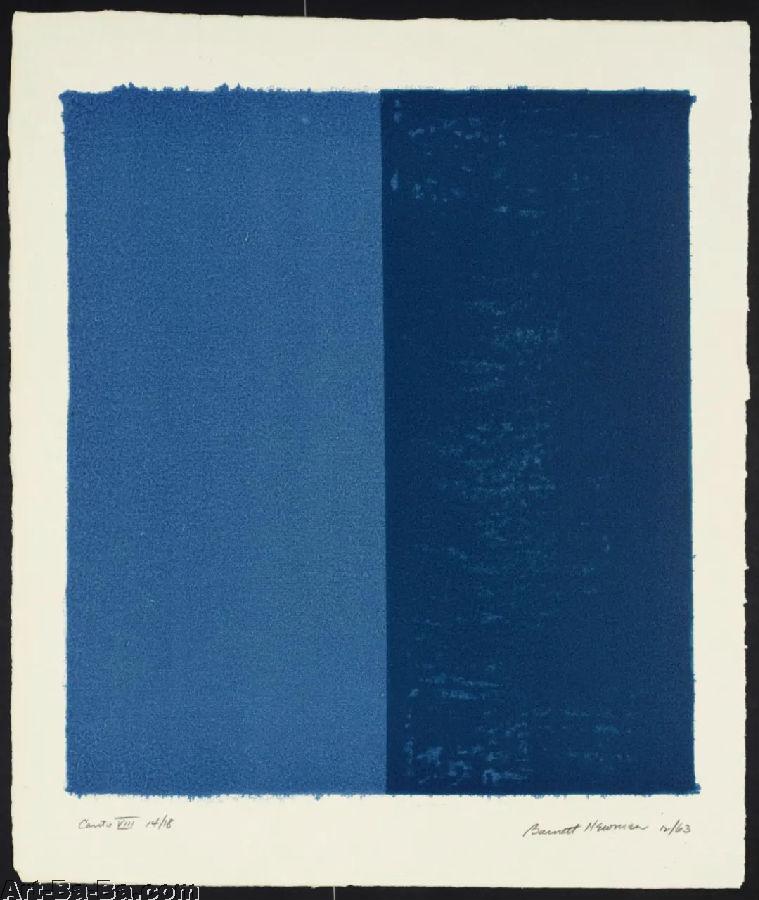

Barnett Newman, Canto XI from 18 Cantos, 1964

《巴内特·纽曼在社会主义(VI)》,2019,亚麻布、丙烯、画框、有机玻璃,93 x 83 x 8.5 cm

Barnett Newman, Canto VIII, 1963–4Q:

那你为什么会选择将罗斯科、纽曼绘画的元素、图示,嫁接到我们现实中很功能性的物件的相似性上,然后又回到绘画本身的表达?

臧坤坤:

我更多地是去思考绘画如何更加成立、更加自足地去承载这样一个嫁接的过程,同时我也比较警惕过分观念化对绘画造成的影响,所以我想怎样才能既有观念的支架,又有一个高度的技术含量在里面。你可以把这些绘画看作成是一部静态的影像,一件装置,或者是一出戏剧。

这批作品都是按照装置的思维来做的,是由不同的物件装配起来的。包括商场里的一次性海报,框子,有机玻璃等,与作品相配的外框的样式、颜色和细节都跟画面的内容、形式和气质有关,有的外框还有些写意,配的没有那么对应。每件作品都有各自的装置概念,可以说有一种伪装成绘画的感觉。

《巴内特·纽曼在社会主义之红上红》,2019-2020,商场促销海报、丙烯、画框、有机玻璃,110 x 83 x 7 cm

Barnett Newman, Be I, 1949

Q:

你是如何拿捏画面中的绘画性和观念这两部分之间的平衡?

臧坤坤:

对于观念的部分,我是从纽曼、罗斯科那些作品中的尺寸,经过数学运算同比例换算过来,然后安插进我选择的物象中,语汇已经完全被替代,内在的结构从物理上被改变,它本身的观念被分割的支离破碎。有了观念的框架在,我在绘画的处理上可以很自由。

关于绘画性的部分,我觉得最难处理的是画面中的空白。如果画面中有图像和文字,是比较好处理的;如果是大面积的空白,那是最难处理的,它要有细节,远看还要隐到画面中去。比如画面中的宣传栏,用梵高式的笔触画出廉价镭射广告纸的效果,这也是它的艺术语言。包括画面中的整块黄色,近看有很多均裂的细节效果,远看还是一块黄色,这些也都是“语言”。单从绘画上讲,它有很多可以讲的东西。

绘画对我来说,首先有一个感性的开头,在这个感性的框架里慢慢地加入更多的理性框架,然后每件作品都发酵,生长出一些新的支脉。

《终局抑或开端》,2019,亚麻布、丙烯,185 x 160 x 5 cm

Q:

你运用这些纯色或图示,也是想进一步讨论它们在我们的社会形态里如何转换成一种美学,被不断地进行消费?

臧坤坤:

对,尤其是这批作品中的纯色美学,它的装饰性很强。这种从色域绘画里面抽离出来的纯色,都是中产阶级墙上的装饰。而我从一开始在选择相嫁接的物象时,就有一个底层思维在里面,所以你会看到垃圾箱、宣传栏,而它们又无法充分做到装饰,其中有很强的批判意味。垃圾箱、宣传栏的这种造型,其实是典型的包豪斯在中国本土化之后的构造-短平快,一种类似于社会主义波普的元素,充斥在各种各样的生活环境中,也从侧面反映了中国现代性的缺失,所以我想在作品中讨论导致这种结果的内部原因。

《风情肖像》,2020,亚麻布,丙烯,画框,有机玻璃,116.5 x 89 x 11cm

《无题》,2020,废弃包装纸壳、丙烯、尼龙收紧带、有机玻璃,21 x 23 x 11.5 cm

《泡沫上的拉链画》,2020,泡沫、丙烯、尼龙收紧带,50 x 44.5 x 25 cm比如我选择的一次性的开业海报,是带有一定的策略性:一方面,它们中的波普元素都是经过精挑细选的,构图左右对称仪式感很强,与纽曼绘画中的镜像也有关系;同时,针对今年特殊的状况,全球都在关门,而这些海报都是关于开业的,特别隆重,喜庆。

我一直在思考不同阶段、不同系列作品之间的联系,最后发现有这样一条暗线在里边:作为后现代的中国人,潜移默化的浸淫并欣然接受本土化后的包豪斯主义审美,在现代化、城市化的碎片里如何与“传统”产生无知觉的割裂。这些反思和诘问都是构成作品“问题意识”的一部分。

臧坤坤“重屏”展览现场,MAI 36 画廊,苏黎世空间,2020.11.20 - 2021.01.09

《红上红·飞升·中国8》,2020,华为手机促销海报、丙烯、油画棒、画框、有机玻璃,171 x 81 x 9.5 cm

Q:

尽管全球化使得这种纯色美学和社会主义波普元素在中国加速蔓延,但是我们也渐渐发展出一套带有自身特征的视觉主体,那你怎么看这个主体的?

臧坤坤:

一种超级实用主义的形态。比如,这批作品中的大部分材料都是我从淘宝上找的,这些廉价的易拉宝,就是根据淘宝的AI系统在海量的图片中找出来的,而易拉宝的设计,都带有很强的中国智慧,后边挂着两袋水,不会被风刮倒。也许这种社会分工的细化程度,是国外无法想象得到的。所以我一直在思考能不能把一种有仪式感的、高贵的、宗教崇高的东西,融合到这种廉价的物象中,并且没有任何痕迹。你看到的最后的结果,它还是它,但实际上它内部已经发生了结构性的变化。

《巴内特·纽曼在社会主义之红上红(II)》,2020,开业促销海报、丙烯、古董珠宝铜饰、画框、有机玻璃,181 x 81 x 9.5 cm

《自画像,纽曼的秘密》,2020,亚麻布、丙烯、画框、有机玻璃,73 x 53 x 7 cm

图片、视频致谢艺术家及MAI 36画廊