来源:OCAT研究中心

2020年9月6日,OCAT研究中心邀请艺术家、艺术写作者郭锦泓和北京林业大学讲师朱欣慰博士以对谈的形式举办了“玻璃阁楼五歌”系列活动的第三期,主题为「消散或散落的幽灵」。在本场讲座中,两位对谈嘉宾以《弗兰肯斯坦》(Frankenstein)中的作者导言和原序部分作为文本,试图通过对文本的梳理和讨论,找到女性主义意志产生的本源,就此展开一系列基于文本的讨论。

玻璃阁楼五歌

消散或散落的幽灵

对谈嘉宾:郭锦泓、朱欣慰

郭锦泓:

首先我想讲一下,为什么我想请一位做比较文学的学者和我一起对谈。这是因为在和朱老师聊天的过程中,我发现她的研究范围、方向和深度,完全聚焦于19世纪维多利亚时期前后的浪漫主义文学和女性浪漫主义文学,这一时期也正是自由的女性主义意识开始启蒙的时候。

其次,为什么在这一期做文本式的对谈呢?是因为在我个人认为的方法论中,文本是非常重要的环节之一。基于文本,我们才能建立比较严谨的数据库和框架,从而确定研究基调和解决方法。在我这次的研究主题当中——1990到2000年的女性意识在当代艺术中的觉醒以及发展——其实存在着无法回避的文学文本。现在这种所谓的东亚内卷社会,其实是在重复西方在一个世纪前所面临和批判的一些问题,以及所发生的觉醒的活动。

为了避免拐点再变为爆点再消散,梳理逻辑和建构历史文本是非常有必要的。我觉得,历史在仔细阅读之后,不仅可以发现数据、框架和逻辑,还可以发现人性和很多重复发展的事情。所谓的“日光之下无新事”,即使我们找不到方法,也可以明白地去死。

特别是在当代的简体中文世界中,女性写作是被相对忽略的,所以仔细地梳理逻辑和建构历史文本是非常有必要的。追本溯源,我觉得需要回到最开始的这一批文本当中。

朱欣慰:

其实我不是专门做女性主义研究的,也不是作比较文学的。我的路径不是反过来看自己,而是看自己所在的文化。我的方法也是基于一个比较小的、具体的文本来看其所处的历史,或者历史社会变迁与文本的关系和互动。

回到刚才郭师傅提到的历史问题。因为文学研究有着不同的路径和方法,我自己所关注的是文本与历史语境之间的关系,当然这中间会有一些困难和局限,即如何回到当时的历史语境中去。我的视角是有限的,但是我希望通过具体的文本和相对具体的问题,可以让大家有向外探索的冲动。在今天的对谈中,我更期待的是有碰撞和新的东西产生。

我今天的发言将会围绕“浪漫、浪漫主义”和“女性创作者”展开。为什么提到“浪漫”呢?因为对于大多数女性来说,都对浪漫有一种憧憬。但我们有没有想过“浪漫”究竟是什么?我们所认识的层面和实际的含义间到底有着怎样的关联和差异。

首先,我想谈一下“浪漫”。回归到中国文学的传统中,苏轼有写道,“年年来转觉,此生浮又作三吴浪漫游”。“浪漫”这个词本身在这句诗里有一种纵情的意思。而在大众文化或者流行文化的层面,浪漫可以是种情景,可以是种氛围,也可以是一种关系或者权利。但如果把“浪漫”还原到西方语境下,也就是Romantic,其实它的来源是Romance,指浪漫小说。浪漫小说是中世纪的文学传统,会写骑士为了获取女士的芳心而去远方探险或者英雄救美的这种情节,所以这也是爱情故事会出现在浪漫小说中的原因。

《玛丽·雪莱像》(Portrait of Mary Shelley),理查德·罗斯维尔(Richard Rothwell)作,收藏于伦敦国家肖像馆(National Portrait Gallery)。

然后,接下来我想说“浪漫主义”。“浪漫主义”这个词是在19世纪60年代才出现,但它所涉及的诗人其实出现在18世纪的中后期,大家比较熟知的有威廉·布莱克(William Blake)、威廉·华兹华斯(William Wordsworth)、塞缪尔·柯勒律治(Samuel Coleridge),等等。但他们全部都是男性。现在也有很多人开始关注这一时期的女性创作者,比如我们今天会提到的玛丽·雪莱(Mary Shelley),但她之所以被人们关注到也是因为和诗人雪莱(Percy Bysshe Shelley)之间的纠葛。“浪漫主义运动”在西方看来可以算作是一个转折点,在浪漫主义之前,更多的是古典主义,强调理性,到了浪漫主义阶段才开始强调个人合理性和相对性的一面。

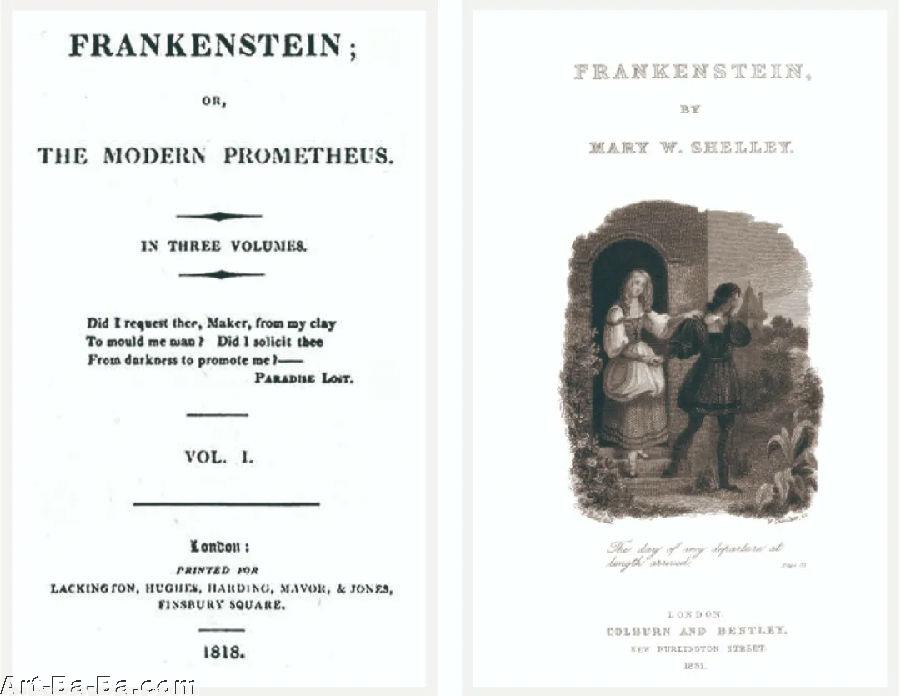

《弗兰肯斯坦》(Frankenstein),左为第一版(1818年),右为第三版(1831年)。

《弗兰肯斯坦》(Frankenstein)这本书最开始的1818年版本是没有玛丽·雪莱的署名的,直到1831年的第三版,玛丽·雪莱的名字才出现在书中。我们现在看到的这两篇序言,一篇是雪莱以一种非常的凝练和个人化的方式所写的,另一篇是玛丽·雪莱所呈现的非常具体和鲜活的内容。我们可以注意到,在玛丽·雪莱的这个作品的成书过程中,她其实仍旧是被父权的机制包裹着,但她在大的机制里找到了一些缝隙,然后在缝隙中生长出来了很多有力量的东西。

郭锦泓:

接着你刚才的题目,我想给大家分享一下以女性作为主角的画。即使是到了19世纪后半期,欧洲已经有妇女参政,可以行使投票权了,但古斯塔夫·门罗(Gust**e Moreau)、克里姆特(Gust** Klimt)这些艺术家,他们笔下的女性角色依然还是类似莎乐美、美杜莎这类众所周知的妖女形象。男性进入到西方文化是被作为性的间接体验之一被表现出来的,所以他们被准许了视觉愉悦。而在所有以女性为主题的绘画中,是把女性作为性的个体出现在的。在整个19世纪到20世纪中期,几乎没有女性艺术家,我觉得这是非常无奈的。

妇女社会与政治联盟(Women's Social and Political Union)领导人安妮·肯尼(Annie Kenney)和玛丽·布莱恩(Mary Gawthorne)在地上写下要求女性有选举权的口号,1907年,英国。

安妮·肯尼(Annie Kenney)在一次要求女性选举权的抗击游行中被捕,1913年,英国。

你刚刚提到的《弗兰肯斯坦》一书的两篇序言,我在读的时候其实不知道哪篇是谁写的,所以当时我的解读是,第一篇是比较言简意赅的维多利亚时期小说风格的序言开篇,第二篇是一个家庭生活的感想。我觉得比较遗憾的是,那个时代忽略了玛丽·雪莱这类的女性写作者,她们的写作完全可以被看作是走进正典的一种写作方式。

然后我有一个小小的感想,我自己认为,《弗兰肯斯坦》这本小说结合了革命前夕的时代,是有很多先锋思想的。作者在书中建立了一个“Abandoned Father”(弃父)的形象,他贴近底层生活,最后通过消亡自己的肉身退出了人类的世界。

朱欣慰:

我是很久之前看的这本书,所以在今天我们就谈这两篇序言,如果要深入谈的话,我还需要再去细读文本,才能给出相对比较有说服力的论述。

但我想先补充一点,《弗兰肯斯坦》这本书的最前面有很多书信,这其实给我们提供了一个新的视角和切入点。而这种对话的形式不仅仅展现在书信中,也贯穿在整个作品里,这个“Creature”始终想要找的一个可以与他对话或者沟通的存在,所以他一直在找寻。所以我觉得“对话”是非常有意思的,我听你之前谈论肖鲁的时候,提到她的作品《对话》。我觉得这样的一个冲动或诉求是一直存在的,当女性在争取自己权利的时候,她始终在强调我想要“对话”,或者说我对“对话”有一个反思,或者说是感受。回到艺术家个体的层面来说,我们隔着这些文本来看创作者的时候,是可以感觉到她是把自己的生活和创作在某种程度上关联在一起的。很多时候,她的这种反叛不仅仅体现在文本里,她的实际生活本身也是一种反叛或者挑战。

郭锦泓:

这种反叛和挑战我觉得可能对女性而言更困难一些。因为既然我们前两期活动都谈到了很多有关“正典”的内容,大家可以明白“正典”是非常难以挑战的。所以在这种情况下,我们只从一个方面出发,比如说从文化方面出发的话,作为一个女性创作者,无论从哪个层面,你要挑战的不只是你自己那一部分的正典,而是整个的正典。

我们今天的这个题目——消散或散落的幽灵,为什么这个“幽灵”只能是幽灵,它只能消散,没有办法找到具体的肉身,因为,在整个社会架构的“正典”中,它对于女性的这种巧妙的压迫,会催生出非常多的“神圣谎言”,继而在无序的社会中,借助一些有序,能够机械性地推着社会往前走的一些反人类自由、精神的东西。性别是一种社会构建的产物,但社会建构没有像其宣称的那样朝平等的方向迈进,它是不能掩盖人类的精神觉醒的,总会有女性意识,在各个时间段分别觉醒。