来源:芭莎艺术 Ulrich Obrist

蛇形美术馆展馆,2012年

修道主义构建了集体生活与个体生活的并置:人们在危机时刻通过社会获得外界支持的同时,也需要保有孤独感和独立性——以自然、艺术和文学来拯救自己。全球著名艺术策展人小汉斯独家为《时尚芭莎》撰文,分享他在疫情期间的心得。

在寻找那个能最大程度地结合个性与集体性之地时,罗兰·巴特偶遇了一座修道院。在对这座位于希腊阿索斯圣山的修道院的描述中,他发明了一个词来命名那个理想:“特殊戒律”(Idiorrhythmia)。由希腊语“Idios”(自我、特殊)和“Rhythmos”(节奏、规则)组成,“特殊戒律”指代了修道院内僧侣们通过信仰和祈祷而互相联系、共通的状态。在有序的语言学图景的前提之下,日常生活中的他们是完全自由的。僧侣们住在单独的房间内,可以独自进食,甚至可以自己决定是否参加修行仪式。

特约撰文:策展人汉斯-乌尔里希·奥布里斯特(Hans-Ulrich Obrist),现任伦敦蛇形美术馆艺术总监。

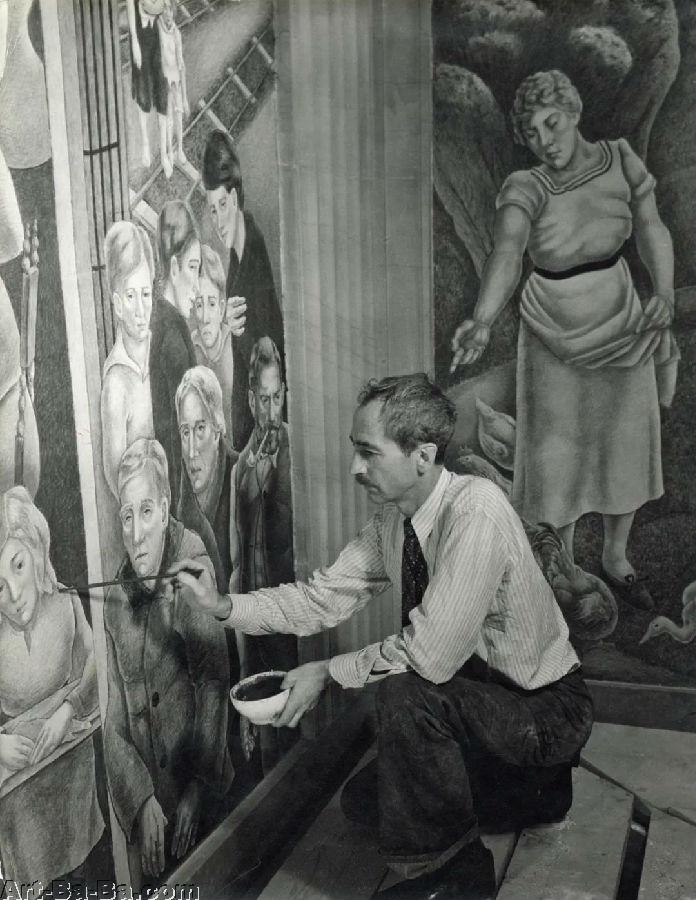

艺术家乔治·比德尔(George Biddle)在美国财政部的绘画和雕塑小组中工作,罗斯福新政中的“公共艺术作品项目”便是采纳了他的建议。

对城市居民来说,花园以及花园栖息者们都是这次危机的救星。艺术家、诗人伊黛尔·阿德南(Etel Adnan)曾说过,没看到树的一天是被浪费的一天。她经常描绘树木,望着它们能理清思绪、给她力量。这不仅适用于居住在巴黎的伊黛尔·阿德南,也适用于我。

在这段时光里,我意识到自己是多么依赖自然,多么感激它带给我的一切。不仅仅是自然,艺术、文学此刻也正在拯救着我们。如果说世界在某一个时刻最需要来自艺术家们的思想、愿景以及观点,那就是现在。当恐惧与绝望达 到顶峰时,绘画、文学和音乐就成了希望与自我疗愈最重要的来源。

尼日利亚作家本·奥克里(Ben Okri)最近在《金融时报》(Financial Times)上的文章就阐明了这个观点。早在14世纪中叶黑死病肆虐意大利之时,人们已在面前摆放画像以趋避瘟疫;世界文学史上最伟大的作品之一,乔万尼·薄伽丘(Giovanni Boccaccio)的《十日谈》(Decamerone),就是关于人们为了躲避佛罗伦萨肆虐的瘟疫而逃到乡下,终日为彼此讲述故事的小说集。本·奥克里在自己孩提时代曾经历过尼日利亚内战,在与家人近距离相处的数周里,他担心食物来源,也担心生命安危。因此父母整天为他读故事以分散他的注意力、给他希望——正是文学在那时拯救了他。

文化不仅有助于驱散恐惧、分散注意力和安慰人心,还会介入并帮助我们理解周遭正在发生的事。感染了新冠病毒的俄罗斯作家鲍里斯·阿库宁(Boris Akunin)警告世人,尽管大家有理由对病毒感到恐惧,但恐惧只会扩大伤害与死亡。然而美国诗人安妮·博耶(Anne Boyer)反过来告诫大家,要小心那些诸如“最大的威胁就是我们对威胁的恐惧”的言论。因为她认为正是恐惧教会了我们互相照应——“我们害怕每个人都只为自己而活”。

Serpentine P**ilion 2018, designed by Frida Escobedo, Serpentine Gallery, London (15 June – 7 October 2018) Frida Escobedo, Taller de Arquitectura, Photography 2018 Ste Murray

罗兰·巴特也曾就此研究过文学中各类关于社会与孤独的主题,一份疫情期间的阅读清单随即诞生:安德烈·纪德(André Gide)的《被隔离的普瓦捷女人》(The Confined Woman of Poitiers)、丹尼尔·笛福(Daniel Defoe)的《鲁滨逊漂流记》(Robinson Crusoe)、埃米尔·左拉(Emile Zola)的《家常小事》(Restless House)以及托马斯·曼(Thomas Mann)的《魔山》(Magic Mountain)。《家常小事》讲述了资产阶级家庭内的“特殊戒律”;而《魔山》的主人公们则出于对肺炎的恐惧而紧密联结在一起。如果你想要团结,那就参加礼拜仪式;如果你希望有属于自己的时间,那就独自祈祷。

修道主义中的“特殊戒律”为人们提供了一种后疫情时代生活状态的可能性。这种特殊且自我的隐修生活告诉人们,我们或许需要一些只属于自己的时间,不受他人干扰,却又不必完全放弃集体生活。法国哲学家布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)在《世界报》(Le Monde)上的一篇文章曾评论道,他将人们对这次危机的反应视作社会应对冲击的考验。但自始至终最重要的是,我们需要去战斗的敌人将不再是陌生人、病毒或任何来自外界的事物,而是我们自己。