来源 | 艺术一小说(微信号 txt-art,有较大改动)

下文要认真讨论如下问题:

(1)如果城市是体外化的结果,是一个体外化有机物,那么数码时代的城市性如何定位?

(2)如何不被阿里云计算平台的大数据城市管理忽悠?

(3)如何设计、规划和管理城市,来走出人类纪?

对城市的治理,是一种航行。

如果城市是船,橹和舵就是它的体外化器官。…

城市...与人一样,是一种体外化有机物。

——斯蒂格勒《朝向逆人类世的治理》(Governing Towards the Neganthropocene, 2016)

大数据城市管理,是个狼外婆?

阿里云的创始人、阿里巴巴技术委员会主席王坚博士说:

城市所有的问题都不是生长出来的,而是规划出来的,因为没有一个规划师可以倾听到城市每个人的声音。

(2018 年 7 月 28 日的“2018 青春上海·造就 FUTURE”大会)

言下之意是不要规划,用大数据管理城市好了。

但谁说规划师必须去听“城市里的每个人的声音”?

关键是:王坚真对城市的规划和管理有兴趣吗,准备对此负责?

而不是要推销阿里云技术、用到城市管理中?

王坚下面的话更给我全身浇了冰:

所有城市问题都只能由人产生的数据解决。

小学生都要反驳了:以前的城市怎么解决问题的?宋朝呢?

城市里的感情问题呢?污染问题呢?

什么叫“解决”?

王坚还说:

人的数据才是城市的 DNA,数据是城市与人唯一的介质。

我其实不完全反对这句话,只是认为很有猫腻,而且说话者自己都不知在说什么。

“人的数据才是城市的 DNA”,是要说关于人的数据是城市的基本结构,还是说城市是由关于人的数据构成的?

“数据是城市与人唯一的介质”,那什么是介质?城市和人之间只能(!)通过数据被中介?

不是要对这几句话吹毛求疵,只不过是想撕开他的话,来说说城市与关于人的数据到底什么关系。

我们已是阿里砧板上的肉了?

今天,行人在脚下、手机里留下了身体踪迹、数码踪迹,被云计算平台捕捉为数据。

这个云平台转而对数据作递归运算,建成参数模型,来模拟、预测和影响行动者的行为,并通过手机控制之。

连自拍都被手机的人工智能不断修正和怂恿,拉到那个多数人掉入的“正确”的大框,弄得我们不能真正“自”拍。

于是,多数人的活动规律被强加于每个人,使得每个人必须靠近多数人而被大数据永远粘附,越来越从众、越来越被操纵和摆布。

这就是大数据管理城市的基本套路和必然结果:

每个人失去主权,也就是自动化;

一个云平台管理的智慧城市,必然成为自动化城市。

而且,王坚说的数据只是阿里捕捉的数码踪迹。

为了这种赚钱工具,阿里愿意投放大量补贴,诱使我们递交数码。

可数据还有很多种:每个人通过文化环境而摆布和生产的数据,还有作为数据的城市遗产和城市规划、建设现状,作为数据的对城市的想象,作为数据的城市历史,更还有作为数据的每个人像导演那样在城市中留下的自己的作品。

每个行人都像舞者,在城市空间留下自己的作品,哪怕一次散步也延展了城市的数据树。

正如德・赛尔托(deCerteau)所说:

行人都是斯芬克斯、下凡,使人间更神秘...

这打破了原有的数据结构。

城市已在手机中,正在被数码化。

整个城市已是活化的数据群、大数据包,同时被每个手持手机的行人不断改写,决定性地,不断地。

而阿里却像二房东那样冷冷道,这事必须交给我,只有我有最好的大数据技术。你们什么都不用做,等我包办一切!大数据也是我的。

我们已是阿里砧板上的肉了,城市成了停车场。

阿里对城市未来只有这么一点点想象,态度这么狭隘,这么地算盘往里打,实在与它的高科技姿态不相称。

重新定义数码化的城市

在云计算时代重新定义什么是城市,要在原有的城市理论上问:

被云计算平台和蛛网一样的传感器捕捉的城市,是什么样的城市?

数据化的城市与原来的城市有什么不同?

哲学家斯蒂格勒(Bernard Stiegler)重新定义了城市。

2017 年 5 月,斯蒂格勒在中国美术学院的讨论班上,介绍了从美国生物学家阿尔弗莱德・洛特卡(Alfred Lotka)发展的体外化(exosomatization)理论如何重构了斯蒂格勒的思想,产生了普遍器官学(general organology):

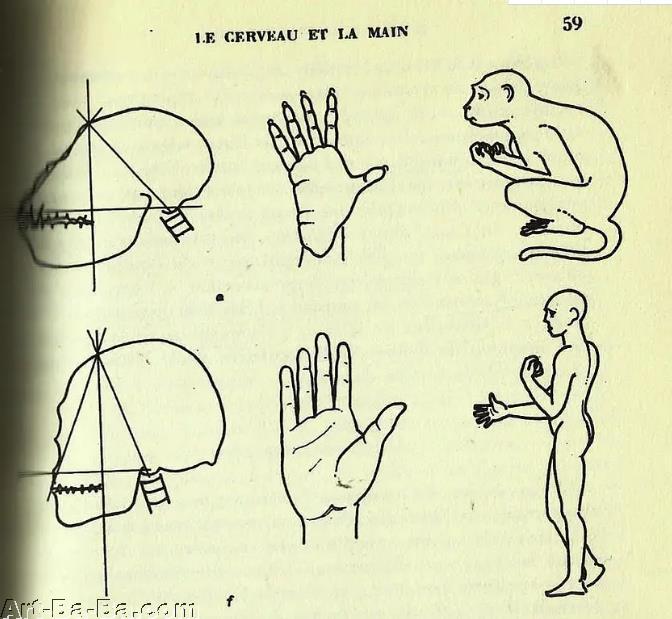

人作为有机体,不光有体内器官(endosomatic organs)、有机器官,也有体外器官(exosomatic organs),也就是器官术式的人工器官,如手机;

属于体内器官的脑和手

人的体外化是器官式生成(organogenesis)的形式,由此产生的非-活体器官之一——人工器官,或者说技术,使人的进化走向脑外和体外,但也造成了最近二百五十年对地球的致命污染和破坏;

与体内器官不同,体外器官之间的关系,乃至体外器官与体内器官、与那些由体外器官构成的心理-身体有机体、与体外器官在其中发展的社会组织之间的关系,都是不确定的。

比如,手机是使你更社会式地成长呢,还是抑止了?都有可能。

因此,体外化造成了一种药罐(pharmaka)的情境——

也就是在其中,体外化作为增补(supplement,德里达语),有两种可能:

成为人类熵(antrophy),威胁着体外化的人的生命的心智形式;

或者成为逆人类熵(negantrophy),拯救之。

在这里,心智的理性功能至关重要——在哲学家冈吉莱姆(Georges Canguilhem)的生命知识和哲学家怀特海(Alfred North Whitehead)的理性的意义上:

生命总是挣扎着减少人类熵,同时增加逆人类熵的潜能,尽管也不断使自己生病甚至冒死亡风险,但总体是逆熵的;

而体外化总是不可避免走向人类熵的死胡同。

(The Neganthropocene, ed.and trans.by and with an introduction by Daniel Rossy, Open Humanities Press, 2018, p206)

那么,该如何是好?

广场舞大妈魔鬼般的脚步,阿里是跟不上的!

体外化总会破坏环境,

而用新技术——哲学家南西(Nancy)说的生态性技术来改造环境,又会造成进一步的破坏、更深地陷入人类世(anthropocene)。

但也只能通过体外化来生产逆人类熵,因为如斯蒂格勒的《逆人类纪》所言:

体外化既是人通过将其强加于己身而“超越”了心智生命,也是将各种超现实改造为各种超越性的形式。

这些延伸到了整个体外化的历史中的超现实(作为法、神祇、真正的上帝和神圣性的所有后续形式,包括世俗法律下作为政治的法,和法的俗世神圣性),构成了我在《自动化社会》(Automatic society)中说的超现实主义式宇宙论关注的对象。

正是在此意义上,海德格尔(Heidegger)努力以座架(Gestell,或译摆置?)的概念思考在康德之后,尼采(Nietzsche)眼中正在到来的虚无主义终点的沙漠般的超现实:

人类世作为资本世(Capitalocene,詹姆斯・摩尔语),导致了计算所强加的普遍的无产阶级化(proletarianisation,或译废人化),计算代替了思考和知识。

而知识就是关怀。

于是,超批判既关怀和包扎(panser)思想的极限,因而也关怀和包扎批判本身,所以就必须既是器官术,也是药术。

(出处同上, 第 207 页)

城市问题,正是典型的药罐的情形。

所以,城市治理术必须既是器官术,也是药术:

哪怕社交媒体将集体第二存留(second retentions,这里指数码踪迹)强加于人、用算法管治(algorithmic governmentality,或译算法辖治)无缝统治,每个人仍可以开始社会雕塑(social sculpture),塑造自己想要的城市,而不惜集体地弄垮社交媒体及其云平台!

这是今天的城市理论和城市研究最大的前提。

博伊斯 Beuys 的社会雕塑图式

而人类世就是我们被自己的大数据拖住,陷入不能自拔的渊薮,是大数据压倒、捕捉了我们,使我们无法逆熵地行动——这就是海德格尔说的技术对我们的反雕塑或座架之后的状态。

所以,必须主动用新技术逆转阿里这种反社会的雕塑,使城市和社会重新可批判、进一步开放,走向重新居有(reappropriation)和集体的居有事件(后期海德格尔以非形而上学的词语 Ereignis 取代形而上学的 “存在”,所以其义不可固定。该词有成其本身、用有自身之意,视上下文可译为 “事件”、“发生事件” 或 “居有事件”。海氏解释 Ereignis 的基本公义为 “道说”、“道路”、” 法则”。他汲取了老子之道的思想,认为 Ereignis 可与希腊的逻各斯和中国的道并举,所以可译为 “大道”。参看《在通向语言的途中》《同一与差异》等著作。有关 Ereignis 之中译,参看《在通向语言的途中》台湾时报 1993 年中文版之 “中译本序”)。

总之,阿里对我们做了反-社会式(dissociety)技术雕塑,而我们要倒过来做积极的社会雕塑,逆转并压倒之。

这样才不会被大数据管理忽悠,否则城市的研究和规划一开始就输了。

在斯蒂格勒宏观的生态眼光里,不光是生态、环境和人的生活的有机性,而且是人的器官不断体外化,才是应该关心的“生态”。

比如在洛特卡看来,二战就是欧洲人民的体外化之后要靠他们的身体重新吸收的痛苦过程。

今天在污染和气候危机笼罩下的生物圈的体外化,对作为生命的器官生成正在失去比例地加速。我们的政治正在失舵。

体外化终将改造生物圈,如果将身体的一切都看成获得所有可能的行动的手段之手段。

所以,面对城市生活如何走出人类世这一问题,只反思有机性(organicity),太短视。

而是不光强调我们是有机的,也须强调我们是器官性的,我们的排泄和技术最终会加快熵增。

这不光决定着城市策略,更决定着对生态和气候危机的判断。

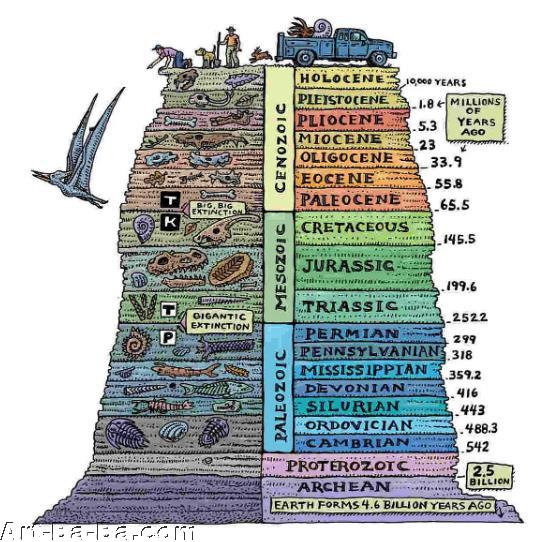

上世纪 20 年代,俄罗斯生物学家弗拉基米尔·维尔纳茨基(Vladimir Vernadsky)提出了生物圈(biosphere)概念:

指地球上有生命活动的领域以及生物居住的环境整体,包括海平面以上约 10000 米的生物圈和海平面下 11000 米处——岩石圈上层、整个土壤圈和水圈;

绝大多数生物生存于陆上和海下各约 100 米的范围。

而斯蒂格勒将这一概念改造为技术圈(technosphere)、体外化圈(exosphere),对理解人与城市的关系极其重要:

由于人类总在生产第三存留,并使其脱功能化,成为技术或数码垃圾,作为大数据滞留在体外化圈循环,格格不入,

所以只能将之再功能化,用新的技术假肢吸收、重汇入新的体外化循环;

城市是不断外吐、外翻的结构,像海底贝壳的化石层堆积了几亿年;

地质纪元

每个城市住民都是体外化有机物(exorganism),而城市是一个巨大的、总的体外化有机物,是人类的体外化集体排泄的产物,并依此继续体外化。

(体外化的观念比排泄、排放更总体)

由此看来,王坚将关于人的数据当作人与城市的“唯一介质”,太幼稚了。

斯蒂格勒将城市定义为人类体外化的必然结果,

而城市如何影响生物圈,又成为熵的问题——

城市生活既增熵又逆熵。

熵和逆熵

面对人类世对城市生活的挑战,必须以生物圈的终极伦理为指导,来关怀生物圈:

用逆人类熵反转城市生产的人类熵,无论城市数码化到何程度。

这个逆转,需要我们集体地社会雕塑,而不是规划的。

根据哲学家怀特海,走向负熵,是理性的功能;

理性就是大义凛然、义无反顾地决断的能力。

而根据量子物理学家薛定谔(Schrödinger),生命总会在本地反熵(anti-entropy),抵抗最终成为尸体而熵增的命运。

在人类世,城市中这些集体器官和个人器官共同外化的结果,最后不能被每个人的器官完全吸收,熵增不断加快。

城市既是我们的集体体外化的结果,也是我们从中找到解药和醒来时面对的那堆废墟、每个昨天的坟场,是斯蒂格勒说的第三存留(tertiary retentions)。

我们总是被垃圾那样的城市现状毒害着,但也不得不将它当 3D 打印的材料,天天排练新的城市,像跳广场舞的大妈那样把城市当作新布景、新场地。

她们既是城市的消费者,也是创造者,用手机搞电台,在群里竞选、改革、辩论和夺权,亮出光鲜的身体作品,很政治、很艺术又很美学地搞起了半乌托邦式的数码民主。

每个居住者“写”出的这种活法、数码城市性,才能对冲、战胜正到来的城市的数码性。

是大妈们魔鬼般的脚步,像蚕网那样织着城市,而阿里只能气喘吁吁地跟在后面,给她们打扇!

新的智能城市将是每个人这样积极、激进地演出才能到来,决不只是将城市交给阿里那么简单。

小结

城市是全星球的体外化有机物(planetary exorganisms),(出处同上,第 119 页)是对体外化器官式地自我个体化的社会的一种社会式具体化。

19 世纪以来,城市发展被不可想象地加速,尤其在数码技术的推动下。

城市设计,如商业街、商业综合体,是帮人类体外化的体外化有机物,自己也要体外化。

这就不断进一步造成新的城市数码性,当然不是由王坚这样的狼外婆提供的,而是由行人生产而被他们背地里霸占为固定资本(fixed capital)。

阿里的数据农场里,你只是一头数据奶牛?

城市数据管理论再次提醒我们:人类的普遍智性正在被认知-算法资本主义(认知资本主义 cogitive capitalism)替换。

数据经济(data economy)政策往下走,就是数码渊薮:

阿里丰饶的数据农场(data farm)里,城市居民只是一头头数据奶牛,被带着人工智能的机器人管治。

电影《黑客帝国》(Matrix)中 AI 把人作为能源

但阿里依赖的城市数码性终究不可靠,虽被我们扫码,但开关也仍在我们手上。

建设新的数码城市性的第一步,就是要压倒基于城市的数码性对城市的专制。

而城市理论和城市规划必须快速转身,批判我们的自动主义(automatism)的理性,以一本《纯粹自动主义理性批判》为起点,比王坚们更认真地理解机器的认知功能和将要进入的自动政治。

云计算平台架空、夺走了地方性。

人人都捏着手机用云平台的今天,城市在哪里?

阿里要管理的,是哪种城市?

实际上,必须主动发明新的数码城市性,形成具有开放的社会性的自动社会,而非用精密的技术式管理营造自动社会。

新发明的数码城市性,是难以数据式地管理的。

同时也须认识到,原来的文化研究、城市研究、公共空间研究挖出的城市斗争策略,必须在新的数码化下重新发明。

必须另外生产所需的地方性,如果还在城市生活。

迫切要问的是:可以即刻开始去过的新的数码式城市生活的脚本、道具、导演术在哪?

如何在城市生活里边活边演地开始?

智慧城市?遍地愚蠢!

我们不反对数据化和智能化,但智慧城市必然是遍地的功能性愚蠢(functional stupidity),我们坚决不要!

我们要的自动城市或智慧城市必须是鲜活的社会化的,要的是每个人的数据生产及其关于活、做和思的新知识生产达到平衡的智慧城市。

哪怕人工智能的逻辑,也是只有人有智慧了,城市才能智慧。

因此,智慧城市(smart city)应改成智能城市(intelligent city)。

智能城市是一个因住民变得聪明而聪明的城市。

数码技术在使城市变得更聪明之前,应先使每个人更平等地使用城市的大数据地毯,而非拱手相让,让二房东开发转租,转而盘剥集体。

智能城市是让每个城市居民更好地用出自己智能的城市,哪怕用了人工智能使城市自动化。

所以,对自动城市或智慧城市的社会化,必须先于数据化和智能化。

必须发明自己的智能城市、数码城市性,而靠改造现有城市,永远做不到这一点。

今天的城规也全被束缚在这种老的城市性中了。

而还需强调,自动化社会是中性的!

必须开始自己的自动式政治,反对机器人的认知功能削弱人类(用了人工智能后懒到失去原有的强于人工智能的那些智能)。

训练我们新的驾驭自动主义的理性,使我们用了人工智能也没事,就像喝了点酒只会提神,不会酗酒。

今天,按布赖顿(Benjamin Bratton)的《堆栈》(The Stack),原来所说的城市已是空壳。

治理城市必须结合机器人(automaton)和人工智能,将认知功能下放给机器,让机器参与统治市民。

但这是政治过程,不只是技术过程。

同时技术上要过硬,将各种自动化过程(automatization)抓在手中。

首先,公布边界、界定绩效特征、描述函数特征,以便开始布赖顿说的在城市中和与城市平行的新领土的设计,以激发领土的活力;

再用领土架构生产地方感,正面激活本地性,在工作越来越少的今天,将本地每个人的工作更好地与社会结合。

我们的智能城市策略是:

在全球计算平台上重划城市边界;

分辨被置入算法-技术座架的各种正、反面的力量;

不断建立城市与其它遥远的力量的联系;

推动新领土与社会架构的联合;

通过政治合作团体,开始领土的和超领土的体外化政治。(出处同上,第 125 页)

设计真正的智慧城市,就是要发明具有数码城市性的时代,这样才能逆转自动城市的非-城市性!

只有重新发明一个自动社会,使每个城市成为生产真正的社会性的自动社会的实验室( every city becomes a laboratory for the production of a truly social automatic society),才能支持每个人更主动地利用人工智能,来更高效地使用自己的自然智能,从而辅助自己获得更新的活、做和思的知识。

附:体外化理论的发展

洛特卡 1945 年发表《作为最高原则的进化法则》(The Law of Evolution as a Maximal Principle, in: Human Biology 17 [1945], pp. 188 and 192)。

之后,美国经济学家、数学家尼古拉·杰奥尔杰斯古-罗根(NicholasGeorgescu-Roegen)在《熵的原则与经济过程》(The Entropy Principle and the Economic Process, Harvard University Press, 1971) 一书中将洛特卡的理论与经济学结合,主张“生物学从此将变成经济学”。

思想史上,黑格尔曾提出主体的外化这一概念。

西蒙东(Simondon) 提出过跨个人化(transindividuation),强调个人须不断将自己嫁接到别人和更大的集体上。

亚当・斯密说的“无产阶级化”就是工人的知识无法被外化为劳动过程的状态。