来源:打边炉ARTDBL

王璜生,美术学博士。中央美术学院教授,学术委员会委员,博士生导师;广州美术学院美术馆总馆长,新美术馆学研究中心主任

王璜生:屏幕强权之下,大家并没有准备好

▼

屏幕对于美术馆的挑战,并不是今天才有。过去的屏幕只是美术馆在实体空间的一个辅助,是价值共构的媒介,但到了今天,尤其是遭受疫情冲击的当下,屏幕被高度强权化,它成为美术馆和公众接触的一个前端,甚至是在当下唯一的前端。

这些年,美术馆从实体空间向虚拟空间的转化和拓展,是美术馆人普遍都意识到的一个趋势。网络虚拟空间的工作做得好,能加强美术馆社会服务的宽度和广度。我在广东美术馆和中央美术学院美术馆期间,都非常看重美术馆在线上的拓展和服务,比如官网的建设,展览的数字化,以及当下基于社交传播的背景所建立的美术馆自媒体,都是建构美术馆公共价值和社会影响力必不可少的部分,目前来看,美术馆在线上的工作越来越重要,也越来越具有挑战。

就拿当前的美术馆的自媒体来说,它已经不只是一个信息发布的平台,美术馆的自媒体需要按照专业媒体的要求与观众和专业人士进行信息的互动和深度交流,既要能传播美术馆的工作,又要能切合美术馆的定位,不偏不倚地准确传递美术馆的价值。这对于很多美术馆人而言是一个挑战,它需要大家能够判断新的传播趋势,作出及时和准确的应对。

2、美术馆的价值核心

当屏幕成为一种强权,问题也来了,我们到底要用屏幕展示什么?屏幕上的展示是对以前实体空间展览的搬到线上,还是屏幕本身就有自己的属性、功能和意义,线上和线下应该有不同的针对性?目前有很多美术馆将展览数字化,只是将美术馆空间的展览数字化,做成实体空间的翻版,在我看来这是美术馆人对屏幕这个媒介以及在虚拟空间的展示逻辑没有深入认识的体现,如果大家对“线上”和屏幕的认知还只是停留在实体空间的线上化,很容易偏离初衷,流于形式,白白耗费了美术馆集体的能量。

哪怕在疫情期间,大家将很多工作转移到线上平台上时,很容易滑入对流量的追逐,这个当中就涉及到美术馆人对新的平台(比如抖音、快手、微信公众号等)的认知,以及美术馆在这样的平台应该做什么,不应该做什么的判断。美术馆既要借助线上平台扩大影响力,同时也要关注线上活动和美术馆的关系是怎样的,它的原创性是什么?它所针对的艺术问题、社会问题、学术问题又是怎么样的?我认为美术馆在线上的工作,还是要回到美术馆作为一个知识生产的主体的建构上,这仍是美术馆工作的价值核心。

3、大家并没有准备好

我们在讨论屏幕强权时,是否就要一心追随屏幕呢?我觉得这恰恰是需要警惕的事情。当我们的工作——尤其是当前疫情期间的工作——都以屏幕为交流中心时,我反而更觉得纸质出版的重要性,不知道我的思路会不会太老套,我从1996年到广东美术馆工作,跟林抗生馆长一起做事,因为他也是做出版的,我是做史论的,我们都觉得一个机构的出版物作为实物保存的意义非常重要。相比线上的虚拟保存,出版物作为“知识保存的实物”仍有不可替代的价值,它既是一个古老的保存知识的方式,同时这种保存方式也更坚实和稳固。

我在做美术馆时,非常看重美术馆的官网和年鉴的工作,美术馆网站和自媒体是美术馆知识生产的“数据仓库”,它不仅有信息储存的功能,同时也有传播的功能,而美术馆的年鉴则是线上内容的补充和再编辑,美术馆的历史就是通过持续出版的年鉴建构起来的,从这个角度来看,线上和线下是能有机结合和相互补充的,两者不是脱钩的关系,“屏幕”看似强权,但它只是美术馆工作的一个支点,我相信借助这个“支点”,未来的美术馆工作有非常开阔的天地可为。

吴洪亮,全国政协委员、北京画院院长、北京画院美术馆馆长、中国美协策委会副主任兼秘书长、北京美协副主席

吴洪亮:警惕浅度认可,追求深度传播

5、已然常态

对于北京画院美术馆这样一个小型美术馆来说,“屏幕”一直是我们的一个很重要的传播媒介。作为创作研究机构下设的一个美术馆,北京画院美术馆的接待能力相对有限,并且美术馆的工作人员不超过十个人,所以我们必须利用更不一样的方式来做一些传播,包括与有专业诉求的对象和公众进行交流。因此,我们美术馆的线上工作也都围绕一个研究型美术馆的定位来展开。

数字美术馆已经成为我们美术馆的一个常态,我们每一年的重要展览,都会将它转化为可供观众线上观看的版本。数字美术馆拥有诸多优势,一是不需要展场这个物理空间以及围绕它的搭建环节;二是在传统中国画研究的过程中,我们发现即使有再大的物理空间,对于中国画而言,都是不够用的,比如我们做过的宋文治先生收藏的陆俨少的手卷和册页的展览,其中有一件书法和绘画合璧的作品,是陆俨少先生的画和潘天寿先生的书法,后面接有大量的题跋,这部分题跋非常重要,但我们没法在美术馆的空间中充分展示,于是我们拍摄下这些题跋,供观众在网上进行触屏观看。我认为这就是线上展览的妙处。

6、要拿捏好“度”

去年下半年,我们花了很大精力做了一场“一幅画的诞生”的展览策划。邀请三十多位画家,让他们每个人选出一张画,我们专门派学者、摄影师,跟踪他们这一张画的创作,从构思到起稿,一直到作品完成。受疫情影响,我们将展览改为线上展,在北京画院的微信公众号上每周推出两次,每次推一位艺术家。线上展览结束后,我们计划6月份推出线下展,这是疫情带来的一个新举措,以前我们都是线上展览在后,现在是线上展览在前。

当美术馆的工作面对屏幕和线上时,我们需要把许多的学术内容通俗化、扁平化,这就逼迫每一个部门要有效地把研究的成果用公共化的传播方式扩散出去。比如我们馆以前做展示设计的幕后工作人员,不会去参与公众传播的工作,但现在你会发现,我们的公众号时常会有空间设计师和平面设计师撰写的文章,比如他们会分享做展览时对色彩的认识,为什么要把展览空间做成这样等等。这些文章的点击率并不低,这就说明现在的观众对展览有深入解读的愿望,而且他们认为这部分内容也是美术馆知识生产的一部分。

当然,这个工作也有需要警惕的地方,因为美术馆的展览和知识生产希望尽可能地传递给公众,有人点赞肯定是高兴的,但是如果只是为了这份认同,美术馆的学术成果和深层的价值表达就容易过度扁平化,具有厚度和沉稳的东西会被遮蔽,当我们把美术馆的成果转移到线上和观众互动时,拿捏好其中的分寸就非常重要和必要,当一个美术馆变成一个过度消费的平台时,其尊严是会被削弱的,这个恐怕是我们在应对“屏幕强权”时要非常警惕的地方。

7、深度传播

最近因为疫情的影响,许多的会议和公教活动都线上化,这一现象可能会在疫情后得到延伸,因为大家不用受到物理空间的限制,约定好一个时间就可以针对某个话题进行连线,并且观众也可以在不同的情境下观看,不用舟车劳顿地赶到现场。

即便如此,我仍然认为线下交流是人类非常重要的一种交流方式,如果我们回归到传播学的基础知识,人和人之间会有几种基本传播关系,比如最开始是“一对一”,后来是“一对多”。在这之后的两三百年,人类最努力做的一件事就是“不见面而一对多”,所以有了广播、电视和网络,其实这背后干的事情是一样的。但当人类面对极度的“一对多”的时候,我听到的就是信息爆炸,在广告模式里,这些爆炸式的传播模式里,其扁平化的过程变得非常大。因此,这几十年人类在研究的传播问题是什么?是在“一对多”的传播逻辑里面,如何能达到传播的目标——我听到了这件事,我认可这件事,我还会把这件事告诉别人。

这个“再传播”的过程便是最重要的传播目标,而在“一对多”的时候,再传播的过程就变得非常困难,因为浅层传播变得非常大,所以在做美术馆和展览实践的时候,我还是会选择深度传播。虽然我每次只能和一个人,或者三、五个人交流,但因为是深度传播,可以达到交流的核心目标。我认为这样的工作才是有效的。

虽然数字化是一个我们没办法抵挡的趋势,但至少在我能想象的时间逻辑里,屏幕还是无法替代美术馆的工作。现在所谓的穿戴设备,VR系统等等,会让你产生一种身临其境的感受,但作为一个有着十几年美术馆工作经验的人,我认为无论是纸质的画作,还是瓷器等器物,原作所带来的无论是当时创造作品的艺术家,还是物质本身的信息、气场、时间磨砺后的能量,都是难以复制的。这也是拥有物理空间的博物馆、美术馆存在的一个必然理由。还有一点是我们为一个展览所建构的展览系统,人在行走与观看,甚至嗅觉、听觉的激发上,这恐怕是数字化暂时还无法达到的。比如我们会利用味道来控制一个展览的状态。在展览背景音乐的选择上,我们会播放低音量的音乐,这些节奏对观众理解一个展览会有极大的帮助。我相信观众在现场感悟到的东西,恐怕暂时在一个虚拟世界中难以实现。

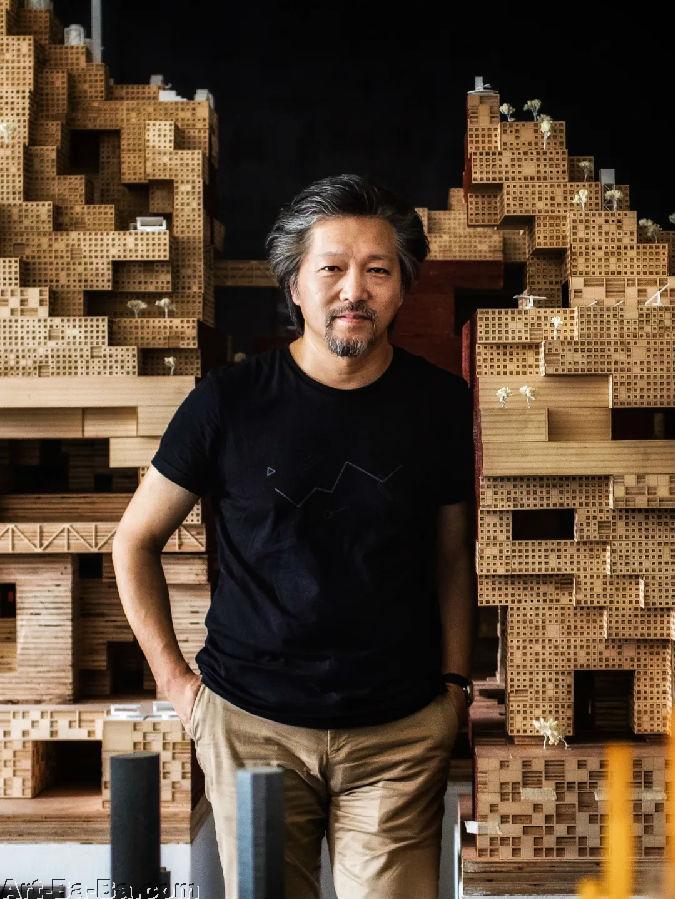

刘晓都,UABB学术委员会委员、坪山美术馆馆长,清华大学建筑学学士和美国迈阿密大学建筑学硕士,都市实践合伙人、主持建筑师

刘晓都:线上美术馆应该是一个“新物种”

▼

8、应该拥抱这个机遇

在讨论屏幕这个话题时,我相信线上模式不会永远成为唯一的选项。生活要继续,艺术也会前行。当社会找到合适的方式,大部分的生活会恢复原有的状态。坪山美术馆确实因为疫情发生了从春节到4月的关闭状态。美术馆新团队刚刚到位半年,计划中的线上内容正在计划中,也没有准备好,在复工之后,我们第一件事就是加速线上内容的建设。如果说这之前我们还在苦想如何让从业者和公众接受线上展览的形式,现在便全无顾虑。于是我们开始运作计划中的虚拟美术馆项目。

这个虚拟美术馆包含两部分内容:一是以互联网站为媒介的线上美术馆,我们已经聘请摄影制作机构将刚刚结束的《共时》展用360度摄影机拍摄制作,并将展览的展出状态记录下来放上网站。这个模式有互动的因素,但不是虚拟现实的,所以第二部分我们就着手搭建虚拟美术馆。此外,我们在活动组织上已经完全是线上状态了。坪山美术馆已经做了线上导览和线上学术沙龙,也尝试了直播的方式。所有这些还很初步,需要验证和提升。

我把“线上”的这一系列努力不止是看成把“线上”当做“线下”实体美术馆的延伸,有更强的吸引公众关注的能力等等。“线上”无论如何不能取代“线下”,线上应该成为一种新的物种。如果说实体美术馆是树,线上最有可能是一种依附于树的藤蔓植物,但它也有一种选择成为一株独立的植物。这样的生态我想是更理想的。线上对于今天的美术馆还是一个新课题,态度决定了它的方向。线上有它独特的基因,生长的潜力仍然无限,这种无限是基于技术的发展,所以有着强烈的时代烙印。这次疫情无疑大大促进了线上的发展,我们应当拥抱这个机遇。

9、线上的体验是为了激发想象力

我相信“屏幕生存”在现在应当是一个临时的状态,社会回归正常只是时间问题。但线上的界面已经形成,我们不能无视它的存在。美术馆在后疫情时代应该接受屏幕的媒介价值,第一步应该是在和公众的接触上,通过线上手段可以让美术馆接触到更多人,产生更大的影响力;第二步就是虚拟美术馆的建设,可以将实体的展览在虚拟界面中保留下来,同时探索新的虚拟展览模式。第三就是要讨论虚拟现实与艺术品原作的关系与各自的存在价值。

线上体验对于生活在当下的人来说是一个学习和适应的问题,而对于下一代人则可能是自然的常态,心理上不会有障碍。线上的体验在终极上可能是达到一种心灵的感悟,是用来激发想象力而不是被视觉体验所控制。未来可能每个人都有机会构建自我的一个艺术体验系统,和艺术家、和他们的作品达成一个更深入的关联。这个关系是受技术的发展影响的,也可能还会进化出新的传播形态。我觉得在这个雏形时期还不必要急于适应,但要积极应对。线下实体展览和活动与线上的网络传播的方式在现在还是互补的状态,但线上的能量,一旦达到一定程度,就会有质变。

我希望坪山美术馆通过一系列的线上工作,构建出来的社群是可以分层次的。我是将线上美术馆作为数字美术馆的一个线上部分,另一个重要部分就是AR驱动的虚拟美术馆,虚拟美术馆也有线上和线下两个部分。线上部分限于网络会比较简单,而线下方式准备专门开辟独立的美术馆空间做 AR 体验。已经确认的是与法国 DSL Collection 的虚拟美术馆项目合作,同时研发新的项目。这两个部分我们都已经启动了。在这个基础上我们会利用有利资源会与国际相关美术馆进行交流。

10、数字化不是终结者

无论屏幕多么的“强权”,纸质出版物在相当长的一个时期内还会继续存在。我相信数字化不是终结者,它只是开拓了一个新领域。印刷品在量上会有相当地减少,价格会上升,但它会在质量求生存上寻找出路。我们美术馆的出版物计划,毫无疑问仍然会继续做下去,并且我们已经建立了可以有上万藏书量的图书馆空间,这表现了我们在这方面的信念。

我相信美术馆常态工作中仍有这几点无法被屏幕替代:第一就是原作的展示,这是美术馆和博物馆的根本价值所在;第二是美术馆实体作为人类文明的最高表征,作为传播艺术活动的场所,是不能轻易被取代的。