来源:烟囱PSA

在这个特殊的闭关期间,PSA的年度品牌项目“青策计划”将不断通过采访、深度讲座回顾等方式,为大家送上干货满满的课程。

今天的青策课程将为大家回顾独立策展人比利安娜·思瑞克(Biljana Ciric)的演讲《策展及其紧迫性》。本土语境下的展览历史是思瑞克近二十年的策展实践中始终关注的对象,以1979年至2006年间艺术家在上海自发组织的展览历史梳理与研究为起点,再到展览之外不同知识生产形式的探索,思瑞克将通过一系列实践案例分享,阐述其工作方法以及对策展的认知。

策展及其紧迫性

感谢PSA的邀请。我在刚开场的时候首先请在座各位青年策展人回答了两个很实际的问题:你在做什么工作?以何为生?我大概在2000年左右在中国上海开始了我的策展实践,今时今日整个大环境和工作条件对于刚走上策展道路的年轻人而言已然大不相同,因此我很关注各位是如何在实际工作的层面上应对现实问题的。今天的演讲将主要围绕我在中国的一系列策展实践展开——本土语境是如何构成了我的策展工作,并形成了我对策展的认知。

基于上海展览史研究的策展实践:

重访、激活、生产

自2013年起,我发起了以中国和东南亚地区为关注重心的研讨会平台“从展览的历史到展览制造的未来”,并在最近围绕这个长期研究项目的成果出版了一本同名书籍:From a History of Exhibitions Towards a Future of Exhibition-Making: China and Southeast Asia,重新审视了展览作为一种形式和媒介的重要性,并邀请写作者、策展人和艺术从业者共同探讨,如何在不同的社会和文化语境下解读展览。关于这个项目的发展,我会在最后再和大家展开分享。更早以前我编写过一本《上海展览史:1979—2006》(A History of Exhibitions: Shanghai 1979–2006),集中收录了1979年至2006年间艺术家在上海组织发起的展览,本书由英国曼彻斯特华人艺术中心于2014年进行了出版发行。对于本地展览历史的长期关注和研究是我的个人选择,也和我开始策展之初的自身经历以及所处环境紧密相关。2000年我在中国修完硕士学位后随即开始工作,对于艺术家自我组织的展览的研究兴趣促使我走上策展的道路,尽管在此之前我从未学习过任何策展课程,然而随着实践的深入,我越来越意识到自己对于策展的兴趣和一种紧迫感:通过策展研究展览历史,并激活历史。但是我在一开始的时候也提到了,2000年时我所身处的艺术系统、面对的工作条件与当下是非常不同的。当时的西方艺术世界开始意识到对展览历史的研究梳理很大程度上决定了艺术史的书写定义,展览史逐渐成为一门重要的学科。然而,这种展览史的书写所天生持有的西方眼光,对我这样一位来自前南斯拉夫、选择在中国工作的塞尔维亚人而***是问题所在。在这样一种主流展览史的书写里,你无论如何都找不到中国展览史、上海展览史的身影,因而在那个当下身处本土语境之中的我确实油然而生一种强烈的个人意愿和使命感:我希望通过编写此类关注本土展览史的图书档案,将这种西方主导的叙事往多元化和复杂化的方向推进。

比利安娜·思瑞克:A History of Exhibitions: Shanghai 1979–2006(《上海展览史:1979—2006》),曼彻斯特华人艺术中心2014年出版。除特殊注明外,本文内所有图片均由讲者提供。

在《上海展览史1979—2006》里,我尽可能收集了1979年至2006年间在上海举办的所有艺术家组织的展览相关的档案及文献,起始和结束的两个年份分别标识了上海展览史上第一个由艺术家独立发起组织的展览“十二人画展”的举办和以“38个个展”为节点的这种艺术家自发组织展览的潮流的式微。理解这段历史的前提是我们必须清楚地认识到,早在美术馆一类的艺术机构未曾全面兴起的年代,这些由艺术家自发组织的展览便已开始积极地进行知识生产。我在刚开始研究整个上海展览史的时候,也关注了包括1996年第一届上海双年展在内的许多展览类型,但我发现其中最脆弱的还是艺术家组织的展览的历史,由于没有保存这些展览档案的物理空间和主观意识,很多原始资料都已经缺失了,这愈发让我感觉到作为策展人通过策展实践去保存、激活这段历史的紧迫性。

不得不说这项工作开展得很艰难——直到今日,展览史在中国以及亚洲的其他地区仍未被当做一个学术主题或学科来对待。但我的工作风格是一旦意识到做某件事的紧迫性,我就会排除万难,主动地去创造条件来完成它。我用了将近5年的时间,在几位艺术家朋友的协助下对当时参与展览的艺术家们进行了采访拍摄,自行完成了“上海展览史:1979—2006”艺术项目。对当代艺术史的梳理和回顾方式有很多种,我选择的是类似艺术家钱喂康所言一种“重现犯罪现场”的方法——尽可能去保存一手资料而不添加过多的主观判断和个人意见在里面。

《十二人画展》展览现场,上海黄浦区少年宫,1979。图片来源于讲者比利安娜·思瑞克所著A History of Exhibitions: Shanghai 1979–2006(《上海展览史1979—2006》)一书。

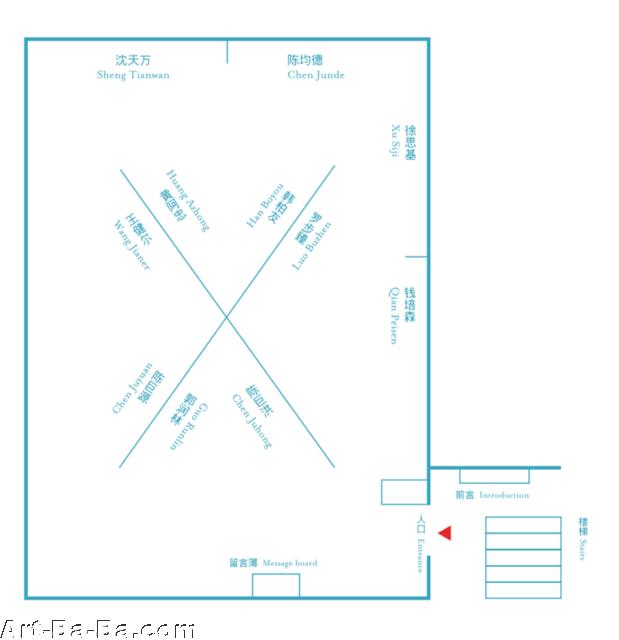

艺术家陈巨源根据回忆重新绘制的“十二人画展”展览平面图

1979年至2006年间在上海举办的这些艺术家组织的展览大都展期很短,展览发生的地点也各不相同,几乎都是非“白盒子”空间,包括少年宫、教室、车库、电影院、咖啡厅等等。我们来看书内收录的两个具体的例子。1979年在黄浦区少年宫举办的“十二人画展”是上海展览史上第一个由艺术家自行发起并独立组织的展览活动,它的重要性和1979年在北京举办的“星星美展”不相上下。它也是上海这段近30年的展览历史上展期最长、参观人数最多的展览,根据我对相关人士的采访得知,展览当年吸引了近2000人前来参观——尽管展出的作品仍然是非常传统的油画或水彩画,但此时的时代背景仍是文化大革命刚刚结束不久的时候。这些早期的展览所留存下来的视觉材料有限,几乎只有一些模糊不清的现场照片,因此在我的研究工作里很关键的一步就是通过重制展览平面图来还原展览的面貌。事实上,很多类似“十二人画展”这样的早期展览是不存在原始的展览平面图的,布展的过程也很简单,艺术家会直接将作品摆放到空间内或挂到展墙上。重制平面图的作用是将展览的“身体经验”(physicality)存档。这一过程我会和艺术家们共同合作完成,通过回忆展览空间的样貌和展览呈现的状态,来还原一个尽量客观真实的展览平面图。由于参展艺术家们的回忆会掺杂许多主观因素,而时间久远也会导致记忆出现偏差,所以整个厘清事实和还原真相的过程往往会比较漫长。除此之外,艺术家采访也是我的工作方法之一,我会通过采访来了解展览发生的背景,包括当年他们是如何获得展览空间的使用以及资金来源等细节。当然并不是说采访过后所有的资料或相关内容会马上对外进行发表或出版成书,但是采访对我的策展工作而言是一种重要的建立并储存档案的方式。

“38个个展”展览海报及展览现场,2006年。

我们再来看一下《上海展览史1979—2006》这本书中收录的最后一个展览:“38个个展”。为什么选择这个展览作为结篇?因为它标志了由策展人主导策划的展览模式兴起前,艺术家在以展览为工具、为媒介所展开的艺术实验和形式探索上所做的最终尝试。上世纪90年代末涌现了以徐震、杨振中、杨福东等艺术家为代表的一代,他们围绕展览制造进行的一系列实验性探索曾深深启发了我,包括2002年的“范明珍和范明珠,孪生艺术展”、2004年的“62761232快递展”。当年这些展览受到的指摘是形式大过内容,也就是说艺术家对于展览形式的发明盖过了展览中展出作品的意义,展览本身成为了艺术家创作的一种艺术形式而被记住,而展出的作品并没有那么重要。于是,为了回应这种批评的声音,2006年由一群艺术家策划组织了“38个个展”。当时,美术馆基础建设在上海刚刚起步,这个大规模的展览获得了包括我当时任职的多伦美术馆在内的多个艺术机构的支持(这也是当年特有的一种集合不同力量紧密合作的方式),但是展览发生的地点选择在一个创意园区里的非艺术机构空间内进行。“38个个展”在开幕当天即被关停,展览现场的电闸被拉断,两位参展艺术家被逮捕。这个展览标志着艺术家自发组织展览的时代落下帷幕。此后,随着大批美术馆的集中涌现,以及商业因素对于整个艺术行业的不断介入,最终影响了作品的组织和展示方式朝着各种不同的可能性发展,艺术家们也开始真正回归到艺术家的职业角色中,结束了这一艺术家自主组织展览的传统。

以上大致介绍了我关于本土展览史的研究是如何活化成策展知识生产的。上海展览史的相关研究于2014年收尾,在出版这本书的同期我还策划了一个展览“正如金钱不过纸造, 展览也就是几间房”,不是用常规的文献展去呈现历史,而是通过委任创作的方式去激活文献。在这个展览里,以1979年至2006年间在上海举行、由艺术家组织的展览为背景,我邀请了多位本地及海外的艺术家和策展人就此段时期的展览文献资料展开创作与讨论,作出审视与回应。

对东南亚地区的关注

从2007、2008年开始,我将自己基于展览历史的研究范围扩大,在关注中国本土的实践之外也放眼东南亚地区。东南亚当代艺术的发展包括艺术基建的运作方式和中国极其相似,但在当时鲜少有人将这二者之间建立联系,我决定同时沿着这两条脉络继续展开我的策展工作。

“在野策略——越南与柬埔寨当代文化现状”展览现场,右图为柬埔寨艺术家Sopheap Pich的装置作品,可当代艺术中心,上海,2008年。

“当代性:印度尼西亚的当代艺术”展览现场,上海当代艺术馆,2010年。

2008年,我策划了自己第一个关于东南亚地区的展览“在野策略——越南与柬埔寨当代文化现状”,展览的背景基于我对东南亚地域的当代文化艺术发展状态所进行的为期两年的研究。展览在曾经的可当代艺术中心举办,展出的大部分作品都是特定场域作品,我们看到的这件是柬埔寨艺术家Sopheap Pich的装置作品。2010年,我又与策展人Jim Supangkat共同策划了展览“当代性:印度尼西亚的当代艺术”,聚焦印度尼西亚的当代艺术实践及电影制作。除了常规的画册之外,我们为这两个展览都分别制作了读本,以更好地向本地观众引入相关地域的背景介绍。

2012至2013年是我关于东南亚地区的研究与策展工作的一个重要节点,在这一年我参与了由古根海姆美术馆联合瑞银集团(UBS)发起的一个全球艺术计划MAP,并发表了文章《关于这个世界,艺术能告诉我们什么?东南亚、中国、西方及其他》(What Can Art Tell Us About the World? Southeast Asia, China, the West, and the Rest),古根海姆对文章进行了中文翻译,感兴趣的朋友可以自行在官网上阅读。从2012年到2018年,MAP计划连续六年聚焦南亚及东南亚、拉丁美洲、中东及北非三个地区,通过发起策展人驻馆计划、国际巡展和作品收藏来促进全球范围内对“非代表性”地区当代艺术的关注。MAP计划每届会为三个地区分别选出一位策展人,在古根海姆美术馆驻馆两年,策划一个关于该地区的展览,其中的大部分作品会被美术馆购入馆藏,以丰富古根海姆藏品构成的多样性。我是当年三位入围南亚及东南亚区域展的策展人之一,最后获选的是我的同事June Yap。这段经验对我而言最有意义的地方在于,我由此了解到艺术机构是如何通过策展实践和展览制作来认知并关注边缘地区当代艺术现状及其发展的。

“未来的机构”展览现场,图为艺术家团体Ruangrupa的作品展示区域,曼彻斯特华人艺术中心,2011年。

我最后一个有关东南亚地区的策展实践是2011年在曼彻斯特举办的展览“未来的机构”,作为当年亚洲三年展的展览项目呈现。当时整个欧洲都笼罩在自2010年开始的债务危机的阴影之下,而东南亚地区的艺术生产模式与自身文化中所蕴含的“团结”(solidarity)的概念密不可分,我认为这种工作模式或许可以为当时的欧洲困境提供一个很好的、别样的参考与借鉴。印尼艺术家团体Ruangrupa的作品就是一个很好的例子,他们制作了一份类似菜单的手册,题为《如何生存》。顺带一提,Ruangrupa小组即将成为第十五届卡塞尔文献展的策展人,这也将是卡塞尔文献展历史上首次启用亚洲艺术家团体担任策展人。

《未来的机构》由比利安娜·思瑞克与Sally Lai共同主编,曼彻斯特华人艺术中心2012年出版。

这是我们在展览结束后制作的出版物。我个人的工作风格极少会为所策划的展览出版画册,因为我觉得书籍本身就足以成为展览之外的延伸媒介。因此,在“未来的机构”展览结束之后,我决定策划一本同名出版物,以书为平台邀请了国际艺术家、策展人、评论家共同参与写作,一同为“未来的机构”畅想献计献策。

从展览的历史到展览制造的未来

2013年是一个很特别的年份,整个中国、包括整个东南亚地区的艺术环境在短时间内迅速发生了变化:HUGO BOSS亚洲新锐艺术家大奖创办,我很荣幸成为了首届评委会的一员;这一年,广州三年展首次关注了东南亚地区相关的议题;同时,我们也看到商业因素正在积极影响着语境的扩大。为什么和大家谈论这些,因为像我这样的独立策展人,每天都在面临的一个问题就是如何在一个不断变化的艺术系统和环境里明确自我定位并不断开展实践。当然,在这样一个系统里,作为策展人你可以找到很多种不同的定位,但是中国本土的语境往往能在很短的时间内发生翻天覆地的变化,而你必须时刻对环境和工作条件发生的变化保持警醒,并从策展人的身份出发做出切实的回应。这就要求了我们的工作方式和自我定位保持动态,时刻准备好应对新的变化。随着2013年整个中国、包括整个东南亚地区艺术环境的变化,我对于策展的理解和自我定位也发生着转变——我开始思考是否过去投入了太多精力在制作展览上?我一度感觉到非常沮丧和迷茫,似乎一直以来所做的工作只是成为源源不断消耗着的、大量的艺术实践中的一部分。我重新思考了在这样一种不断变化的语境下该如何进行有效的工作。从那时起,我将自己生产展览的工作周期拉得非常长,花一两年的时间来做一个策展项目,思考这种“缓慢”生成不同形式的知识生产的可能。

这种慢节奏带来的成果之一就是我近期完成的《从展览的历史到展览制造的未来:中国与东南亚》一书。我先前提到了,展览史长期以来就是我进行策展实践的一个重要母题。在我开始进行上海展览史研究的时候,我其实是非常孤独的。当时在这个领域里只有我一个人,工作开展得很艰难,哪怕到了今天,我仍有孤军作战之感。我非常希望年轻一代的策展人可以展开关于其他类型或类别的展览史研究,我也非常希望通过拓展与本地同行的合作,共同为中国以及东南亚地区的展览历史建立档案。当然,要达成这个目标须得创造非常实际的、有机的工作条件,另外很重要的一点,研究的开展和档案的生产与建立需要充足的时间积淀。

基于上述思考,我开始了“从展览的历史到展览制造的未来”这一长期的研讨会项目。这个项目的基本工作框架是由一系列发生在不同地点的研讨会循序推进的,研讨会每隔几年召开,每次的间隔期就是新的研究不断开展和落地的过程。最终收录到出版物内的所有研究成果都是最前沿的,因为在这一领域里并没有任何前人已完成的文献研究成果可以引用或直接收录。另外很重要的一点是研究者们对于所研究地域的语境需要有充分且深入的认知,才能有效地建立起对话和交流,而作为出版物的主编我更是需要充分理解这些背景,才能与同事们在收录展览之时有所判断。

“从展览的历史到展览制造的未来”项目第一次研讨会的资料,奥克兰St Paul Street Gallery,2013年。

第一次集会于2013年在新西兰举行,研讨会发生的地点在奥克兰一所大学设立的美术馆St Paul Street Gallery,这次研讨会也是由侯瀚如策展的第五届奥克兰三年展的公共项目。每一次的集会都会设立一个特定时间范围内的研究主题,唯一的特例是第一次研讨会。由于当时我们放眼于不同地区早期的前卫展览实践,因此很难在时间线索上达成一个统一而明确的时代框架,比如越南早期的展览探索集中于1980年代末期至1990年代初期,而放之中国的语境则是从1980年代就开始了。因此第一次的研讨会是笼统地围绕早期展览实践的个案研究展开的。

“阅览室”现场,外滩美术馆,2018年。

在第二次研讨会前开展的部分公共活动的海报,从左到右依次为:《寻迹山火》《展览再现:“肌肤三部曲”时间、空间及社群研究》《“目击成长”:喻红1990年代以来的艺术实践》《展览史研究:亚洲当代艺术的关键挑战》,2018年。

第二次集会于2018年在外滩美术馆举行,这一次的研讨会主题为“1990年代中国及东南亚地区的策展实践”,距离第一次集会有着长达5年的时间跨度。在这里我想特别再强调的观点,就是我们有时真的要为策展实践和前期研究工作留足时间空间。这次集会讨论了中国及亚洲地区在上世纪90年代开展的一系列当代艺术探索中的代表性案例。从本次集会开始我们有几大创举:一是设立了专项研究基金,用以支持研究展览史的年轻人;二是在合作的美术馆内设立了展览史研究专题阅览室,以便与更多观众分享研究者收集到的文献资料以及与课题相关的书籍;三是在研讨会召开前便提前开展了一系列公共活动,致力于向公众分享受邀参与研讨会的讲者们研究工作的最新进展,让大家意识到这是一个正在发生的、持续进行的研究项目。

第二期“阅览室”现场,广东时代美术馆,2019年。

研讨会系列的最后一次集会于2019年底在广东时代美术馆举办,这一次的主题聚焦2000年后中国和东南亚地区的策展实践。我经常半开玩笑地说,为什么现如今全世界的展览都长得一模一样?策展人到底做了什么?因此,本次的研讨会的核心正是要去关注这种展览实践越来越标准化、双年展模式盛行的现象,并探讨我们如何通过区域研究抛出不同的策展思路,以突出重围。除了继续设立专项基金支持年轻研究员之外,本次集会也延续了第二次集会时启用的“阅览室”项目,但是在形式上进行了创新。我邀请了来自武汉的年轻艺术家程婷婷介入阅览室的展陈设计,同时也在阅读空间内展示了她的自画像、小型雕塑等作品。此外,我也邀请她从性别观点的角度出发,基于阅览室内展出的文献和档案创作一系列新作品,这些作品会在阅览室项目的最后阶段在空间内呈现。

比丽安娜·思瑞克主编《从展览的历史到展览制造的未来:中国与东南亚》,2020年由Sternberg出版社联合广东时代美术馆、上海外滩美术馆、奥克兰St Paul Street Gallerty共同出版。

最后回到出版物《从展览的历史到展览制造的未来:中国与东南亚》,书内收录的研究论文都是经由提前约稿或征集所得,最终收录了近20位作者的重要研究成果。本书邀请了泰国艺术家Pratchaya Phinthong参与设计,当读者翻开这本书的时候或许会注意到有些页面是有折角的,这正是艺术家的想法。本书内提到的很多展览虽然大都是由艺术家自发组织策划的,然而这些展览历史的书写者往往是策展人或评论家,人们似乎已经习惯忽略艺术家的声音。因此我找来了艺术家介入本书的“创作”,希望藉由设计来提示读者艺术家在这些知识生产中的重要性,重视这些容易被忽略的声音。Pratchaya在这里也践行了艺术家挑战策展人的一贯传统——他把决定具体在哪一页做折角的选择权交到了我(编辑)手里。有趣的是,几天前我带着这本书去米兰新美术学院(NABA)交流,院长很好奇地指着其中有折角的一页问我为什么选择这页?是因为它的内容是书中最重要的吗?我回答说不,这是这本书内的艺术家项目,而选择这几页做折角只是为了纪念我最近失去的一位重要的艺术家朋友,有折角的页码暗合了他的人生经历。当我刚开始做东南亚地区展览史研究的时候,筚路蓝缕,正是这位朋友慷慨地借出他的房子供我们在地调研时居住。他曾笑言自己的房子是“停车场”,朋友们来了一拨又一拨,每一次,他都会热心地招待并充当向导。我想借由这个小小的举动来缅怀这位挚友,并表达我的敬意。

我的分享就到这里,谢谢大家!

“青策充电站”部分导师、学员与嘉宾合影。