来源:Hi艺术 张浩文

《奇经八脉》49×49×49cm 稻草、麦秸、麻丝、头发、棉花、树脂 2016

艺术家或许都是带刺的人,在艺术家李怒及其作品中,这根刺则更像是倒刺,从生活中生长出来,反过来再扎进生活之中。这不仅仅是说他的大多作品本身具有与公众发生关系的社会介入性,也是指其从社会中凝炼出来的对现状问题的一种尖锐刺痛或揭露。或许在某种程度上,艺术家必须是身处混乱之中而又有所超脱的人,需要同时保持着在场与不在场的状态,也是以一种局外人视角去看问题的局内人。

艺术家 李怒

“倒刺”李怒

在没有见到李怒之前,看过其简历与作品后,我曾先入为主地认为他是某种精英分子式的艺术家,因为他2015年毕业于英国皇家艺术学院的招牌很唬人。他的作品中有着某种精致、讥讽、玩弄概念的意味,但另一方面,从中得到的感受又是那么的直接、猛烈甚至粗野。这是我不解的地方。

在见到李怒后,发现他就是一个按自己想法去生活、创作的人,平淡而朴实。采访那天,他穿着绿色的棉衣,冷的时候像东北人一样将双手交叉缩在袖子里面。在交谈的过程中,我们感受到了一个真切的人,有所隐瞒、有所表露,幽默、讽刺、挖苦,眼神中偶尔露出凶悍的神色与轻佻的目光,然后带点憨憨的笑容。他不是什么精英分子式的艺术家,野性从未在他身上散失,他就跟他养的猫一样,向你接近的时候露着獠牙。

《站立》 264×80×6cm 废弃木托盘 2013

《楔》 130×135×0.5cm 木头、木板、铅粉 2014

《苏格兰肖像》 70×70×172cm 综合材料 2014

本科艺术专业的李怒大学毕业后曾换过许多不同的工作,虽然这段经历他很少提及,但在此之后,他决定出国留学并继续从事艺术创作。而同时,这段经历或许也给他注入一种不同的视角与性格,形成他对社会阶层、群体、体制运作模式的了解和对其中弊病一针见血般的觉察能力,他是自下而上的。他也更为关注时代格局下群体意识等宏观问题,这在他诸如《消失计划》《甚嚣尘上》《消失计划》《左右》《一切坚固的东西都烟消云散了》《解手》《移民》等许多作品中都有体现。

《喜鹊和刺青》 124×154.2×8.5cm 综合材料 2016

《迷失的猎人》陈列于英国皇家雕塑家协会门庭 2016

40岁的年轻人

我们的谈话是从李怒最近的项目《铁幕》开始的。这件作品于2019年的最后一天完成了特别的开幕——在中蒙边境线的克鲁伦河上,他和团队从已经结冰的河中抽水浇筑成一面横截河面的冰墙。在这里用两句话表述出来的事件在实际操作中却异常的艰难,李怒在呼伦贝尔边境地区花了将近一个月的时间才筑起这道冰墙。在荒无人烟的旷野,白茫茫一片,没有方向,还迷路了几次,饮用水冻成了冰棍,甚至还翻过车……李怒讲起这历险记一般的经历来滔滔不绝、绘声绘色,像说段子,又像讲电影,但处在那种环境中确实让他觉得有些抓狂,同时也很兴奋。

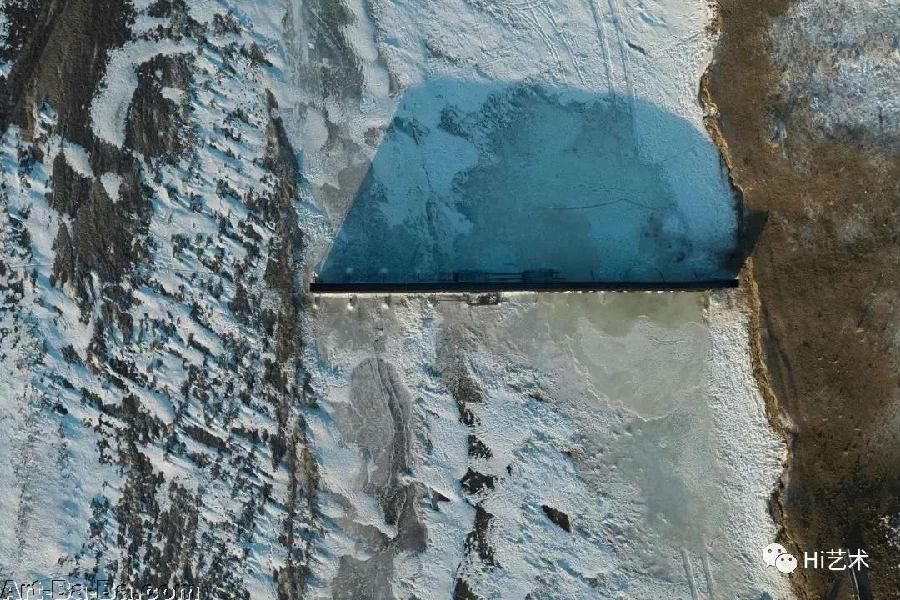

《铁幕》实施现场 2019 中蒙交界,克鲁伦河

在采访的过程中,虽有提及他的许多作品,但更多时候聊的是作品背后“险象环生”的种种经历,艺术作品是他提纯的产物,是生活的凝炼,但也是生活的一部分,更多的波澜壮阔也可能是在创作中产生。在中蒙边境交界处冻起一堵终将融化的冰墙,这个行为在大部分人看来毫无意义,却可能承载了李怒的一种美好愿景,即便河面之上封着冰墙,底下的水依然也在流动交融,有些事情是阻隔不了的。他一往无前,耗时耗力,在这方圆百里、了无人烟的原野甚至生命禁区之中。艺术或许就是倾尽全力去做一些在常人看来吃力不讨好的事情,笨拙地向前走。在一定程度上,精致、算计、投入产出等等现实中的一切衡量在这里都将变得失效且哑口无言。

《鲁智深倒拔垂杨柳》 300×300×325cm 树根、铸铁 2016

《我不知道水有多深》尺寸可变 石膏、葡萄藤、铁锈 2017 (废弃的南京国营石膏厂厂房)

《潜》展览现场 2017

从2016年的《不朽》《鲁智深倒拔垂杨柳》、2017年的《我不知道水有多深》《潜》《甚嚣尘上》到2018《左右》《天空的飞鸟是海洋的鱼群》《万岁万岁万万岁》《当我们谈论我们时我们在谈论什么》《消失计划》,李怒似乎一直处在创作的巅峰期,这位40岁的年轻人也一直在路上。

《解手》与《移民》都是李怒2019年的作品。前者9月份在柏林实施,后者11月奔跑于北京六环内。两件都是本能的行为。《解手》实施于多处公共空间中,当李怒一切准备妥当之时,却发现尿不出来了,在众目睽睽与正常运转的秩序之下,本能被抑制,他失语了。这种“身体的本能”在社会秩序中变得软弱与无能,在被阉割之前人们选择了自我阉割。在《移民》中,李怒以肉身闯入“异国他乡”的钢铁洪流车道之中,被夹杂、被裹挟,小心翼翼。唯一能做的就是跑,随着车流向前跑,跑,就有希望。

《广场》 2018

《肩头的落日》 19.5×24.5×6cm 青铜、老蜡、铜板 2017-2019

我只是呈现一个具体的形态

Hi艺术(以下简写为Hi):《铁幕》这个项目是什么时候计划做的?

李怒(以下简写为李):10月中下旬就决定要做,然后11月份一直在落实具体的实施位置,查阅资料,实地考察,开着车沿着中蒙边境线跑。19年发生了太多事情,国际的国内的,是个多事之秋。当然,冰冻三尺,非一日之寒,持续几年来都在上演各种大片,*战片、动作片、灾难片、恐怖片。世界格局像地壳运动,动荡一下稳定一阵又接着动荡。

二战之后,苏联解体、美国称霸、英国脱欧、中东局势等等,原有格局被打破,新的格局还没形成,并且更加微妙和复杂了。8月份我去德国,看到一些游客嘻嘻哈哈地在柏林墙前拍照留影,人是很容易遗忘的动物,甚至冷漠、狭隘和绝对的自私。

《甚嚣尘上》 2017 李怒的上一件作品《潜》被拆散掩盖在草料之下,马厩围栏矮墙贴着金箔,空间内放有一千只鸽子。

Hi:《铁幕》是你目前做过的挑战最大的项目吗?有没有让你抓狂的事情?

李:差不多是了。条件不允许你抓狂啊,只能冷静处理遇到的各种问题。途经锡林浩特时我就翻了车,因为天黑赶路,路上全是冰,很厚的冰,我没有换雪地胎,车直接滑到了沟里折了俩轮毂,如果再多开五十米就翻桥下去了,后果不堪设想。黑灯瞎火加上天寒地冻,那叫一个绝望。

最后落脚的地方是中国最后一个村子叫克尔伦,我们借住在村民家里,几个人挤一屋,别说洗澡,洗脸都是奢求。项目实施地在二十公里外的无人区,克鲁伦河就在那里穿越了中蒙边境线,我们每天驱车往返,早出晚归,在白茫茫的大草原上迷失了三次,没有路,没有信号,也没有厕所,上大号是在零下三十度的雪地里,一分钟解决,什么蹲马桶玩手机的臭毛病全没了。手机冻关机,相机都冻坏了。经历了这次似乎就没啥不能克服的了。

《铁幕》2019 中蒙交界,克鲁伦河

Hi:有团队来帮助你完成这个项目吗?砌一堵冰墙的难点在哪里?

李:我攒了一帮人,包括制作、运输、施工和拍摄,参与到项目的有四十来号人。从北京出发去了十几个,内蒙又找了十几个,耗时近一个月。所有的事情都不是预想的那样顺利,抽水冻一堵墙和取冰砌一堵墙是完全不同的观念,也是完全不同的难度,取冰砌墙容易太多了,那叫冰雕,我不是要做一个冰雕。在冰河上怎么去冻堵墙?在起伏不平的河床上基础该怎么做?冰河的承重是否能满足?该如何灌水?是一次灌满还是逐次灌?会不会炸模?多长时间能冻实?怎么卸模?冰墙会不会塌?一系列的问题,没有专家,没人干过。

有很多没有想到的事情,水并不是想象中那么容易结冰,尽管是零下三十度的气温,抽出来的河水是温热的,这个温度甚至可以使冰床融化,更为惊讶的是太阳在一整天都不会升到头顶,只在一个方位出没,它对着铁板晒一天让水难以结冰,所以只能在更冷的夜里浇筑。整个进展都要比预想的慢。不仅需要科学依据,更需要经验、实践、胆识和运气。所有冒出来的问题一个个解决,整个团队都付出了巨大的艰辛的劳动。在那种气候下长时间的户外作业,需要每个人都有钢铁般的意志。

《铁幕》 2019 中蒙交界,克鲁伦河

Hi:所有的困难、绝望是否也构成作品的一部分?

李:当然,很重要的一部分。在过程中所有的遭遇、困难以及身处其中的感受和启发,都构成了实践的重要性。其重要性是获得了项目观念之外的更多东西,比如对地理结构的认知,对人的生存技能、身体素质和精神意志的考验以及人性的很多东西,在里面都表露出来了,这些构成了作品更庞杂的外围因素,有深刻的意义。

Hi:铁幕冰墙最后终会融化,你想说的是分裂和隔阂最后都会被消解吗?

李:我只是呈现一个具体的形态。你说的“融化”是物理层面的,而“消解”是精神层面的,不能混为一谈。河流起初是人类文明的发源地,但后来它又成为了人类文明的阻隔,很多边境线都是以河为界,就像象棋里的“楚河汉界”。这是事物的多面性,也是多变性,人一方面想着打破,一方面又想着建立,水在某些时候可以冻冰,在某些时候也可以融冰。冰墙来自河流,又横截了河流,看上去很矛盾,但它并没能拦截住冰下的河水流动,这又不矛盾。也就是说,冰墙可以把河流“一分为二”,却无法将它“一刀两断”。

内蒙和外蒙原来是一家,克鲁伦河发源于外蒙,今天内蒙人还叫它“母亲河”,边境是上世纪四十年代政治因素的人为分隔。人为的分隔只对人有效,阻止不了大自然,阻止不了水中的鱼、地上的黄羊和天上的百灵鸟。

《解手》 2019 柏林

《解手》 2019 柏林

尽自己的能力、体力跑

Hi:《解手》实际上并没有“解”出来,那作品是否还成立?

李:《解手》是借用公共场所来检验个体与社会的关系,没尿出来也是一个检验结果,它真实,是真实就有效。“解手”的说法有把手解放出来的意思,没“解”出来是“手”被捆着。9月份在柏林做的《解手》,11月在北京做了《移民》,这次是《铁幕》,这三个其实有很大的关联性。

Hi:《移民》实施的三天中跑了多少公里?是一直在跑吗?

李:没计算。在六环内,按我本身三天的行程在跑,就是把交通工具换成双腿,跑不动了就歇一下。没去记录具体跑了多少,跑多少都不会是一个终点。一直跑呗,尽自己的能力、体力跑。三天下来就病了,也不知道是尾气中毒还是劳累过度,十几天没缓过来,难受。

《移民》 2019 北京

Hi:你算是项目型艺术家吗?这些项目一直是你自己来推进吗?

李:我不知道项目型艺术家的定义是根据什么来的,是针对展览型吗?我两者都不是。我只做对我有触动的东西,被触动的不需要推进,就像恋爱,没人强迫你去朝思暮想,但你就是会辗转反侧。

Hi:有没有想过换一种工作或者创作方式,现在你觉不觉得很多精力消耗在了别的地方?

李:任何严肃的创作都要消耗精力。不在创作上消耗的精力必然会在别的地方消耗,结果可能更糟。创作中没有“别的地方”,除非跑偏了。

Hi:会不会觉得项目式的作品关注度比较低?做作品时会考虑这些吗?

李:一个社会关注什么是这个社会整体价值观决定的,不受个人意志左右,当然也可以通过取巧来博得关注,但一定都是在这个社会整体价值观的大逻辑里面。我不考虑这个,也考虑不了。马戏团才需要关注度,自然界的动物不需要,不需要讨好谁,只凭自个儿舒服。

孤独图书馆“消失计划”现场 2018

Hi:“消失计划”是一个怎样的项目?为什么在一个商业项目里去实施?

李:这个计划是计划在不同的地方用不同的方式玩消失,这个“消失”其实是指向一种被动消失、人为消失的概念。首次计划是在孤独图书馆实施。图书馆原本是一个文化载体和知识传播途径,在今天却可以成为一种商业投机;“孤独”原本是指涉内在的精神性,在今天也可以拿来作秀。这非常有意思,当商业构成一个社会的价值主导时它就变得很魔幻。图书馆的消失分外部消失和内部消失两部分,分别指向两个不同方向的作用力:外部消失指向外力作用下的暴力吞噬和瞒天过海,而内部消失指向内力作用下的自我审查和自我麻痹。

《不朽》 398×111×18cm 草木灰 2016

《永垂》 425×157×198cm草木灰、钢构、玻璃 2017

Hi:《永垂不朽》也是以消失为主题的。

李:《永垂》《不朽》是两件作品。《不朽》是16年做的,用草木灰压的碑,4米多长,在自然条件下会慢慢坍塌和消散掉。17年又做了件有玻璃罩着的,叫《永垂》。玻璃罩子密封后,里面的水蒸气就凝结成水珠滴落下来,把灰碑打得千疮百孔。

碑的原型是 “唐宋碑”,在邯郸,本来是唐朝的碑,柳公权写的字。传到宋朝,地方官拍宋徽宗马屁,把碑文磨了,刻上宋徽宗的《五礼新仪》,所以又叫“五礼记碑”。我原来还看见过一块匾,正反两面都刻了字,说明也是改过的。

艺术生于忧患,死于安乐

Hi:有去规划你之后的作品吗?因为你是挺高产的一位艺术家。

李:不规划。创作没法规划吧?它不是工厂下计划。我不是那种规划型的,或者团队式的,还不至于高产吧,相反,想做的太多,一个人常常有心无力。

Hi:本科毕业工作了一段时间后为什么选择去留学?

李:工作就是为了挣学费呀,工作不是归宿,也不是目的本身。留学是个意外,我没有选择艺术,是艺术选择了我。

《另一个,同一个》:在M的房间内无数个人扮演着M,M也在扮演M 2019

Hi:在英国待了几年感觉怎么样?欧洲跟中国的艺术现状有什么不同?

李:英国好啊,精致。这个“精致”不是指表面抛光。就艺术大环境来讲中国差距太大了,人家周末逛美术馆,我们在干嘛?但创作上他们今天不如从前了,疲软了,吃老本了。艺术这个东西,我原来说过,它“生于忧患,死于安乐”。所以,今天他们疲软一点也可以理解。“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。”按这个道理中国最应该是艺术蓬勃的地方,这种小幸是因为嫁接了更大的不幸。

五十六步艺术空间 “天空的飞鸟是海洋的鱼群”展览现场 2018

五十六步艺术空间 “万岁万岁万万岁”展览现场 2018

Hi:你选择待在北京有什么特别的理由吗?它跟上海有什么不同?

李:在国外跟老外打交道一般都会问到出处,香港人会说“我来自香港”,上海人会说“我来自上海”,这个反映了很大的地域上的不同,心理上的不同,认知上的不同。我不是选择北京,我是选择中国,北京最中国,它最全面,也最具体。

Hi:迈过40岁会焦虑吗?有没有什么艺术理想?

李:我觉得20岁才会焦虑吧?焦虑是一种不知所措状态下的心理。我去~一眨眼就40了,哪有心思焦虑。艺术就是理想,艺术理想是一个错误的说法和想法。

《当我们谈论我们时我们谈论什么》 2018

槐谷林当代艺术中心“一切坚固的东西都烟消云散了”展览现场 2019

Hi:有想过主动去找一些赞助吗?现在这种状态你觉得纯粹吗?

李:我更愿意相信主动找我的赞助。“纯粹”跟状态无关,纯粹是你在任何状态下都改变不了的那个东西。纯粹不是真空。

Hi:你父母怎么看你做艺术这行?以你现在的状况,有一天会想放弃吗?

李:我猜我父母并不清楚我在哪一行。没想过这个问题,放弃或者不放弃,这是身体的本能需求,跟饿了要吃饭一样。我不知道你指的我现在的状况是什么状况,自我感觉良好,正是壮年的廉颇。

《为和平卧床》 2020

Hi:是什么促使你做《为和平卧床》这样一件作品?

李:这次疫情迫使每个人都关在家里,我索性就窝在床上。床是什么?它是人最后的安身之所,也是一个社会人能退守的最小活动范围。1969年,列侬和小野洋子为了“给和平一个机会”在希尔顿酒店的房间里卧过一次,五十年后的今天,我再卧一次,不只是我,如果把每一个家看作是最后一张能收容我们的床,我们这次都集体卧倒在了这张床上。

而这次《为和平卧床》与1969年有很大不同:它不是基于宣言,而是基于妥协;它不是要制造新闻,而是要屏蔽新闻;它不是要激起共鸣,而是一次共同失声;它不是要导致模仿,而是一场集体默契。从这个角度来讲,我不是要复制《为和平卧床》,而是在否定《为和平卧床》。