来源: ARTSHARD艺术碎片 HUOHUO2050

叔本华认为人类应当最大限度的和艺术哲学呆在一起,以便在日常生活中透一口气。我们不倚赖艺术记录我们的当下,揭示我们的现实,它们更像是一些"证据"。Wangechi Mutu

Untitled (Virus)

WANGECHI MUTU, Untitled (Virus), 2016 paper pulp, soil, and wood glue 21.25 x 21.25 x 21.25 inches 54 x 54 x 54 cm Courtesy the artist, Lehmann Maupin, Hong Kong, and Gladstone Gallery, New York

艺术家Wangechi Mutu创作了一系列不同种类病毒的球形雕塑,其想法源自Mutu从美国搬回肯尼亚,当时收到布鲁克林工作室的包裹时产生的(这让她印象深刻的是美国的物质过剩与肯尼亚有限的物质之间的反差)。Mutu的作品经常与自然有着密切的关联,探讨着自然与人类之间相互依存。当她在自然界中寻找一种球形形状时,在种子和水果之中偶然发现了病毒。她发现埃博拉病毒、艾滋病毒、zika病毒...都有着球形和螺旋状的机构,使其具有非常特殊和完美的形状。在她的作品中,一直探讨着关于非洲的另一个现实,非洲似乎是许多疾病的发源地,不断增加着人们对这里的刻板印象。这些病毒也可能暗示着肯尼亚的殖民历史,英国入侵了肯尼亚,这种外来文化就像一种“病毒”。这一系列的“病毒”作品也超越了其形式感,带来了一种紧张的内在压迫感。Mutu也认为,她的很多作品反映了美国对当代非洲文化带来的不可思议的影响,有些是潜在的,有些是无害的,有些是看不见的,就在那。Charles·Ray

Viral Research

Charles Ray, Viral Research, 2013美国艺术家查尔斯·雷(Charles·Ray)早在1986年的作品《病毒研究》中暗示出80年代艾滋病毒在人类社会中蔓延的历史。在这些不同形状的玻璃容器内,灌着漆黑墨水。该作品也在2018年上海外滩美术馆的群展“行将消退”中展出。

Charles Ray, Viral Research, 2013这八个玻璃器皿的下方用管道相连接,使得器皿内的墨水高度保持水平一致。黑色墨水,既代表用来打印讣告的黑色铅墨,也暗喻艾滋病毒侵袭地区笼罩着的黑暗。同时,桌下互相连接的液体管道也体现出人们联结起来抵御这种疾病。

一方面,这个作品的桌子像极了实验室里的精密仪器。另一方面,它的脆弱性又使人生出担忧的情绪——平衡一旦被打破,黑色汁液将蔓延的到处都是,周围的物体会蒙受无法修复的污点——如同病毒肆虐。Hugh Kinsella Cunningham

Wild Fire (Ebola amidst Conflict)

摄影师Hugh Kinsella Cunningham记录了发生在刚果(金)的埃博拉疫情危机。“埃博拉”也是刚果(金)北部一条河流的名字。

Hugh Kinsella Cunningham觉得:“‘埃博拉’是残忍的,会通过近距离传染,医务工作者以及被感染者的家人都处在巨大的危险当中,这会撕裂我们的生活并留下痛苦,所以我想拍摄一些简单的肖像,见证这些情感创伤,并展现生存所需的人格力量。”

Pedro Neves Marques

A Mordida(The Bite)

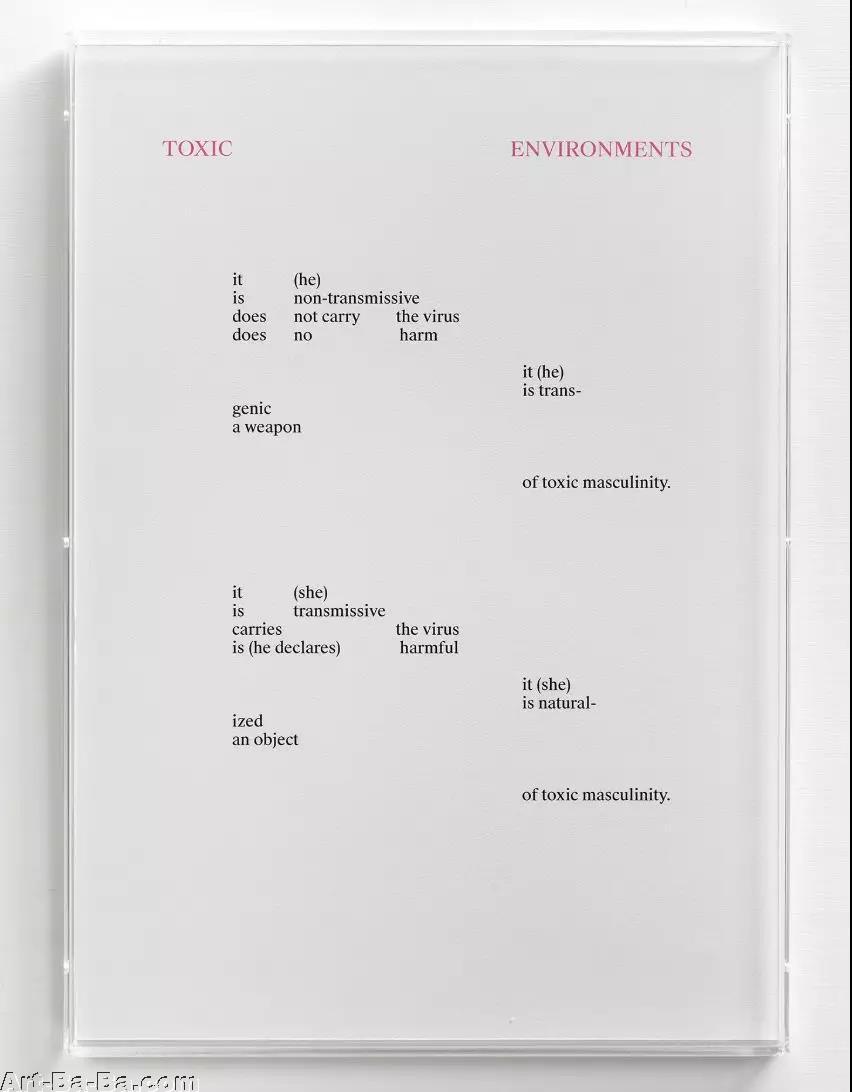

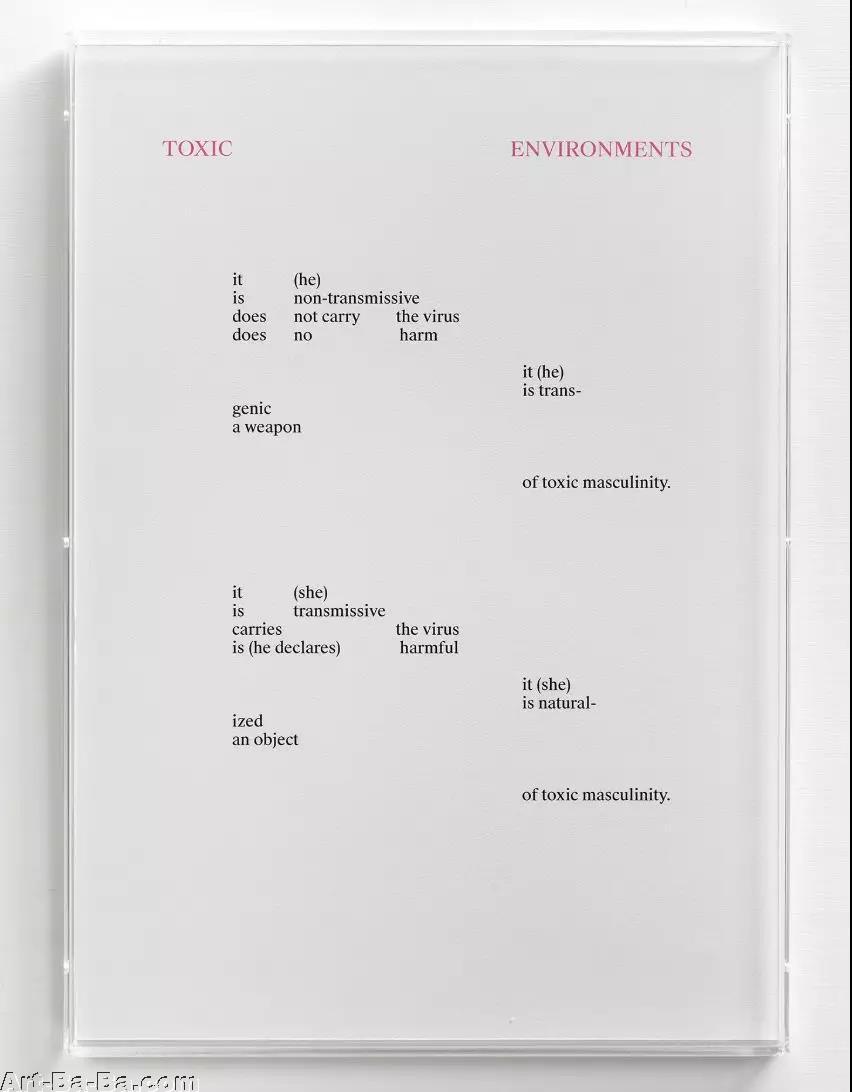

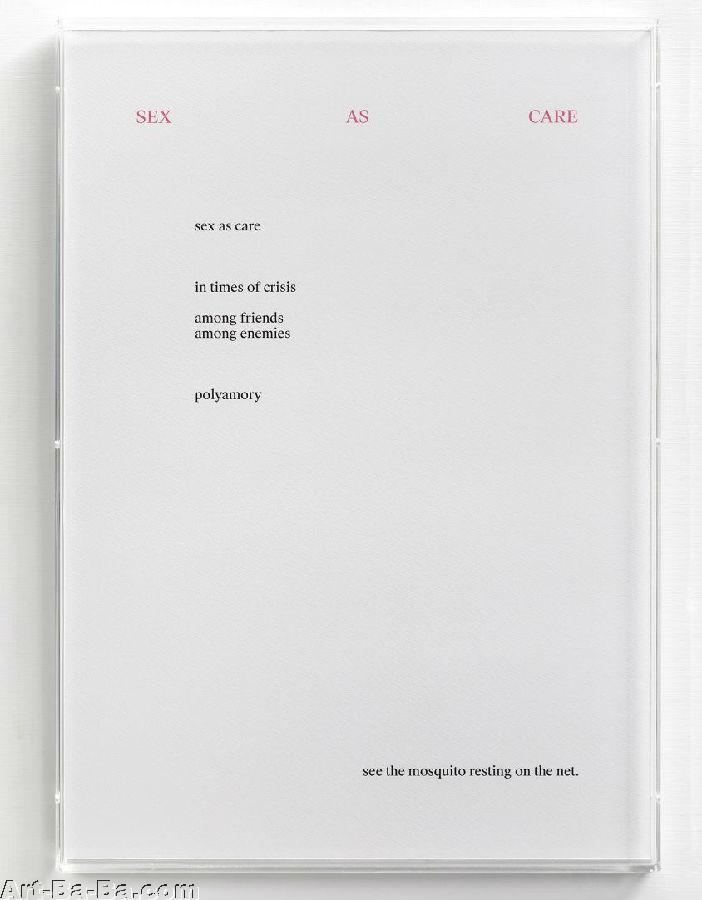

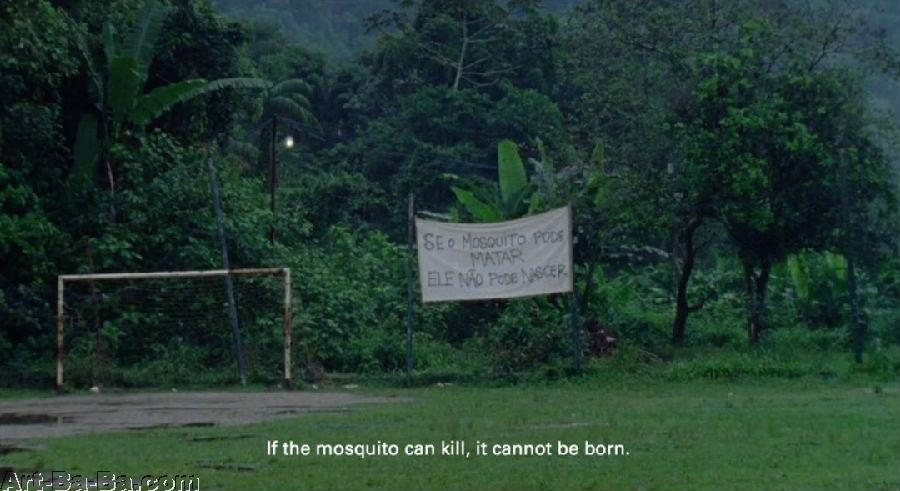

Pedro Neves Marques, A Mordida(The Bite), short fiction film, 26min, 20192016年,由一种埃及伊蚊所携带的zika病毒在巴西肆虐,艺术家佩德罗·内维斯·马克斯(Pedro Neves Marques)创作了21首诗,组成了诗集《病毒诗》。在其中一首诗中,他写道:“文化病毒与自然病毒齐头并进。”

Pedro Neves Marques, Viral Poems (Toxic Environments), 2018

2016年是巴西zika病毒流行的高峰。在全国范围内,横幅,海报和电视广告全是抵制该病毒的运动的口号,或者说是抵制携带病毒的蚊子——埃及伊蚊。 这些广告无处不在,从破败的道路一直到市区的道路。马克斯记得当时站在圣保罗的地铁上,看着头顶监视器里播放的短片,其语气迷茫。巴西是对生物发动战争吗?这些广告是巴西采取的正常行动,但是盯着液晶屏循环播放的蚊子动画,他不禁感到有些恐怖。这个念头一直陪伴着他。

Pedro Neves Marques, Viral Poems (Sex as Care), 2018

“这些《病毒诗》是我将政治投射在自然和文化上所找到的一种方式。”

除此之外,马克斯花了大约一年的时间研究灭蚊项目并与研究员对谈,他将科学家的真实采访与演员的表演结合,将虚构和纪录片结合,制作了短片《叮咬》。

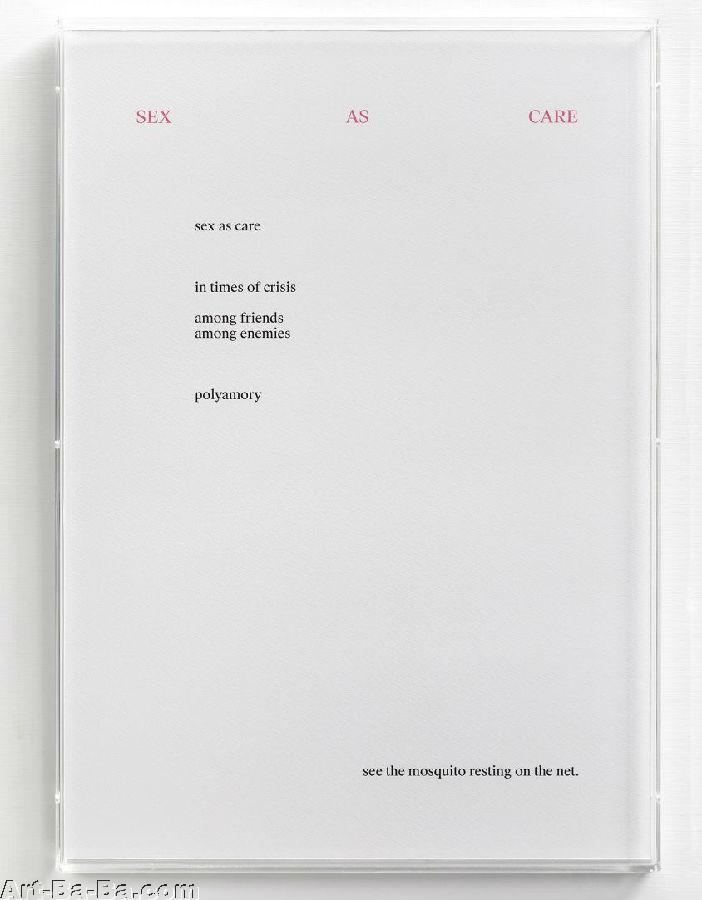

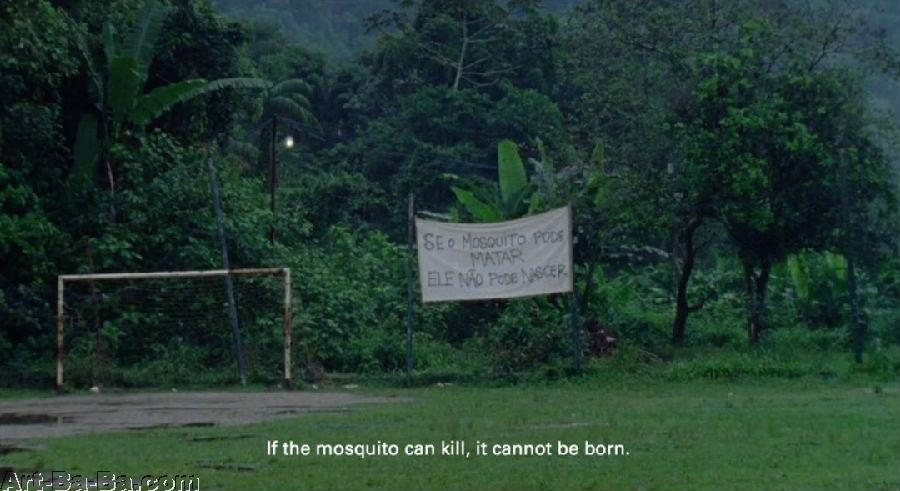

《A Mordida(The Bite)》截帧

不同的实验室都在研究转基因蚊子以对抗zika病毒。英国的Oxitec公司效率特别高,已经建立了一个转基因蚊子实验基地,并在该地区进行现场试验。在这些工厂中,每天都有数百万只转基因蚊子诞生,随时准备在全国部署新型转基因蚊子。

《A Mordida(The Bite)》截帧

该公司研究出了一种带有“致命基因”的转基因雄性蚊子(众所周知只有雌性蚊子才会叮咬人)。所以,当转基因的雄性蚊子与雌蚊交配时,它们会将这种“致死基因”传递给下一代,所繁衍的下一代就会在传播病毒的成熟阶段前死亡。从而大量减少蚊虫繁衍数量来抵御zika病毒的传播。雄性蚊子在这里成为了一种用来杀害自己物种的“武器”,其性器官被用作对付雌性同伴的工具。

《A Mordida(The Bite)》截帧

马克斯谈道:“在这个过程中,最让我关注的不是遗传学,而是整个科学史上这种熟悉的性别动态。只有雌性蚊子通过叮人来传播病毒。但却只有雄性的基因被修改。对男性来说是一个沉重的负担,女性的命运也一样。在这二元性别之间,重复了长期以来的恐惧。”Felix Gonzalez-Torres

"Untitled" (Perfect Lovers)

80年代,艾滋病毒开始在人类社会肆虐。但直至艾滋病已经致死1.2万人的四年之后,才真正开始公开讨论病毒疫情。这已经导致感染人数激增和病毒肆虐蔓延。

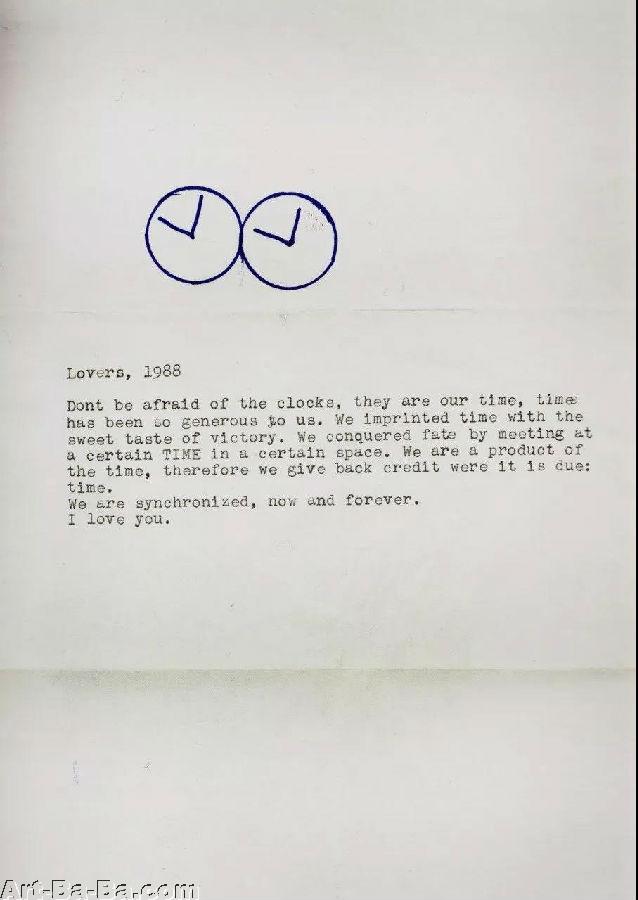

Felix Gonzalez-Torres, "Untitled" (Perfect Lovers), 1987 - 1990. Wall clocks. 13 1/2 x 27 x 1 1/4 inches overall. © The Felix Gonzalez-Torres Foundation. Courtesy Andrea Rosen Gallery, New York and D**id Zwirner, New York/London.

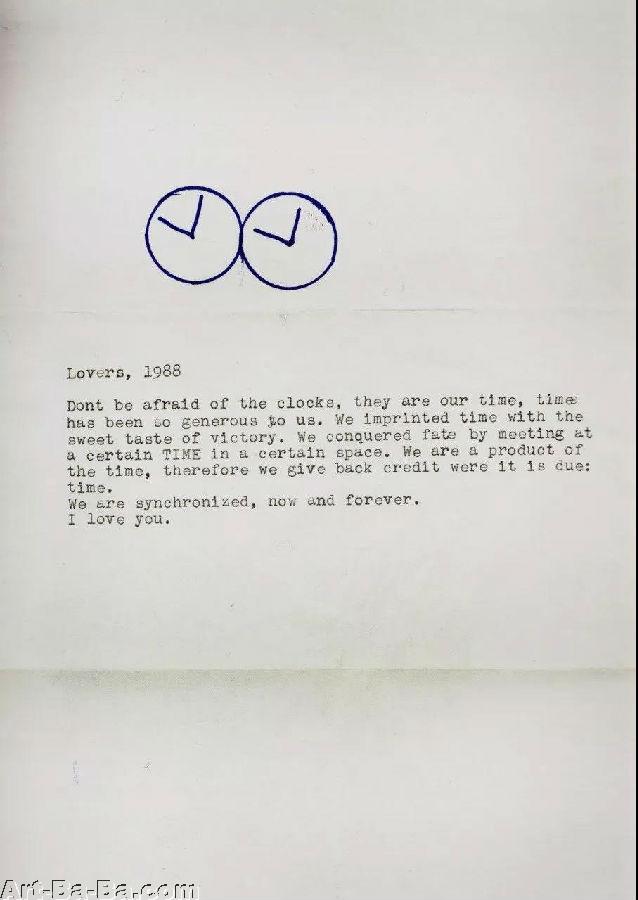

Felix Gonzalez-Torres和男友感染后留下了这件触动人心的作品——两个安上电池的时钟,从同样的时间一起走动,在过程中可能会出现偏差和错位,也可能有一只先停止了走动。时钟象征这对情人共同迈向生命的倒计时,透露着绝望的美丽。

Felix Gonzalez-Torres1988年写给Ross的情书这是Felix Gonzalez-Torres1988年写给Ross的情书,他写道:“不要害怕时钟,那是我们的时间,时间已经对我们过于慷慨了。我们用胜利的甜美给时间刻上印记。我们用某个特定的时间和空间相遇征服了命运。我们是时间的产物,当时间将至,我们也以时间来回馈。”1991年,Felix Gonzalez-Torres的男友Ross去世。1996年,Felix Gonzalez-Torres同样因艾滋病去世。Robert Mapplethorpe

罗伯特·梅普勒索也是被艾滋病毒带走的重要艺术家之一。他于60年代末及70年代在纽约以SM为题材摄影作品挑战了当时美国的主流文化。

Robert Mapplethorpe,自拍像,1980

Robert Mapplethorpe在1983年拍的Andy Warhol

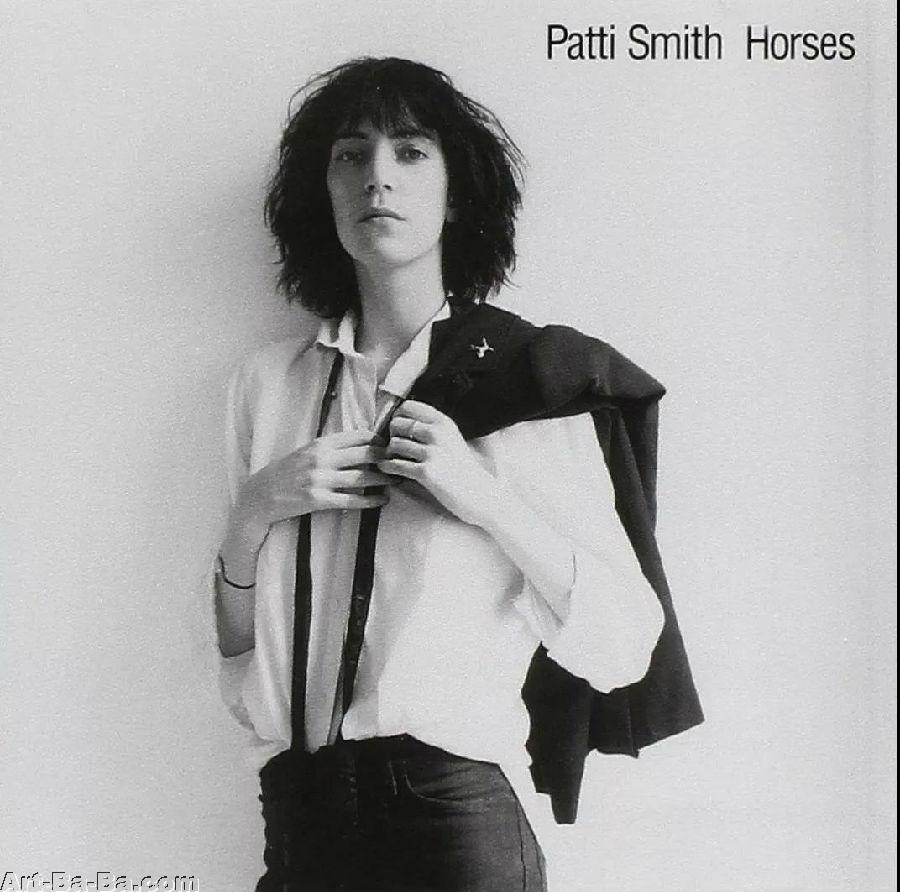

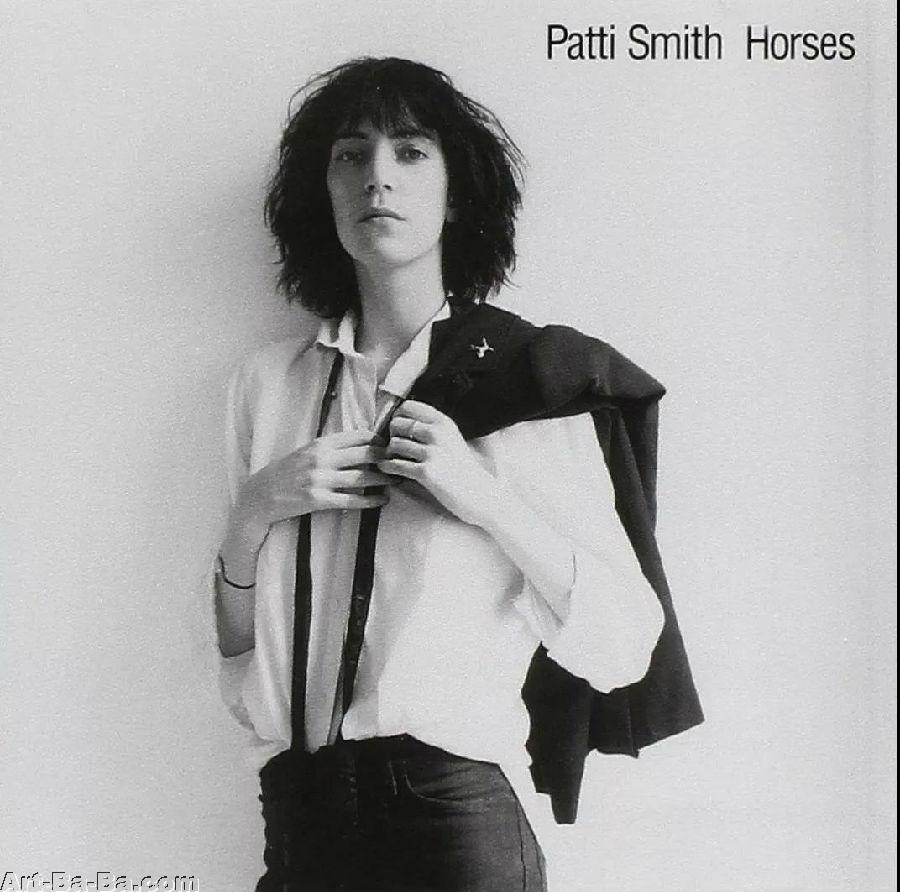

Patti Smith最著名的照片——《Horses》的专辑封面由Robert Mapplethorpe拍摄,Patti也是Robert的第一任女友。在《只是孩子》中,Patti在书中讲述了两人的情感和创作。

1982年,Robert Mapplethorpe拍的路易斯·布尔乔亚Robert Mapplethorpe认为:“在我拍摄的所有照片中,那些表达性意识的照片可能是最具有吸引力的。人们会记住它们,因为它们是独特的,这些照片总能从其它的照片中强烈显露出来,因为它们表达了深层的性意识、以及由此带来的内心碰撞。它们是更加强烈的,虽然我并不认为它们比我其他的照片更重要。但是,有时,人们只会记住它们。”

Robert Mapplethorpe, Implicit Tensions: Mapplethorpe Now,2019

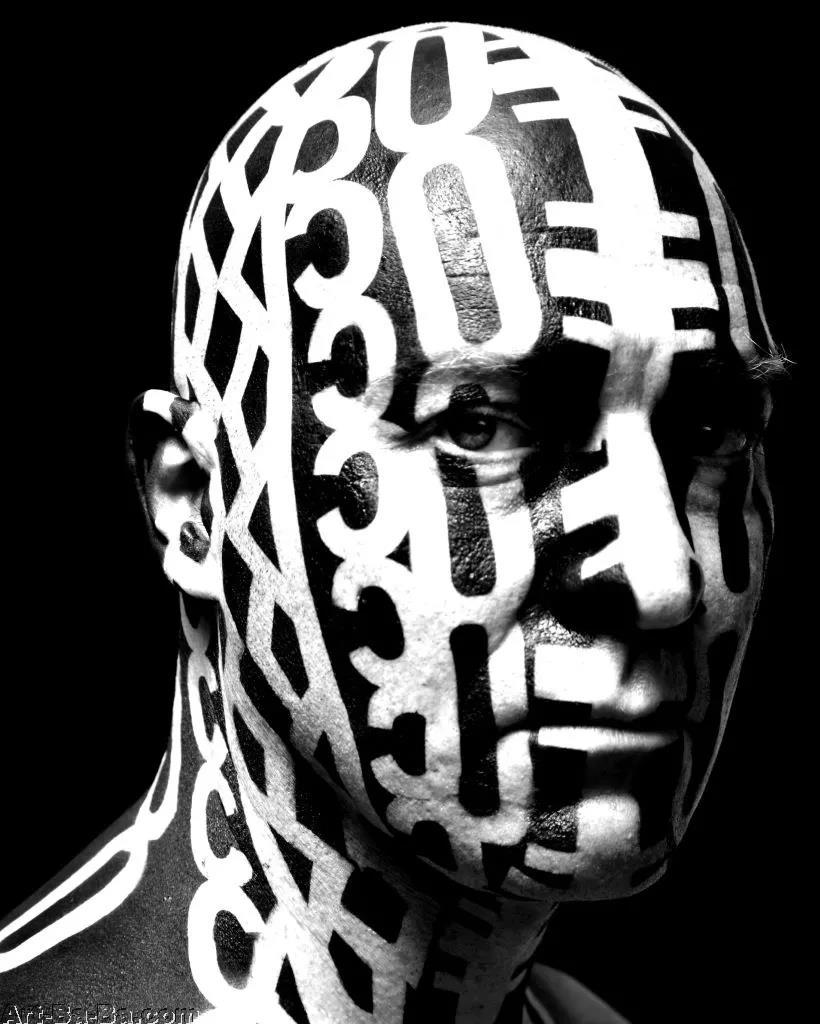

Kendell Geers

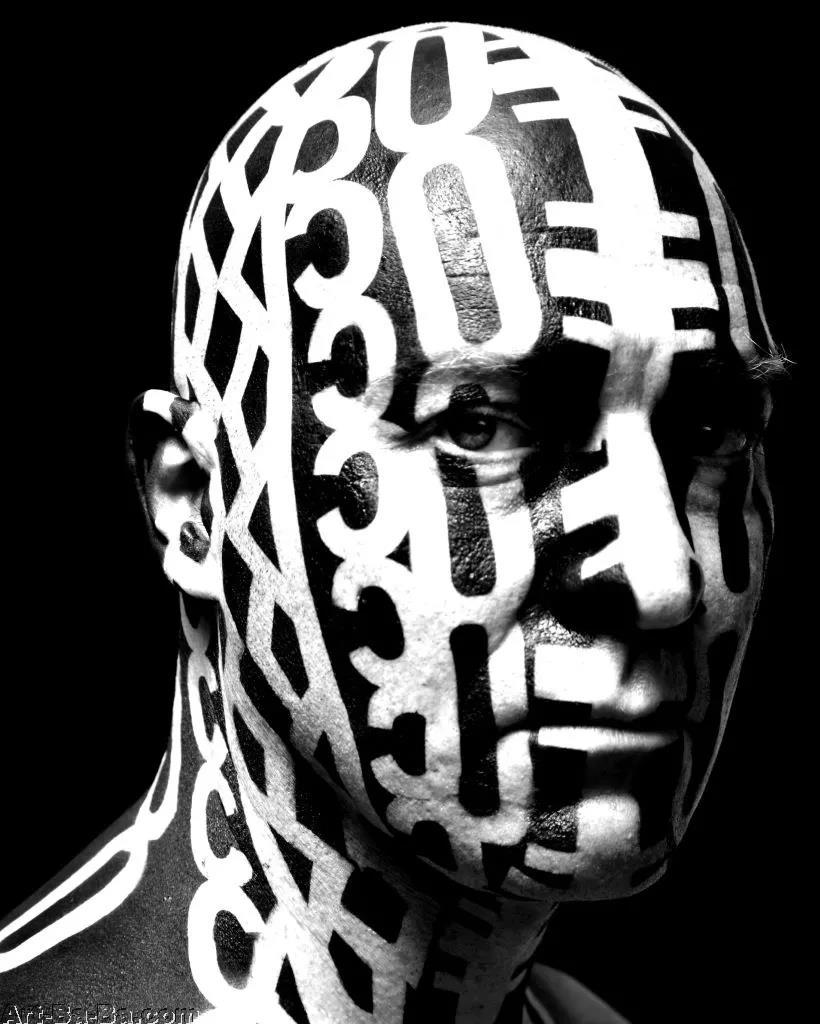

艺术家Kendell Geers,脸上涂有已经变形的Fu*k

Kendell Geers, Be/LIE/VE, 2006肯德尔·盖尔斯(Kendell Geers)用语言质问艺术结构和整个社会,质疑我们现有的道德规范,并提出新的观点。他认为语言是一种可复制的“病毒”,“语言”被扭曲的过程中像极了“病毒”的自我复制过程。因此,这种“语言病毒”只能被更强大、更具破坏性的病毒攻克。他认为:“语言是压迫性的,因此它是可以被操纵的。它不是任何个人设计的结果,而是文化的外部表现。”这种思考正跟后结构主义的内涵如出一辙,但凡是人创造出来的语言,它的“能指”和“所指”就会不断发生变化。会因为各种各样的操控或目的为转移。

Kendell Geers, La Pucelle de Lorraine, 2007Daniel Knorr

Capillaire and Depression Elevation

Daniel Knorr, Capillaire and Depression Elevation, 2015艺术家Daniel Knorr对病毒和毒素有了超越生物层面的理解,在他的作品《毛细血管》中,这些玻璃管里载有的毒素被用来当作一种隐喻:画廊里顶天立地的巨大玻璃制管象征着人类的毛细血管,自然地,整个建筑可以被看作是人类的肉身。毛细血管中的“毒素”一方面可以帮助身体产生抗体,增强免疫系统、抵抗其他危险细菌等“外来物体”。但如果浓度过高人体则会受害。

Daniel Knorr,Capillaire,2015

图片资料来自网络