来源:天线空间

李明的“当下主义”

杨北辰|文

经验的空间与期许的视野之间的距离被延拓至其极限,达到了它的断裂点,以至于对于历史性时间的生产似乎被悬置了起来。也许这正促生了此刻的当下的意义:持存,难以琢磨,几乎静止,但仍然试图创造自己的历史时间。

我们也许可以将李明定义为“当下主义者”(presentist)。在信奉当代性的共同体中,只有一小部分人能够划归入此行列——比如达达。达达们的当下是去工具化的(de-instrumentalized),其既非一个既定的、历史化的过去(past)的延伸,亦非一个抵达改良化(meliorist)未来的通道,而是此刻(now)充分与含混(ambiguous)的在场,为此甚至不惜以中断时间的进程为代价。对于李明,这种非-历史性(a-historicity)在《今日无事发生》(2012)中便已被提出:艺术家英雄式(heroic)的登场并发出宣言,大声鼓吹着无目的、非功效的事件的意义,这种在日常与艺术的分歧之间展开的行动最终被转化为了某种“庆典”——庆祝的姿态既是戏仿(parodic)的,又是参与性的,既是反讽的,又是悲剧性的,既是肉身的,又是观念的,即当下需要如此被干预、打扰与建构才能区别于一般的历史逻辑,即便无效并最终以“失败”收场。这里隐含着“经验的空间”与“期许的视野”间惊人的不一致,而艺术家对于当下的持续创造成为了弥合二者的可能方法,抑或当下被艺术家储藏在这些行动中,以作为新的另类时间秩序的起点。从艺术家的早期作品,如《让光来证明我正在消逝》(2007)、《挡潮》(2009)与《自然》(2011),直到《一次性打火机 - 苹果》( 2014 –2016)、《运动》(2014)以及《变焦》(2014),这条线索一直在隐秘的延续,李明试图将自身交付于某个“单调”、“强制性”的重复行动,这个行动一方面生产着当下,一方面又在这种生产中自我消解——这是一种“忧郁”(melancholic)的劳作,或者说“积极”的虚无主义,抵抗中的身体生发出事关“徒劳”的诗意,这种诗意打断了坚固、霸权的现实,然而又总是在即将“夺权”时戛然而止。每次观看这些作品时我总是体会到其中颠覆的“冲动”与某种“静止”倾向的纠葛:每件作品都具备着“似动”的趋势,艺术家的身体如同探险者一般,一次次尝试超越被权力与技术所支配的“今日”,却又都滞留在一些特定的“情景”(situation)中,片段化的异轨(detour)虽然充满勇气,但无法组接为整体并带动出新的历史时间。

《今日无事发生》(2012),截帧

也许这正是当代艺术的“尴尬”所在:其本就发生在后-历史状态之中,自然无法复制达达那种激进的去历史(de-historicize)操作——“今日无事发生”仅仅是针对此时此地的赋权(empowerment),甚至需要有意回避任何总体性的倾向。在前卫时代,达达无需明晰、确认所有历史性因素并将它们排除在外,便能抵达“混沌”(chaos)的当下,正如艺术家雨果•鲍尔(HugoBall)对于伏尔泰咖啡馆里发生的事情的描述:“过去二十年所有的风格昨晚都一起到来了。”(All thestyles of the last twenty years came together yesterday)² 蓄意的否认历史反而导致了历史的无所不在,达达们的杂烩背后其实蕴含着一种“折中”(eclectic)状态:以绝对的当下的名义整合所有风格,以这种混杂的、狂欢(carnival)式的“新”来废除过去。这种策略在当时自然是有效的,先辈、同代人与敌人皆成为灵感的来源,个人英雄主义的姿态也就顺理成章的显得无比生动与挑衅。同时,这也使得达达几乎可以“传染”般的蔓延(查拉曾经将达达称作“微生物”[microbe]³),占据一个又一个“中心”——苏黎世-柏林-巴黎-纽约——他们开启的是某种整体的文化战略,以城市作为根据地的制图术,在攻伐异己的同时建立“垄断”。

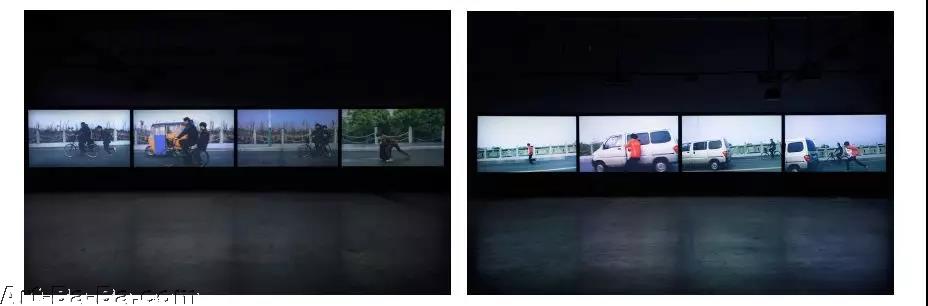

展览现场, “中介”,天线空间,2014

从《直线,风景》(2014-2016),尤其是尤伦斯当代艺术中心的个展(2015)起,李明的创作确实开始发生了变化。变化的方向是“拓扑”式的,当下再也不是纯然、单一立场下的姿态或行动,而是图像、表演、技术、文本与现场的“搅拌”,是越发复杂的时空编排与观念操演。在《ME|WE》(2015)中,艺术家试图探讨个体与共同体之间的相互转化与权利让渡问题,为此他将整个空间处理为复合的动态场域;“跑”作为核心意象,一方面体现为录像中来源各异的档案影像,一方面亦存在于为现场设置的观众互动中,此外,另有一条隐秘的媒介线索指向了数据意义上的“虚拟”奔跑——相较之,《运动》里纯粹物理性的奔跑也许只能算作这场在多个层面展开的“抽象”奔跑的“预演”。而《直线,风景》虽然处理着与《变焦》类似的主题,但位移的“过程”却被暴露了出来:在作品的第二部分“风景”中,不同质地的图像被整合入一处新的“图景”(imagescape),地点之间的线性关系被彻底废除,代之以关于空间问题的思辨写作,以及涉及风景的批判性思考;另一方面,对于当下的叙述变得语焉不详,甚至不再“身体力行”,艺术家更多的担当起诸多异质元素的“编辑者”或蒙太奇“剪辑师”的角色——时而可见时而消失在文本中——而非事件的创造者。显然,在这里李明试图超越曾经的那个当下——仅仅作为自身经验片段的派生或溢出——寻求某种更富于弹性甚至虚构的表达,通过媒介的调度将更多的时空与他者带入影像。

《直线,风景》(2014-2016),截帧

这无疑是一次十分明确的策略调整:李明在整理创作中遭遇的基本问题,对于曾经的当下提出了怀疑。但创作者的当下究竟应处于怎样的状况?在达达的时代,艺术家毫无节制的挥霍着当下,佯装前-历史(prehistory)或后-历史(post-history)皆不存在,妄图将全部能量与活力都留给生命本身;而在战后的第二次前卫艺术运动中,情景主义者的“异轨”成为了超越前辈的法宝,他们开始“节制”的制定各种具体的战术,防止自身陷入无意义的、消耗性的乌托邦之中。然而这两种不同的当下策略都已经被“历史化”了,甚至化作另一种历史性“压迫”以及艺术家需要警觉的惯例。有趣的是,在今年的项目“烟士披里纯”(2017)中,李明援引了三个“历史形象”:电影《死囚越狱》里的主人公方丹,魔术师胡迪尼以及录像《Walk with Contrapposto》中的布鲁斯•瑙曼。三者的共同点在于,他们都在演绎某种状态下的“逃脱者”。这多少有些耐人寻味:为何要在一个关于“灵感”(“烟士披里纯”是inspiration的中文谐音)的展览中借助“历史”描述自己的工作?以及,“逃脱”到底意味着什么?

李明在展览自述中谈到:

基于这次创作的情境,我称《烟士披里纯 - 第二章:安全出口》的创作模式为“逃脱式”的——我放下过去自己比较信赖的创作经验,在创作过程中我不和任何人交谈创作,差不多半年多哪儿也没去,每天接触到固定的几个人,甚至连要展示我作品的画廊老板都对最终要呈现的作品毫不知情。事实上,我自己也不太清楚我的目标在哪儿。

展览现场, “HUGO BOSS 亚洲新锐艺术家大奖入围艺术家展览”,外滩美术馆,2017

此外,“烟士披里纯”的现场也被布置为密室一般的幽闭空间,观者受邀进入艺术家的噩梦并与其一起分享密室逃脱的体验。像所有噩梦一样,其具备一个环状结构,迷幻且无始无终,影像如同幽灵,以出乎意料的方式出现在一栋普通写字楼的任意位置——某种意义上,外滩美术馆的此次展览是“烟士披里纯”的延伸,不过在这个更为标准化的美术馆空间,其结构再也不类似密室,而是更接近某种“仪式”的发生地,有着沉浸的气息以及精心设计的感染力。整个展场呈现出“对称”的趋势:回形的“屏幕走廊”分居两侧,中间则是最大的屏幕与其对面墙上镜子中的倒影,而入口与出口处的作品则最终完成了这一闭合的回路。数量众多的屏幕并没有带来多屏幕式的体验,反而类似一些窗口或“猫眼”,吸纳着观众的视线、身体与意识。

在两侧的屏幕墙上,右侧依然是风景:幽深的地下隧道,空旷的海岸线,粗犷裸露的矿山,巨型的桥梁,摩托车手在滩涂上留下的“涂鸦”;而在这些画面内部,你会偶尔发现艺术家的身影,如同希区柯克在影片中强迫症般的现身一样,李明似乎执迷于身体如此的出场。然而不同的是,你会感到风景本身拥有着自身强烈的存在意志,艺术家无论在沙滩上裸体行走抑或于山间攀爬,都只能被描述为其间的“过客”。***无疑强化了这一点:在一个非人的、去一切特殊性的目光中,强大的外部视野将一切尽收眼底并裹挟延伸,这种均质化的图像令李明的“表演”几乎不再具备独立与风格化的意义,仅仅作为一种“装饰”或“签名”,被用以印证主体微弱的在场。

左侧墙面的内容也许更接近“心渲染间”这个标题,艺术家的意识状态与那座充满历史感的殖民建筑发生了神秘的胶结,“空间”这个反复出现的关键词如同一句咒语,似乎只要说出它,外部世界、意识世界与虚拟的数字世界的边界便会消失——故而我们看到李明出现在SketchUp无限扁平的界面上,与软件提供的作为标尺的人形无甚差别,皆随时准备作为“渲染”功能的一部分融入空间的原理与机制中,或化作这栋意识建筑的“房客”,在由不同界面构成的“房间”之间无目的的穿行。艺术家变成了“人物A”,一个无人称、模板化且可被编辑的存在;一些镜头以建筑内部看向外部的“囚禁者”视角拍摄,真实的世界近在咫尺却无法重归,抑或这种“界面囚禁”才是日常生活的真实面目。如果说“逃脱”是“烟士披里纯”的核心,那么“融入”则是“心渲染间”的态度,空间只是一句托词,只是弥散的无限当下的可感外壳;而当下只能通过“渲染”才能降临,那个曾经行动性的当下无可挽回的消逝了,或已转移至屏幕深处,虽然被剥离了肉身与活性,却能够抵达任何时空,栖居于所有历史——当下即是融入到这种永恒的消逝之中。

当下主义者李明就此完成了他的转型:从一个具体的行动者、一具去历史化的身体转变为了一张图像,一张无处不在、拥有无数化身的图像。而这种转型发生的时刻被艺术家命名为当下。回到文章开头阿尔多格的那句话,它似乎需要被改写:历史性时间的生产不再被悬置,而是被取消了,当下已是所有时间的共同存在,即便我们不再拥有自身以及其他真实的一切。

¹ François Hartog, Regimes of Historicity, p.17–18.

² Hugo Ball, Flight Out of Time: A Dada Diary, p.57.

³ Tristan Tzara, "Lecture on Dada".

李明,1986年出生于湖南沅江,2008毕业于中国美术学院,现在居住并工作于杭州。

近期个展包括:“1703”,天线空间,上海,2018;“烟士披里纯”,HDM 和维画廊,杭州,2017;“MEIWE”,尤伦斯当代艺术中心,2015;“中介”,天线空间,上海,2014。部分群展:极限混合:空港双年展,广州,2019; “重蹈现实”——来自王兵的影像收藏,OCAT上海,2019; “HUGO BOSS 亚洲新锐艺术家大奖入围展”,外滩美术馆,上海,2017;“.com/.cn”,由K11 Art Foundation(KAF)与 MoMA PS1合办,香港K11 Art Foundation临时展览空间,香港,2017;“混杂的世界,议论中的大多数”,釜山双年展,釜山,韩国,2016;“教程——中国移动影像用户指南”,皮诺帕斯卡里博物馆,波利尼亚诺,意大利,2016;“必要元素-中国移动影像”,Borusan 当代艺术中心,伊斯坦布尔,2015;第八届深圳雕塑双年展,深圳OCT当代艺术中心,深圳,2014;中华廿十八人:鲁贝尔家族收藏,迈阿密,2014;“ON|OFF——中国年轻艺术家的观念与实践”,尤伦斯当代艺术中心,北京,2013。