来源:艺术界LEAP 邓天媛

人间指南(上、下)

时间:2019.5.18-8.18(上)

2019.8.31-11.24(下)

地点:UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京

武汉会馆——李巨川

时间:2019.9.13-10.20

地点:SLEEPCENTER,纽约华埠空间

如果说理想与启蒙并进的八十年代是一个“大”时代,那么它的遗产在被市场经济荡涤数十载的今日却难以指认。倒是融入全球经济和迎接互联网的“小”时代九十年代,更是今日功绩社会1 的精神原点。个人从集体的剥离和阶级话语的消弭伊始于这个十年,仿佛在人文热情被清算之后,改革开放所蕴含的全部潜力才被释放。从这个意义上说,被广为歌颂的八十年代也许才是一个前承革命乌托邦、后启发展硬道理的“过渡”年代。而九十年代,既是八十年代的精神遗产的试金石与炼金石,也是对千禧时代全面世俗化的历史溯源。近来艺术界不乏对于这十年的梳理。大致上,这些梳理基于个人的能动性。譬如,2001年巫鸿在首届“广州当代艺术三年展”中提出“实验艺术”这种说法以统摄九十年代的艺术发生,并认为实验性的来源正是“人的主体性”2。以九十年代作为开端的“想象主流价值”展览(中间美术馆,2018)也以个案为入手点。对于个体的强调,除了有李佳所言的九十年代再无易于被整体叙述的先锋派的原因 3 ,笔者还发现另外一个常被提起的动机:以艺术家本身作为叙述出发点,可以防范理论假设的硬掰风险,规避西方舶来叙述的窠臼。这不失为一种脚踏实地。

“人间指南(下)”展览现场

UCCA尤伦斯当代艺术中心,2019年

Courtesy UCCA

UCCA的九十年代回顾展《人间指南》(上、下)在延续关注个人能动性的基础上,格外着力于还原彼时彼地的社会情境。不管是(上)的重现九十年代信息环境的档案室、九三大消费,还是(下)中将双飞的九室一厅生活场景的还原,《人间指南》花了极大努力营造九十年代那股扑面而来的“年代感”。这不是普通的“还原语境”,因为社会语境已经被作为作品的审视对象。它不仅是补充作品的辅助信息,而是内构于作品的意义。对于社会语境的着力,可谓是《指南》在前人基础上的更进一步。

此次展览标题取自九十年代初的室内喜剧《编辑部的故事》里的一份杂志《人间指南》,这个选择显然不仅是巧合。在这十年中,休闲和购物代替了运动和集会成为了社会的重要组织和调动方式,而陡然兴起的大众媒体也正在代替八十年代的精英知识分子成为引导人民的主力军,或曰“指南人”。“指南型”小报,譬如《精品购物指南》和《购物导报》,层出不穷地教化着人们如何包装自己去合乎一个体面的“中产”身份(而与其说这是一种已有的阶层趣味,不如说正是媒体在喂养或“指南”着一种中产阶级身份认同)。这种自我审视(向内)与自我符号化(向外)的齐驱并进,是九十年代始有的,也可谓是(上)展览中艺术家们共同体察到、做出回应的。(下)则将这种审视所携带而来的自觉在空间自觉、生产方式自觉等各个维度上延展,为二十世纪的最后十年留下了一阕蕴含各种可能性的尾音。

以陈劭雄、王晋、任戬和新历史小组的实践为线索的人间指南(上)对于流行文化、大众消费、城市景观等时代面貌的回应已有不少评论者着墨,而“审视” (gaze)和围绕着审视的概念——“他者”、“景观”、“符号”——确乎成为了(上)中作品和评论都难以回避的关键词。这指向了一个并未浮出地表的可能性:如果说八十年代人们共同沉浸在对于现代化的渴望中,那么九十年代对于“审视”的锁定表明“现代性”可能已经开始渗透进了生活的肌理。“审视”与“现代性”的联系在现代性沉淀更久的西方更加明显,譬如巴黎在十九世纪后半叶的现代化直接催生了以审视路人和街景为创作推动的印象派。就连陈劭雄自己对于《街景》的描述都和德加和马奈如出一辙:“城市的确很像一个舞台,自家的窗口就是一个观众席…工作就是为了获得这张城市戏剧的门票。” 而不同于西方的是,中国现代性的有效艺术表达多在影像领域。陈劭雄的《视力矫正器-7》中,市井生活的两段录像被投射在一个白盒子式的小空间中,但因为投影仪在360度地打转,你无法同时看到两端录像,却可以听到它们的吵闹。如果说城市生活的信息过载与信息断层在这件作品中被翻译成了感观语言,那么毗邻的天河城商业街景则让观者察觉到了另外一层含义:《矫正器》中的菜场和小店等市井场景并没有被“指南”成风景,虽然它们才是“沉默的大多数”的真实生活。陈也在展览中对资本构筑出的“风景”们给出了自己的回应,他用它们自己的生产语言去指认它们的生产运作:这条街上,路人、公交车、广告牌和楼宇之间的区别全部被溶解,都如架上货物一样一色排开,可供携带也可供摆布。直至今天笔者依然以为,陈的这种手法是颇得波普精髓的:波普的要点在于借力打力,以商业之道还商业之身,却不控诉,让樯橹灰飞烟灭须在“谈笑间”。

如果说(上)中王晋的“美元”叩门、新历史小组的“九三大消费”和展末阅览室对于文化研究热的场景再现都以不同切面回应了世俗生活的发轫,那么(下)穿透了表面可触的发轫现象,反刍了它的正反两面。戴锦华在反思九十年代的《隐形书写》中指出了一个资本风景所遮蔽掉的现象:贫富差距。虽说在下海潮和下岗潮并行的背景下,一个新富阶层的崛起和大批下岗职工的无所适从几乎可以说是必然,但是这种必然被指南人间的传媒和消费所遮蔽。徐坦的综合媒介作品《回忆与制造》(1996-2019),看似只是平实地将东莞工人等平常百姓的图片或者琐碎回忆打在A4纸上,然后放置放在布口袋中任人抽取和阅读。但是在“万元户”愈发吸睛的年代,对于这些实际上构成大多数的所谓“弱势群体”的关注已然成了一种温情的再现。同样地,徐勇的《到胡同去》(1989-2017)呈现了北京胡同的景点化,并置了盖茨夫妇等名人游览胡同的纪实相片和胡同原住民的肖像。这些因为被覆盖而本将流逝于时代长河的人和记忆,以个人经历的证词(testimonial)的形式重新浮出地表。有趣的是,似乎正是“当代艺术”这个标识为这些脆弱的个人记忆提供了避难之处。这个标识所自带的反抗主流气质让“边缘”、“弱势”或者仅仅是无法兼容于商业等特征取得了别处难以获得的正当性。

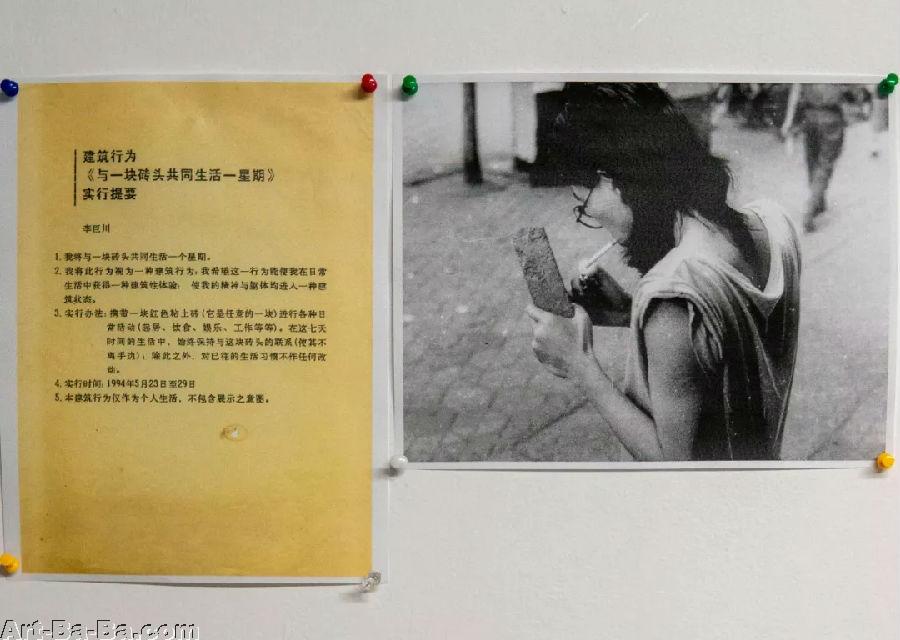

这份正当性之所以珍贵,也是因由“当代艺术”可以容纳公民们关于城市空间的时空边界(包括公民对于空间的拥有权利)的讨论。(下)中,建筑师李巨川的作品里多数都围绕着他通过一块砖块与城市互动,不管是每早十点在轮渡上向江心抛掷砖块(《武汉长江大桥》)、还是放置一块砖块在公交车上、等待它回站的时候取回(《43路公共汽车》)。虽然砖块在不同的影像和行为中意义各不相同,但是它可以被理解为贯穿这些行为的一种丈量时空的工具。不管是公交还是轮渡,李往往选择在空间里移动、并且遵循时间表的物体作为丈量对象,可见城市的“时空”是被处理的真正对象。此外,李巨川的另外一项九十年代艺术行为《东湖计划》亦同时期在纽约SLEEPCENTER的《武汉会馆》展览中展出。在武汉的东湖面临房地产开发改造之际,李邀请公民围绕东湖展开开放式艺术行为,以回应这种不透明的对公共资源的商业开发。李的作品中对于时空的自觉在《东湖》里凝聚为一种集体自觉,将针对城市空间的思辨最终转化为对于空间所属的诘问。触及“权”字,自然是举步维艰。但是我看着年轻人们在东湖边沿着搭起的栈道骑着自行车,一头扎进湖水,不亦快哉,不禁感叹:这不就是雅克·拉康对于“享受”(Jouissance) 的解释么:以冲破藩篱为乐,却达到了一种超越了单纯快感的亦苦亦乐的境界。

在城市空间的思考上,(下)基于(上)的另外一个重要延展是对于艺术生产空间的自觉。九十年代是商业和美术馆机制都并未成熟的十年,也是各类商业尝试鹊起、双年展三年展模式逐渐全球化的十年。虽然对于展览模式的自觉在这样的背景下仿佛很自然,也并不是第一次被提出(譬如巫鸿著的90年代实验艺术的《关于展览的展览》),但是之前主要是在艺术史学科语汇里被提出的。(下)中,虽然展览也作为一种知识生产范式被审视,但是态度就不那么拘谨了。双飞艺术中心的《九室一厅》里一台客厅电视机里这么唱着:“出卖我的爱/逼着我当代/最后知道不展览我鸡鸡软下来/终于被当代/你背了良心债/就算付出再多材料费也不会来…”在这里,“当代”是一个动词,并且这个动词的展开形式颇像情色交易。这种戏谑的态度是断然有别于八十年代的迫不及待想要学会“当代”的热忱的。九十年代的“当代”走下神龛,被双飞唱成了一桩打打闹闹的事。不过对于亦正亦邪的双飞来说,情色交易未必全然是坏。九室一厅的生活居室里有大量的黄色涂鸦和有色无色的碟片,不禁让人想起九十年代另一大特色:夜总会、录像厅、盗版碟片等等非官方的娱乐传播途径的兴起(方才提到的《武汉会馆》里也实体还原了当时的一个录像厅)。如果说携带启蒙功效的开放化和自由化于八十年代末在官方体制内被收紧,它的剩余能量可以说在这种地下空间得到了一种延续。

“武汉会馆”展览现场,SLEEPCENTER,纽约,2019年

Courtesy SLEEPCENTER

站在今天看九十年代的展览范式,笔者颇为唏嘘。八十年代的张力,很大程度上是“江湖”和“精英”的对立所产生的。九十年代,先锋和学院的区别在“新生代”等年代初展览中已经呈现失效,邱志杰、王功新等海归或学院“精英”在(下)里的“野生计划”中的非官方、半地下空间里”野生”着;尚未成熟的学生们像双飞一样拥抱“民间”身份,在城乡结合部、超市、家具城、酒吧、马路等公共空间举行展览,展糙态度不糙。2000年,依然出现了对抗第三届上海双年展的名为“不合作”的展览。经过又几载洗礼的今天,当代艺术似乎已经被年复一年的双年展合法化了,只要一些指标符合了,谁也不需要去解释在展厅里做一些奇怪行为为什么就值得投入那么大的财力物力。但是似乎有一种乏力感在想认真对待当代艺术的人当中蔓延。可供指认的原因当然很多,但是不论为何九十年代那股会自娱却依然认真的劲儿,也许依然可以作为我们的精神资源。

注释:

策展人卞卡在《北京裸奔》里引用了功绩社会这个概念。此概念由哲学家韩炳哲在《倦怠社会》一书中提出,指向我们的竞争性的、效绩主导的社会正在产生着从抑郁症到注意力分散等普遍蔓延的社会症候。卞卡在《北京裸奔》中将现下艺术机构的“流量指标化”等现象与功绩社会联系起来。而功绩社会的逻辑始于九十年代。 苏伟,“实验艺术:全球视野与主体性,对话巫鸿,”澎湃新闻,2019年10月29日 李佳,“人间指南(上)展评,” 艺术论坛, 2019年6月21日