来源:当代唐人艺术中心

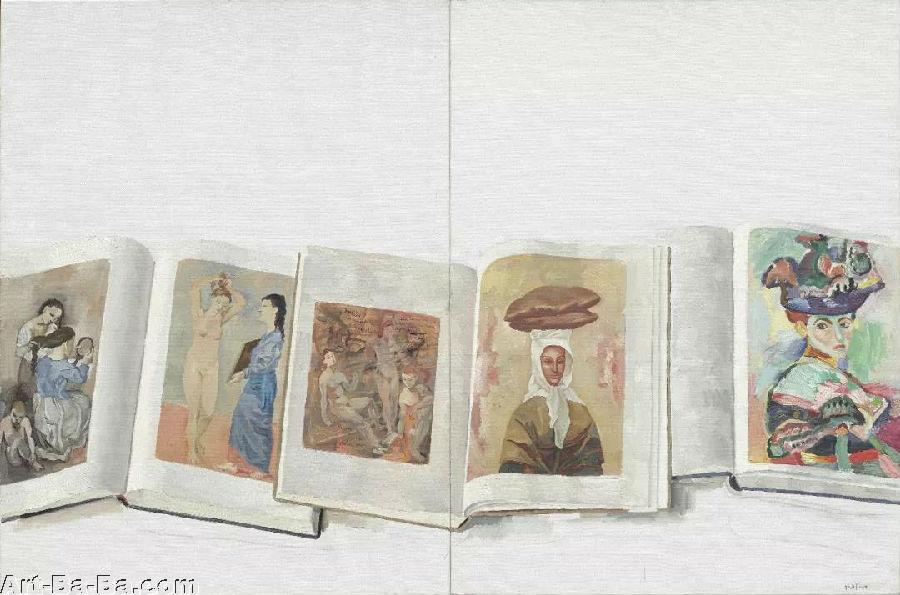

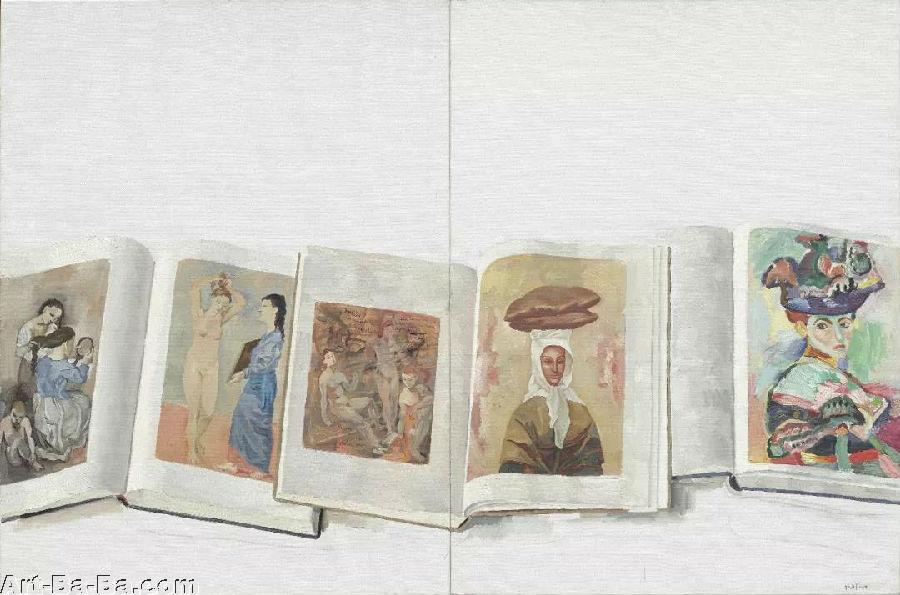

作为“事件”的画册

陈丹青《第一幅静物画》,纸本油画,12.2×20.5cm,1968

1,一张画在完成之后,总是会有两种不同类型的身后命运:一个是它的物质性身体被收藏的命运,它在漫长的历史中同各种各样的收藏家相遇,每个收藏家都会将它置入各自封闭的密室。这是它的沉默传记;另一个是它的图像的传播命运:无论这个绘画身体置身于何处,关于它的图像都可能被摹写,被拍摄,被印刷而得以四处传播,这是它的开口传记。一张画,总是有一个勤勤恳恳的收藏主人,他对它尽心尽意地呵护、笼络甚至绑缚;一张画,也总是有它神秘莫测的外溢力量,它的形象会不断地挣脱这被缚的命运而到处展示。

2,将画作进行拍摄,然后通过印刷成书籍的方式进行传播,这是20世纪最典型的图像传播方式(今天最流行的绘画传播方式是通过屏幕)。显然,一张画没有魅力是无法传播的,它之所以传播,就是因为它有魅力。反过来也可以说,一张画之所以有魅力,就是因为它被广泛传播。不传播的绘画就是死的绘画。绘画活在传播中。

陈丹青《皮鞋与皮靴》,布面油画,56×71cm,1987

3,但是,这种摄影和印刷技术将画作制作成图书从而进行广泛传播会发生什么呢?也就是说,被传播的画册意味着什么呢?根据本雅明的说法,每张画都有它特殊的光晕,这光晕源自画家特殊的无可替代的身体经验。这光晕有强烈的吸附能力,它吸附了艺术家在画布上的手工痕迹、吸附了画笔和画布的摩擦、吸附了画家的呼吸,姿态,他细致而具体的劳作,以及这种劳作所穿透的缓慢时光,它甚至吸附了那坚硬的画框,柔软的画布和凹凸不平的流动颜料。正是这些被吸附之物,混合起来支撑起这片画面上的光晕。正是这光晕,使得这张画蕴藏着独一无二的奥秘;这光晕,使得一张画必须直接接受观看者惊叹而膜拜的目光。但是,复制品和印刷品却抹去了这些光晕。画作一旦被复制出来,就不再是独一无二的了,画家的身体和时间折痕,画面流溢出来的神秘灵韵和巧妙气氛,画作本身的物质性和体积感,就被涤荡得一干二净。印刷就是一种粗暴的清洗和抹擦,它只是机械地保留了原作的结构和图式,而洗掉了原作特殊的独一无二的灵氛。就此,我们也可以说,印刷品对于原作的所作所为,就像一首诗的译文对于这首诗的原文所做的事情一样。译诗也只是尽可能地保留和再现了原诗的意义本身,但是,原诗语言王国的神秘性——任何一种语言都固有一个属于自己的难以解析的神秘王国——却被无情地抹掉了。在这个意义上,对一张画的复制也就是对它的翻译。而如果是先拍照然后印刷成书,这就是对画作的双重复制,就像将一种语言翻译成另一种语言,接着又翻译成第三种语言一样。在此,原有的光晕丧失殆尽。

陈丹青《台北故宫版文征明》,布面油画,146x227cm,2008

4,但是,这双重的复制难道没有意义吗?尽管它擦掉了原有的光晕——我们甚至可以说,它杀死了原作——但显然,它又延长了和扩充了原作的寿命,它让原作在另一个时代,另一个区域,另一个文化场域曲折地再生。一旦原作以画册的形式再生的话,那么,原作的物质性身体就已经死亡了。死去的原作以新的生命形式,或者说,以死后生命的形式,即画册的形式四处旅行。这就如同翻译能够延长和扩大一首诗的额外命运,从而让这首原诗在另一个语言王国中再生和流传一样。

5,四处旅行的画册让这种死亡的原作同各种各样的人不期而遇。在整个现代复制技术扩散的二十世纪,人们对于绘画的目视大都是通过画册进行的。一张画是否广为人知,取决于它的印刷品是否广为流传。也正是因为它的广泛印刷传播,一张布满灰尘的画作才能在博物馆中被反复地拂拭和展示。一批经典绘画地位的奠定在某种程度上凭靠的正是印刷技术。印刷传播,是绘画决定性的历史仲裁者。复制技术杀死了一张名画,但也可能会成就一张名画。

陈丹青《淳化阁与梵高之一》,布面油画,101x228cm,20156,这或许是陈丹青对画册感兴趣的原因之一。事实上,画册对他来说意义非凡,他首先是画册的学生。他那一代中国画家都是画册的学徒,正是他们通过进口画册才让那些死去的原作出人意料地复活了。1980年代初期少量的进口画册打破了中国1970年代的主导性的绘画情势。这些旅行画册打断了绘画的历史,它们在另一个国度启动了绘画的开端。在这个意义上,画册构成了巴迪欧所说的断裂性的“事件”(显然研究1980年代艺术史的人对这一点分析得太少了!),画册就是“事件”,它让历史猛然地拐弯。尽管这些画册已经埋葬了原作,但是,中国的画家们和这些画册偶遇,他们忠诚于这些画册,相信这些画册浮现出的真理,依照这些“真理”迅速地自我改变。画册在这样一个历史处境中对历史进行了引爆。7,这也许就是陈丹青为什么要画画册的一个原因。他说画册是他的“乡愁”。他多次回忆他年轻时和画册的相遇,画册带给他的震惊和颤栗。但不仅仅如此。他日后看到了大量的原作,他肯定在画册和原作之间发现了生动的差异。他迷恋这种差异关系。现在,他重新来探讨绘画和原作的关系,重新来探讨这种差异关系。他通过绘画的方式来探讨这种差异。这次,不是将原作印刷成画册,而是相反地,他将印刷画册变成自己的原作。他将画册作为自己的绘画对象,对它们进行反复地写生,让它们铭写在自己的画布上。如果说,对那些画册而言,它们和原作的关系就在于它们是原作不忠实的后裔,那么,对于陈丹青而言,他的绘画是这些画册的后嗣。因此,他是原作的后裔的后裔。他再一次延续原作的生命,但不是通过印刷的方式,而是通过绘画的方式。

陈丹青《马蒂斯的女人》,布面油画,101x152cm,20148,如果说,他画的那些画册是用工业技术的方式来复制那些原作的话,他的方式,则是用人工的方式来复制这些画册,是复制这些复制品。他通过画这些画册来延长画册和原作的寿命。或者说,他的绘画再次将原作导入了另一个方向,将原作引入到自己的画布上来。他从画册上将原作抢劫到自己的画布上来。也可以说,他令原作重新从印刷纸张上返归到画布上。原作就此展开了自己新的命运:这是一张画的命运接力,一张画的旅行和传播进程,或者说,这是对它的再次翻译,再次重读,再次延伸——一张画总有各种延伸方式,总有各种独特的命运:它们形成于画布上,然后被印刷到纸张上,然后再次回到画布上。陈丹青试图做的,就是给它们重新安排一个命运,在它们漫长的传播历史中再次刻下印痕。

陈丹青《空海法师及其他》,布面油画,120x241cm,20199,如果说,画册通过技术复制抹平了原作的光晕,而陈丹青通过人工绘制重新赋予这些画册以光晕。绘画就是赋予被画的客体以光晕。抹去光晕的画册被再次赋予光晕。这是一个去光晕而又被再光晕的过程。一本画册就此展示了它奇妙的命运。画册一旦进入到陈丹青的画面上,它也转变了它的意义:它不再是原作的复制和展示品,它从与原作的复制关系中解脱出来,而变成了一个自主而独立的客体,一个沉默而无助的绝对客体。它就是一个纯粹的物,一个躺在陈丹青画布上的静物。它是一本书,但不是一本供人阅读和研究的书,不是记录画作之书,而是一本被用来作为绘画对象的书,一本作为静物的书,一本有体积和重量的物质之书。陈丹青可以以各种方式来画这本书(画册)。可以将它置放在不同的地方,可以选择不同的角度,可以翻开它的任何一页,甚至可以截断它的一个小小片段,而画册上的那些绘画原作不过是这本书的饰物,是书的总体性的一部分,或者说,是书的物质性本身,它内在于书,隶属于书。这样,陈丹青既将画册中的原作从被复制的命运中解脱出来,让它们不再成为复制品;也让画册本身从画册的复制功能中解脱出来。在此,画册迅速地脱去了它最初的复制和展示意义。

陈丹青《连篇毕加索》,布面油画,101x152cm,201410,画册的意义改变了,画册中的这些原作的意义同样也被改变了。这些原作在陈丹青的画作中有什么意义呢?陈丹青以画册为媒介来画它们,但不仅仅是为了临摹它们,他在画这些原作的时候,不是将原作图像看成一个自主的客体,而是要考虑到原作图像同画册的结构关系,他要从一本书的角度去考虑这个原作图像,原作图像是服从这本书的。因此,陈丹青尤其重视书的版本,设计,印刷和纸张,他的对象是作为总体性的书。他画的是书。因此,除了原作图像外,他还画空白或发黄的纸,画书的体积,厚度,折痕,画书在桌子上的摆置,画书和书的重叠,挤压,对照,他努力地画出书伤感的岁月和年轮,画出书的坎坷命运,他要画出书的既软弱又坚韧,既苍白又厚实的物质性。在陈丹青的画布上,如果说,书页上的画已经死掉了,那么,书本身还活着。

11,但是,他为什么选择这本画册(书)而不是那本画册(书)呢?我们再一次看到,画册上的作品还是起到了决定性的作用。陈丹青还是根据作品来决定画哪些画册的。他的绘画笔记总是在谈论这些作品(顺便说一下,这些笔记趣味横生)。这些画是他自己的秘密书单。他通过临摹它们来观看和理解它们。观看和理解一张画,最好的方式是把它临摹一遍;就像阅读一本外文书,最好的方式是把它翻译一遍。这不是为了还原和复制这张画,而是为了理解这张画,这是为了让眷念的目光长久地逡巡在这张画上。绘画行为,再次让自己变成了一个绘画观众。陈丹青反复地讲到了这些临摹带给他的特殊经验:他被吞噬,被拐走,被完全吸附,但又不无悖论地充满激情,一种陶醉其中的被动激情。

陈丹青《米芾与其他(之二)》,布面油画,120x241cm,201912,但不仅仅是对绘画和画家的爱和激情,也不仅仅是为了让这些画作刻下印痕,使之旅行和再生;陈丹青在让它们再生的同时,也试图将它们据为己有。陈丹青将它们画出来绝非是为了在另一个语境中逼真地再现和展示它们。实际上,他也劫持了它们。他将它们作为战利品重新安置它们,它甚至将完全不同的画册和书帖强行置放在一个空间中,让它们跨越时空来到自己的画布上汇聚,仿佛让它们能够跨越时空来交谈一样。在这样一个安置、汇聚和再生的过程中,原作被赋予了新的意义,它不可能彻底地回归(无论它被还原到多么逼真的程度),它不可能回归到它最初的语境中去。因此,各种各样的被延伸和翻译的原作,实际上重新构成了陈丹青艺术领地的素材。

13,陈丹青对它们的处理多种多样。这些完全异质性的原作被强行并置在一张画中,它们彼此抗争,对照,攀比,映射,它们相互激发和繁殖对方的意义,也相互削减和损毁对方的意义。也就是说,原作进入到一个新的艺术国度中来,它的最初语境和意义就被剥夺了。陈丹青现在是这个国度中的主人。他办一个画展,但所有的画面素材都是从前人那里抢劫来的。在这个意义上,他实现了本雅明一直未能实现的理想:写一本书,但所有的句子都是从别人那里摘抄而来。另外,他同样将自己的这些画作进行拍摄、印刷从而制定一本新的画册。这些作品来自于画册,但现在又重归于画册。它们在画布和画册之间反复地轮回。也许,有一天,陈丹青要画自己的画册……

陈丹青《王羲之十七帖及其它》,布面油画,440x200 cm,2019

14,这种对历史原作的摘抄和援引难道不就是所谓的当代性吗?陈丹青不认为自己当代,他的作品也不被认为当代,批评者说他既脱离生活,也不是在实验。但什么是当代?当代绝非所谓的时尚,不是站在时间的前列,引领着时尚。当代也绝非对于时代的直接回应。相反,当代就是要重新利用过去,要将过去植入现在。当代性对于现在的态度,就是要打破现在的同质性,就是让现在向过去纵身虎跳。何谓当代人?“当代人是划分和植入时间、有能力改变时间并把它与其他时间联系起来的人。他能够以出乎意料的方式阅读历史,并且根据某种必要性来‘引证它’,这种必要性无论如何都不是来自他的意志,而是来自他不得不做出回应的某种紧迫性。”(阿甘本)

陈丹青《书帖丛林之二》,布面油彩,228×202cm,2015

15,对于陈丹青而言,他自身的紧迫性,就是绘画在现在的停滞,就是绘画的末路感,他多次表示绘画已经无路可走。或许,对过去的特殊“援引”和征用,是打破这种绘画僵局的必要途径。实际上,从19世纪末期开始,绘画就一直处在僵局的状态,人们打破僵局的方式要么是对过去的特殊援引,要么是对异质性的特殊援引。将过去或者完全异质性的风格引入到现在,就是对现在僵局的摧毁和爆破。在陈丹青这里,这种时间上的“过去”,既可能是西洋画,也可能是中国画,既可能是正典,也可能是邪典;既可能是绘画,也可能是书帖。他用“过去”来爆破现在时刻,他用“书写”来爆破绘画体制,他用“邪典”来爆破经典法则(他偏爱那些匿名的民间绘画)。再一次,这是通过对过去和异质性的援引来突破现在的僵局。不过,这以画册为媒介的援引,是双重意义上的援引。这个援引不动声色,它看起来冷静、寂寞甚至被动,但是,在它缓慢而持久的过程中,在陈丹青以无比的耐心而进行的写生过程中,一种绘画的激情在缓缓地涌现。而那些泛黄和古旧的画册,在画布上低声吟诵出时间的回声。