来源:长征计划 徐瑞钰

9月21日,行星马克思第八次线下读书会“后历史魔法”在长征空间举办,我们邀请到策展人徐瑞钰领读威廉·弗卢塞尔的写作。弗卢塞尔将技术图像视为新魔法。旧的魔法以图像为媒介,会画图意味着操控崇拜的欲望流动机制。而要理解新魔法的作用,也要透过它如何改变了影像的产生与作用的本质来谈起。也许很惊人地,在弗卢塞尔的理解中,技术图像不仅是“对奥斯维辛的回应”, 是统合了“后历史”的整体现实的重要媒介,亦包裹着有待我们去践行的预言,也是基于此弗卢塞尔为我们提示了一种策略性的乌托邦图景。

(本次读书会的介绍请点击这里查看)

今天读书会的题目,“后历史魔法”,在威廉·弗卢塞尔的语境中实际上它整体指的就是技术图像。而“后历史(post-historic)”和“魔法(magic)”这两个概念在威廉·弗卢塞尔(Vilém Flusser)的理解中又是什么意思?我们要明白,当他谈到“后历史”,以及他所说的历史的终结不是在线性的历史的思维框架下来谈的,也就是说他并不是在以一种进化发展的眼光来认为人类和社会发展到了一个怎样终极的状态,而是恰恰相反,他的观点是认为这种线性的、发展的历史思维和叙述本身被终结了,这是弗卢塞尔所谓的“历史的终结”。而“魔法”在弗卢塞尔的语汇中主要指的也是这样一种非线性的或者环形的时空,例如最初人类的耕种和收获,四季更迭,就是一种魔法的时间。其实所谓“魔法”,就是事物之间相互调用和映照的这样一种关联,而不是一种因果必然的关联。

艺术家Fred Forest的影像中记录的威廉·弗卢塞尔

威廉·弗卢塞尔是上个世纪的一个离散的犹太知识分子,出生在捷克,后来二战期间为躲避纳粹逃难到英国,后又从英国移居到巴西,在圣保罗呆了30年左右,后来在巴西军政府独裁时期,才回到欧洲。在欧洲,他一开始在意大利,最后生命的数年则是在法国。他有一个特别有意思的特点,和他同代的很多离散的知识分子不一样,即在写作和讲座或采访中,他都是有着非常罕见的清晰和笃定的状态,讲话的时候是很有激情的,时常发表咄咄逼人、或有争议的言论,然后满意地抽一口烟,往座位上一靠等着看别人的反应。对于弗卢塞尔来说,他这样做的目的并不是要在辩驳中达到一个辩证的结论,从某种程度上来说他并不秉承辩证法。他看重的是在一个被打开的话语场中所有的可能性如何被激发出来。

弗卢塞尔关于技术图像(technical image)(他有时也称之为合成图像)有一个很有争议的观点,即“合成图像作为对奥斯维辛的一个回答”。在他看来,后奥斯维辛的现实就是技术图像的现实,我们能想到阿多诺(Theodor Adorno)当年有一个很著名的论断,就是“在奥斯维辛之后,写诗是野蛮的”。阿多诺认为,在奥斯维辛集中营这样一个无法设想的状态之后,人文主义以及所谓文明与野蛮之间的辩证失灵了,艺术和艺术的再现(representation)就都已经走到了尽头。另外,有一位很关键的关于大屠杀的学者拉乌尔·希尔伯格(Raul Hilberg),则认为战后应当有一种新的现实主义,例如他认为可以在一间美术馆空荡的大厅空间中央,把纳粹当时在集中营中使用的一个毒气罐放在艺术品支撑座上,就像一些美术馆里边如此来展示一个古希腊花瓶来作为一个时期的代表一样。在他看来,似乎无法想象无法描述的情形也都是一定有办法可以表现的。这实际上也是在战后很多的艺术形式和美学实践当中所涌现出来的现实主义的状态。与这两种观点对比,我们再来看弗卢塞尔关于技术图像和奥斯维辛的叙述。我们可以看到他的理解是认为技术图像即是要重新建构一个既超越再现的,也是超越现实主义的第三种可能。对于弗卢塞尔来说,奥斯维辛就像是清空了我们以往所借助和依赖于的所有这些通道,包括文明一直以来是怎么样来建构自己的这些渠道,因此我们也就不得不到达了这样一个表达自己的零度,也是由此进入了一个技术图像的现实,所有渠道之间的联结与联系都要被赋予新的内容,一个新的网络和系统被重新发明出来。他认为,其实在以往的哲学当中,对于图像一直是有一种比较敌意的状态,一直认为它是一种再现(representation),是一种复制品(copy)。但是,在技术图像的新生产方式中,图像不再是一种复制或模仿,而是一种投射(projection),或者说一种模型,直接成为了思想的清晰表述(articulation)与实现(actualization)。弗卢塞尔理解中新的技术图像是重构了一种整体现象,我们可以看到通过算法命令的系统,数字编码创造和传输图像,并且以此重新构造了我们的现实。在弗卢塞尔看来不管是艺术表达、文学还是影像,虽然在奥斯维辛之后都还仍然是可能的,但现在它们全部都只有在先经过了最极端的抽象,也就是二进制编码的这一“零维度”之后,才可以到达我们。

2019年4月10日事件视界望远镜拍摄到的黑洞为M87星系中心的超大质量黑洞,是技术图像的典型范例之一

在后奥斯维辛、后***的时代,我们如何面对现实?除了它毁灭性的一面,我们是否仍有可能从中构建出一种互相连结的理论,去对抗这种很多战后知识分子认为已经无法对抗的现实?当弗卢塞尔在讲技术图像的时候他当然有在指一种具体的图像现状,但他思考的不只是图像, 对他来说最关键的是在通过技术图像来思考整体的现实,就比如说我们前面提到现在的一切都是要通过了技术图像的媒介才重新成为可能。并且,在弗卢塞尔看来,技术图像的这个宇宙,统御性地重组了包括线性的历史观、前文本的图像、甚至作为方式方法的科学与技术,以及经济基础与结构等等在内的全部历史与周遭,把以往的一切全部都重新卷入和重组了,这其中也包括技术图像本身的政治经济基础。弗卢塞尔在文本中也提到,现实,未成现实的现实,也全部都一起进入了尼采所说的“永恒的复归”当中。当然了,图像,从弗卢塞尔所说的“前文本的图像”开始,一直到技术图像,它们从来都不仅仅是一个地图(map),而一直以来也是一个屏幕/屏障(screen),它在显现的同时也会掩盖和模糊了一些东西。而且我们还要意识到的是,所有这些媒介都不是中性的,而是都会有一些经济、政治、物质性的基础在里边作用。

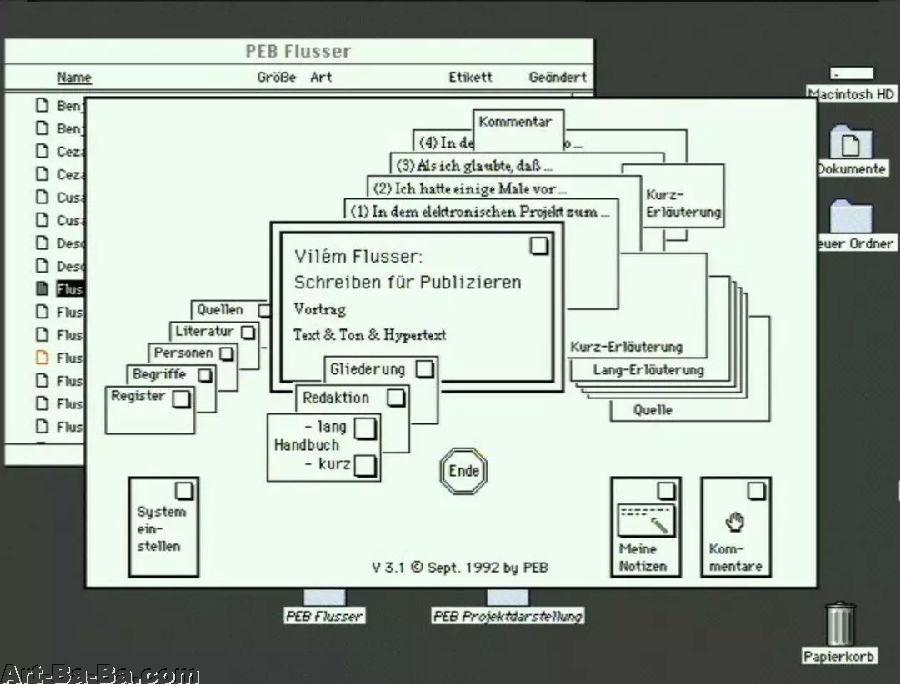

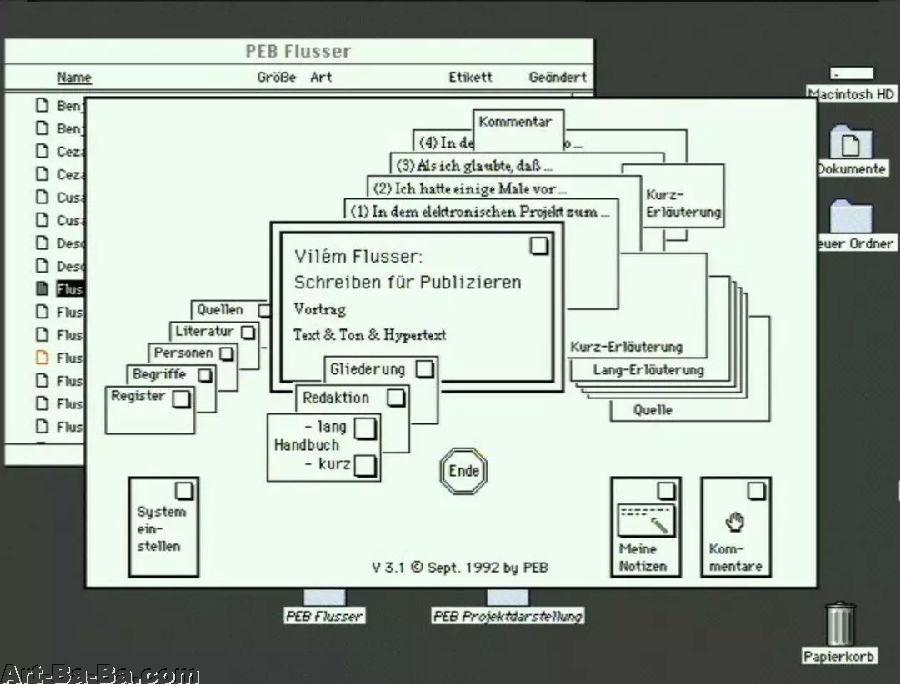

1989年卡尔斯鲁厄核研究中心委托的弗卢塞尔《超文本》(运行于Mac OS9)内容导卡界面

当弗卢塞尔说技术图像宇宙取代了文本宇宙时,他并不是认为书写终结了,他自己也在不停地写。他是认为一切都被重组了,书写变的不同了,变成了一种新的方式。在80年代时他还曾被邀请提供一个会被制作成“超文本”(hypertext)的源文本,在今天看来这种形式可能一点都不新鲜了,但在当时还是一个比较实验和超前的东西。他当时提供的文本就也是一个关于写作的文本。就像书写也没有使图像停止一样,新的图像也不会使书写停止 。对他来说,成为人就是要成为一个项目(becoming human as becoming a project), 写作对于他来说其实也是这样。他一直使用一个机械打字机来写作,所有的写作包括信件在内他都会留复写本,这些最后都到了在柏林有一个特别好的威廉·弗卢塞尔档案。

在他的叙述中,我们在历史中关注的很多东西都没有消失,而是以新的方式进入了新的情态。他有一本书叫做《姿态》(Gestures),他在这本书中就分析了各种各样的姿态,比如说写作的姿态、摄影的姿态、电影的姿态等等,他会通过具体的一个姿态,我们平常使用和看到它是一个怎样的形态,它又是经历过怎样的演变和被掩埋的历史,他对这个姿态进行特写一样的观察和分析,也用一种很典型的弗卢塞尔式的带有解构与投射色彩的方式,来做一个对某个姿态的考古。一些我们每天都在做的已经习惯的姿态,正因为变得无意识和机械化了,可能反而无法看到它究竟是怎么一回事儿,或进入去看到这里面都有一些什么东西。关于姿态,其实还可以举一个很通俗的例子来帮助大家理解,也许很多人早都已经发现过当现在人们掰开一次性筷子的时候,许多人都会做一个摩擦的动作,尤其是在美国是最为常见,我们可能会以为这是因为一次性筷子有一些毛躁所以要磨一下再使用;但其实一般来说现在筷子打开后都并没有磨的必要,而这个动作却有增无减。从这个姿态普及开来的时间点,虽然不能说成是确切的证据,但有人就考据到发现这个和当年《银翼杀手》这部电影流行起来的时间点是重合的,其实是哈里森·福特(Harrison Ford)在《银翼杀手》当中做了这个动作,因此后来变成每个人都在无意识地做这个动作,可能后来的有些人也未必看过《银翼杀手》,而只是因为人们都在做,所以也下意识地这样做,于是这个动作就这样被延续了下来。对于弗卢塞尔来说,同样,如果他要去考古姿态,他更多地是在谈姿态起作用的方式,以及最开始使它能够开始作用的源头。他对于图像的考古其实也是一样。

哈里森·福特在《银翼杀手》中磨筷子的动作

如果技术图像已经无孔不入,我们的一切都要经过它的编码,我们也可以反过来看,如何重新利用这些编码,通过技术图像这一义肢(prosthesis),来处理,以及游戏于所有这些渠道当中。在这里我们还可以去联想威廉·弗卢塞尔本人的一个特点。因为他的经历,所以他会熟练使用很多包括法语、英语、德语、捷克语、葡萄牙语在内的语言。但是他所出生的捷克的犹太人社群其实是说高地德语,是德语的一种非常古早的形式。后面不管他在说什么语言的时候,都有高地德语的痕迹,能感觉到他故意地在将辅音着重发出来。这种高地德语已经成为了一种编码,对于他来说,却不是一种需要克服的东西,而是一种他可以反过来利用这种编码来自由游戏于语言之间的方式。

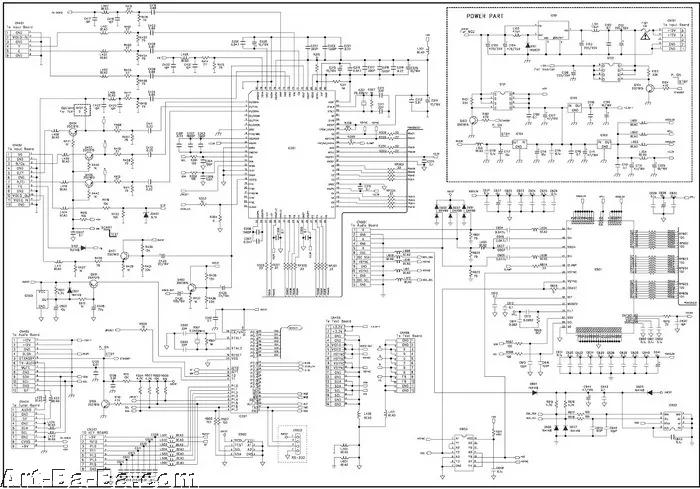

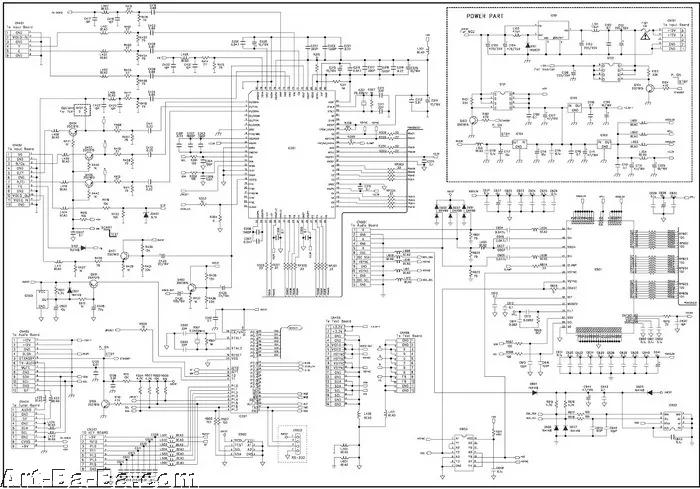

是通过诸多的装置和设备,使得技术图像成为可能的。而我们又通过技术图像这一义肢,这些设备、数字编码、0和1,极度的抽象,给我们提供了一个进入更广泛世界的可能。弗卢塞尔提到说以往的技术都是模仿肢体,而现在第一次地,技术模仿神经系统。他认为因此这是一种首次向着精神性和非物质性的革命,继而在《收缩》(“To Shrink”)这篇文本当中,弗卢塞尔从日常和美学中捕捉到一种态势和倾向,即事物在趋向于越来越小以至于消失的物质实体以在新的情境下更好的达到其效用。在这里我们不仅可以想到所有那些从我们日常视野和生活区域外被隐藏起来的仍旧体量庞大的技术基础设施,或是隐形或无形的巨大的系统结构;同时也可以想到弗卢塞尔说到的,技术图像的数字编码0和1,以及一种点状的,甚至粒子化的状态似乎已经是最小的状态,但这种量子层级的小从另外一种意义上来说其实反而是包含着一种巨大的、我们以往所没有办法理解或掌握的现实和信息量。如果要站在量子物理的角度来说的话,这些微观的粒子形态,它就是形成了世界宇宙万物的本源语言,而使用这种语言的媒介似乎也就意味着是可以接触到宇宙本源的媒介。当然,我们也不能只是从量子物理学科的这个角度来理解,而是说我们还可以看到在这样一种叙事和媒介作用下,整个现实在新的媒介现实内被解构,而我们日常面对的具体的时空和事物全部也都被打碎成了粒子化的状态。

在我们阅读的《收缩》这篇文本中,我会看到他潜在的方法论其实也是一种较为德勒兹式的从一个特定的时刻出发,一个具体的时刻或事物就像是一个结晶体(crystallization),我们可以去探究它当中所包裹和凝聚的东西,以及它的每一个表面和面向上都映照和显现了什么。而就像他在文本中提到的,所有曾经占据过统御地位的媒介形式,或是主导过人们思维的事物和方式,我们会看到它们都会在新的情境中收缩并被吸收进新的媒介现实当中。站在新的情境和语境下来重新回溯历史的话就会有新的话语和表达,其实我们还可以发现弗卢塞尔他自己其实也是站在技术图像的角度和当下来重述了历史,比如说他会把语言都看作是编码,就也是一个这样的例子。我们还可以看到作为零维度的技术图像是如何建立一个叙述的:按弗卢塞尔的说法,我们其实在最开始的时候,人类和动植物等其它生物都共享着多维度的世界;而当人类开始使用工具的时候,就相当于进入了三维的,我们可以来进行把握和操作的世界;接下来当人们开始使用图像的时候,也就进入了二维的平面的世界;再后来当人们进入文本的时候,或者说进入线性叙述的时候,我们也就进入了线的一维的世界;而在当今技术图像的现实中,我们又进入了零维的世界。每一次这样的变革都是对一种危机的回应,比如说零维度的技术图像是对线性叙述的危机的回应,虽然每一次这样的回应并不直接意味着对危机的解决。弗卢塞尔也并不会站在线性历史的角度认为从多维到零维这是进化或说发展(progress),他是有一种更结构性的眼光,对他来说这应该更像是一种过程(process)。也就是说我们是一直在一种结构性过程当中。如果要理解何为过程,我们就需要回到关于结构性与系统性的问题,在一个结构或系统当中,当结构本身以及结构中的事物发生变化和演化时就是我们所说的过程。事物都是处在彼此相互联结的网络当中,在弗卢塞尔的语境中,人类和其它的事物其实都是世界上的作用体(functionaries),都在发生着作用,虽然是各不同的作用,当它们作用或彼此作用时,也就是处在了过程当中。我们的局面是由各种因素和事物在彼此的关联中不断相互作用而一直演化变化的,而这个结构是会在这种内部作用下不断变得越加复杂和层叠的。因此人类的演化,以及历史当中的任何一个状态,我们都可以不要把它看成是有一种黑格尔式的绝对精神在作用,也就是说不要看成是在有一个外部作用力的所导向的、有终极目的的模式。相反,我们在这里可以看到的是所有的东西都在内部的结构性的互相作用中导致我们到达了现在的这一层零维度的技术图像的层面。

弗卢塞尔很看重作用性(functional)。当事物都在往最小的状态当中收缩,这同时也意味着大的东西都被放到一个不可见的地方,这样才能够使得整个系统更好地作用。像网络就都会有很大的集群处理器,但却被隐藏在我们的日常生活环境之外了。我们今天面对的现实中,电视、电脑、手机这样的仪器都是内部结构性很复杂的东西,但是它们的作用性是一种非常简单的作用性,具有简单的操作。电脑程序本身是很简单的一个结构:它是二进制编码0和1之间的关系的结构,但是编程本身又非常复杂。因此弗卢塞尔提出,事物的结构性与作用性的繁简并无相互决定的关系,无论是简单或复杂的结构我们都应该致力于去让它发挥复杂的作用性,如果沉迷于简单的作用性就会意味着精神和智识上的堕落。到最后,所有这些事物的作用性都取决于使用者本身。他认为人类的主观能动性其实存在于我们怎么去操作这些东西上面,这里面也就产生了所谓游戏的状态。在这里,我们可能会联想到赫伊津哈和情境主义式的理论,从美学上席勒也有论述过“人只有在游戏的时候才能成为真正的人”。类似地,威廉·弗卢塞尔同样也从艺术上看到了很多可能性。其实关于这种游戏的实践,在弗卢塞尔身边有很多人当时已经在做了,甚至从更早开始。我们可以看到他的关于对话和联结的网络体系来对抗一个单向的传播机器的理论和布莱希特的关于媒介的政治理论之间的关系, 以及早期的魏玛时期的工人广播运动,俄国吉加·维尔托夫的电影小组,和后来60年代的以广播电视为媒介的艺术家小组等等这些的影响我们都能在弗卢塞尔的理论中捕捉到。

当弗卢塞尔提到电影的时候,他说到导演作为上帝式的存在。这当然也是一个很流行的类比,人们经常会说在一个电影的世界或者宇宙里导演就是那个宇宙的上帝一样。而导演愈发像上帝的地方也在于他/她虽然创造,设置和调度,但却并不全然去掌控和决定一切,就像上帝一样,在一个设定之后,并不会去干预这个世界里的每件事,而是说事物会在这当中有一个自己的,带有偶然性的发展和互动,这当中是有一定不可控性的。电影也是一样,无论是在拍摄或是在之后的每一次放映的过程当中,无论是演员之间,演员与场景和事物之间,操作摄影机的人与摄影机机器的运作,又或者说影片在放映当中与放映设备,显示设备,周围环境,观众等等这些产生的关系,对于弗卢塞尔来说真正的电影姿态其实是在这样的电影时空当中的。在弗卢塞尔看来,导演和上帝的类比关系,他认为也在于电影的开头和结尾是重合的,就像世界的开头和结尾对于上帝来说是重合的,这也同时意味着从某种程度上来说电影也是没有开头和结尾的,意即没有从线性叙述意义上来讲的开头和结尾:它是关于发生(happen),而不是关于事件的。历史正在这个电影的过程当中发生,而不是对已经完成的事物的叙述。电影的这个位置其实是一个超越历史的位置,是一种元历史的姿态,就像“历史唯物主义”是一个元历史的姿态一样。他也提出说有一天我们可能会看到关键性的历史时刻在屏幕中发生,而非发生在这个时空。其实这从某种程度上来说已经成真了。在他那个时代,可能很少有人会从这样角度理解电影。但今天,从他当时对于电影的叙述中,似乎我们脑子里会很容易想到另一个东西,就是一些艺术家今天会直接用电脑来生成的影像,在这样的影像当中其实把我们刚刚说到的弗卢塞尔关于影像时空,还有观念生成(conception)直接构造和成为情景的叙述体现得非常明显。

2015年在西班牙由Holograms for Freedom组织的全息影像游行,抗议对于示威的限制

可能很多人会觉得弗卢塞尔是一个预言家一样,他的主要写作都是在60-80年代,但却十分贴合今天。但其实更多是因为当他谈当时的现状时在这个现状里有包裹已经开始显形的即将到来的时刻,他敏锐的捕捉到了这些蛛丝马迹。所以我们也能看到所有在今天我们觉得像是他预言成真的部分其实都反而是非预言的部分,是他其实在谈他当时所处的当下,只不过在日后才愈加被凸显出来的当时就已经在场的现实。而所有我们觉得似乎还未成真的部分其实也是他谈的比较乌托邦式的东西,而他在谈这些东西的时候也并不是在预言,而是在提供一种可能性,一种策略, 即我们可以如何来做。直到今天,这些策略也是我们可以前进的一个方向,是可以展开工作,或者说展开游戏的方向。在这个层面上,现实是需要我们去不断建构的,预言在这里不是一个可以自我实现的预言,而是需要被践行的语言,是有待我们去践行它才能成真的预言。当线性的历史叙述被打碎成点状的粒子化的现实,这些数量无穷的点每一个都包含着一个完全不同的世界和可能性,而如何从这些点出发,继而打开这些可能的未来,是我们需要进行的工作。