来源:典藏Artcoco 文:Lisa Catt

丁丁·乌利亚,《饵》,2009,装置(图片提供:艺术家与香港奥沙画廊)

1998年5 月雅加达发生的一系列暴乱中,印尼华人遭遇了大劫难,迫使印尼艺术家胡丰文(FX Harsono)与丁丁·乌利亚(Tintin Wulia)去探索他们自身的中国传统,正视从小到大所感受到的一种无法改变的差异性。从一开始,他们对文化传统和身份认同所进行高度个人化的探索不可避免地与对印尼国家观念和历史的质问连结在一起。在暴乱发生前几年当中,胡丰文和乌里亚的创作大量汲取个人和祖先的记忆,传达了一种深层的文化角力——他们原先对自我和社群的感知因着一连串种族攻击的爆发而连根铲除。这两位艺术家对单单华人被视为与其他印尼人不同并受到孤立深感不解,因此开始挖掘他们家族长期以来噤声不谈的历史,让自身的差异经验与数百年来世世代代的印尼华人所面对的歧视产生碰撞。这些艺术家以国家叙事为背景,梳理出个人的叙事,质问了决定印尼社会归属感和身份认同的主要构成——种族、政治和历史遗产。虽然这些主题仍属于这两位艺术家今天创作的一部分但若审视他们过去十五年来各自的作品,就会明白他们两人已经在往非常不同的方向发展。

胡丰文生于1949 年,是典型的行动主义艺术家。他擅长将复杂的社会政治问题转化为简单而具惊人视觉效果、同时极具观念深度的作品,这使得他成为印尼当代艺术的领军人物。70 年代,胡丰文是最先勇于打破印尼现代主义运动传统、以引进大胆想法和前所未有的创意来打破现状和激发想象力的少数艺术家之一。他自此一直致力于创造动人心弦、富有革新精神、敢于质疑的艺术,在40 年间产生了一系列令人赞叹的作品。胡丰文成长在天主教家庭,他的父母具有华人血统,能说流利的印尼语(Bahasa)和荷兰语以及一点普通话。胡丰文记得自己到青少年时期,家人一直遵从许多中国习俗,例如过春节、去祖坟祭奠。他幼年时也上了好几年华校。这种语言关系以及融合、混血的生活方式,是印尼“土生华人”(peranakan Chinese)的特征。“土生华人”这个词传统上指的是有着中印尼混血的华人,现在则用来表示在印尼群岛出生、并且家族已在印尼生活了好几个世代的华人族群,他们说着流利的印尼语或印尼方言,并且极大程度地接受了印尼本地的文化。1

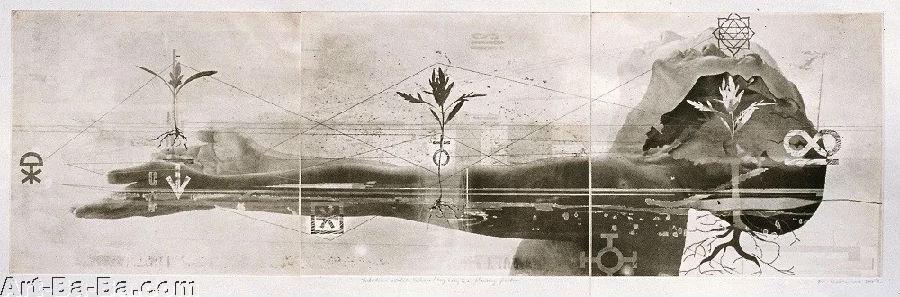

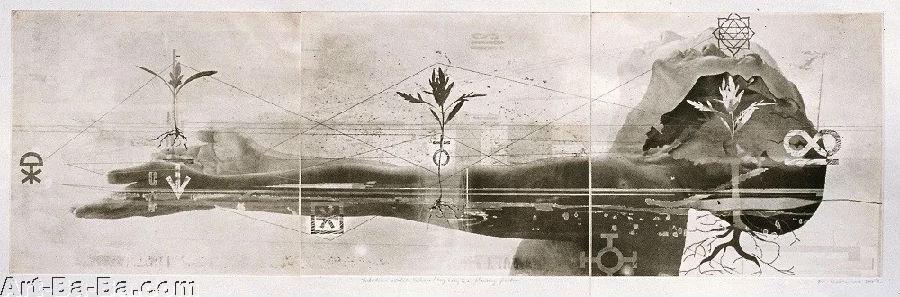

胡丰文,《我的身体是一个场域》,2002,光刻,纸本,57×126cm(图片提供:艺术家)

胡丰文在一岁到十岁的形塑期,通过共同生活的爪哇外婆接触到印尼的传统和文化。这种双重文化的教养方式却面临过一个极大的挑战:受国家支持、针对印尼华人的暴力和歧视,在胡丰文的青少年时期烙下了印痕。1965 年和1966年间,印尼政府从社会党独立运动领袖苏加诺(Sukarno)改由以军队为后盾的苏哈托(Suharto)专制政权执政,在残暴的反共清洗政策下,许多华人因被指控与中国大陆有政治关系而丧命或遭到逮捕。2在这期间,胡丰文记得他父亲把任何有关华人族群活动的家庭相片都烧掉了。这些相片可能会对家庭不利,被视为意图动摇国家安定的证据。胡丰文记得高中一年级时曾被政府官员要求参加一项聚会,以“证明他效忠印尼”。幸好他父亲坚持要他留在家里:那些参加的人都被强迫对G。C。D嫌疑分子进行屠杀。3 那时候**了一连串带有歧视的政策和公民权法。

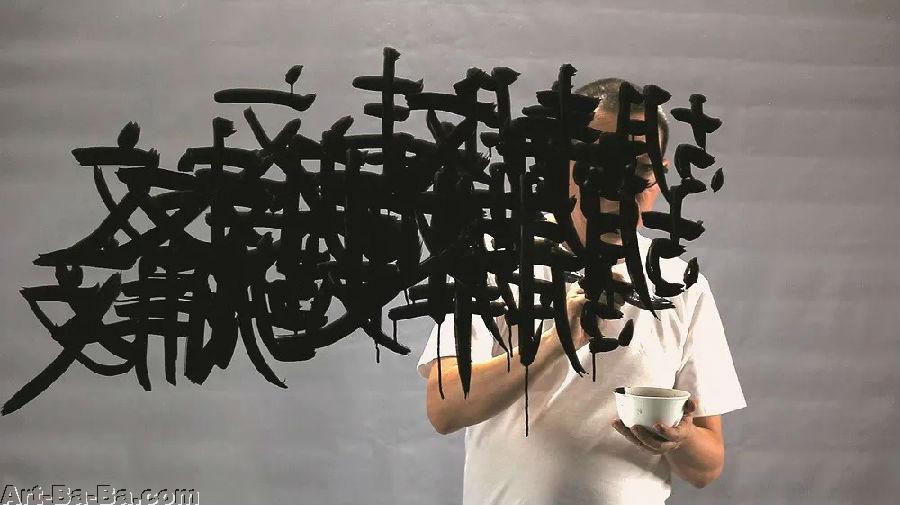

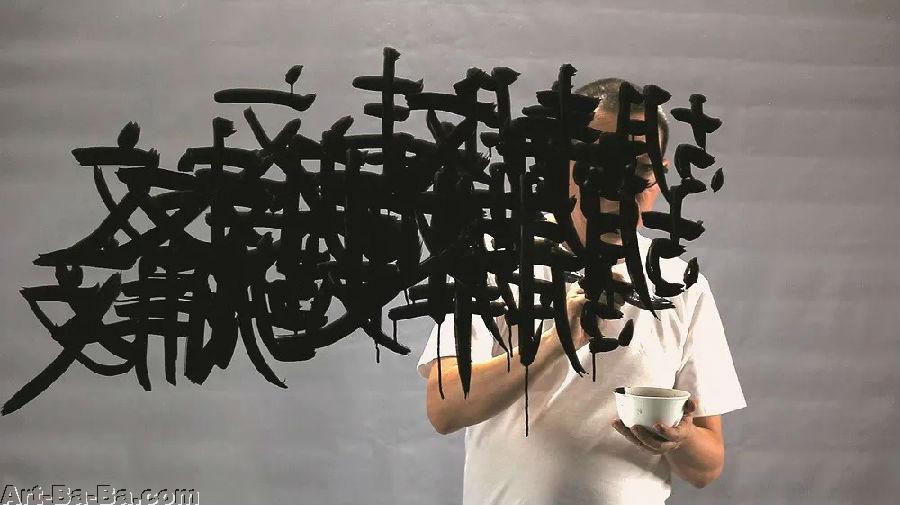

胡丰文《重写被擦掉的东西》,2009,行为/装置,木藤椅、大理石木桌、墨、纸,行为录像,尺寸可变(摄影/Susannah Wimberley、图片提供:艺术家)

苏哈托的同化政策禁止任何有关华人的符号或表达,强迫印尼华人放弃他们的文化认同,并接受“官方建构的本土文化。”41966 年起,政府禁止使用中国文字,华文媒体被迫关闭,禁止进口中文刊物,华人学校和社会政治组织被关闭,任何中文的使用都遭到强烈遏止。印尼华人群体的成员也被迫将名字改为听起来更像印尼人的名字。5 这也导致艺术家胡丰文改名为 FX Harsono。FX 源自法兰切斯科·泽维耶( Francisco X**ier),是胡丰文受洗时母亲为他选的圣名,在后殖民时期的印尼,荷兰殖民统治的识别符号甚至优于中国符号。尽管如此,和许多其他人一样,他的改名仍不足以证明他的忠诚度。作为同化政策的一部分,胡丰文也必须正式“成为”印尼公民。这意味着一连串繁琐的行政手续,要求他必须放弃他并不存在也从未有过的中国公民身份6。如果考虑到胡丰文早年经历到的这些国家支持的暴力和种族歧视,那么他从进入美术学校一开始,艺术实践就具有强烈行动主义意识的特征就一点也不让人惊讶了。他对印尼现代主义大师那种使用绘画和雕塑来表达深层个人情感、裸露自我灵魂的方式丝毫不感兴趣;同时,他对学院和国家所鼓励的尊崇历史和民族主义的叙事也不感兴趣。他希望自己的艺术能够成为社会改革的工具,成为人民的声音,成为人权和平等的榜样。考虑到苏哈托执政期间的政治气候,他追求的是一条极具挑衅和危险的道路。监禁和肉体惩罚的恐惧被利用来使艺术去政治化,也让许多艺术家留在国家授权的学院阵营里头。7 这是苏哈托极力施展中央集权和消除印尼社会各个面向之间差异的延伸:一个无发言权和均质化的公众绝无可能威胁他的铁腕掌控。尽管如此,胡丰文依然保持抵抗的姿态,坚持站在改革前线,对形成印尼新的社会、政治和文化语境的力量作出回应。

丁丁·乌利亚(Tintin Wulia)生于1972 年,接受过建筑和电影配乐的双重训练,拥有许多在海外居住和旅行的经验,创作涵盖装置、行为和录像。她多样化的背景无疑造就了她对空间关系和符号学的理解,由此产生隐喻丰富、极具说服力的作品。虽然乌利亚晚胡丰文二十多年出生,但她和胡丰文一样,来自深受苏哈托政权的政策和行动影响的印尼土生华人家庭。1965 年反共大清洗期间,乌利亚的祖父被抓走,他在巴厘岛的家也遭到洗劫和烧毁。她的祖母顷刻间变得一无所有,她其实早对这个情况很熟悉——1945 年,她自己的父亲也在类似情况下被抓走。沿袭已久的受歧视经历让整个家族心怀恐惧,他们因此将自己痛苦的经验笼罩在隐秘之下。这个隐秘与苏哈托政权的镇压混合在一起。乌利亚的父亲正式改姓,“廖”(Liauw)变成了乌利亚(Wulia),并且放弃子虚乌有的中国公民身份来行使他的印尼公民身份。虽然他们家庭已经在印尼生活了超过一百年,他们的华裔身份似乎仍旧在为他们惹麻烦。

乌利亚的直系亲属都留在巴厘岛,而许多其他亲戚尽管不会说普通话,但都离开印尼去了中国。的确有许多印尼华人因为受到威胁、感到危险而逃去他们从来没有居住过的“故乡”。作为下一代的成员,丁丁·乌利亚从未经历过这些事件。然而,早在六岁的时候,她就强烈感受到自己与其他印尼人不同。8 她整个童年和青少年时期并未询问为什么自己有这样的感觉——她家人对过往历史保持沉默,暗示了最好什么都别问。这个不质疑的态度明显塑造了乌利亚早期对何谓华人的理解,她在潜意识层面接受了自己“生来就是有罪的华人”,并且“理应受到歧视。”9尽管如此, 1998 年5 月暴动的时候,她开始解构这样的感觉。视觉艺术成了她探索家族历史并开始理解内心对“差异”的感觉。十五年之后,乌利亚作为“他者”的成长经验仍旧驱使着她的艺术实践。

1998 年5 月21 日苏哈托下台前的几个月间,政权交替的势头以惊人速度积蓄着能量。面对1997 年亚洲经济危机所引发的人民普遍不满,政府过去的铁腕控制开始松弛。在这之前,除了恐惧、高压和武力外,苏哈托还设法透过其专制政权于“新秩序”时期资本主义政策下见证的经济成长来掌控局面。他为数量不断增加的印尼中产阶级提供的这种安全和稳定充当了苏哈托独裁统治和社会保守主义的正当理由,然而当经济崩溃时,这个理由就受到了严重质疑。10 充斥政府各个阶层的腐败意味着经济复苏陷入停滞,造成国家长期经济不稳定。随着印尼经济困境的加深,社会也愈来愈动荡不安。雅加达和日惹的年轻人动员了起来。各大学校园爆发了大规模示威活动,学生抗议“贪污腐败、官商勾结和裙带关系”——他们要求民主改革,结束“新秩序”。11

随着学生示威浪潮愈演愈烈,政府的回应也日趋暴力。军队采取的暴力手段并未终止暴乱、恢复“稳定”,反而更加深了人民的反抗。12 这一愈演愈烈的危险情势于1998 年5月12 日达到了巅峰:在雅加达,军队开*镇压示威分子,打死了四位特利刹蒂(Trisakti)大学的学生。*声让整个雅加达爆发了摧毁性的骚动浪潮,并且蔓延到泗水(Surabaya)、桫椤(Solo)和棉兰(Medan)等地。雅加达大部分地区都遭到打劫破坏,超过一千人(绝大多数是打劫者)因困在失火的商场而丧命。虽然示威学生明确地将愤怒矛头指向政府,而且就只针对政府而已,然而随后引发的更大规模的暴动则因高涨的反华情绪,落入种族暴力攻击的历史模式。13 14 这为印尼华人社群带来了严重后果。华人经营的商店和公司被打劫,一般被称为华人区的房子遭人纵火,许多华人妇女遭到强奸。当时在万隆(Bandung)的丁丁·乌利亚,不只深刻感受到印尼华人社群所充斥的集体焦虑,同时也陷入一种深深的怀旧情绪当中。

丁丁·乌利亚,《暴力对待水果》,2000,单频录像,3分4秒(图片提供:艺术家与香港奥沙画廊)

对乌利亚童年烙下印痕的恐惧和沉默——她称之为 “情感记忆”的东西——突然与自己的第一手经验相互擦撞。15 艺术家把这个联结的时刻:过去与现在、情感与事实之间的联结,视为她在印尼历史情境中开始理解自己的族群以及回顾她视觉艺术转向的关键。录像作品《暴力对待水果》(2000 年)是她对1998 年骚乱的第一个回应。影片记录一颗柿子被切分和食用的过程,配音则是偷听到两人讨论柿子的对话:柿子原产地是中国,但通常被误认为来自日本。他们并未提及印尼政治或历史。尽管如此,对话仍言外有意,并且捕捉到华人成为种族主义和歧视的牺牲品的隐患。关于这件作品,乌利亚说道:

若我是华人而你不喜欢我……你会认为你是对的,因为你有充分的理由憎恨华人。

然而若我跟你是同一种族或同一群体而你不喜欢我,你会认为这只是针对我个人而已。16

这段话表达了她开始体认到印尼华人长期承受的社会偏见以及(错误)感知如何随着时间而获得意义。当未受质疑时,这些态度就产生了一种“他者化”的污名并且导致歧视待遇的正常化。

胡丰文,《焚烧的受难者》,1998,行为/装置,烧焦的木头、金属框架、烧焦的鞋子、录像(图片提供:艺术家)

另一方面,胡丰文对五月暴乱的回应很直接,与乌利亚小心编写、充满隐喻的诠释形成鲜明对比。他的行为装置《焚烧的受难者》(1998) 粗陋而具对抗性,明确地捕捉了暴乱之后所直白流露的愤怒和震惊。胡丰文的这件作品虽然极具张力——艺术家让九个木头做的躯干着火——但完整保留了艺术家坚决不变的情感;他的沉着相较于当时普遍的焦虑显得突兀。作为对印尼公民暴力模式的一个大胆抗议,《焚烧的受难者》浓缩体现了长期以来定义胡丰文艺术实践的批判倾向。然而,印尼的变革迫在眉睫。暴乱发生后一星期,苏哈托在强大压力下被迫辞职。紧接着展开的社会政治改革时期,称之为“烈火莫熄”运动(reformasi),旨在建立过去32 年独裁统治所阻挠的民主价值和多元主义。17 随着政治气候的转变,胡丰文的艺术也发生了改变。1. Charles A. Coppel, “Historical Impediments to the Acceptance of Ethnic Chinese in a Multicultural Indonesia,” in Chinese Indonesians: State Policy, Monoculture and Multiculture, ed. Leo Suryadinata (Singapore: Eastern Universities Press, 2004), 20.

2. Jemma Purdey, “Anti-Violence and Transitions in Indonesia: June 1998–

October 1999,” in Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting, ed. Timothy Lindsey, and Helen Pausacker (Clayton: Institute of Southeast Asian Studies, 2005), 15.

3. H. G. Masters, “This Is History,” Art Asia Pacific 85 (September–October

2013), 117.

4. Chang Yau Hoon (云昌耀), “Assimilation, Multiculturalism, Hybridity: The

Dilemmas of the Ethnic Chinese in Post-Suharto Indonesia,” in Asian Ethnicity, 7, no. 2 (2006), 152.

5. Leo Suryadinata, Chinese Indonesians: State Policy, Monoculture, and

Multiculture (Singapore: Eastern Universities Press, 2004), 3.

6. Hendro Wiyanto, “Truth, Beauty, and Harsono’s Quest,” in What We

H**e Here Perceived as Truth, We Shall Someday Encounter as Beauty (Jakarta: Galeri Canna, 2013), 9.

7. Enin Supriyanto and FX Harsono, “Determinisms in Art Vocabularies and

Interaction between Art and Politics in Specific Historical Conditions,” 这篇论文发表于2013年4月13日香港Para Site 国际研讨会。

8. Clementine Wuli*****iolence against Fruits: The Intricacy of Racism in 3

Minutes,” http://violence. 胡丰文,《在雨中书写》,2011年,行为/装置,木椅、桌、24吋电视机、单频录像,6分11秒,尺寸可变(图片提供:艺术家)

wulia.com/pr/vaf1.pdf/.

9. Tintin Wulia, “The Name Game,” Inside Indonesia 93 (2008), http://www.

insideindonesia.org/w.eeklyarticles/the-name-game/.

10. Iola Lenzi, “Art as Voice: Political Art in Southeast Asia at the Turn of the

Twenty-First Century,” Diaaalogue (2011),

http://www.aaa.org.hk/Diaaalogue/Details/1057/.

11.Karen Strassler, Refracted Visions: Popular Photography and National Modernity in J**a (Durham,NC: Duke University Press, 2010), 8.

12. 同上。

13. 在军队开*镇压过后,暴乱分子将矛头指向华人商店和族群,印尼爆发的政治紧

张关系(学生抗议)迅速上升成为反华暴力。当时的紧张气氛落入大家习以为常的

模式——数百年来印尼华人是印尼所有问题的代罪羔羊。

14. Charles A. Coppel, Studying Ethnic Chinese in Indonesia (Singapore:

Singapore Society of Asian Studies, 2002), 17.

15. Wulia, “The Name Game.”

16. Wuli*****iolence against Fruits: The Intricacy of Racism in 3 Minutes.”

17. Suryadinata, Chinese Indonesians, 4.