来源:视觉中国协同创新中心

利奥塔与艺术家雅克•莫诺里(Jacques Monory)的谈话

哲学与艺术之间的利奥塔

lilas/译

近三十年来,几位法国”后现代哲学家”一直对美学思考和视觉艺术有着高度影响力。一个突出原因是他们的思想并不对图像世界和概念世界做区分。这种开放性不仅强化了知识的创造力和对艺术与哲学的理解,也细致了对形式词汇的认知及其在艺术构思与表达上的可能性。在所有"法国后现代哲学家"中,让-弗朗索瓦·利奥塔是卷入视觉艺术最深的一个。他深受视觉艺术家的启发,也反过来影响了艺术家对艺术的看法和他们的各种艺术活动。他奋力将视觉艺术的形式从所有意识形态的束缚中解放出来,清楚地阐释了视觉艺术的创造性和实验性特质。因此,视觉艺术获得了更佳的机会去跨越预先设定的边界,开拓新的视野,揭示意想不到之物,同时——用新的方式和自身的语言——启发伦理和社会思考。

利奥塔毫不怀疑,1980年代及随后的几十年里,起源于启蒙思想的现代解放计划渐渐失去了其哲学有效性,甚至失去了可信度。这个计划无法再被看成修复社会、文化和认知问题的普适工具。很大一部分原因是,这个计划在二十世纪和新千年里经常在可笑的伪装下变成压迫。

但是利奥塔所强烈反对的这个实体或者说统一体到底是什么呢?在他《后现代状态:关于知识的报告》(Postmodern Condition: A Report on Knowledge)一书(法文版出版于1979年)中,他将这个统一体称为“大叙事” (le grand récit)。“大叙事”起源于法国启蒙运动和德国唯心主义,延续在马克思关于人类解放的梦想中。尽管这种“叙述”有很多积极影响,却从未有童话般的结局。在我们的时代——在“后现代状况”下——知识与权力的“大叙事”已经瓦解。不仅因为它们对一致性的追求导致压迫,也因为它们的概念和策略在信息社会非物质知识的迅速流通面前如此无力。这种局面在二十世纪90年代末和二十一世纪初严重加剧。

利奥塔在书中深入分析了信息社会对艺术、研究和知识传播的多方面影响。信息技术相当轻易地改变了知识与艺术生产的基本条件。显然在他看来,技术在社会与文化空间中的压倒性优势(technology’s one-sided imprinting)要求为发展这样的知识形式让出位置:不服从技术项目的局限性,也不迎合统治权力和资本利益,而是加深我们对社会/文化空间中的差异(nuances)与多样性的理解(的知识)。尤为重要的是承认这类知识无法通过各种信息技术传播,因此也就有被遗忘的危险。

他称为“小叙事”(“le petit récit”)的叙述形式就是这样的一种知识形式,他称其为“后现代知识”,定义如下:

后现代知识并不仅仅是政权的工具,它可以提高我们对差异的敏感性,增强我们对不可通约的承受力。它的根据不在专家的同构中,而在发明家的误构中。

关于“小叙事”,利奥塔指出“这一形式仍然是富有想象力的杰出发明”。他与“大叙事”决裂,将对话与创造性活动放在在他的认知空间的显著位置上,同时完善和提高个体艺术形式的独特性以及与其他知识形式的区别。

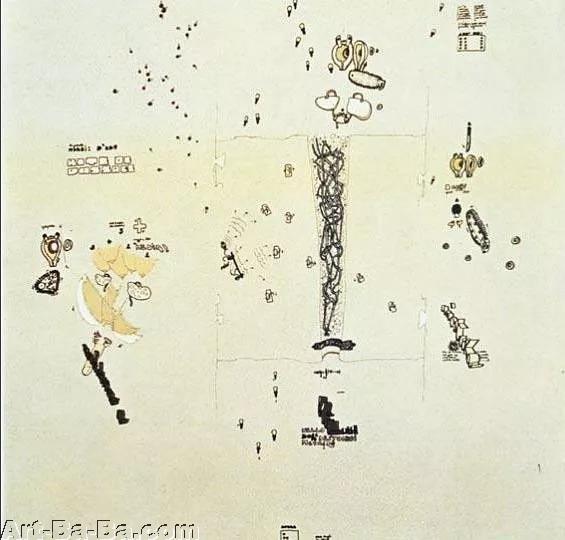

布鲁奇诺( Baruchello),C**ali docili, resi noncuranti, 1977

《后现代状态》法文版于1979年出版后三年,利奥塔完成了一篇论文《布鲁奇诺,在后现代时期绘制秘密》(Painting the Secret in the Postmodern Age, Baruchello, 1982),文章指出视觉艺术的图像创作与信息图像制造之间规则的差别。我们在这篇文章里遇到了直到后来才被界定清楚的美学理论的最初轮廓。事实上,日后布鲁奇诺的艺术为利奥塔的美学增添了新的维度和阐释。他意识到有一种来自视觉艺术的阐释对于理论的形成很重要。除了电子或数码艺术,视觉艺术的符号、形象和形式类别永远不会进入利奥塔所说的“遵循二进制的人工记忆”。

附在绘画表面的符号和标志不能用概念或范畴来转译。这就是为什么视觉艺术的第一要务就是表达所有概念(concepts)无法捕捉的事物。视觉艺术中出现的形象、情境、符号或者抽象序列,利奥塔描述为"叙述能量的仓库",它们创造出其他"叙事",并激发观众为自己创造一些叙事。视觉艺术不会传送毫不含糊的信号,它保留着秘密。因此,利奥塔将视觉艺术的时空描述为"不确定性的仓库",饱含强度与临场感的动力场。利奥塔指出,布鲁奇诺的画面看上去如交织字母(monograms)——《过渡仪式》(Rite du passage,1969)是很好的一例——“交织字母在视野中——不是指可见物,而是指既可见又不可见之物——注入一个伦理时刻。它们不是表意符号,而是强度的符号……可看的少,可想的多,在所有后现代作品中都是如此”。

布鲁奇诺( Baruchello),过渡仪式,1969

这可能会让人以为利奥塔说的是一件艺术作品仅由“小叙事”和装载能源的动力场构成,但是关于布鲁奇诺的文章显然不是这么回事。一件艺术作品也包含另一个更广阔的视角,他参照了康德,将其称为“崇高”:

“关于崇高的表述恰恰是矛盾的,快乐与痛苦都揭示某种事物的存在。想象无限时的愉悦,在作品中无法达到无限的痛苦,即使作品让人想到了无限”。

“崇高”的这一早期定义显然受到禅宗的启发。从1980年代一直到1998年,“崇高”成为利奥塔思想的一个核心概念,他不断地阐释并细化。他的话语——与让•鲍德里亚不同——思考深入,节奏轻松。在1988年于哥本哈根的皇家美术学院举办的研讨会上,利奥塔在一份对鲍德里亚的声明中描述了他的方法,当时他正与鲍德里亚进行着激烈的争论:

我认为在今天对思考来说最为必要的,恰恰不是逼迫着我们的急切(urgence),而是慢慢来,留些时间,浪费些时间。这是任何思考都需要的,也是我们称作“回想”(anamnèse)的思想工作的根本。时间逝去了。这项工作不可或缺,至少值得一试,不是为了理解,而是为了留住并召回被匆忙遗忘的事物。我觉得你所有的话语走向了单一的时效(prescription):“忘记并且尽快忘记”。我觉得我应该反对你的说法,因为我认为可能存在能够阻挡速度的秘密区域。我认为不忘记非常重要。

“崇高美学”恰恰就是这个被遗忘的维度,只能通过紧密而缓慢的思考节奏展开。十八世纪,狄德罗、特别是伯克(Burke)是“崇高美学”最彻底的建立者和拥护者。他们认为美学必要地开启了启蒙思想对理性的单边信仰及其对一致与团结的追求。但是,只有在康德的《判断力批判》(1790)中,“崇高美学”的轮廓才清晰呈现。在哥本哈根美院的那次讨论中,利奥塔这样描述“崇高”:

康德对“崇高”的思考是一次决裂,如陨石一般坠落在书的表面……这是关乎整个现代性的本体论地震。

马列维奇,Suprematism(White on white),1918

在文章《回答:什么是后现代?》(Answering the Question: What Is Postmodernism?)中,利奥塔表达了他对"崇高美学"的理解,并用沿着这一思路介绍了他对视觉艺术中的"后现代"与"现代性"的理解:

我尤其认为正是在崇高美学中,现代艺术……找到了原动力,先锋派逻辑发现了它的公理。

在定义“崇高感”或者“对崇高的感受”("the sublime sentiment" or "the sentiment of the sublime,")时,利奥塔结合了康德的阐释。利奥塔的阐释回答了人类认知对这一概念有何用处及其对艺术创作过程的影响。想象力所不能简化为单一效果的一切——暴风雨中的大海,无形或无限大——都唤起崇高的感受。用利奥塔的话说:

我们可以设想绝对的伟大,绝对的力量,但是任何为了让人"看到"这种绝对伟大或力量而呈现的物品都苍白无力。

不过理性能够思考想象力的危机,构想“崇高活动”的理念。相应地,痛苦被获得一种经验或者发现一种前所未有的巨大力量的喜悦所取代。对于艺术家来说,与“无形”或“原始自然”遭遇所产生的崇高体验,意味着从旧时代的规则和既定的模式中解放出来。为了抓住绝对的伟大,无限的和不可度量的伟大——这是无法被视觉化的——艺术创作的新原则被发现了。由遭遇“崇高”而来的经验被凝聚于艺术作品,在无限的空间中创造出意义的明确界限和密集单元。如丹麦美学家卡斯滕•尤尔(Carsten Juhl)所说:“对原始自然的干扰……产生了形式。面对无形的绝对伟大,作品开始设定边界。”

马列维奇, Dynamic Suprematism, 1915

在描述"崇高美学"在视觉艺术中的地位时,利奥塔写道:

不需要对(上述)观察多做补充就能勾画出崇高绘画的美学:作为绘画,它当然会“呈现”些什么,但是它也会消极地避免具象和再现,它会是马列维奇方块的那种“白”……我们在这些提示中发现了绘画先锋派的公理,因为先锋派绘画用自身的牺牲暗示视觉呈现所无法呈现的事物。

马列维奇(Malevich)本人这样描述自己的开创性经验:“我打破了色彩范围的蓝色边界。我进入了白色。我身边的先驱同伴们畅游(swim)于这片无限。我创立了至上主义(Suprematism)的旗语。游泳!自由的白色海洋,无限,就在你眼前。”利奥塔认为“崇高”是影响勇敢、创新的艺术家走入现代性及晚期现代性——也就是从浪漫主义的开始直到现在——的驱动力。在现代性中,对这种努力、这种决裂的忽视导致了形式主义和形式美感。在晚期现代性,也就是“后现代性”中,尤其在1980年代,上述的忽视产生了来自艺术史不同时期的丛生的引语、符号和形象。利奥塔将这一现象看成对趣味的传统价值的回归,他在后来的艺术潮流中看到了这一点:“超前卫主义(trans-**antgardism)、新表现主义,新主体性,后现代主义,等等:各种‘新—’和‘后—’"。

他特别指出,1980年代的绘画新潮流被贴上了新表现主义的标签,包括德国的暴力绘画、意大利的超前卫主义,美国的新图像(New Image)以及法国的自由具象(Figuration libre)。事实上,这些画家通常直接跨过文化历史的界线,创作出能够囊括整个艺术史网络的绘画。利奥塔借这些艺术家来斥责他们的许多同行对实验的压制:

“我们处在一个放松的阶段,我指的是时间的颜色。各处的人们都忙着终结实验,在艺术和其他领域都是如此”。

悖论的是,一些属于上述潮流的艺术家受到了利奥塔“后现代状态”看法的启发。特别是他在“非物质”(Les Immatériaux,1985)展览上对信息社会的非物质时空的各个方面的阐释。

Les Immatériaux展览海报,1985

“大叙事”的消解与包罗万象的乌托邦的失败在1980年代早期和中期的上述艺术家群体的绘画中留下了痕迹。得到表达的通常是根植于艺术家亲身经历的"小叙事"或私人神话。这些个人元素通过大量表现风格和个人笔触显示出来,比如德国画家伊门多夫(Jörg Immendorff)的《德国咖啡馆》(Café Deutschland 1977-78)。

伊门多夫, 德国咖啡馆, 1977-78

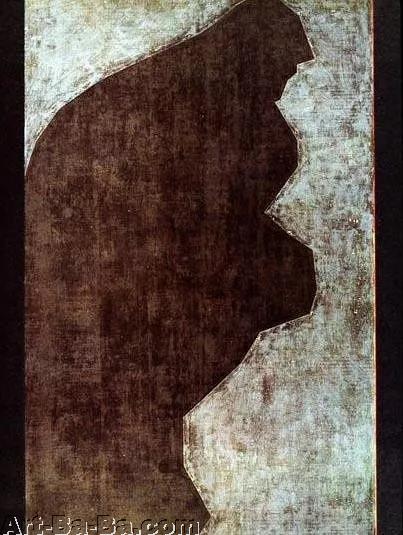

上述群体中的其他画家——特别是“新图像”的罗伯特•莫斯科维茨(Robert Moskowitz)、“暴力绘画”的彭克(A.R. Penck)以及丹麦“新绘画”的多特•达林(Dorte Dahlin)——涂抹简单的符号和轮廓——比如单色表面上的数字,对应的正是利奥塔对信息社会的阐释:一个身体、物质和人类行动迅速消失于编码与符号的地方。其他例子包括莫斯科维茨的《思想者》(The Thinker,1982),达林的《斯芬克斯》(Sphinx,1983)以及彭克的《标准》(The Standart,1982)。

只有到了后来,这些艺术家中的一些人才接受了利奥塔对新颖的、本身也很有趣的数码技术的关注,用他自己的话说,它强迫“我们重新思考人与宇宙的关系,与自身的关系,与自己的一贯意图的关系,他被认可的能力和他的身份。”

莫斯科维茨,思想者,1982

达林,斯芬克斯,1983

彭克,标准,1982

利奥塔对视觉艺术中的“后现代”的定义是与“崇高美学”及实验在其中的重要性密切相关的。事实上,他对“后现代”的定义是:……在现代中促使不可呈现之物呈现自身,拒绝良好形式带来的安慰,拒绝共同感受对不可能之物的怀旧之情的趣味,寻求新的表现,不仅为了享受,更为了更好地感受不可表现之物。

在“后现代艺术”中,新的艺术原则的创造是核心:

“(一个后现代艺术家)所完成的作品原则上不能被既定规则所宰制……这些规则与范畴是作品或文字本身所寻求的。那么,艺术家和作家在没有规则的情况下工作,为的是建立那些应该被建立的规则。因此作品与文字拥有事件的特征”。

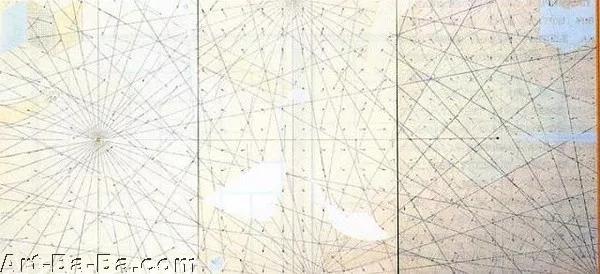

利奥塔将丹尼尔•布仁(Daniel Buren)的大型特定场地作品作为相应的例子,那就是《Voile/Toile – Toile/Voile》(帆/画布-画布/帆),首次展出于西柏林的Wansee湖(1975):“我们不是在进行教育,而是细化能够赋予艺术作品有效性的策略。对布仁来说,视觉层次中没有一级视图。他也不承认先验的空间和时间范畴。”

丹尼尔·布仁, 帆/画布-画布/帆, 1975

利奥塔主要在探讨无中心开放空间的抽象和极少主义艺术家那里找到“崇高”活动的清晰痕迹,他们包括布仁,还有唐纳德·贾德(Donald Judd)。

利奥塔将“崇高”活动的影响放在观念艺术中,指出这种艺术形式“或许是最没希望的形式,因此在某种意义上,它也是最有希望的形式,在它指向不可呈现之物时”。他想到的是约瑟夫•科苏斯(Joseph Kosuth)的观念艺术。

他认为,“崇高”在视觉艺术中产生的本质影响,是“崇高无外乎是感受到绝对(l’absolu)在作品中留下印记,不管何种形式的作品”。

约瑟夫•科苏斯,One and Three Chairs,1965

在《崇高与先锋》一文中,利奥塔扩展并修订了对“崇高”的分析。他着重细读了博克对崇高的诠释,还有巴内特•纽曼(Barnett Newman)的论文《崇高就是现在》(The Sublime is Now),而纽曼的巨幅绘画《英勇而崇高的人》(Vir Heroicus sublimis,1950-1951)启发了他的新诠释。纽曼绘画由一串红色序列组成——被五条纵纹“拉链”切断——原则上可以无限延续,赋予无界限的空间之感,也唤起崇高的情感。正因为《崇高就是现在》,利奥塔主张艺术作品是“一个事件,一次发生——海德格尔所谓的事件(ein Ereignis)”——也就是说,一个此时此地出现的行动。焦点在于创作的本质:“纽曼作品的‘主题’是艺术创作本身,是关于创作本身、关于创作的‘创世纪’的简短符号。”

巴内特•纽曼,英勇而崇高的人,1950-1951

事件——艺术作品创作的实质,而那个问题:“它是发生在此时此地吗?”也无法被证明,或者如康德所说,被呈现。正如利奥塔所指出的,对艺术家来说,这个“此时”——“崇高”——是对未产生之物的揭示,它还未被呈现,可能也无法被呈现。

“它正在发生吗?”是一个问题。这个问题充满强度、期望和痛苦。它类似康德对“崇高”的看法,但是失去了形而上学的内涵。因此,艺术作品成为事件,成为现实的标记,它让我们看到,概念、范畴、词语都不足以理解现实。在绘画中,色彩表达的是“不可表达之物”。因此,正如利奥塔所说,当他(纽曼)在“此时此地”寻找崇高(sublimity),他就与浪漫主义艺术的修辞决裂了,但是并未放弃其基本任务——对不可表达之物做图像的或者说表达式的证明。难以表达之物并不存在于一个“那里”(là bas),不存在于另一个世界或另一个时间,而是存在于此:“它发生了”。在绘画艺术的定义中,不确定性即它的“发生”是色彩——绘画。色彩、绘画作为发生或事件是无法表达的,也正因如此才需要证明。

1982年,利奥塔找到了“崇高就在此”的另一个例子,那就是荒川修作(Shusaku Arakawa)的艺术:“一幅荒川的绘画——比如《空车站,1号和2号》(Blank Stations, no 1 and 2 1981-1982)——除了它的事件之外还意味着什么?”(“同样,纽曼的两幅名为《现在》的画作就是他们本身的现在。纽曼写了一篇文章,名为《崇高就是现在》”。)

荒川修作,空车站-1号和2号,1981-1982

利奥塔对丹麦艺术非常感兴趣,并曾为此撰文。丹麦艺术家在利奥塔对“崇高”的诠释中意味着与“无形”(formless)的相遇,也是从规则、范式、潮流中的解放。他们努力呈现不可呈现之物,因而收获了新的艺术经验并创作了新的艺术原则。

阿尔伯特•默茨(Albert Mertz)的作品表现出他甚至很早就敏锐地看出纽曼与抽象表现主义关于画布、表面、主题问题的决裂的结果——这次决裂导致“崇高美学”的出现。《原位》(In Situ,1988)的鲜明特点是浓重的单色平面,还有空间与作品及作品周围环境的关系网,作品质疑了绘画由来已久的前提:什么是绘画?

阿尔伯特•默茨,原位,1988

默茨的画作《谁害怕巴奈特·纽曼》(Who’s Afraid of Barnett Newman,1983)俏皮而亲切地影射了纽曼的《谁害怕红色、黄色和蓝色I, II》(Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue I, II,1966-67),艺术家着重表现的是他不害怕红黄蓝,也不怕大师的要求:每个颜色都必须有其独特的声音,不论是从量上、操作方法上,还是构图安排上。”

阿尔伯特·默茨,谁害怕巴奈特·纽曼,1983

在丹麦雕塑家莫根斯•默勒(Mogens Møller)的作品,尤其是《维加斯》(Vegas,1988)中,“崇高活动”向宇宙敞开了大门,强调雕塑的实体性。《维加斯》既像一座存在感十足的纪念碑,也像遥远宇宙中的一个天体,意味着我们世界中的两个维度之间的神秘互动:日常现实与宇宙空间。

莫根斯·默勒,维加斯,1988

如果哥本哈根皇家图书馆花园的游客绕着默勒纪念碑式雕塑《致韦尔特维兹》(To Wiedewelt,1999)散步,会觉得雕塑一会封闭一会开放。它不是从一个中心延伸出来,而是指向一个无穷的视角,它所能提示的只是不要去想象(visualize)。

莫根斯·默勒,致韦尔特维兹,1999

多特·达林(Dorte Dahlin)的大型开放空间《疯狂大理石》(Mad Marble,1991),表现出艺术家努力攫取一幅世界的广阔图像并描绘不可表现之物、绝对与无限。这种努力消解了传统的参照框架,将空间留给出乎意料的形象和新规则的创造。

多特•达林,疯狂大理石,1991

自80年代以来,“崇高”一直是丹麦雕塑家海恩•海恩森(Hein Heinsen)创作的核心观念,比如他的《雕塑1985》(Skulptur 1985)。三个螺旋扭曲穿过从地面拔起的雕塑。螺旋由三样基本元素构成——立方体、圆柱和非晶态物质——它们互相缠绕,使得密度、样态和锐度不断变动。这使雕塑抓住了周围环境的方方面面,并指向没有边界的开放空间。与“崇高”的相遇尤为明显地体现在艺术家努力寻找解决雕塑场地问题、雕塑与空间和周遭世界的关系问题的新办法上。海恩森认为“崇高”是永不能愈合的裂口,意味着事物的存在永远超过我们的掌控。正如他本人所说:

“崇高超越我们的想象,它是无形的、无尽的伟大。有人或许会问是什么将我的各个作品联系在一起,因为它们之间没有明显的相似之处。它们彼此相像或许是因为,每个新的作品,我都根据崇高所带来的战栗重新安排各部分”。

海恩·海恩森,雕塑1985,1985

丹麦画家斯蒂·布勒格(Stig Brøgger)偏爱序列图像和大尺幅的单件作品,可看出他渴望捕捉可能性最大的框架和最为开阔的诠释。那无法被视觉化的持续出现的边界被他称为“崇高的边缘”,它能避免“小叙事”遮蔽视角、缩小认知空间的可能。布勒格的开创性作品《丹麦之花》(Flora Danica)是由205幅绘画组成的装置(1990),将观众至于一系列大大小小的绘画面前,色彩和变化多端的绘制方式是意义的主要载体。

斯蒂•布勒格,丹麦之花,1990

在关于布勒格的大型绘画装置的文章中,利奥塔认为,斯蒂•布勒格尤其致力于揭示“在这一长串绘画物中执著不去的特立姿态”。

姿态——对艺术意向性的坚持——是利奥塔美学的一个核心概念。他如此定义:

“绘画中和写作中的姿态,试图穿透已完成之物或永远可能之物组成的屏幕。我将其称为姿态是因为它不只是时间、空间、材料(画家的色彩,作家的词语)治理自身的一种方式”。

在布勒格的装置中,利奥塔发现了两个相异的姿态,时而活跃于同一张画面,时而分布于一系列绘画。利奥塔毫不怀疑是姿态的结合、甚至是可见的结合,赋予了《丹麦之花》独特的节奏。他这样描述两种姿态:

“仅仅考虑可见的部分,两个方面也再清楚不过:一是几何权威,一是色彩在无明显规则的状态下爆发”。

两种姿态不断出其不意地交汇。因此,正如卡斯滕•尤尔指出的,布勒格艺术的独特性不仅仅是“实践被延伸到整个时间过程,更特别的是其发生的方式:既特别清楚,毫不神秘,同时又复杂得迷人,让人眼花缭乱。”

在前文提到的1988年丹麦皇家美术学院的研讨会上,利奥塔发表了题为《崇高之后,美学状态》(After the Sublime, the State of Aesthetics)的演讲,他提出了视觉艺术中的“崇高活动”的新迹象。

“崇高”体验意味着想象力不足以将这种体验压缩为单一效果。艺术家面对的是无形与无法赋形(the formless and the unformable)。作为“美”之成立的“物质”与“形式”的联姻是不可能发生的,这一事实引发了对利奥塔的以下疑问:“但是在这种情况下,物质在哪,如果形式不再能赋予其外形?它如何呈现?”

利奥塔对这一问题的回答参照了这样一个事实,即“崇高”体验中的一些物质特性不知不觉潜入了艺术作品,因此变得可见,表现为“神韵”(nuance)或“音色”(timbre)。

在明确了音高、时长和频率后,我们就可以根据振动情况来确定一种颜色或者一个声音,但是这不适用于“神韵”和“音色”,因为它们指的是颜色或声音的性质:

神韵和音色与声音和色彩之间几乎没有可察觉的差异……这种差异可以产生于获得它们的方式:比如,小提琴、钢琴或笛子演奏的同一个音符,彩粉画、油画和水彩中的同一种颜色。神韵和音色……制造了一个音节在钢琴上和在笛子上的差异,因此也延迟了对这一音符的辨认。

这个问题牵涉到一个不被察觉、无法定义的侧音(side tone),当我们接受了色彩和笔触本身,且不去试图控制它们的时候,它就出现在了绘画中。比如,利奥塔对马蒂斯的《大洋洲记忆》(Memory of Oceania)的色彩序列就是如此体会的。

马蒂斯,大洋洲记忆,1952-1953

音色与神韵是艺术中无法碰触的领域,拥有不让参与“对话与辩证”的品质。它们在场,但是没有任何参照,也永远不能被转译为任何社会和文化空间的统治话语。

利奥塔对于视觉艺术家来说如此重要——他也受到了视觉艺术家的启发,无疑是因为视觉艺术以完全不同于词语的方式揭示了陌生和意外,打磨出空间让新方向和新意义浮现。因此,视觉艺术能够——用一套自己的全新方式——启发伦理和哲学反思。见到利奥塔本人——巴黎、哥本哈根和其他地方——并阅读他的书,对艺术家很有启发,因为他总是渴望独辟蹊径、不走老路,提倡独创性和力度,强化对差异的感知,并为创造性活动制造空间。