来源:ARTSHARD艺术碎片 Shin

“可善的陌生”展览现场,2019

UNArt艺术中心

图片由UNArt艺术中心惠允

参展艺术家:徐文恺、毕蓉蓉、Cédric Van Parys、陈轴、丁力、冯冰伊、Fito Segrera、耿建翌、郭城、Hefin Jones、胡介鸣、计文于 & 朱卫兵、靳山、李山、林科、刘任、刘毅、Louisa Galiardi、Marc Lee、Maya Kramer、Nick Ervinck、Onformative、廖逸君、Rena Giesecke、RMBit、施勇、石至莹、苏畅、徐维静、邬一名、肖江、徐喆、殷漪、Yutaka Makino、张鼎、张海濛 & 张小京 & 殷钟睿 & 冯凯 & 陆云波、张辽源

今年夏末,上海浦东新区第一家电影院东昌电影院的旧址被全新升级成为一个连接科技、艺术与教育的综合体——东昌弈空间。在这里,UNArt艺术中心于2019年8月23日至2019年10月20日呈现开幕首展“可善的陌生(The Kind Stranger)”。不同于传统的白盒子艺术展,这次展览是一个藏在电影院旧址中充满惊喜的小花园,在刷成屏幕蓝的空间中提供一个叙事性的未来空间。

艺术碎片 对话 颜晓东、龙星如

策展人颜晓东(左)、龙星如(右)

“可善的陌生(The Kind Stranger)”这个词很特别,是怎么来的?

The Kind Stranger这个概念我们团队之前做过很多方向上的讨论,但是这个词汇是我想出来的。我的思维习惯是采集很多条件性和限制性的信息,还有很多意图在一段时间里不停地打架,这个关键词需要同时为我解决很多问题,所以是策展过程中慢慢浮现出来的。还是因为先有了设定一个虚构的人或者being的这个框架,才会产生想要借助这个设定作为展览主题的想法。我们的策展观念都是觉得展览应该是讲故事,还是需要有一个线索让观众来进入展览,所以我们很看重叙述的方式。

人民比特,《迷失在图像中无法返回…》,2019

“可善的陌生”展览现场,UNArt艺术中心

本作品由UNArt艺术中心委托创作,图片由UNArt艺术中心惠允

这个展览在概念上从去年就在进行了,我个人觉得The Kind Stranger可善的陌生是没有任何后缀的,没有说是一个可善的陌生人或者可善的陌生事物,这个词语其实是一个奇怪的状态。这个展览中我们之所以引入“房间”的概念,和我们熟悉的元素是因为现在很多关于科技的展览都想要展示很未来的时刻,但是如果我们无法脱离我们此刻的认知模式和感官经验的话,其实我们无法设想真正意义上的未来。很多东西在历史上会不断地产生回响,比如说我们现在在歌颂的AI技术其实在历史上发生过一模一样的事情,我们对于未来的探讨其实包含着我们对于过去的探讨。我觉得通过The Kind Stranger我们得到一些基于我们平常认知的意象得出的未来的样子,而不是直接规定好未来是某一个特定的形态,未来可能看起来甚至一点都不“未来”,我们不知道。

李山,《阅读008》,2008

布面丙烯,176×363cm

图片由艺术家及香格纳画廊惠允

肖江,《学习》,2017

布面油画,200×100cm

图片由艺术家及Vanguard画廊惠允

我们到现在还没有一个关于The Kind Stranger的合理性解释,当然我们有很多指向性的概念,比如说这个生命存在于未来、屏幕是它记忆的碎片、房子是飘起来的、以及这是一个去时空的地点;但是到现在为止我们并没有对这个概念进行具体的阐释,所以最近我在筹备为这个展览进行一个写科幻的工作坊,请不同的写作者没有导览的情况下看展,然后产出他们概念上关于The Kind Stranger的理解,我觉得有一些活动事实上是可以达到对展览有解释性作用的。

胡介鸣,《儿子》,2008

“可善的陌生”展览现场,UNArt艺术中心

由艺术家及香格纳画廊提供,图片由UNArt艺术中心惠允

抛开作品和既有的策展线索,TheKind Stranger对你们个人具体是一个什么样的形象出现的?

我和我的很多朋友都认为The Kind Stranger是我自己的意识一直延续到很久之后。我潜意识里有着这样的投射,我觉得这个概念不是单纯的个体怎样,而是我们的文明处于怎样的状态,个体和个体之间有着怎样的关系。

我很喜欢未来可以有一个盖亚的设定,有点像阿凡达里面,每个个体是自由的,他们有自己的想法,但是他们和整个星球密不可分,每个个体都共享了很多有关这个星球的信息。整个星球的记忆不是一个中央存储器,而是存储在所有人生命的迭代里去。

你看文明的历史,之所以有很多战争,是因为暴力是调节问题的一种方式,我不是说希望完全消除战争,但是“善意的陌生”这个主题之中的“善”不仅仅是我对你很亲善很友好、在不同尺度上意味着完全不同的东西——在群体和群体、物种和物种、文明和文明之间的关系可以是靠一个非常宏大概念上的善意来解决。

“可善的陌生”展览现场,2019

UNArt艺术中心

图片由UNArt艺术中心惠允

我的想象有两个参考——一个是查尔斯·巴贝奇,他说过“空气本身就是一座宏伟的图书馆”,就是说其实空气无时无刻不在监听着我们说过的所有东西,我们所有的信息都被存储在这个透明的空间里;另外一个我是认同盖亚的地球生命理论,这个理论主张地球是有生命的、是流动的、本身有一定的生命属性可言。

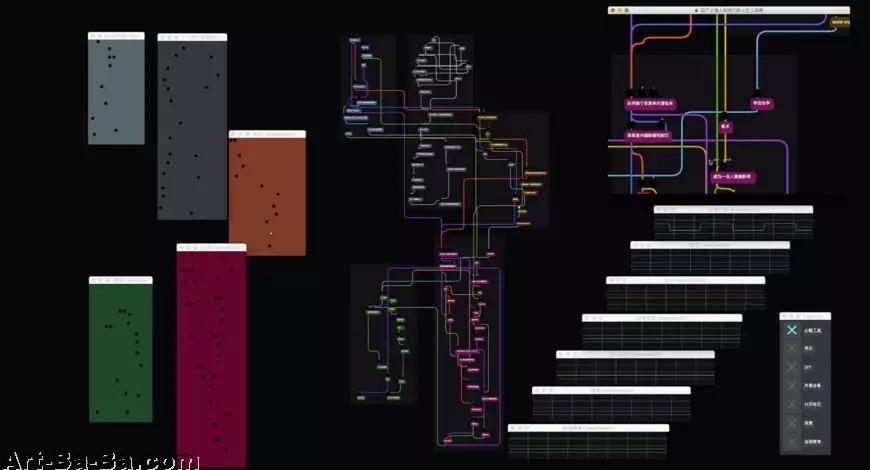

傅丰元&林沁、花形,《上海制造——四个上海人的人生工具箱》,2019

视频,CG动画,有声,8’

本作品由UNArt艺术中心委托创作

花形,《感觉工具感觉》,2019

程序影像,无声,5’

本作品由UNArt艺术中心委托创作,图片由艺术家惠允

现在这个理论升级成为了“盖亚2.0”,就是说通过一定的技术和工具的使用,这个盖亚还在一定程度上可以产生一定的“良心选择”,为了更绵长的生命可以产生不是自毁式的、有目的性的自主选择。

我想要的The Kind Stranger既然可以超越时空,必定是集体性的存在,所以说到这个词,我闭上眼睛本能想到的是一团感觉。它可以和人对话、也可以去触碰自己想要认识的东西,像人的认知能力溢出了身体的边界,成为一个流淌的认知主体的一个东西。

林科,《我在这里,2018 5 25 星期五 下午12:58》,2018

数码视频,1’35”

图片由艺术家惠允

这个展览从准备到呈现用了多长时间,具体进行了哪些方面的准备?

从准备到呈现用了一年半的时间,准备的时间比较长因为毕竟是一个开馆展,还是想发一些声音,发声的话规模和作品质量就都非常重要;另外一方面,一个上海的新机构从规划到硬件想要呈现一个好的效果,在这方面我们团队上做出了很多努力。

“可善的陌生”展览现场,2019

UNArt艺术中心

图片由UNArt艺术中心惠允

廖逸君,《给花园浇奶》,2015

“可善的陌生”展览现场,UNArt艺术中心

由艺术家提供,图片由UNArt艺术中心惠允

就布展来说就经历了好几个月的时间,因为在这个地标布展不仅仅是作品的展示,也包括对整个空间的改造。我们开始有了给The Kind Stranger做房间的概念就想到这些房间最好的呈现形式是漂浮在屏幕蓝的空间中,所以我们把展厅墙面刷成蓝色、包括二楼种上花花草草,这一些细节上的执行都花了很长的时间。

施勇,《让所有的可能都在内部以美好的形式解决No.6》,2015

“可善的陌生”展览现场,UNArt艺术中心

由艺术家及香格纳画廊提供,图片由UNArt艺术中心惠允

刘毅,《身体》,2019

“可善的陌生”展览现场,UNArt艺术中心

本作品由UNArt艺术中心委托创作,图片由UNArt艺术中心惠允

这个展览作品和艺术家容量很大,你们在策展过程中有没有担心过会因为作品庞大造成观众观展上的疲惫?

确实是,从作品上来讲这个数量相当于一个小型博览会。我很感谢主办方和团队让我们对于这个叙事型策展构想的达成,这是比较新的策展一种方式,很感动我们让这个构想得以实现。这个展览是一个一直在生长的展览,我们把展览的各个部分称为四个胶囊;除了本身的作品之外,我们还并行着《真身》一对一公演、乐队演出、论坛和其他活动,后续我们会有关于展览的唱片和出版物面世。我们不确定展览在发生的过程中会遇到什么事情、变成什么样子、我们用开放的心态来对待这个展览的发展,可能会发生预想之外的事情、也可能会失败,但是我们包容所有的可能性。

如果看过我今日美术馆《机器人·间》那个展览也会有所体会,那个展览是顺时针和逆时针两个方向来讲同一个故事的两个版本,包括这个展览的一层展厅我布置了四个章节的叙事,我一直在反思,是不是我在策展过程中受文学叙事的影响太深了,同时,我在策展过程中又不想加入太多的文献。这个叙事的手段更像是我在整理我抓到一个展览作品和作品之间关联的方法,但是有个问题就是这个习惯会受到我自己的知识结构和阅读经验的影响,我现在在做的是努力平衡呈现效果和我对叙事表达的偏爱这两者的关系。我们每个人对于很相似的客体都会回应出不同的版本,这个叙事方式就是我所回应的版本,我不想去声明我的版本就是唯一正确的版本,我只是把我的版本提出来,也希望我的表达可以完整传达给观众。

耿建翌,《过渡-瓶子5》,2008

摄影,106×150cm

私人收藏

冯冰伊,《假如有一条线在你和你之间》,2019

单频影像,彩色有声,04’18”

本作品由UNArt艺术中心委托创作

因为东昌电影院从建筑的内部结构和历史沿革上都非常特殊,团队在策展的过程中有没有刻意想要给“东昌电影院”转型成“东昌羿空间”在开馆展上定下一个文化基调?

这个展览在这样一个自带历史签名的地标发生,坦诚地讲至少从我个人来讲没有过分强调这件事情。我不倾向于用温情脉脉的方式来回应这段过去,而是更多地想我们如何审慎地面对当下和未来。

Marc Lee,《非地点》,2018年

“可善的陌生”展览现场,UNArt艺术中心

由艺术家提供,图片由UNArt艺术中心惠允

这个展览里面其中一个我们试图串联起作品的主线就是上海,这个想法其实挺浪漫的。比如Marc Lee的作品《非地点》中看到的城市,还有《进步纪念碑》的艺术家其实是比利时人,当地的观众可以发现来自世界各地的艺术家在运用不同的媒介诠释“上海”这个词以及他们和上海的关联,就The Kind Stranger本身大而极广很难讲,但是在具体的作品中我希望观众可以感受到和自己的联系。

图片资料致谢UNArt艺术中心