来源:北京公社

本讲座于2018年上海西岸艺术与设计博览会期间举行,讲座得到了新世纪当代艺术基金会重要支持。尼古拉斯·伯瑞奥徳(Nicolas Bourriaud),重要策展人、评论家及艺术史学者,曾为法国高等美术学院院长(ENSBA, École Nationale Supérieure des Beaux Arts),他于1998年发表的著作《关系美学》(Relational Aesthetics)影响深远;Gea Politi,《Flash Art》杂志出版人兼主编。(音频由西岸艺术与设计博览会提供,整理 / 北京公社,致谢实习生张天昊)

左:胡晓媛。右:尼古拉斯·伯瑞奥徳(Nicolas Bourriaud)和 Gea Politi,图片致谢西岸艺术与设计博览会

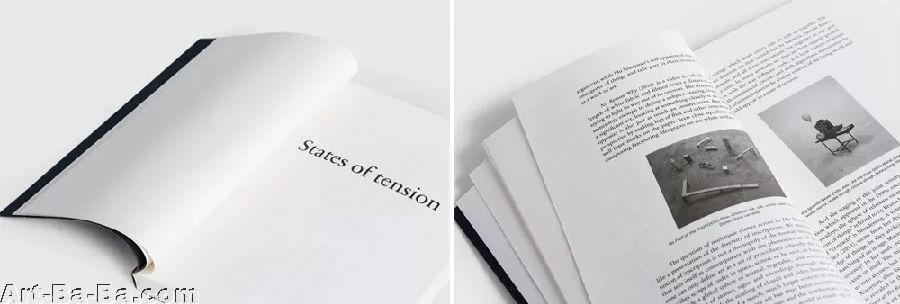

Gea Politi : 第一次来到上海是三年前为《Flash Art》做一个关于上海这个城市的特别的报告,我们当时在上海待了三周左右,采访了很多我们感兴趣的艺术家、影像工作者、音乐家、戏剧导演、建筑师等等。那次调查非常具有意义,改变了我对中国的很多偏见。中国确实发生了非常大的改变,这不仅仅对于市场而言是非常重要的蜕变,同时她也为世界提供了更丰富的元素和内容。三年后我再次来到上海,看到了另一个上海,比如昨天晚上我们去普拉达基金会,他们新的大楼那边有了很多文化场馆。上海现代化的加速非常快,快得令人震撼。从我们的西岸艺术中心也可以看到,西岸艺术与设计博览会只筹备了极短的时间,如果同样的规模在欧洲,有如此多的参与者,那可能需要六年、八年,甚至永远筹办不好。对《Flash Art》来说,我们看到上海发展的加速,这些震撼提醒我们必须要去做一些关于中国的新一代艺术家们的研究,出于这个原因,我们也出版了胡晓媛的《State of Tension》这本书。

由《Flash Art》出版胡晓媛专著《State of Tension》内页

在2014年 Nicolas Bourriaud策划的台北双年展“剧烈加速度”中,我第一次看到胡晓媛的作品。当时NB的策划非常棒,展览中胡晓媛呈现的作品对我来说也非常的独特,他们俩都对于物体这个概念有很多人类学式的研究。之后我拜访了胡晓媛在北京的工作室,工作室里有张巨大的台子,上面有很多生命遗迹似的物体,从蛇蜕到化石很多奇怪的东西,对我来说那是一次非常惊异的参观体验。

Nicolas Bourriau在1987年的时候加入了《Flash Art》杂志,那时他20多岁,精力旺盛、异常聪明,已经提出了很多新的概念、理念和方法论,还写了很多的教科书。现在的他身份多重,是蒙彼利埃当代艺术馆的馆长、著名的策划人、评论家、著者,还在参与“Crash Test”的策展。

介绍完二位之后,我们要切入今天的话题“新全球现代性的隐喻”。谈话之前,我们必须要提到“剧烈加速度”、 “全球气候变暖”这两个话题,同时对于今天全球的现代化和现代性,你们二位认为这个隐喻到底是什么呢?

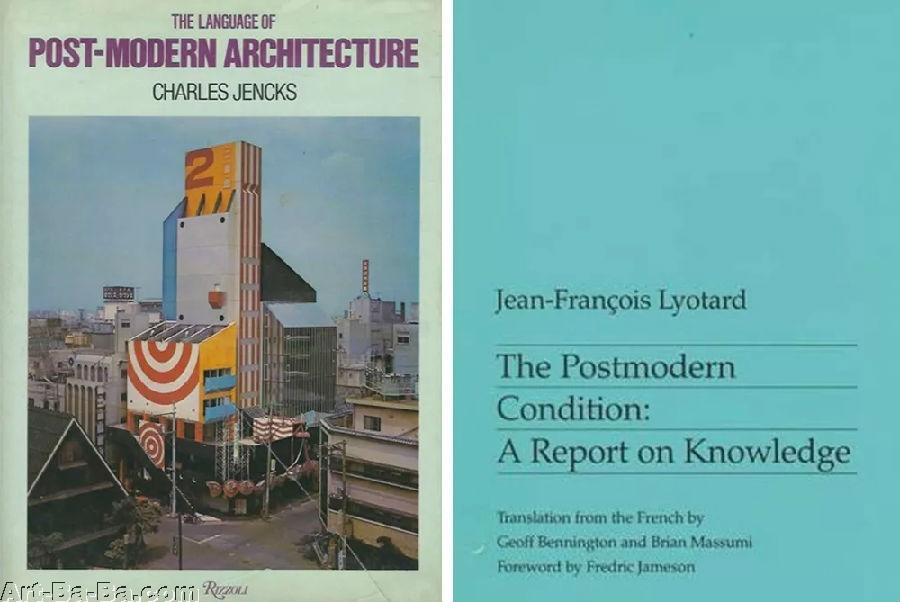

Nicolas Bourriad : 首先我想先定义一下现代性,它到底意味着什么?对于我来说,就是艺术表现和时代精神之间可能的呼应。那么后现代主义意味着什么呢?在上世纪70年代,Charles Jencks在1977年写的一本关于建筑学的书里探讨后现代建筑学,他研究了70年代的很多的建筑作品。他这本书是在利奥塔的《后现代状态》这本书之后出版的,这书与今天的话题很有关联。

左:《后现代建筑》封面,右:《后现代状态》封面

1973年的第一次石油危机尤其冲击到了美国和欧洲,这场危机标志了一种对欧洲和美国信仰的结束,其实也就是对于快速增长的信心以及快速经济发展的信心的破灭。很多人开始质疑是否真的能够快速增长,以及开始质疑社会是否真的能够真的进步,这种意识形态的危机带来了经济模式的转变,比如日本加速了本国经济的科技化,而美国也不再去掠夺其他国家的资源,而开始致力于经济的金融化。这种金融经济和石油与西方殖民非常的挂钩。

我在此之所以做那么长的一个引言,是想说,19世纪美国石油的开采带来了最早的现代性。石油从地里面泵上来,现代主义和这种爆发、这种能量的解放非常有关系。然而这种迸发和现代性的关系在上世纪70年代结束了,石油危机之后,人们改变了传统的思维方式,开始重新思考和认识人类对于地球的占领,从而打散经济和物质性之间的关联。这种被打散的关系往往被称为后现代主义。而在后现代主义当中似乎已经没有经济的进展和进步了,从石油危机的时期开始,人们就不断地重复使用过往的创作风格和方式,连先锋派提出的观点也陷入了危机。对我来说,后现代主义结束的重要标志是2008年的次贷危机,就这样后现代主义戛然而止。70年代的石油危机和2008年的次贷危机让我们在这二十几年时间里一直生活在后现代主义的笼罩之下。

回到艺术中,近些年鼓励创作的思想和需求,与我刚刚前面谈到的那一阶段非常像,我们需要大胆并且非常快速的抓住这个时代的精神,创造往往和我们全新的态度有关。

Gea Politi : 晓媛,你的创作是如何受到这种“政治”或者说“气候”的影响的呢?你觉得“新全球现代性的隐喻”是怎样的?

胡晓媛 : 艺术家比较善于用图像的方式来阐述自己的见解,我为今天的这个议题做了一个自认为非常有效的PPT(注:PPT中图片将在后文以配图形式出现),应该可以更清晰地表达我的一些想法,甚至说可能是我作为一个艺术家的立场或者角度。

《你来的太早,你来的太迟》截图

先从我的一件录像作品说起,在2016年的时候我参与了四方当代美术馆的一个群展“山中美术馆”。起初这个项目最吸引我的地方在于它可以支持艺术家在美术馆周边的山区里,随艺术家的兴趣挑选自然场域来作为艺术家的创作基础。在还没有去踩点之前,馆长陆寻和策划人刘林分别发来一些周边自然环境的资料照片,那些照片里有一个让我心动的山洞,作为一个生活在北京这样的城市里的现代人,照片里那个湿漉漉的山洞,内壁布满了原始的苔藓、蕨类植物、岩石突兀,真的是野蛮又奇幻。然后我很快飞去南京看景,但直到现在,我仍然很难描述自己在初到山洞看到实景那一瞬间复杂而且别扭的感觉,山洞口很小,整个山洞呈向下斜的口袋形状,人下去挺费劲的,但是山洞内部空间很大。当人站在洞口时,由于洞外日光特别亮导致刚开始往洞下走时什么都看不清楚,等人的眼睛适应洞内的黑暗了,洞壁上奇异惊艳的自然景观跟密布在洞内地面上的现代社会的生活垃圾会一齐蹦入你的视野。问了带我去看景的当地人,说是这个地方已经成了驴友或者探险者的小爱好。回北京之后,在反反复复回忆自己看到山洞那一瞬间的复杂感觉、琢磨和分析了自己的想法以后,我再次带着巨型发电机和19个人的组,在美术馆的大力协助之下,重回山洞拍摄了单频录像《你来的太早,你来的太迟》。

《你来的太早,你来的太迟》截图

我们用一台手动操控的八翼飞行器,带着一只大约四斤半重的鸡,飞到鸡根本飞不到的高度,让鸡贴近岩壁,近距离的环绕洞内壁,就像我观看现代美术馆里的作品那样仔仔细细的看看岩壁上的那些自然生态景观。

《你来的太早,你来的太迟》截图

这个飞行器不是那种普通意义上的微小玩具飞行器,而是可以高载重的专业飞行器,是高科技产物,但即便这样,载重四斤半,还要匀速平稳飞行仍然会带来巨大的能源消耗,每连续飞8到10分钟的话,那么电池需要充电10小时左右。另外岩洞里没有电,整个过程得以实施,随之轰鸣的是两台巨型发电机。我们靠着巨大的能源消耗才换来了片刻看上去很高科技的结局。更有意思的是,从令我们信服的知识系统来看,鸡在远古的时候其实是能飞的,飞行是禽类的基本能力。但是随着所谓的进化,鸡进化出了适应现代性的适养性,所以飞行能力随着所谓的进化退化掉了。那么,进化或者退化、进步或者退后,好像变成了一个需要注意观看角度的问题了。上面说到的这两个思维上既矛盾又在今天的世界里隐性平衡着的逻辑,就是我这件作品的骨骼,也是我的疑问。这疑问引发了我的兴趣,让我开始留意到周边的一些相关的有趣信息。

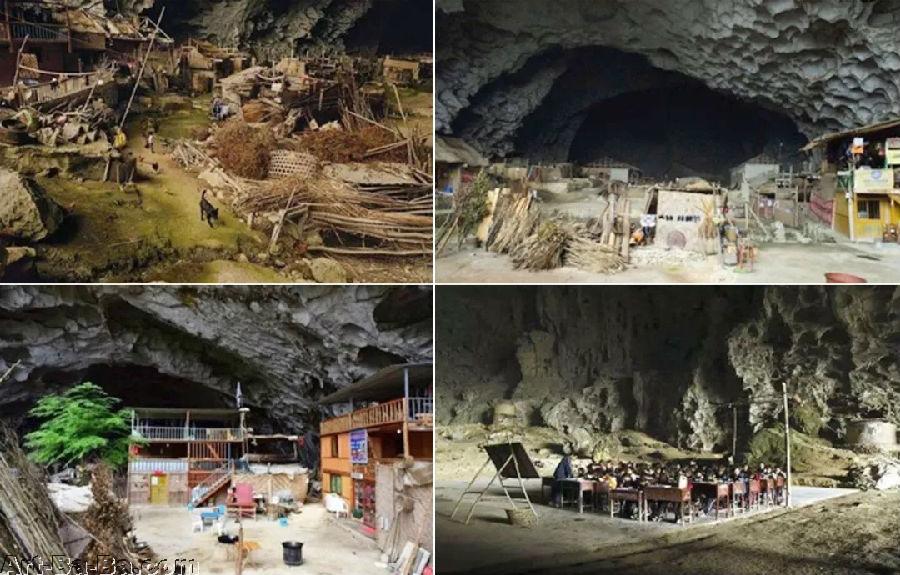

中国贵州境内的穴居山洞

这图上也是一个山洞,是中国贵州境内的一个穴居部落。差不多住了20多户人家,一直在这样一个与世隔绝的环境里繁衍生息,以一种特别低微消耗的存在方式生活着。这个穴居社会的状态让我想到了列维斯特劳斯所说的冷社会。一提到冷社会,人们都喜欢用某种动物去作为例证,我也借用树懒来例证一下,因为前段我正好听说有一只43岁高龄的树懒刚刚去世,而正常的树懒一般是活10到12岁,以树懒那种缓慢生活的状态活到12岁已经是一个很漫长的过程,43岁简直是不可思议。树懒的动作、代谢、消耗都非常慢,吃几片薄薄的树叶就要几个小时,因为摄入食物量太低,所以几乎不用排便。树懒常年挂在树上一动不动,后肢几乎没有力量行动,有人做过研究,如果把一只树懒放在地面上,让它前肢拖动后肢爬行两公里的话,它至少要花上一个月,也有人好事儿做过试验验证了树懒最高的逃跑速度是每秒20厘米。当我了解了这些之后,产生了一个疑问,这样一种动物它为何在今天没有灭绝?再后来的一些研究,简直让我啼笑皆非:树懒用自己的方式经过一代一代的进化,获得了一种能力,它进化成让自己对于猎食者来说难吃到难以下咽的程度,所以几乎没有任何的猎食者愿意花时间去抓这么一个根本咽不下去东西。同时它的背毛上因为长期不移动,环境状态恒定,会长出植被来,既便于掩护使,还使它他本来就非常浓密的毛更加的咬不透。总之这种动物好像很具体地影射了冷社会的状态,同时也让我从反向的角度重新去观察今天的我们所处的另外一种社会——热社会。

左:2008年,《时代》周刊文章《三城记》提出纽伦港(Nylonkong)一词,香港成为全球化典范城市。右:中国贵州紫云中洞苗寨穴居部落,居住着二十几户人家,当地政府曾号召他们进入城镇生活,但被部落拒绝了。

刚才Nicolas提到过在2008年的次贷危机,其实我也意识到在08年的时候还有另外一个名词——纽伦港。来源于2008年的纽约的时代周刊上曾经发表了一篇文章《三城记》,它指代了纽约、伦敦、香港,为这三个城市创造这样一个词是因为在当时,这三城是全球化最具有典范特质的代表。它们成为了当时的所谓的现代性高峰上的旗帜。这两张图,左边是香港,右边是我们刚才说的那个贵州的穴居部落。这两个极端矛盾化的社会形态,完全不能够相容的存在,却都存在于当下的世界上。

左:2008年,《时代》周刊文章《三城记》提出纽伦港(Nylonkong)一词,香港成为全球化典范城市。右:中国贵州紫云中洞苗寨穴居部落,居住着二十几户人家,当地政府曾号召他们进入城镇生活,但被部落拒绝了。

刚才Nicolas提到过在2008年的次贷危机,其实我也意识到在08年的时候还有另外一个名词——纽伦港。来源于2008年的纽约的时代周刊上曾经发表了一篇文章《三城记》,它指代了纽约、伦敦、香港,为这三个城市创造这样一个词是因为在当时,这三城是全球化最具有典范特质的代表。它们成为了当时的所谓的现代性高峰上的旗帜。这两张图,左边是香港,右边是我们刚才说的那个贵州的穴居部落。这两个极端矛盾化的社会形态,完全不能够相容的存在,却都存在于当下的世界上。

蚁骨 二 | 2015 | 松木、墨、绡、漆、钢、铁钉 | 423.5 x 285 x 234 cm

《蚁骨》展览场景,北京公社,2015

“矛盾”这个概念令我着迷,对“矛盾”的兴趣,让我在2015年又完成了一系列的作品《蚁骨》。这一系列作品围绕着力与限的相互制衡是否才是这个世界存在的动能这个疑问。而这个疑问最终在我作为艺术家的工作范畴里,用我的视觉形式语言以及意识思维,结合成了一些我自己认为是具有一定的雕塑特质的作品。

同一个时期我还做了一件单频录像作品《砰》。录像拍摄时我找了两个人,之前也没有跟他们讲任何的具体的需求,就是叫到我的工作室之后,让他们俩跟一大堆吹得异常鼓胀的气球一块儿钻到一个丝薄的套子里。然后我要求他们连带这堆气球和这个勒得他们紧紧的薄套子一起,从我工作室里一面长墙的左侧用共同滚动的方式一起滚到墙的右侧去。两个完全不认识的人,又都很害怕那些鼓胀的气球会在自己的脸前爆炸,就都在滚动的过程中想尽一切办法的把这种被炸的危险推向对方,但其实在整个激烈而且刺激的过程中,这一大堆气球只在过程的最开始挤爆了一个,完全没造成什么伤害,可是两个人出于对自己心理预设的危险的恐惧,却在一起滚动的过程中不能自控的抓、捏、划、推搡到对方,再加上两个人几乎全裸着在坚硬的水泥地面上滚,到过程结束后,两个人身体上都有了一些伤痕。无论这个过程多么得令参与者讨厌,最终整个滚动的过程还是被非常具体地实施了。这好像有点影射了刚才所提到的那两种冷、热社会状态,即便矛盾到如同两极,但仍然行进一个共同的过程之中,以一种不易察觉的平衡方式各自延续着。这种隐含的潜在的平衡,成了我新的迷惑,也引发了我《草刺》这一系列作品。在《草刺》中,之前蚁骨所探讨的问题,“力学的角度或者是制衡的角度”,成为了一个思维的资源。

草刺 四 | 2017 | 楠木、墨、绡、漆、旧铁架、丝线、铁钉 | 55 x 32 x 102 cm

刚刚提到的那些不停运转在同一时空之内的多重逻辑也让我想到在2014年的时候,我参加Nicolas先生策划的台北双年展“剧烈加速度”时所做的另一件录像作品。我先简单描述一下创作过程,当时是夏天,有一天从天还没亮起,我就跟几个朋友在荒地里抓虫子。抓到下午,数量够了之后回来全部倒到一个装满墨汁的废桶里,然后我在地边上随便找了两根树枝,掰成像筷子似的,用树枝在桶里头瞎夹,夹到什么是什么,反正也看不见,夹完了之后就随机的把虫子往之前已经在地上铺好一张纸上扔。这些虫子各不相同,有的强悍,摔到地上挺身扭头就跑;有的就摔晕了或者是假死,在地上躺半天才动,然后也是逃,再有几只体弱的当时就不行了。整个过程在用录像记录的同时,最终结束时也留下了一张印满了墨痕的纸,当然纸上不止有墨迹,还有虫子的体液、粪便、以及一些相互厮斗中留有的血迹(因为都是不同种的虫子)。

《虫蹟》创作过程

然后这作品在台北双年展期间,几个月的展期里让我陆续的收到了一堆投诉,有带小朋友的观众曾严厉的要求美术馆把这件作品撤了,她觉得这对于未成年的小观众来说是一种不良的引导。迫于压力,北美馆的馆长给我写了一封信,信里说:“我非常尊重你的创作意图,并且希望接着展出这件作品,但是北美馆不能无视观众的提问,所以恳请你能写一点什么,提供一个你的思维角度的阐释。”这只是个小趣事,但是整件事情让我更加清晰的意识到了“绝对逻辑”这个事儿。比如有观众质疑说:“你看我都是素食者,然后你做这么虐待昆虫的作品,我觉得我接受不了”。我被质疑成了行使人类主体性的典范,我不想反驳,只是想问她,吃素不碍的,但当您洗澡的时候,水温如果过高,您身上附着的微生物和细菌被烫死了怎么办?还有,您喝白开水吗?任何一种绝对的逻辑都不可能使这个世界获所谓的永恒。因为绝对逻辑带不来平衡。

虫蹟(录像截屏) | 2014 | 单频录像 | 5‘28“

其实在东方的哲学系统或者文化系统里,我们一直有种很具体的非主体性意识以及一种非人本主义的精神基础。比如我们曾经一直谈论的天人合一,又比如我们在一些哲学书籍里所强调的内在的超越,或者说是内修吧。东方哲学认为这样可以让人的精神、智慧和身体突破某种极限,最终达到一种内在的超越。我个人觉得应该多由这样的角度去想问题,也许对世界和自己会更宽容。

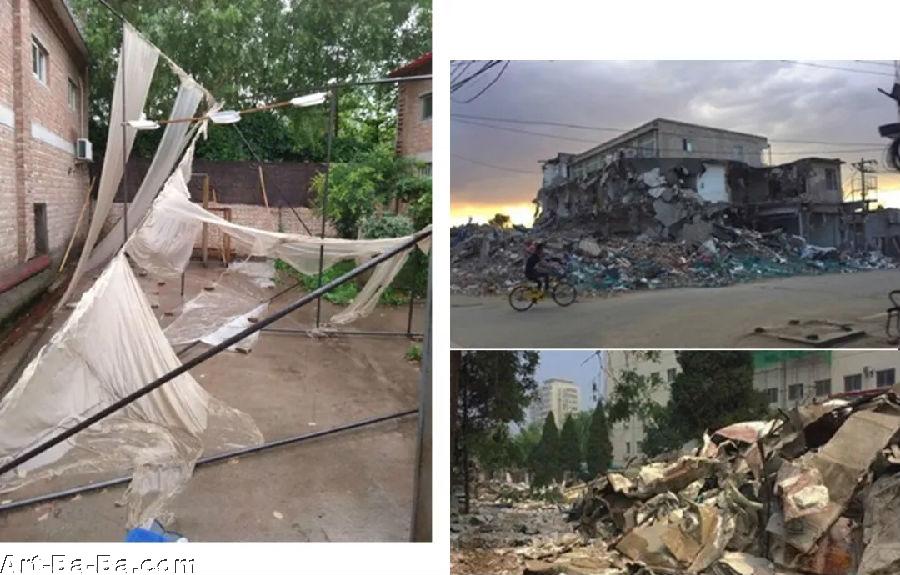

左:胡晓媛将生丝晾挂在工作室院子里陈放一整年。右:胡晓媛工作室附近的两场事故

2017年创作的《刹隅》,作品里的钢结构和上面附着的生丝的部分是一些有故事的材料。钢筋结构来自于我工作室附近的两场事故,前年开始,我工作室附近有大量的清退外来务工人群,这些外来务工者大多租住在一些临时加盖的违章建筑里。陆续的被驱离租住屋之后,他们剩下的那些就几平米大的小小的蜗居之所一夜之间都被推平了。推得乱七八糟的荒地上露出了很多廉价的无螺纹钢筋,我捡了很多。时隔半年不到,我们那附近一个卖廉价建材的市场(可能就是卖盖上面说的那种房子的建材市场)说是因为管理不善,一夜之间全部被烧光了,烧毁后露出一些铁皮焦结的建筑物和一些烧毁的待售材料,我又捡了一堆无螺纹钢筋。作品里生丝的部分,是我在工作室院子里先搭了一个架子,然后把一些新生丝挂在院子当中,风吹日晒雨淋整整一年,让时间性和过程感在生丝表面留有非常具体的印记。这两种轻盈又沉重的材料结合,沁着异常具体的时空与过程的仪式感,也渗透着我对于非人本主义的一些思考。

刹隅 一、刹隅 九 | 2015-2017 | 废旧钢筋与混凝土、室外陈放过的绡、丝线

| 620 x 450 x 280 cm

《草刺》展览场景,北京公社,2017-2018

最近还有一件事儿我觉得也是挺值得一提的。在我读大学的时候就知道有一个重要的亚洲设计大奖,那会儿我们管这个奖项叫红点设计大奖,因为标志是一个红色的圆点。之前他们多是颁奖给那些非常具有开创意识和人本精神的设计产品,但是今年却颁给了一个寺庙的住持。这位主持在几年前的某天看到日本新闻播出一个事件:一个单亲妈妈和她的孩子死在家里,被发现时,家徒四壁,冰箱里空空的,只剩下一罐盐。桌子上留下一张纸条,上面写着“很抱歉,我甚至不能让你吃饱。” 那是母亲写给孩子的最后一句话。这件事给这位住持带来了极大的震动。他意识到他所在的寺庙总有信徒带来供奉给神明的贡品,大多时候都是一些水果或者糕点,这些新鲜又容易腐坏的食物并不会被享用,只是周而复始的造成浪费。然后他又做了非常严谨的数据调研和走访,发现今天的日本每七个孩子里(尤其是单亲家庭的孩子)就会有一个孩子吃不饱,生活在贫困的生活水准之下,随时面临着饥饿或者死亡的这两种局面。透过仔细的筹谋规划,他最终发起了一个计划——寺庙零食俱乐部。

我觉得这整个事件里边除了令人痛楚的现实和让人动容的爱以外,更埋藏着一个异常棘手的问题,就是我们今天提到的全球化的问题。日本那样高度发达的社会,却有着大量生活在温饱线以下,没有办法使生活维继下去的人。这是一个灾难,但同时从事件的最终解决的方向去讲,这灾难又导致变数或者说新希望的存在。如同我们今天这个话题里所讨论的,新现代性是一种可能。不论是从哲学家的高度去讲,还是从现实中每一个普通人的行为去讲,现实世界需要一种新的创造或者是机会。比如这位日本主持,他用这种具有非人本主义精神的角度,把自己和周边的一切结合为同一个整体,创造了一种服务于周边他认为需要服务的人及一切的方法。刚说的这些,我觉得从哲学的根基来说是比较偏东方化的,容易引出“天人合一”或者“内修”的这样的哲学传统,同时刚刚前边说到的造成当下大多问题的西方的现代性的时候,也会涉及到一些西方的哲学的体系,那么,东、西方的一切看起来真的是互相对峙的吗?其实不是。

左:圣母子,罗马博物馆藏。中:唐寅款送子观音。右:清代德化窑白釉送子观音。

这些是11世纪到16世纪间的一些艺术作品和日常生活物品,图片资料来自于之前国博做的一个展览“从丝绸之路到文艺复兴”。展览以这样一个阶段里东西方文明相互碰撞、互相给予对方补充,并最终带来共荣作为主题,线索梳理的挺清晰(加一句体题外话,我个人认为这个阶段也是全球化的最初始阶段)。

先看看这三件,左边是罗马博物馆馆藏的圣母子,中间是唐伯虎的一幅送子观音,右边的那件是清代的白瓷送子观音,这三件作品无论是造型、姿态、气息都非常的有共性。这一时期不论是在宗教的领域还是艺术的领域东西方都有一定的相互影响。

下面这些是同一时期的一些瓷器,这件嘉靖年间的非常有西化的特征。当时中国的瓷器大量出口,对西式情趣有很多迎合。此外当时也有不少跟美第奇家族一样的西方人花巨资和精力去研究陶瓷的制造技术。但事实上他们的研究结果并不能够做出跟我们硬度一样的瓷,所以我们现在把那一时间段西方制造出来的陶瓷称为软瓷。这几件软瓷无论从纹饰还是造型上看都受到了东方很大的影响。

左上:美第奇软瓷罐,1568年,意大利那不勒斯马提纳公爵博物馆藏。左下:景德镇窑青花凤首扁壶。右上:云头凤纹六楼瓶,明代嘉靖年间,意大利法意扎国际陶瓷博物馆藏。右下:孔雀花卉纹青花瓷盘,1620-1680,意大利威尼斯科雷尔博物馆藏。

从服饰的角度讲,这一时期也挺逗的,左侧是新会博物馆的馆藏木美人,这两个女子完全是欧洲的长相,但衣着部分,比如胸部那块能看出是中国汉服的样子,袖口和裙摆的纹饰也是。右边这幅画是利玛窦去世之后世人为他画的肖像,利玛窦穿的是汉服、带的是方巾。

左:新会博物馆馆藏的《新会木美人》,真人等大,从胸部能辨识出汉服,其他部分能发现西式长裙和袖口纹饰,人物梳高鬓,鼻梁高挺轮廓立体,明显的西方人特征。右:游文辉所绘利玛利窦,绘于北京,16614年被金格尼带回罗马,画中利玛窦穿着儒服,头戴方巾,头部左侧有耶稣会撒标HIS,这是现存最早的华人绘画肖像。

在日常生活的器物里这种东、西交融也很明显,比如在威尼斯科雷尔博物馆中展示的蝙蝠罗盘,罗盘上的纹饰是我们的蝙蝠纹。而中国博物馆馆藏的一支铜杖,杖头是十字纹。艺术作品也一样,这几张画画的都是收割庄稼之类的农事,这个斜对角的两张来自西方,相反的斜对角是来自于中国,水墨和油彩没提供差异,看到的更多的还是共性。

左上:宋人耕获图(局部),南宋,北京故宫博物馆藏。左下:湖边城堡,安布罗乔 · 洛伦采蒂(传),约1423-1424年,意大利锡耶纳国立美术馆藏。右上:《好政府的功效》(局部),1338-1339年。右下:耕稼图(局部),元代

我觉得全球化到了今天已经出现了非常多严峻的问题,但是在早期它刚刚出现的时候,在我们所说的唐代到明末,也就是西方从文艺复兴到16世纪这个阶段,是有过一个状态相对比较好的时间段的,那是一个相互补充,也从对方学习先进经验,比较互助互利的一段。当然时光不能倒退,所有的事物都是一个抛物线,好的起点经过稳定和完美之后总会向下。阻力和问题、经验和教训是否有可能逼迫出今天的新起点?

最后我说一个小事,也是对于今天的主题——新现代性从我个人的角度出发的一个小想法吧。我特爱吃桃,盛产季节,几乎是每天吃,各种各样不同品种、味道、软硬度的桃我都有心去尝。现在个大的桃子特别多,吃的时候一啃容易四处流汁,特不雅,掰开来吃稍好些,但是好多桃子特别不好掰,为了解决这个吃和雅的问题,我精心研究出一种掰法:就像第二张图里那样儿,沿中间切一圈,切透,然后不要两手左右向外掰,因为硬桃掰不动,软桃一掰就烂了,汁流满手。而是请使用我发明的优雅方法——两只手像拧瓶盖一样的去扭桃子,一拧一转,十有八九都可以很干净地把桃分成两半,不论软硬。(笑)这是我个人的创造,这种创造是基于想吃的欲望和前面各种失败、不雅经验,然后透过无数的尝试,得出了新的可能。

作为一个艺术家,我觉得我有针对现在所发生的问题担负起责任或试图解决问题的想法。我很希望能够用自己的视觉系统和思维系统,挖掘到更多从现实中得来的启示,然后把它们转化成一种思维素材提供给这个世界。整个世界在今天文化和文明的内部一直有着一种紧张的、有张力的动态关系,这种关系总在此起彼伏的变化着。东、西只是一种划分,但其实差异才是变化、竞争、相互给予、相互促进的实质,也必须在这种状态下才能够不停地发生创新和可能性,我认为这也是新现代性和后现代主义之间的本质差别。新现代性能带来一种新的机会,或者是新的文明,而后现代主义只能在“旧酒瓶子里”修正。(待续)

来源:北京公社

新全球现代性的隐喻|胡晓媛与尼古拉斯·伯瑞奥徳和Gea Politi对谈(下)

续上篇

本讲座于2018年上海西岸艺术与设计博览会期间举行,讲座得到了新世纪当代艺术基金会重要支持。尼古拉斯·伯瑞奥徳(Nicolas Bourriaud),重要策展人、评论家及艺术史学者,曾为法国高等美术学院院长(ENSBA, École Nationale Supérieure des Beaux Arts),他于1998年发表的著作《关系美学》(Relational Aesthetics)影响深远;Gea Politi,《Flash Art》杂志出版人兼主编。(音频由西岸艺术与设计博览会提供,整理 / 北京公社,致谢实习生张天昊)

左:胡晓媛 右:尼古拉斯·伯瑞奥徳和 Gea Politi

图片致谢西岸艺术与设计博览会

Gea Politi : 晓媛的图文可以说把我二三十个问题都做了非常详细的回答,好,那么再回到我们关于张力的这个点,因为晓媛的新书题目《State of Tension》是NB最终确定的,所以我很想尼古拉斯来谈谈您在晓媛的新书里边讲到的多样系统、社会系统和自然系统中都存在着的这种张力,您是怎样看待这种张力的?

Nicolas Bourriaud : 晓媛刚才讲到了很多非常有意思点,她讲到时间这个概念,讲到了所谓的冷社会、热社会的概念,它们是列维·施特劳斯所创造出来的一套体系。所谓冷社会,谈论它的慢调也是基于周期,冷社会希望尽可能减少能量的使用或者说消耗。反之的另一端正是我在2014年台北的双年展上想要展现的—加速度的状态,那是一种极端强调速度、增长都是指数式的、今天我们的社会当中人人想想要去达成目标的社会状态。在晓媛刚才提及的这些作品中,她都使用了非常智慧的方式处理了时间方面的问题,而张力也在这些作品中体现得非常的淋漓尽致。动物、昆虫、无人机去载一只鸡,或者木头、物体、思维等等就像洋洋大观一样,交杂在一起。艺术家本人变成了一个指挥,将不同的速度在作品当中协调起来。

2014年台北双年展“剧烈加速度”展览现场

另外,我觉得谈新现代性时要注意到一点,就是它实际上是寻找一种新的合成的可能性。但如何把握原来的这样一些原则,因为这些原则正是东、西方思维模式建立的基础,从西方的哲学里我们知道了所谓“存在”这样一个状态,也就是世界的静态,可能比我变成、成为的这个状态要更重要,也就是说,他们特别重视存在。而在中国哲学里面,比如道家,变化这个概念实际上是高于存在的这个状态的。西方哲学刚好与东方哲学截然相反,柏拉图主义中认为存在比变化要更高;东方文明又可能说生命的变化比生命本身的存在更重要,所以东方会强调转型。

回到晓媛曾经说到的一段话,我觉得和今天我们的主题也是很有关系,那是在Tate Modern上登载的访谈,晓媛说到将生丝紧紧包裹在一个物体外部,然后透过生丝描绘它,描绘需要一段时间,所以在描画的过程当中,这个物体的模样变了,比如最初新鲜的水果,画完最初的模样,它却一天一天变干瘪,画好的那层生丝跟越来越干瘪的果子之间,到底物体是物体本身,还是它最初的表面呢,其实两者都不是,而且这里重要的恰恰是两者中间的这个无法可视的地带,因为消失的恰恰才是真实本身。我想这也是晓媛作品的一个本质,就是那个消失的物体和被所看到的物体以及物体的本质同等真实。现代性中很重要的一个概念就是过程本身和实际存在物是同等重要的或者反过来也成立。我觉得这种张力的状态、矛盾的状态,回到刚才Gea问的问题,就是张力一直在“存在”和“变化”之间,也是在西方与东方之间。在某种意义上讲,今天让我感兴趣的一些艺术家往往也是在往这个方向上走着—他们都在希望能够达到一种新的境界,能够去超越东西哲学当中现存一些结果。

木砧木杖一 | 2012 | 木,墨,绡,白漆 | 38 x 26 x 3 cm (木砧), dia.32 x 50.2 cm (木杖)

Gea Politi : 您也提到胡晓媛的作品中有对这种多样性的刻画,我觉得这和“人类纪”也是相关的。

Nicolas Bourriaud : 法国作者Roger Caillois有一套理念,他提出世界上只有四种形式,一是增长或者成长,比如说一棵树,自然的生长成长;二是像我们工业当中的这种模刻;三呢是种可能,来自意外;四是最艺术性的,就是通过意愿而去创造,无论是人类的意愿还是动物的意愿。世界只有这四种形式,看看我们的周围、我们自己的生活当中确实只有这四种形式。晓媛的作品当中也是这些四类的形式都有所体现,有我们所说的偶然、有模刻、有有意创造、还有像生命一样的自然生长。

Roger Caillois《Man, Play and Games》封面

Gea Politi : 好,我们再回到东、西方的这种多样性,我想把问题同时交给二位。我们知道我们都面对身份的概念以及哲学转向的问题,东、西方的哲学和对自己身份的认同,对于作品的创造和创作会有一个什么样的影响?比如“禅”这样一个概念。

胡晓媛 : 禅我了解的不够,但我一直感兴趣“空性”。讲个小故事吧,一位上师带着学生们去山顶上课,他们还带了一条狗,到了山顶开始上课之后,上师从自己毛衣口袋里掏出来个东西,然后问所有的学生说“这是什么”?有学生很快速地回答说这是笔,上师没说话,径直把笔扔给了趴在地上就快睡着了的狗,狗一下子特兴奋,它以为上师要跟它玩,抱着“玩具”连啃带咬的在地上翻腾。这个时候上师又问学生们这是什么,没有人回答了。几年前看到这个故事时我在想,这可能是在说概念的有限性问题,笔这个概念对于人类来说是具有功能性的、它们都长成几种确定的样子。但是扔给狗之后,笔的概念对于狗来说其实是被突破掉的,狗又不需要写字,所以它肯定不认同这种所谓的功能,那自然而然也就否定了我们人类所建立的笔这个概念。最初阶段我只能理解到这个度,后来随着时间和更多的思考,我意识到:假如这只狗认为这支笔的概念对它而言并无所谓的时候,是不是它可以给这支笔起任何一个名字,可以赋予它任何一个定义?比如说可以叫它“汪汪汪”,可以叫它“哦”,也可以叫它“噢喔”,还可以叫它“”啊嗷,随便什么。那么,既然可以用任何的方式来称呼它,用任何概念来定义它,那还叫它“笔”呢?可以吗?当然可以!狗还可以叫它“笔”。但有趣的问题就出现了,最初学生们所回答的“笔”和后面的这个狗重新命名的“笔”长相一模一样,发音读音一样,文字写法一样,但是概念的覆盖范围变得完全不一样了,后者对前者的概念束缚做出了打破,同时更是在强调所谓“概念”的一种失效性。从上面这个故事的角度来讲,我觉得“空性”在我这里基本上也已经回答了Gea刚刚问的哲学影响的问题。

Nicolas Bourriaud : 为了让我所说的更好理解,我首先要引用一位法国哲学家提出的“挖掘力量”的思想,他曾经系统地比较了中国的哲学和希腊的哲学,认为过渡这个概念是了解这两者不同的关键。我想引用他的话:“就像冰变成水一样,识别和再识别,建立身份和重新建立身份,之后也许就不存在身份本身了”。我认为身份在这里是一种幻觉,是一个非常有意思的想法。我不认为艺术家是用他们的身份来创作的,而是透过创作来建立自己的身份。身份也并不是一个稳定的状态,它只是一个被我们相信的幻象,它是一个过程、是一个探索、是一个路径。艺术家们将对于这些身份概念的探索非常具体地物质化了。最终这些艺术作品往往是这些身份真正沉淀的地方。

无题 No. 1 | 2012 | 铁,木,墨,绡,白漆 | 86.3 x 32.5 x 21 cm

Gea Politi : Nicolas,我对你在文章中写到的一段非常感兴趣,你说“当讨论到这诸多问题、全球问题的时候,西方思想往往会陷于一种困境当中。中国的'形'(Form)的理念,也许可以帮助我们解答相关的问题”,能谈谈你所提到的“形”之理念吗?是有在中国、在东方文化当中的相应代表吗?

Nicolas Bourriaud : 我也想用狗举个例子,英国艺术家利亚姆·吉利克(Liam Gillick)也讨论过这方面的话题。他把一件东西扔出窗外,然后命令他的狗将那件东西叼回到房间里,狗钻到屋外,直奔垃圾箱,然后把无关的垃圾全部叼了回来,却没把主人想要它叼回来那件东西叼回来。这就是我在谈的形(form),它和社会当中的包容性以及排他性相关,吉利克想将某个特定的东西带回来,但是却得到了完全不同的结果。社会也有这种包容性和排他性,社会想要某种特定的形式,它包容某种特定的形式而排除其他的形式,而艺术将某种社会希望排除掉的形式的带了回来。如果我们能找到这样一条“狗”,一切也许会得到更好的结果。

Gea Politi : 我没有养狗,有点怕狗,听完你们俩位的例子,也许以后我会对狗更亲近一些。您能再谈谈文章中所提到的混沌理论,它是否与晓媛作品当中的主体性和客体性有关?

Nicolas Bourriaud : 这个问题也许应该晓媛回答!

胡晓媛 : 这个问题我也很难回答,人很难清醒的去分析自己,我一直觉得对于艺术家自己来说,“艺术只存在于语言和文字未到之处”; 而对于观众来说“艺术只存在于文字和语言的被盗之处”。所以,我确实没有能力用语言和文字来描述我自己作品里主、客体。

Gea Politi : 在《剧烈加速度》之后,《Crash Test》更加深入地探讨了物理、化学和艺术之间的关系,比如说在艺术当中引入更多分子的概念,Nicolas,能跟我们分享一些Crash Test和《剧烈加速度》背后的想法吗,为什么你会希望更进一步地探讨、制作这两个作品?

《Crash Test》图录封面

Nicolas Bourriaud : 《剧烈加速度》是我想更好的描述人类纪相关内容的第一个作品。大家应该都知道,人类纪指的是一个地质时期,最主要的特征就是人类的活动对于地球产生的深远影响,这意味着很多,比如对于人类进行重新定位,同时它也是人类行为所引发的危机的一个标志。刚才我们谈到了非人本主义,在西方有这样一个概念——人类必须是自然的主宰,在圣经里也谈到要掌控自然。今天人类的确有一定的能力去做到这一点,但却是以一些负面的、灾难性的方式。从人类自身的角度出发,这一切已经是一场危机。现在,信息技术、数字技术充斥着我们的日常生活,例如高频交易,有75%的股市交易,都是自动化、程序化的交易。在《剧烈加速度》开展的那一年,也是互联网上机器人的数量比真人的数量多的一年,那里有数不清的自动化程序,对于人类而言,这是一个巨大的危机,对艺术而言也是。而艺术家呢,他们能够重新捕获人们的心灵和想法,他们不是以一种占据或者统治的姿态去做到这一点,而是试图去解释不同层面上的人的行为和心理,这种能力在晓媛的作品当中也体现得很充分,一件作品中艺术家的主体性,并不是唯一的力量,而只是多股力量中的一股,更重要事情是在不同的力量之间进行平衡。

电影《异形·契约》剧照

Nicolas Bourriaud : 我完全同意你的观点,透过你和你设计师朋友讨论的这个话题,我们去逆向看待这个问题也会非常有趣。大概4万年前,我们能够看到的第一个设计就是人类开始为自己的生活作出设计。他们开始尝试驯化动物,开始出现农业的发明。通过驯化动物,他们重新设计了动物种群分布;通过种植特定的作物,他们重新设计了自然生态,这是人类纪当中人类的两种关键性设计行为。眼下我们遇到的更有意思的话题就是也许不久以后会见证由机器来重新设计人类。今天的我们就好像生活在一个回声室中,机器、动物、人类通过了一个循环的方式相互的设计着彼此。当然这其中有一个非常奇异的活动—艺术,艺术紧紧地围绕着我们,它往往只和人类相关,艺术是一种纯粹的人类活动,因为我不认为任何的机器能够真正的欣赏艺术。

Gea Politi : 晓媛,佛教对你来说是一种宗教,还是一种帮你掌握世界规律或者自然规律的途径?

刹隅 二,刹隅 十 | 2015-2017 | 废旧钢筋与混凝土、室外陈放过的绡、丝线 | 260 x 240 x 145 cm

Gea Politi : 晓媛,关于“气候变化”、“可持续性”和“新现代性”等等一些概念,你觉得中国的年轻艺术家们也像你这样,在试图去了解这些概念吗?