来源:ARTSHARD艺术碎片 火、胡落

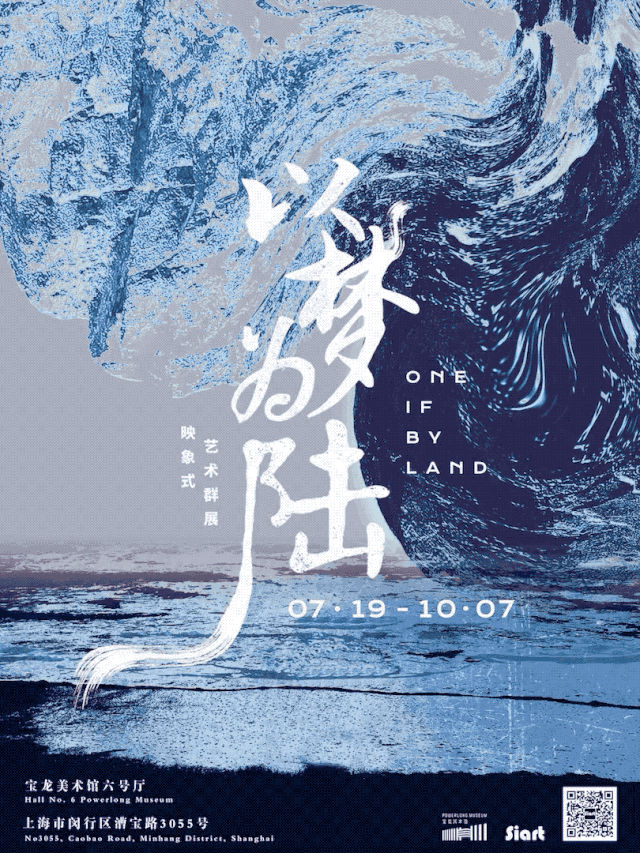

「上海宝龙美术馆:以梦为陆 」

上海七月的仲夏之夜,由Siart驷尚与上海宝龙美术馆联合主办的「One If by Land “以梦为陆” 映象式群展」登陆上海宝龙美术馆。

《列子·周穆王》语:“郑人获鹿,遗其所藏之处,遂以为梦事。”

这句话也是策展人高容驷取其“以梦为陆”四字为展览名字的来源。

策展人高容驷

原文讲到,郑人砍柴遇鹿,将其藏匿,而后忘了鹿的所藏之处,遂以为是自己做了一场梦。

日常之事,究竟哪些发生在梦中,哪些又真实存在,这个命题不止困扰了上古时期郑人,也已经困扰人类数千年了。

宝龙美术馆在仲夏7月联合中外15位艺术家共同织造一张巨大梦网,邀请观众一同下沉。

15位艺术家名单:徐震®、艾里森·卡茨、南希·卢波、波拉·波薇、余极、伊万·纳瓦罗、黄宇兴、安吉拉·格莱卡、叶凌瀚、冯晨、仇晓飞、大卫·斯普里格斯、高灵、邓悦君、卡斯滕·霍勒。(此次文章视频中出现的为部分受访艺术家)

Chapter 1

感知还停留在现实时空

触觉即将飘走

徐震®

徐震®在采访中提到两个关键词:“简洁要有效”,“我们的性格也是如此,比较简单和直接”,同时这两个词也最能够直接形容他的作品和他描述作品的方式。

徐震®,《集团-(4把刀组合)》,2014

装置(铝板数码打印)

110x300x170

非此次展出作品

徐震®的作品《集团-(4把刀组合)》系列,已经是第二组,在此之前是一组中式的刀具,这次的刀具改为了西式,在细节方面也有升级。“显得更加好看和锋利。”

“刀和山峰的组合,很多人对刀的第一感觉可能是畏惧或者害怕,但也有人喜欢它的锋利感;同时山峰象征了一种权威性。”

徐震®,《集团-(4把刀组合2)》,2019

这两个意向性很强事物组合在一起,足以引发观众对生活中方方面面的思考和联想。

同时当我发觉,这种意向性联想的指向并不单一,比如作品简介所提到的这是一种对“传媒”工具作用及影响的探讨。有了这个提示,观众很容易get到作品所要传达的信息,简洁同时有效。

而如果抛开“提示”,这种联想搁置在其他层面,比如政治、文化圈层现象都自洽成立,并且是不错的隐喻。

徐震®,《集团-(4把刀组合2)》,2019

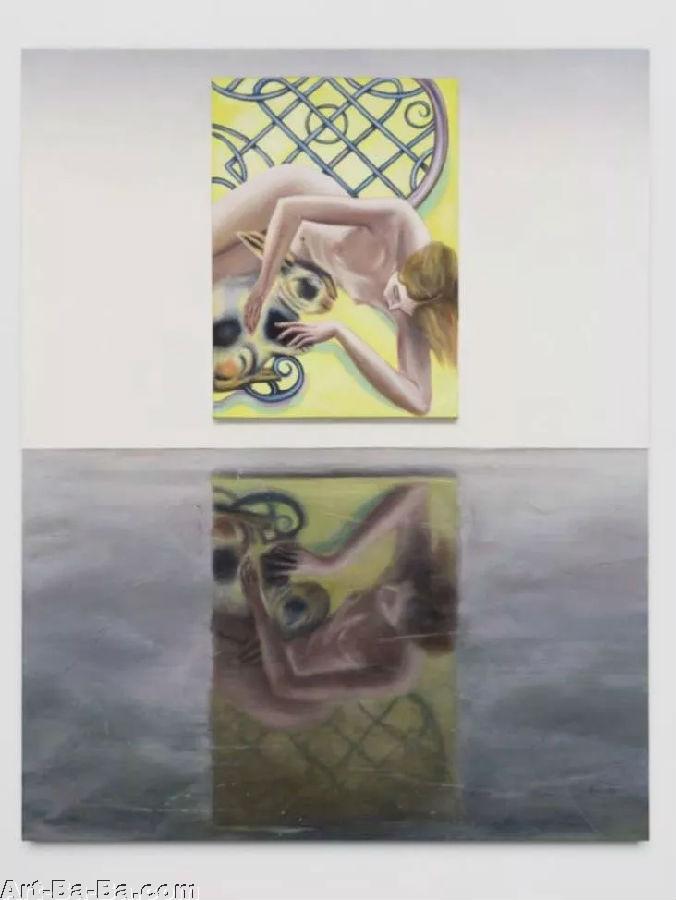

艾丽森·卡兹

Allison Katz

艾里森·卡茨最被人所称道的是她特有的“反超现实主义”风格,何为“反超现实主义”?

首先与“超现实主义”不同,她画中的物体皆为真实存在,但艾里森·卡茨用非传统的方式将它们排列组合,呈现出了一种截然不同的虚幻之感。

艾里森·卡茨,《pb》,2018

艾里森·卡茨曾说:“painting is a conversion”,对她来说,画画意味着对话,交流和影响。“就像我最近在思考伍尔夫对诗歌的定义:‘用一种声音去回答声音’。”

宝龙美术馆中,艾里森·卡茨的三幅画都讨论了“缪斯”的命题。从古典时期开始,缪斯这一形象总是以女性出现并以美化的形象出现于男性艺术家作品之中。

直到波德莱尔1857年《恶之花》中,“病缪斯”打破了人们传统意识,再到雷内·丹尼尔斯在1980年代创作的具讽刺性的“被逗乐的缪斯”。艾里森·卡茨这次展出的三幅画中,其中一幅也展示了男性的缪斯形象。

艾里森·卡茨,《花的(鸭子)》,2018

波拉·彼薇

Paola Pivi

Paola Pivi最受中国观众熟知的是她的北极熊系列作品,在微博和ins上大受欢迎,她这次展出的是《我爱旋转》与《我是一只朋克鸟》,将钢铁的自行车轴和印第安羽毛拼接在一起,一直盯着看的话,可能会被催眠。

波拉·彼薇个展“we are the baby gang”

非此次展出作品

波拉·彼薇,《我爱旋转》,2016

南希·卢波

Nancy Lupo

南希·卢波,长椅2017(淡紫色,凸),2018

Chapter 2

感官被逐渐剥夺

沉入梦境

伊万·纳瓦罗

Iván Navarro

智利出生的Iván Navarro,作品多关于极权政治和独裁统治,他利用霓虹灯,镜子和光学现象向观众传递智利高压之下的历史信息。

根据真实事件改编的电影《尊严殖民地》,讲述反抗智利军政府、独裁者皮诺切特的故事

这要回溯到他的童年时代,艺术家成长于智利军政府的高压统治之下,正值右翼独裁者皮诺切特的统治时期。电力在智利被用作酷刑和政治支配的工具。

在当时,智利电力经常被政府切断,以此来控制人们的日常生活。

伊万·纳瓦罗,《Die Again(Monument for Tony Smith)》,2006

“我所有的作品都参考了统治者的控制活动,而电是他们常常用来控制人的方式。”

Navarro的早期作品之一,《You Sit,You Die》是一张被霓虹灯管粉饰过的行刑电椅。并且艺术家在这个“电椅”作品中附上了所有在佛罗里达受到行刑的受难者名单。

伊万· 纳瓦罗,Blue Electric Chair,2014

非此次展出作品

伊万·纳瓦罗,《Die Again(Monument for Tony Smith)》,2006

伊万·纳瓦罗,《Die Again(Monument for Tony Smith)》,2006

这些类似深渊的作品可以追溯到纳瓦罗害怕被绑架的恐惧。当他回忆自己的过去,艺术家坦然承认,“我的作品中有深层次的恐惧。”

安吉拉·格莱卡

Angela Glajcar

德国雕塑家安吉拉·格莱卡在这场梦境中为观众展示了纸做的白色的甬道,作为雕塑家的安吉拉·格莱卡,惊喜地发现纸这种材料的可塑性被大大低估。

有别于钢铁材料的厚重感,它们是那么纤薄和脆弱,却依然能完成宏大的纪念碑式的作品。

安吉拉·格莱卡,《Terforation》,2019

同时,安吉拉·格莱卡在整个纸隧道中延续了她一贯的灯光设计,让观众置身其中感受光影和纸交织的质感。

这件作品的名字来自于两个拉丁单词“Terra”和“Perforation”的共同组合——《Terforation》,意为“未知的大陆。”

安吉拉·格莱卡的作品,既是对人们先入为主的“感知”观念的挑战,也启发人们重新看待身边材料的可能性。

安吉拉·格莱卡,《Terforation》,2019

叶凌瀚

对叶凌瀚来说,他的画作是一种“互联网写生”。

“作品名称借用Lucy的名字,大家知道她是第一只直立行走的猿人,最近几年,我作为一个个体在虚拟网络中感受网络对人的影响和干涉,这种感受和Lucy一样,它有一种意味,意味着一种新的开始。”

叶凌瀚,《LUCY-Y-002》,2018

“我所描绘的对象既不是一个现实存在的景观,也不是大脑中的联想,而是从具体的虚拟万维网中摘取碎片。因为我们越来越多的日常经验都被划归到了虚拟世界,我们已经大量渗透进了虚拟世界之中。”

叶凌瀚从无穷无尽的网络推送中提取图像,但他的画作是在真实的画布上层层堆叠,创造出一种图层式的绘画逻辑。“你可以从半透明的图层中看到它背后的颜色,能看到它堆叠的感觉。”

Chapter 3

意识与思绪即将恢复正常

却又流连于梦中

仇晓飞

“我的作品其实一直都是跟幻觉和梦境有关。”

在现场,观众会看到儿时玩过的积木被放大数十倍,人们置身其中仿佛是它们的玩具。因此,积木上颜色的细节、绘制的图案、甚至是气味都因为被放大而有了全然不同的意味。

仇晓飞,《废墟2》,2007-2008

作品《废墟2》以非常直观的方式向我们展示了关于个体的“图像溯源学”,它所呈现出来的所有样貌和细节都与个体经验、记忆、成长背景和偶然契机息息相关。

“最开始它的根源是来自于比较单纯的记忆 ,后来慢慢转变为一种潜意识的东西,然后包括比较深层的、精神性的东西。他们之间的关系是一个递进关系。”

但仇晓飞作品的复杂性可能在于:他需要在回溯的过程中非常精准、不断对自己进行追问,从而才能精准地将感知、经验在现实中进行呈现。

然而在这个过程当中,渗入感知的经验或者记忆也许已经在时光中发生变形,潜意识又会在浮现的过程中呈现出怎样的面貌?

邓悦君

邓悦君直言这邓悦君直言这件作品来源于真实生活里的一场梦境,在一片红色的大海旁边,这些机器均匀而缓慢地转动着。

如果你仔细观察,电线随着电波的频率上下波动,就好像真正生物的呼吸频率一样。

大卫·斯普里格斯

David Spriggs

大卫·斯普里格斯的作品被放置在一处完整的黑色房间,名为《力量之轴》的巨大屏幕内有一团巨大星云。如果你再走近一些甚至环绕它,你会发现它不是一个二维平面而是一个巨大的三维立方体。

这是由艺术家开发的一项独特技术,在多个透明薄片上绘制图像,最终将他们堆叠起来,通过光线和分层透视,就好像将“宇宙星云”捕获,永久地封存在立方体之中。

卡斯滕·霍勒

Carsten Höller

卡斯滕·霍勒 ,一个吃迷幻蘑菇并把致幻经历做成了作品的艺术家。他在1997年的影像作品记录下了自己服用毒绳伞蘑菇的状态。自此之后,他几乎每场展览里都会给观众带来一个或几个巨型蘑菇。

卡斯滕·霍勒,《巨型三重蘑菇》,2018

卡斯滕·霍勒偏爱毒绳伞,在西伯利亚,毒绳伞蘑菇通常被用作萨满仪式时使用的药物。(多见于与驯鹿共生的鄂温克族,也就说人和鹿都吃)

这种方式如同当代萨满——通过服用致幻蘑菇到达另一个世界。如果卡斯滕·霍勒不做艺术家的话,他也会是一名科学家或者研究昆虫的学者。

他非常确信,一定存在一个无法用现代科学解释的世界。因为“每次吃毒绳蘑菇,我都能同时看到两个世界”。

至此,艺术家和作品共同编织了一场回溯之旅。真实中做不到的,都交由梦去完成。

哈佛大学生物学家唐纳德·费斯特称人和驯鹿都吃蘑菇。“驯鹿在天上飞——是他们在飞,还是吃了致幻蘑菇之后你的感官告诉你它们在飞?”

《列子·周穆王》语:“郑人是真的遇见了鹿,还是梦见自己遇见了鹿?”。

上海宝龙美术馆

“以梦为陆One if by Land”

2019.7.19—10.7