来源:墙报

黎薇供图

导读:黎薇最近在瑞士的最新动向引起关注,我们借此机会和这位一向活跃的艺术家聊了聊,关于他的新展览、新项目,以及他聚焦的创作题材。我们试图通过对话来了解艺术家的成长和发生的变化。

从《英雄》开始,黎薇一直表现生猛,并以雕塑作品深入人心。近年来他的创作增加了更多媒介,影像、装置等等,也越来越自由和放松,冲突性可能不那么明显了,却越来越“落地”,尤其是那些日常生活,貌似平常的细节,细究之下都是另见方圆。

就如我们总以为政治跟我们毫无关系,可事实上政治每时每刻都和我们有关,并随时影响我们的生活。

从某一方面来说,世界大同,黎薇的视野不是所谓中国化的或西方化的,而是人类的。他近年的展览《暂时安全》和纽约个展《地窖与阁楼》,既有国际化艺术语境的思考,也有关乎生活、身份的思考。

无论哪一种,虽然仍在提示“这个世界太TM残酷了,我们所有人都只能暂时安全”。可面对这样的现实,黎薇还是保持着“细嗅蔷薇”的敏锐。

墙报×黎薇

墙报=Q,黎薇=L

Q:先介绍一下在瑞士的展览和项目?

L:两年前,我参加了瑞士文化基金会的驻留项目,展览开幕时,里特伯格美术馆( Rietberg Museum )的馆长Albert Lutz先生正好到场,他看到我摆在展览场外的册子,就约我去苏黎世参观美术馆并希望我加入他在美术馆的新项目:《镜子-对自我的映射》( Mirrors - The Reflected Self )。因为他认为我的作品总在挑战人类的习惯和内心。

里特伯格美术馆( Rietberg Museum )外景

《镜子-对自我的映射》( Mirrors - The Reflected Self )展览海报

里特伯格其实是一个苏黎世规模最大的公立博物馆,他们除了欧洲艺术还展示非洲,美洲和大洋洲的文物和艺术。亚洲收藏尤其丰富。我粗略的统计了一下,有来自中国唐、宋、汉时期的文物,尤其对于汉代陶俑的收藏很厉害。当然还有日本的佛教雕塑的收藏。和其他欧洲国家的博物馆不同的是,里特伯格并不是带着白人视角或西方文明去观看世界的状态。它地下的中国艺术展厅自从2013年起就开始长期展出瑞士重要的私人收藏组合“玫茵堂”的收藏品,囊括从新石器时代到宋代之间,总量超过1600件陶瓷。

里特伯格美术馆( Rietberg Museum )内部

镜子的展览包括了全球95家机构收藏的220件艺术品。当时馆长问我怎么看这个镜子的展览,我说人在最开始,是在向自然界寻求帮助,试图看自己的样子。人们在能照见自己影像的任何水面、湖面、海面……一切能反射的地方去试图找寻。而镜子的历史可以追溯到公元前6000年,最早的镜子由黑曜石打磨而成,公元前4000年左右,青铜镜子在美索不达米亚出现,16世纪的时候,镜子威尼斯人用铅玻璃的技术使镜子成了欧洲的奢侈品,就和博物馆里陈列的文物一样奢侈。而真正批量生产的现代意义上的镜子是1835年才出现。在那以后,人类开始了可以无时无刻看到自己的时代,而现在,人类进入到了另一种状态:不想或者说不愿看到真实的自己。

展览《镜子-对自我的映射》( Mirrors - The Reflected Self )官网截图

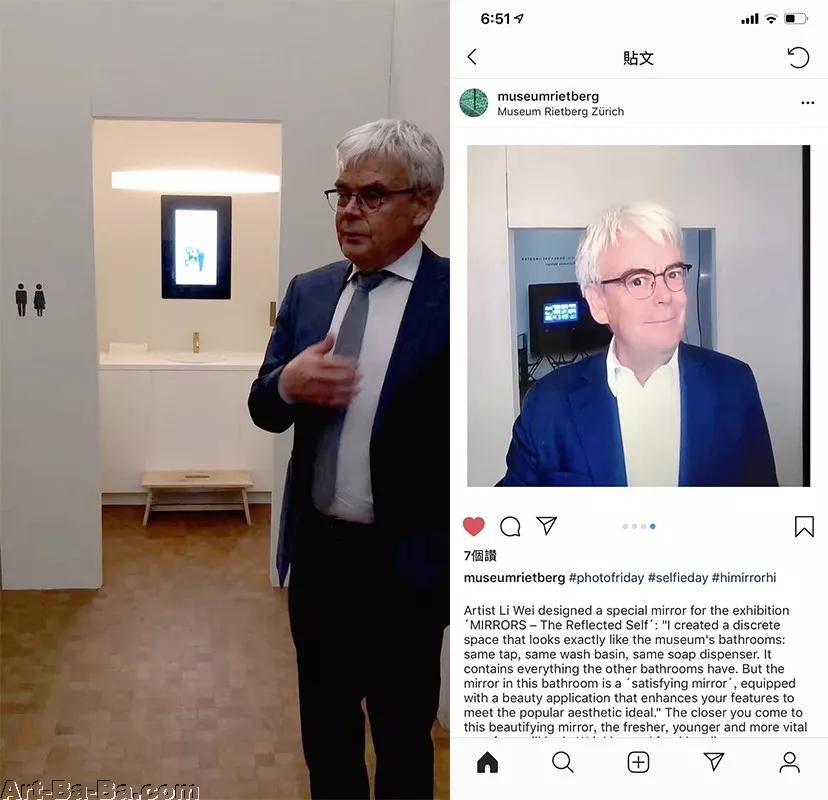

我的作品《Hi》是按照流行审美标准制造了一面美颜镜 — 美颜滤镜大家都不陌生,手机软件、社交媒体都在大量应用。我要求美术馆为我的镜子专门制作了一间厕所。厕所的装饰风格和博物馆的其他厕所一摸一样,来的人们真的把它当成厕所,大家走进去之后就不愿意离开了,因为厕所里面镜子里的“自己”看起来更年轻,更瘦,更精神。大家排着长队在外面等待。人在什么时候会非常自然的无意间抬头看镜子?只有在厕所的洗手台前面。你一定会无意中抬头看,因为这是下意识的,有一种不看白不看的感觉。而且人类在厕所面对自己的时候,内心是自由和澎湃的,对应镜子的历史,不难看出人类心理状态的变化,我们在自我探究,自我欣赏,自我安慰,自我审视,自我怀疑,自我陶醉的路上最终走到了自我欺骗,我们更愿意相信假象的迷惑。

展览《镜子-对自我的映射》( Mirrors - The Reflected Self )现场-《Hi》2019

里特伯格美术馆馆长,Albert Lutz先生

Q:能聊聊另一个艺术项目吗?

L:第二个项目是两年前在伯尔尼州和瑞士当地的一位艺术家,以及一位策展人一起谈好要做的。我们用了一个比较轻松的方式,做了一个talk。我觉得欧洲人看展很喜欢谈论,他们对哲学、对人类的习惯都想得比较深,也会反思。所以我觉得做talk比让人去直接从视觉上去看一个展览要重要。

“景观共享”项目talk现场,图片来自瑞士SCAA

我们这个项目叫“景观共享”,是瑞士的艺术家提出的,我在瑞士艺术家的工作室做了1个市集。欧洲人对市集最不陌生,一到周末,所有的广场都会变成老百姓摆摊的地方。这位瑞士艺术家摆了一个书摊,她用的是福楼拜的词典——“庸见词典”,她谈论的部分叫成见、偏见或庸见;我做的主题是“礼物”:瑞士有一个很有名的巧克力品牌叫“瑞士莲”( Lindt ),他们每年复活节期间就会出产包裹着金纸的兔子形巧克力,它们通常被当成复活节的礼物来赠送给孩子们或者朋友们。

《礼物》,2019

Q:“礼物”的想法是怎样来的? 又是怎么实现的?

L:一年前,这个瑞士艺术家来看我时,送了我瑞士莲巧克力这样一个带有“庸见”的礼物。第一,它在瑞士本土很著名,又不贵,是一个非常合理的礼物;第二,它看上去也很可爱,所有人都不会讨厌它;第三,它可以吃。

为什么我说这是带着庸见的礼物?礼物是人和人之间的一种关系的体现,携带什么礼物才是合适的,又能让对方不讨厌它?这其实已经是庸见了。这个礼物对我来说只是一种负担,我从来不吃巧克力,它摆在冰箱里又占地方,我又不忍心把它丢掉。同时这个礼物给我的时候有点可惜,已经化掉了,兔子已经变形了。

《礼物》,2019

我把这个变形的兔子拿到工厂翻成了硅胶的,并呈现出巧克力色。很多人还会误以为是原来的巧克力兔子。我保留了它那个不完美的,有点难看的样子,上面的裂痕全都有,它变成了一个永恒被损坏的东西。另一部分,就是死去的“小黄鸡”,那是2015年的一个项目,小黄鸡和兔子一样,曾经作为“礼物”被赠送给孩子的它们,总是很快的死去,于是,我制作了硅胶材质的,已经死亡的它们。

永恒的、死亡的小鸡,2015

按照瑞士莲巧克力的包装规格,我做了九块,是都是以不同的方式坏的。当时摆摊时是直接出售的。一块买200瑞郎(合人民币一千多块钱),这样一个普通的、坏掉的食物和死去的小鸡我翻几倍卖了出去。人们买来的是他们认为的“永恒”。人类无法逃脱对“失去”的恐惧。

《礼物》展览现场,Biel,瑞士,2019

Q:可否梳理一下自己近年的创作和展览?

L:2016年9月,我在香港做了个展《目前安全》。展览得名于巴黎第一次遇到恐怖袭击之后,Facebook推出的一款叫“目前安全”的软件,用于确认自己和他人的所在位置,并告知亲友你目前是否安全。

我建造了一个欧洲中产家庭的场景,有一个10来岁的白人小孩站在沙发前,旁边坐着一只宠物狗,他(她)的手背在身后,正在拉开一个手雷的撞针。

《目前安全》展览现场,香港,Studio 9

《目前安全》男孩版本,2016

《目前安全》女孩版本,2016

中产是人类组成层面最惨的一个阶层,当社会发生动荡,最先受影响的就是他们。所以我定义了一个中产的家庭,大多数的欧洲家庭都属于这个阶层。

展览分三站,香港、巴黎(我特意选的巴黎恐怖袭击的旁边的房子)、都灵。巴黎第一次被恐怖袭击之后,第二个受到威胁的就是意大利。

展览选择了9月11日在香港开幕。在IFC(香港国际金融中心)展览的时候,有人报警,导致香港中区警署出动了很多警察,将我和这个孩子带走了,我在里面做了6个小时的笔录,期间在拆下手雷的时候,警方居然让我自己来拆,在我动作的时候,他们全部处于警戒状态,我是强忍着笑拆的。

《目前安全》在香港国际金融中心(IFC)

这个名称“目前安全”对于现在的人类状态非常合适。无论什么意识形态下,人类都处在目前安全状态。人类一直在追寻永久的安宁,这是不太可能的。

《目前安全》在巴黎Asia Now Fabien Fryns Gallery

2017年的8月份,我在纽约在凯尚画廊做了个展《地窖与阁楼》。

《地窖与阁楼》展览现场,纽约凯尚画廊

展览中第一个被观看的影像是我请来六个不同肤色、不同教育背景、不同个性和喜好的人,在酒精的催化下进行的一次沙龙式谈话。从6点半开始,直到半夜3点。在摄影机的记录下,让他们聊聊自己的生活。

一开始,大家还有一种被采访的感觉,都很拘谨。后来喝到半high,他们开始讲自己对家庭、对生活状态,以及对社会的不满。最后大家已经特别high了,有的甚至开始胡说八道。比如有个男孩他聊到自己第一次养蜥蜴时被他妈妈反对,最后蜥蜴死掉的悲痛故事。女孩们基本都是聊婚姻,和是否生孩子等。最后牵扯到了对社会政治现实的不满,对家庭、对自身的不确定和恐惧感。一位在纽约住了6年的德国参与者则特别怕有一天川普不准外国人呆在美国。

我选取了他们从开始饮酒到完全喝大的真实状态,剪辑在影像中。他们并没有被要求谈及政治,但最后所有的问题涉及的都是政治。

这件作品是个影像装置,呈现方式是现代监狱探监的模式,准备了几对耳机,把这六个人的影像分别接在六个监视器里。

《地窖与阁楼》展览现场-《意识与真相,理智与情感》,纽约凯尚画廊

展览开幕后,这个作品被我要求首先观看,我在现场门口装了警戒线用来区分进口和出口,进来的人流必须按照我制造的规则排队听那6个人讲述他们的故事。而且我准备了酒,现场观众一边喝一边听他们讲。这个作品的观看次数相当多。有很多人在现场喝大了。。。

观众在《意识与真相,理智与情感》作品前

美国是非常会“官宣”的国家,这点和中国很像,这次展览,我想展现一个相对“民主”的宣传,而非官方的。

作品中的六个参与者在物理身份上都是纽约人,有的无业游民,有的试图找工作,有的在上学,你会看到一个纽约的年轻人真实的生存状态,他们也很茫然。尽管他们的背后是“强大的美国”(美国官宣)。

视频截屏

从左到右依次向下为:大麻哥Matt;担心川普政策的德国兄弟Daniel;看起来鲁莽实际上非常害羞的Allan;信仰神秘的Anne;提到蜥蜴,伤心欲绝的Matthew;讨厌啰嗦的Trish(她后来录像完毕把我拉去酒吧彻夜狂欢去了。。。)

展览的另一件作品是“移民”。在纽约,被公认治安最乱的是哈林区。我带着一个摄影师去了哈林区,从哈林区挖了两株草,一株种在了中央公园,一株种在了画廊的展厅。画廊是在切尔西区,纽约的另一个新贵区,也是人们定义比较高尚的社区。中央公园是地标性建筑,所有人都认为那里是一个接近文明的世界。我从哈林区走过去的时候才发现,哈林区跟中央公园居然只隔了一条街,特别讽刺。我们把这两位“移民”的整个迁徙过程都拍了下来,在画廊播放。

《移民》纪录片截图

从左到右向下分别是:将第一棵草种在中央公园以及搬运第二颗草到切尔西的途中,途径时代广场,911遗址等各类官宣场所,换乘地铁,最终到达。

两位“移民”的肖像

《地窖与阁楼》展览现场-《移民》 纽约凯尚画廊

我当时给这个作品写了一段话:生物物种的迁徙只有两种可能,一种是生根,壮大发展,另外一种就是死亡。这点和移民一样。在这个作品旁边同时一起展览的还有我2011年的一个装置影像:“一栋蛋糕”。

《一栋蛋糕》 装置:奶油、塑料小人、铁丝、蛋糕

重复咖啡,北京,中国,2010

上述的两件作品在同一个空间展出的时候,发出交织在一起的巨大噪声,和纽约这个城市给我的感觉一样。

在画廊出口处我做了这个展览的最后一件装置,“一个令人满意的房间”,一间看起来像是美国总统办公室的房间,里面包括纯白色的桌子椅子以及旗子,甚至连桌子上的一切细节都是白色的,这个房间非常安静,非常舒适,很多人坐在“总统办公桌”前拍照,一切都令人满意。

《地窖与阁楼》展览现场-《一个令人满意的房间》纽约凯尚画廊

Q:影像的呈现对你为什么有这么大的吸引力?

L:我觉得影像只是我装置的一部分。很多时候人们只注重结果,不注重过程,但我觉得过程中有很多细节是非常重要的,所以我的很多影像都以记录的形式来呈现。我没想留下什么,我只是不想忘记曾发生了什么。

Q:记得你在摄影师黎晓亮工作室做过作品,可否简单介绍一下?

L:当时黎晓亮做了一个新的工作室,希望请一位艺术家来给他做装置,我挺愿意做这种介入式的东西,当时做了三件作品。

第一件是在门口做了一个心电图的灯光装置 ,叫“停不了”。

《心电描记术》,灯光装置,尺寸可变,2017

第二件作品在工作室中心区域做了一个旋转楼梯,叫“上不来”。

旋转梯,不锈钢,尺寸可变,2017

第三件作品在工作室三楼,我把苹果电脑关机时的loading显示,做成了一个灯光装置,它永远在loading,没完,叫“等不及”。

Loading,灯光装置,尺寸可变,2017

Q:这三年来,你觉得自己无论是创作还是展览方面,发生了哪些变化?

L:我觉得变化其实挺大。好多人认识我应该是从展览《英雄》,人一生中总有一段时间的狠是暴露在外面的,慢慢的它会转化成对内的一种狠。这两年我的作品形式看起来并不狠,但实际上从它对习惯的挑战来讲,会更狠一点。我已经不太介意视觉上的狠,视觉冲击往往容易流入表面。

《英雄-ICU》展览现场,今日美术馆

北京,中国 2011

《英雄-合唱团》展览现场,今日美术馆

北京,中国 2011

《英雄-孔雀》展览现场,今日美术馆

北京,中国 2011

Q:你在创作上主要关注哪些题材?什么会触动你做作品?作为艺术家你比较看重什么?

L:我选的点门槛都非常低,我并没有去试图谈论一个非常抽象的东西,它整个的结构是抽象的,但是它的表现方式其实非常具体。当所有的人看到的时候,他能联想到一种共同记忆,这对我来说是非常重要的。

我特别强调共同记忆。就像你不可能跟一个扫地的大爷谈“人工智能”这种很大的概念,但如果把当中的一个零件拆出来给他看,他马上就能告诉你这个零件卖废铁能卖多少钱。

我更喜欢把这种“零件”拿出来,因为只有以这样的方式进入,才能在一个共同认知的范畴去延展讨论。否则它是无效的。我一直在强调“有效”这件事,我觉得很多时候艺术的表达的无效是因为艺术家把自己定错位了。他只认为自己是艺术家,而忽略了自己也是一个普通的人类。

比如和移动美术馆一起做的项目:“煎饼,煎饼。”煎饼也是大家的共同记忆。

项目用的防暴车是一个防御性的可移动的装置,代表一种权利。煎饼车也是一个防御性的可移动装置,煎饼车防风沙。它俩是有共同点的。

“煎饼,煎饼。”海报

“煎饼,煎饼。”项目现场

“煎饼,煎饼。”

在开始策划“煎饼,煎饼。”艺术项目之初,“严君”这个名字在黎薇的脑海中一闪而过。黎薇所讲述的“严君”的故事是这样的:

这是最奇特的社会结合体和景观。我第一次对煎饼车产生反转认知是在上个世纪80年代,89年5月的一天,我在复兴门中国工艺美术馆(这个称呼是当时的称呼,现在已经改为金融街的“百盛”)门口和小伙伴们玩耍,彼时的本人还是个鼻涕横流,邋遢不堪,面黄肌瘦的熊孩子,彼时的“百盛”也还是一个在一众低矮胡同中“鹤立鸡群”的时髦建筑。当时很多胡同里的邻居都在议论这个建筑,在这个景观周围唯一令人感到亲切的就是一辆煎饼车。

78年改革开放的效果其实是在80年代末90年代初才大放异彩,那种奇怪梦幻般的景观结合林林总总,分流人群最大的视觉经验就是人们身上的衣服。当时我正百无聊赖的爬百盛门口的台阶,一级一级爬上去到最高处,然后跳下来,复又再爬...这时,从百盛门口走出一人,他身穿黑色西装,那身西装搁现在看也就是中国各类职业学校的黑色校服,可在当时看真的令人眼前一亮,那人面容洁净,估计也就二十出头,我看着他走向了煎饼车,要了一个煎饼。”“多来点葱花,不要香菜”这人非常优雅的言道。

这个场景令我非常震惊,于是我无耻的盯着人家直到对方转身,跟我四目相对,“你怎么吃这个?”我问,但我根本没觉得人家会搭理我这种无论各方面都招人讨厌的小孩儿,“我为什么不能吃这个?”对方笑了,立在我正对面,“...你应该吃,吃老莫那种吃的。”我受宠若惊的同时搜肠刮肚的想出了一个我自认为跟他形象相配的“高级吃食”。“哈哈哈哈,你太逗了,这煎饼特别好吃,你要不要尝尝?”要知道,像我这种姥姥不疼舅舅不爱,满处惹事儿的欠孩子在家的待遇就是我爹的拳脚和我娘的嗔怪,真不适应这种温和的尊重。这可能是我到现在都觉得那口煎饼的滋味就是人间至美的原因。在某种意义上,也许此人补偿了我认知中的另一类存在,后来我经常去参观商品,尽管所有的商品都是我无福消受的,但此人从来没有怠慢过我。

后来,我在他工作的外贸展区看上了一只木质的彩色鸭子,等有一天,我拿着攒够了的“重金”-28元人民币去赎回此鸭子的时候,他的同事告诉我他生病住院了,过两天就回来上班,再过了一周,百盛门口挂满了黑白丧饰。他的同事都在哭,我才知道此人在我记忆中的洁净面容原来是因为白血病,我还记得,这是我第一次将这种病重叠进第一次看国外译制片的记忆,当时最流行的就是日本的《血疑》,此后很长一段时间,我便不光顾“鹤立鸡群”的“中国工艺美术馆”门口的煎饼车了。另外,我还记得,此人叫严君,君子的君。

我喜欢从人的微小习惯上去想问题。因为我想的很多,所以我所有选择点都是我精心挑选出来,去迷惑别人进入的工具,可以这么解释。当人带着偏见和成见认知进来,会发现这跟他原来的认知完全不同。你一定要介入他的习惯,让他不舒服,因为只有不舒服,才会让“人”这种生物回头想一想。你如果让他很舒服,他就不会再想了。

Q:在一种特别平静的环境中,给人提示了一种残酷。

L:这世界本来就很残酷,残酷的事情无时无刻不在发生。就连丢东西这种事也非常残酷。你别无选择,只能被迫接受。

你生活中的每一个细节,无时无刻不在提醒着你“目前安全”这件事情。我更希望很多人看完展览,当时不会觉得怎么样,也不一定得出了什么结论,只是曾经有这样一个概念,曾经植入过你,对你的习惯产生了挑战,在你未来经历某件事的时候,你会想到它。

我觉得艺术这件事能做的,也就这么多。

Q:最新展览计划可以透露一下吗?

L:今年9月份的个展是在欧洲和北京分开做的,同一个项目,但完全不同的展览方式,应对今天的现实和未来的不确定,展览名字:在很久很久以前(Once Upon a Time)。

黎薇,1981年生于北京,2007毕业于中央美院雕塑系第三工作室。现工作生活于北京。

注:文中图片由艺术家本人提供,部分来自雅昌网、ASTUDIO、瑞士SCAA