来源:TANC艺术新闻中文版

切勿争执口味

(De gustibus non disputandum est)

——罗马箴言

每一代人可能都曾为口味而论战不休。常为《艺术新闻》撰稿的美国艺术记者约里·丰克尔(Jori Finkel)在其新书《艺术共振》(It Speaks to Me)中集合了50位当代艺术家特别喜爱的作品,他们都各自为此著述了数百字的简介。跟随他们的描述,你可以想象你最喜爱的艺术家带着你走过博物馆的众多作品,直到驻足在他无法停止思念的那一幅作品面前。

约里·丰克尔(Jori Finkel)新书

《艺术共振》(It Speaks to Me)

这些艺术家共同带来了广泛多样的博物馆作品,其中既有富有盛名的大师杰作,也有鲜为人知的精美珍宝;既有伦勃朗的自画像,也有20世纪具有社会介入性的当代作品。通过他们的解说,读者似乎再度更加懂得如何观看艺术:分享超越国界和时代的创造力,以得到灵光一闪的惊人启迪。

在本文中,我们精选了10位书中的艺术家和他们叙述喜爱作品的片段,让我们一起看看他们或意料之中或惊人的品味吧。

艺术家专属推荐

玛丽娜·阿布拉莫维奇

(Marina Abramovic)

↓

翁贝托·波丘尼

(Umberto Boccioni)

《空间连续性的独特形式》

Unique Forms of Continuity

in Space

我对于改变社会思考和感知方式的人们非常感兴趣,在任何时代也只有很少的艺术家能够做到这一点。拿20世纪来说,也许只有杜尚、马列维奇、罗斯科、贾科梅蒂和波丘尼。

我觉得波丘尼和它所代表的未来主义非常有趣,他们执着于科技、汽车、速度,这一切都是极度现代的。伟大的艺术都是建立在过去的废墟之上,未来主义者们则在二十世纪初完全贯彻了这种思维。

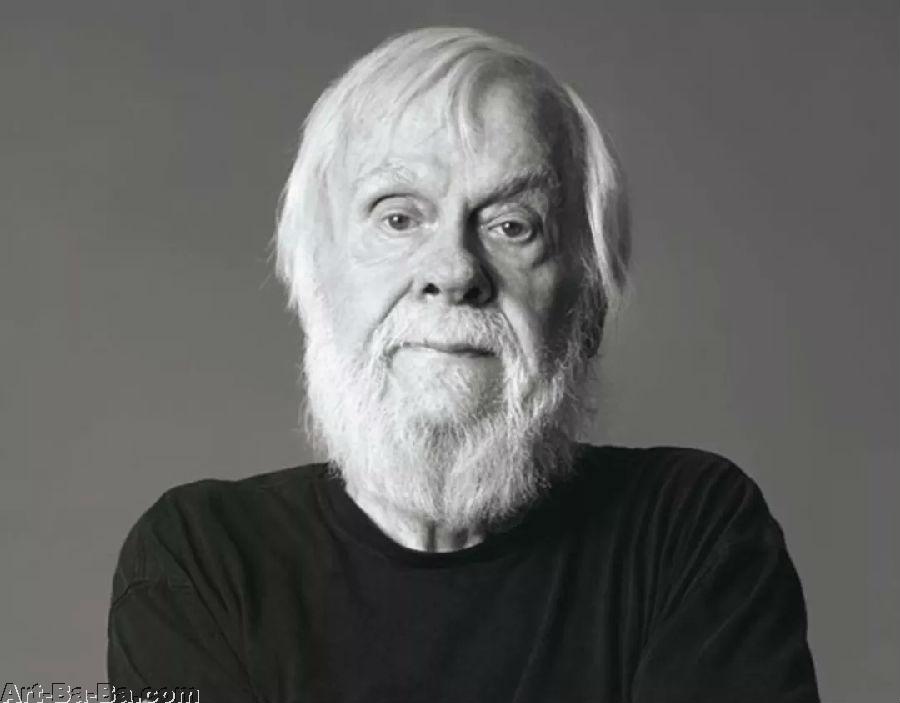

约翰·巴尔代萨里

(John Baldessari)

↓

勒内·马格里特

(René Magritte)

《图像的背叛》

(这不是一只烟斗)

The Treachery of Images

(This Is Not a Pipe)

这其实不是一张好画。你几乎都很难说它是绘画——因为没有什么笔触。我其实会管它叫做插画,就像诺曼·洛克威尔(Norman Rockwell)的绘画一样,复制品比原作还要更好看。

它不是好画,但却是一堂好的绘画课,非常适宜于教学。我总是认为文字和图像具有相等价值,这幅画完全体现了这一点。

朱迪·芝加哥

(Judy Chicago)

↓

艾格尼丝·佩尔顿

(Agnes Pelton)

《醒来:父亲的回忆》

Awakening: Memory of Father

无论我何时看到艾格尼丝·佩尔顿的绘画,我都会被其中的神秘感和充盈的光芒所吸引。其中必然有着很深的象征含义,但总是不很清晰。

佩尔顿是新墨西哥的“超验绘画小组”的一员。这个小组存在的时间不长,是在1930到1940年之间,受到立体主义和包豪斯的影像,主要用的也是抽象语言。

她是乔治亚·奥基弗(Georgia O’Keeffe)的同侪,同样也是被怪咖艺术赞助人玛拜·道杰·鲁汉(Mabel Dodge Luhan)带到新墨西哥的。我感觉她们的作品有着传达内在真实的相似性,尤其是用色和形状上。

大卫·霍克尼

(David Hockney)

↓

埃德加·德加

(Edgar Degas)

《劫掠萨宾妇女(摹尼古拉·普桑)》

The Rape of the Sabines

(after Nicolas Poussin)

1950年代我上艺术学校之前,我们就已经失去临摹经典大师的传统了。伦勃朗曾经让学生不停临摹自己的画作。我们当时会让学生进行“转描(transcription)”,但是这和临摹并不是同一种难度——它只不过是让你看一件作品然后大笔粗略地誊下来。尤其是不需要画眼睛。

我第一次看到这幅绘画的时候是1980年代在诺顿西蒙美术馆(Norton Simon),不久之后美术馆就买了下来。我被画面中的精细程度震惊了。这幅画的原型是普桑的《劫掠萨宾妇女》,德加是27岁左右时候在卢浮宫里完成临摹。你可以想象,19世纪时候卢浮宫里并没有像今天那么多的游客。这是一件极佳的仿作,德加也必定从中受益良多。

威廉·肯特里奇

(William Kentridge)

↓

埃米尔-安托万·布德尔

(Émile-Antoine Bourdelle)

《大萨福》

Grand Sappho

我小的时候,这件雕塑告诉了我艺术能够具有的何种力量。它的规模巨大,立即吸引了我。我当时并不知道这刻画的是诗人萨福,我以为只是某位“持竖琴的女子”,或者就是“大脚趾的女子”。

这是一件大型铜雕,比真人尺寸要大,肘部靠在竖琴的音板上。真正引我入胜的是罗兰·巴特会形容为摄影的“刺点(punctum)”的一个重要细节,那就是脚趾:她的右脚似要启动,大脚趾向上仰起。脚趾的张力之间有某种承载着超乎寻常的力量的东西。

比阿特丽斯·米尔泽斯

(Beatriz Milhazes)

↓

维克多·梅雷莱斯·德·利马

(Victor Meirelles de Lima)

《巴西的第一场弥撒》

The First Mass in Brazil

维克多·梅雷莱斯是19世纪巴西的最有名的画家。我小时候会在学校书籍里看到这幅画,艺术课本和历史课本上都会出现。作为小孩,它对我来说好像一扇打开想象力的大门:印度人长什么样、耶稣会传教士长什么样。这个场景中是1500年巴西举办的天主教的弥撒会。葡萄牙的船队上塞满了探险者——耶稣会士和皇家、军队的人员——他们正赶往印度,却到了巴西的东北海岸。它描绘的场景其中含有好些悲剧的元素,因而氛围非常特别。

阮俊

(Tuan Andrew Nguyen)

↓

喔㕭佛像

这物件我看起来很熟悉,有点像近代的作品,即便说是抽象表现主义也不为过。它是姿态化的,好像被三维化的一笔,使它瞬间有了纵深。可是它的来源很早很早,早在4世纪。

它是一尊佛像,来自越南南部,可能原存于寺庙里。佛首不见了,两臂和双足均已遗失。也许它历经了许多战争才被掩埋,也或许是在越南常有的某场季风中失去了原貌。不过,身体的其余部分还是保留了一尊站立着袍的佛陀的模样。即便外形千疮百孔,物品的身体元素还在。仍然可以辨清躯干、腰间、以及腿的动势。

里克力·提拉瓦尼

(Rirkrit Tiravanija)

↓

蒙天·本马

(Montien Boonma)

《曼谷维纳斯》

Venus of Bangkok

1990年代,蒙天·本马是为数不多在国际上展览的泰国艺术家之一。《曼谷维纳斯》是他最早一批的雕塑,制成于1992年。这个维纳斯看起来像劳森伯格的“混合体”:将很多散乱的物件放置在一起。它的形体让我想起亨利·摩尔(Henry Moore)的雕塑。

有些人把《曼谷维纳斯》解读为泰国妓女,将它和《米洛斯的维纳斯》的性感以及曼谷在越南战争中逐渐成为军人休息娱乐地的历史联系起来,直到今天曼谷也仍然以此著称。不过我发现了曼谷画廊主Numthong Sae Tang的一篇小文章,他写道《曼谷维纳斯》其实是对90年代早期曼谷的快速城市化中参与建造工程的女性的致敬 。因此,你可以看到建设工地特有的锡桶、砖块,以及用于清洁墙壁的海绵。

吕克·图伊曼斯

(Luc Tuymans)

↓

扬·凡·艾克

(Jan van Eyck)

《圣母子与卡农·若里斯·凡·德·佩尔》

The Virgin and Child

with Canon Joris van der Paele

这是我见过的第一张凡·艾克。我孩童时在布鲁日看到它,深感震惊的是它所描绘的细致程度,以及他描绘多样材质的方式,从皇冠上华丽的珍珠到主教衣服上蓝金色的绣带。细节实在令人惊叹。

这幅绘画是卡农·若里斯·凡·德·佩尔订做的,他当时是布鲁日城中非常重要的人物。布鲁日当时是一座繁荣的都市,被称作欧洲北方的威尼斯。图中,他身着白裙正在祈祷,离圣母子很近。这幅画是设计来彰显订制者的权势的,充分表达出他的虔诚和财富。

比尔·维奥拉

(Bill Viola)

↓

迪里克·鲍茨

(Dieric Bouts)

《圣母领报》

The Annunciation

这是我在盖蒂博物馆甚至全世界都最喜欢的绘画之一。我当时在盖蒂研究中心作为驻留学者,和这幅画相处了很长一段时间。我当时就很喜欢,而当我在盖蒂的入口处亲眼目睹了一位老人的死亡后,又回过头去寻访这幅画,以求一些心灵的慰藉,那一刻画面变得更加感人了。

画家的画面处理很克制,人物形象、空房间内的光影都处理得恰到好处。几乎有一种禅意。画面深处有一幅很奇妙的血红色帘子——我无论什么时候看到都会起鸡皮疙瘩。但除此之外,用色却相当少,这非常不同寻常。欧洲北部的其他画家,例如罗吉尔·凡·德尔·维登(Rogier van der Weyden)或者凡·艾克,都是色彩大师。这里却十分喑哑。

吉莉安·韦英

(Gillian Wearing)

↓

伦勃朗

(Rembrandt)

《63岁自画像》

Self-Portrait at the Age of 63

1980年代我在切尔西艺术学院上学的时候,我开始制作自己的肖像,也爱上了伦勃朗。过去,我常常去国家画廊临摹,当时就非常喜欢这幅简洁的绘画。光打在人物的脸上,形象环绕在黑暗里。伦勃朗用光的方式几乎和电影手法如出一辙:所有多余的细节在对比中失色。这幅肖像给你一种直观的艺术家作为人的感受,构图非常基础,没有支撑物也没有符号象征。

伦勃朗画了大约100张自画像,而这一张是在1669年。它是他的最后一批肖像之一;翌年伦勃朗便长别于世,但我们并不确知他的死因。他年轻的时候更喜欢摆造型,假装是某个角色,或者显示自己的衣着。但是这里,你几乎看不到他的外衣,也没有任何故作的姿态。他毫无虚荣,只是看起来有点憔悴。他的姿势是完全自然、脆弱的,好像乘人不备拍下的一张照片。

撰文/Jori Finkel,编译/黄格勉